市立荻島小学校に「荻島尋常小学校沿革誌」(越谷市史第六巻に掲載) がある。この沿革誌は、越谷の教育史にとってきわめて貴重な資料である。

この昭和十三年の項に次のごとき事柄が記入されている。

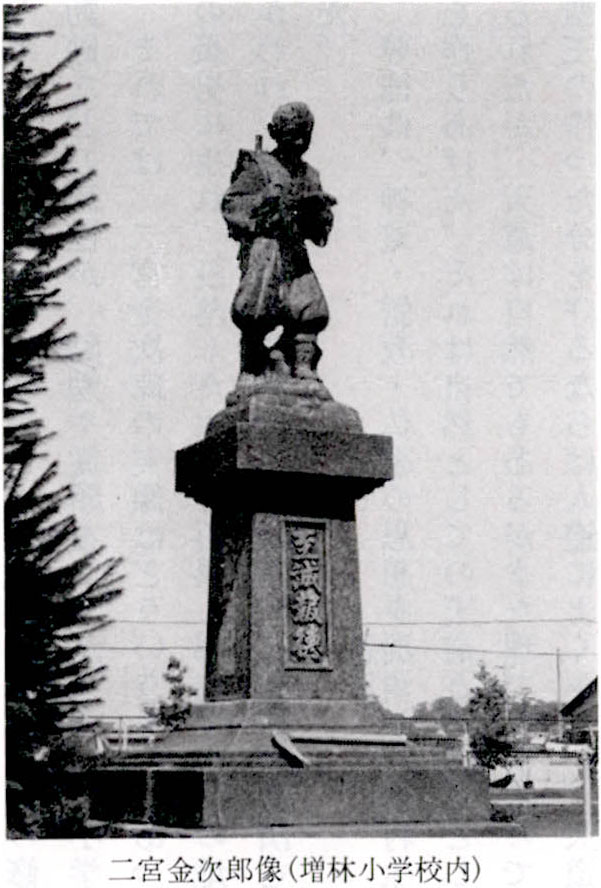

二宮金次郎先生像

七月九日 建設(一五〇円)

九月二日 除幕式―雨天ニ付祝日式デ挙行

参列者 児童、職員、村長、農会長、学務委員

神 官 高梨氏

二宮金次郎こと尊徳(一七八七~一八五六)は江戸後期の農政家である。「手本は二宮金次郎」と、小学唱歌に歌われた少年二宮金次郎の柴を背にした像を、私達は小学校校庭などでまだみることができる。明治三十七年から同四十二年に使用された小学校三年生用の修身教科書に彼は登場する。彼のもつ純粋、従順、勤勉などの徳性が、勤勉や従順をつちかうための小学校教育に利用されたわけである。

それでは、二宮金次郎の実像はどういうものであったろうか。金次郎は相模国足柄上郡栢山村の貧農の長男に生れ、没落した生家を再興し郡内きっての地主となった勤勉家である。以来その農業実践力がかわれ、幕府、藩の要請により荒廃した農村の救済をはかり、関東各地の自力更生、農村復興につくした。

尊徳は、神道・儒教・仏教の思想を混淆(こんこう)し、農村生活の経験を加味した「報徳思想」とよばれる思想を作りあげた。それは自然としての天道と、作為としての人道をおいた。天道と人道は分離してとらえられたが、天道は自然でもあるがまた理でもあるので人智によっておかすことは出来ぬとした。人間は聖王の作った分を守るならば人道によくかない、天道である自然と理にもよくかなう。その結果人間生活を豊かにすることもできるとしたのである。この思想にもとづき、農村再興策が「報徳仕法」と呼ばれて実行された。

尊徳の影響は、明治になり門人たちの顕彰や報徳仕法の継承によってひろまった。そして昭和二十年までは、農業恐慌のたびごとに農業復興の期待される姿をしめす尊徳が救世主のごとく登場したのである。

昭和初年からの農村不況対策に政府は、農山漁村経済更生運動を強行に推進したが、また尊徳も孝行・勤勉などの徳目をもって登場している。薪を背負い「大学」を読む少年二宮金次郎の銅像は当時、全国風をなして建設され、神戸・明石市の小学校および幼稚園全部に建立されて以来、特に著しくなった。昭和九年頃には、毎日の様に全国の小学校より建立の報道が伝わったという。

修身教科書と銅像は、銅像がいつまでも少年二宮金次郎であるように、二宮尊徳は子供のままの姿の勤勉・従順という印象でのみ人びとの頭の中に定着してしまったのである。農村建直しに身を投じ、苦悩し模索した実践家二宮尊徳の実践の姿はかけおちてしまったのである。

銅像は実践の尊徳をかくし、虚像の尊徳を生みだす結果をもたらした。これが前掲の数行の記事の歴史的背景である。

(小川信雄稿)