本年八月十五日は、三十三回目の終戦記念日にあたる。このときにあたり、今一度戦時下にあった越谷の諸状況を思い起こすことも、それなりに意味があると考えられる。

もとより越谷は、東京をはじめ川口や熊谷などのような爆撃による戦災こそうけていないが、多くの戦没者を出しているなど、その犠牲が大きかったのは他の地と変りない。たとえば太平洋戦における蒲生村の戦没者をみただけでも、陸軍将兵七〇名、海軍将兵二一名、軍属三名の計九四名を数える。その戦没地域は満州・中国方面で三四名、フィリピンで二〇名、ニューギニア・サイパン・硫黄島などの太平洋諸島で四〇名となっている。

また空襲による被害も全くなかったというわけでなく、二十年五月二十四日には蒲生村登戸地内の水田に焼夷弾六五個、同夜大相模村四条(現大成町)地内に同じく焼夷弾七八個が投下され、四条の農家一戸が全焼の被害をうけている。さらに翌二十五日には大沢町鷺後地内、大袋村大房(現北越谷)地内、新方村弥十郎(現弥栄町)地内にも焼夷弾が投下された。

このほか昭和二十年四月七日、越谷上空で空中戦が展開されているが、このときB二九を迎え撃った千葉県柏航空戦隊五式戦闘機数機のうち一機が、新方村大吉の耕地に墜落、搭乗員は戦死を遂げている。なおこの戦死した航空隊員は、その後の調査で福井県福井市の平馬康雄氏であることが確認された。

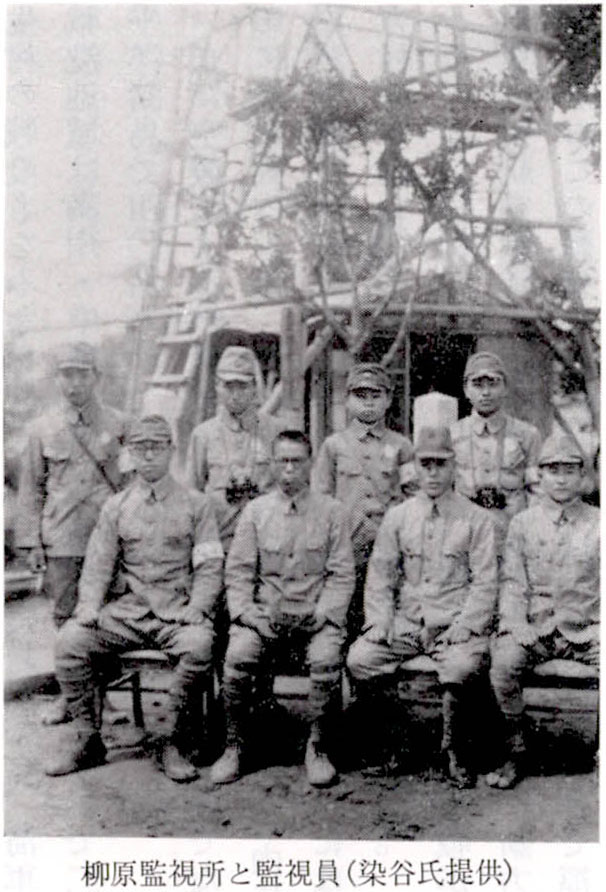

こうした米軍による空撃に備え、軍事基地以外の地にも防空監視所が設けられていたが、このうち越ヶ谷町にはすでに、昭和十七年、元荒川通り柳原(現柳町)に防空監視所が設置されている。この監視所監視員は、近辺各町村の青年層から徴用された。たとえば増林村でこれをみると、五名の青年学校生徒が監視員に任命されている。勤務はおよそ五日目毎に一昼夜の監視勤めとなっており、一日一人あたり二円四〇銭の手当金が支給された。このうち一円六〇銭が国費、八〇銭が村の補助金であった。

また昭和十九年七月、荻島村と新和村(現岩槻市)にまたがる耕地に軍事基地として、荻島飛行場の建設工事がはじめられた。この工事の暗号名は「ソヒノコ」と称され、東部軍経理部・陸軍建技大尉が工事長としてこれにあたった。しかしその施工は、主に翼賛壮年団を申心とした近村の勤労奉仕隊によって進められた。この勤労奉仕隊派遣方の要請書によると、朝六時三十分の現地集合、遅刻者は就労を拒絶するというきびしいものであった。

これに対し翼賛壮年団では「事態ハ極メテ重大デアル、サイパンノ全将兵戦死、又大宮島ニ敵上陸、誠ニ重大事中ノ重大事態ナリ、一旦緩急アラバ義勇公ニ奉ズベシノ詔命ヲ畏ミテ、今ゾ我等神州男子ノ本面目ヲ発揮シ、敢闘ニ死スベキ秋(とき)ダ」として、各村人の出勤を督促した。この出動に応じた者は、それぞれ団服を着用、昼食・水筒持参で参加したが、この動員数は増林村九月二日の例でみると、男六二人、女四人の計六六名であった。

この工事は同年九月二十日に完工する予定であったが、連続した悪天候その他で工事はいちじるしく遅延したため、新たに追加工事の命令が発せられ、同時に同年十月十日までの勤労奉仕隊の派遣が要請された。また飛行場建設にともない、燃料や爆弾の貯蔵庫が、県道越ヶ谷・浦和線通り足立郡大門村の入口に設置されたが、これらは実際に使用されないまま終戦を迎え米軍に接収された。

(本間清利稿)