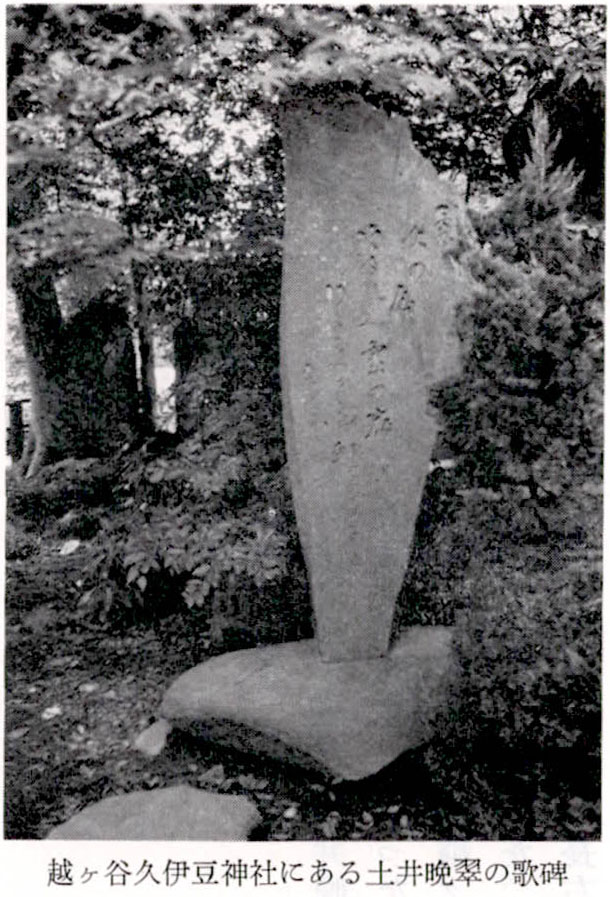

気吹の屋 いつのみ霊の宿れりし

あとなつかしき 越ヶ谷のさと

笹川臨風の書にて、越ヶ谷久伊豆神社境内に土井晩翠の歌碑がある。この歌碑は、平田篤胤没後一〇○年を記念して「越ヶ谷町平田篤胤研究会」が行った「平田篤胤先生頌徳碑(しようとくひ)」建立事業によるものである。当時、篤胤研究の成果では、篤胤がしばしば越ヶ谷町を訪れており、しかも越ヶ谷町には小泉市右衛門など三人の門人がいたことを明らかにしていた。

ことに門人の一人「油長」こと山崎家一三代の長右衛門篤利は、文化十三年(一八一六)に入門以来篤胤の学問活動を積極的に援助し、養女の織瀬(実家は豆腐屋という)を篤胤の後妻に世話するなどしていた。

さて、前記の土井晩翠歌碑の建立は「平田篤胤先生遺徳の碑」(篤胤研究家で陸軍中将渡辺金造の題額、山田孝雄博士の撰文、野本白雲の書)建立とともになされた。これら建碑の記念除幕式は昭和十七年十二月十三日に、越ヶ谷高等女学校(現越ヶ谷高校)において関係者多数の出席のもとに行われた。

土井晩翠は、明治四年仙台市に生れ、第二高等学校を経て、東京帝大英文科を卒業した。明治三十二年に詩集「天地有情(うじよう)」を刊行し、世にいう藤村晩翠時代をつくった。名曲で名高い、滝廉太郎作曲の「荒城の月」は晩翠の作詩であるが、これは明治三十四年のことである。英文学者でもある晩翠の詩作は、日本近代文学史上、新体詩創始の精神にかえり、詩道を中興したものとの評価が与(あた)えられている。しかし、晩年の晩翠は昭和七年に長女、翌八年に長男をなくし、昭和十五年には残された次女信を相次いで失う不幸にあっている(次女信は評論家中野好夫夫人であった)。

このためか、晩翠は昭和十年頃より、とみに心霊科学に興味を持ちはじめ、その実験などに手を染めはじめた。太平洋戦争下の晩翠は時局に応じた詩作を発表したがそれは必ずしも全面的な時局便乗とはいいがたい。歌碑が越ヶ谷に建立された昭和十七年頃は、晩翠は詩作からは遠ざかっていたが、折にふれての即興短歌の制作が多く、篤胤頌徳の歌はこうした背景で生まれたものである。時に晩翠は七十二歳、第二高等学校名誉教授であった。

また、平田篤胤頌徳建立の記念式に際しては、神霊科学の立場から行った講演と、五節からなる「平田篤胤先生頌」(東京音楽学校作曲)を残している。

なお、晩翠は昭和二十五年に文化勲章を授与され、同二十七年に故郷仙台市で八十二歳の生涯を閉じた。

(小川信雄稿)