戦後、それまで六年間であった義務教育制度は、小学校六年、中学校三年の九年間に改められた。

この新学制は、「六・三制」とよばれるもので、昭和二十一年八月に総理大臣の諮問機関として設置された教育刷新委員会の建議に基づくものであった。

同委員会の第一回建議は、同年十二月二十七日に行われたが、その中に中学校は全日制で男女共学とすること、校舎は独立校舎とし、各市町村に設置すべきこと等が明記されていた。

昭和二十二年二月、文部省は「新学制実施方針」を発表し、六・三制の四月実施を声明した。国では六・三制実施関係予算として約八億円をその年度に計上したが、それは教員給与費が中心であり、校舎設備にまでは及ばなかった。

このため、各市町村では、校舎・教室の新築・増築を急がねばならなかった。

同年五月、町村財政に苦しむ南埼玉郡南部の町村長は「新制中学の設置に関する建白書」を連署のうえ埼玉県知事に提出した。すなわち、町村の財政は逼迫(ひつぱく)し、また一般町村民が財産税・増加税の徴収を受けて苦しんでいるようなときに、新制中学の設置を町村で負担するのは財政上困難であることを述べ、財源や建築資材の援助を要請したのである。

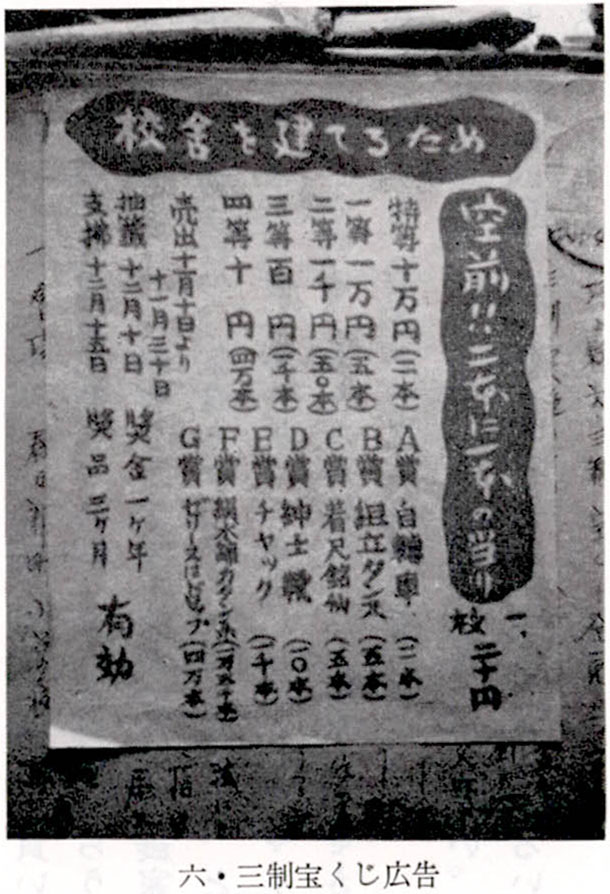

これに対し、埼玉県では財源確保のために宝くじを発行することになった。埼葛地方事務所長は、直ちに越ヶ谷その他の各町村長宛に協力を要請し、そのための打合せ会を開催した。昭和二十三年十一月八日に春日部町小学校で開かれた会合では、町村の指定する宝くじ直売人の届け出を日本勧業銀行浦和支店長宛に提出することが求められた。

埼玉県では、この六・三制宝くじを総額四千万円発行し、その収益金約二千万円を県下各町村に配分することを目的とした。宝くじ一通の額面は二十円であり、一組から十組までそれぞれ二十万通を発行した。

増林村においては、同村宛に三五九五枚の割当があり、昭和二十三年十一月、村長は各連絡員に六・三制宝くじの趣旨をよく説明し、およそ一戸当り五枚を引き受けるよう部落各位に依頼したのである。

このように、教育の民主化と中等教育の普及をめざした六・三制の実施は、町村民の直接的な経費負担に負うところが大きかったのである。

(木村信次稿)