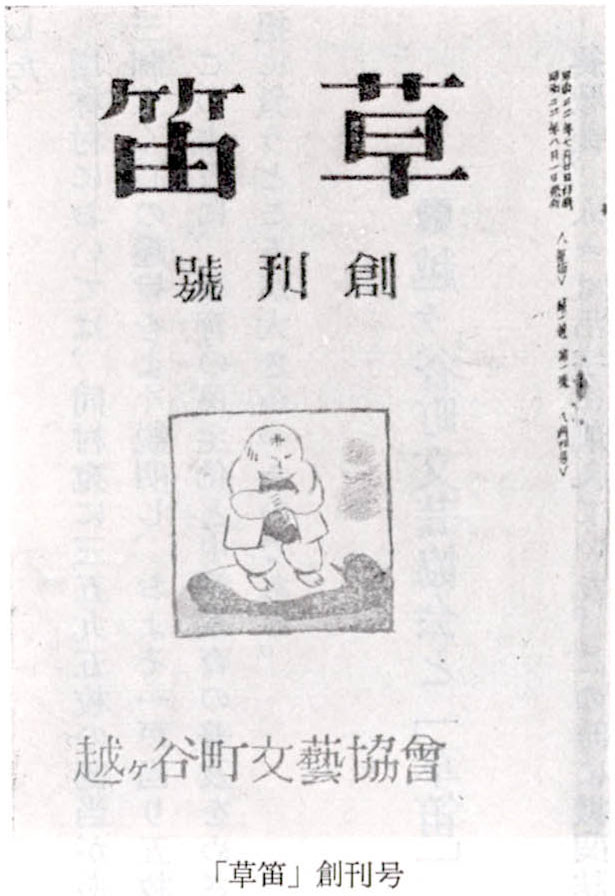

終戦後、人々は活字に飢えていた。この時に機関誌としての月刊雑誌「草笛」の配本を目的とした、文芸研究者及び愛好者を会員として越ヶ谷町文芸協会が発足した。

昭和二十二年八月の「草笛」創刊号に掲載された規約によれば、この会に「同人」と「社友」の会員を設け、前者は年会費三百六十円、後者は八十四円であった。これらの会員は、「草笛」誌上に作品を発表できたが、その作品の取捨は互選によった。なお投稿規定は、短歌十首、俳句十句、詩二編、批評、通信各一編以内となっている。更に毎月一回短歌講座及び春秋二回吟行会を開催すると定められている。

すでに大正後期に越ヶ谷町の草笛詩社から文芸誌「草笛」が発刊されていたが、その後戦時下のもとで廃刊になった。しかし、心の底に美の創造を求めていた人びとは終戦という転機に際し、越ヶ谷地区の学生を中心とした越ヶ谷文化連盟の活発な文化活動に刺激され、文芸誌「草笛」を復活させた。

この「草笛」は、大正期を受け継ぎ、最初は短歌中心であったが、次第に俳句へと移った。その作品の一例を示すと、

□

頬に手に滴る汁の生ぬくし

土まみれなる手にて拭ふも 南 畝

海風の静かなる日や青芒 柏 葉

□

翌年一月号から四月号にわたり島崎青螺が「又一説?」という芥川龍之介の文章を連載している。その要旨は、短歌及び俳句のような日本の短い詩形の寿命についての心配が明治以来繰り返されているが、戦後もまた繰り返して論ぜられている。猪口でシロップを嘗めてもいい。猪口の中のシロップも愛するに足る様な生きた作品になるには、その形にはめる前に愛されるシロップであるかどうかを十分反省してみなければならないというのである。「草笛」の会員は、歌言葉などにとらわれずに、感じたままを素直に表現することに骨身をけずる思いで努力してゆけばよいのであると説いていた。

昭和二十四年五月号には論説として松山人の「俳句と生活」が掲載されている。俳句の作られる前には生活があるので、俳句は風流以上の深さと内容とを持たねばならない。「まこと」の俳句を生まんとするならば、その俳句を生むべき母体たる生活に「まこと」がなければならない、と述べている。

同年六月の久伊豆神社社務所における草笛誌の俳会には東京から「春燈」(久保田万太郎主宰)主幹の安住敦が来会したが、十一月号からは同氏が「草笛」の選者となっている。さらに二十五年五月号からは表紙に、同氏がこの「草笛」を指導することを明記していた。同号には次の句が見られる。

□

水打ちし濡れ手に手紙つまみくる 芳 文

ペリカン白く白く羽搏く月光降る いるる

□

翌年九月の同人柏葉追悼号に次の句がある。

□

春愁とは今亡き人を想ふことか 敦

□

昭和二十七年に至って「草笛」は遂に通巻三十一輯で終止符をうった。この最終号の作品の二、三を記して同誌の追悼とする。

□

群鳥の右へ右へと渡りけり 湖 波

柚子味噌やお伽噺の本とづる 甚太郎

(木村信次稿)