越谷市立図書館の創立事情

昭和二十二年一月、越ヶ谷町在住の学生ならびに学卒者数名が、終戦直後の混乱期にのぞみ、何を考え何をなすべきかなどを問うため、当時全国的に結成されていた文化連盟を越ヶ谷町にも結成することを申し合せた。

この頃の学生や学卒者は、敗戦の孤立感から共同の結合を望んでいたときであり、文化連盟という耳新しい名称にもひかれて、多くの人びとがこれに参加してきた。そして連盟の内に、図書部・音楽部・剣道部・ダンス部・英会話部・社会啓蒙部などの部会が自発的に設けられた。

このうち図書部は図書の寄贈を呼びかけ、越ヶ谷小学校の図書室の一部を借りて一般町民の閲覧(えつらん)に供した。当初は寄託書二〇〇冊と、会員の醵金(きよきん)による購入書三〇〇冊、計五〇〇冊の蔵書から出発した。

また図書部には読書会ももたれたが、当時の人びとの傾向としては革新的なものを好み、そのテキストには社会科学書や野間宏などの二次戦後派の作品がとり入れられた。さらに羽仁五郎・田口憲一・金原賢之助など、進歩的な学者などを呼んで講演会なども開催された。

しかし図書室は図書費の不足などのため利用者数も停滞を示し、さらに図書部のリーダーが町外の思想活動へ移っていったため、図書室を閉鎖せざるを得なかった。この図書室の閉鎖を遺憾とした同好の会員は、昭和二十三年四月、私設の成蹊(せいけい)文庫を創設し連盟の図書を引き継ぐことになった。

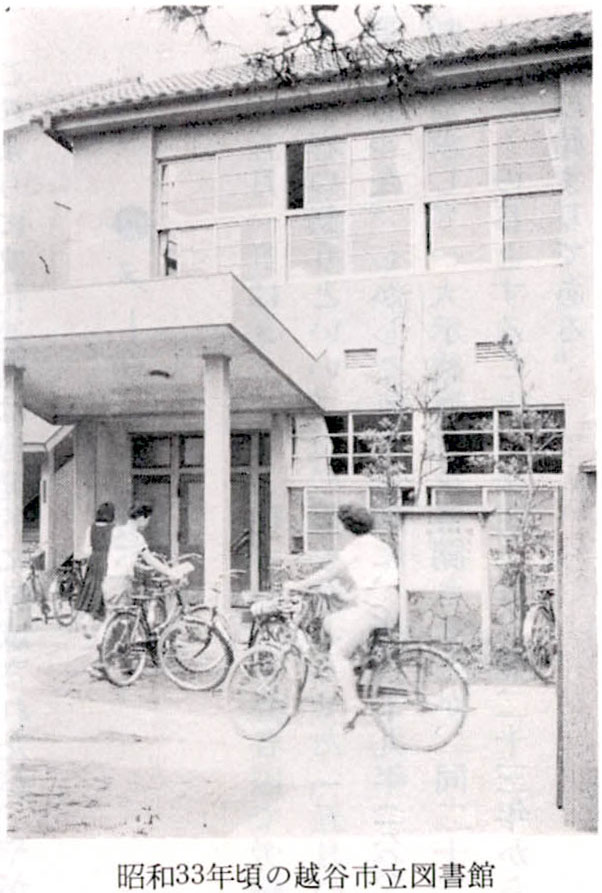

だが、その運営はかならずしも順調でなかったので、その後図書館法に基づく公立図書館を設立しようとの気運がおこってきた。そして昭和二十八年度に至り、町立図書館の設立が大塚伴鹿町長(現名誉市民)から提案されて越ヶ谷町議会の承認を得た。そして同年九月、越ヶ谷小学校の敷地に二六・五坪の木造モルタル塗二階建を、総工費六九万二五〇〇円で竣工させた。それとともに図書館設立条例ならびに図書館協議会条例を設け、埼玉県立図書館の援助のもとに、十一月三日に開館することができた。

当時の蔵書は、寄贈書二〇冊、寄託書四四二冊、県立図書館分館図書二〇一冊の計七六三冊であり、職員は二名(一名兼務)であった。なお二十八年度の決算総額は八三万五三八六円、蔵書数は九四八冊、利用者数は一日あたり一三人であった。

このほか終戦直後結成された文化連盟のうち、剣道部は越ヶ谷小学校講堂でその稽古に多数が参加したが、開設後三ヵ月でマッカーサーの剣道禁止令が出されていたことを知り間もなく解散した。音楽部はレコードコンサートを催しハワイアンやポピュラー等で一時盛んであったが、次第に文化連盟から離れ、各グループごとに別れていった。またダンス部はもっとも多数の会員を集めたが、会場難から営業会場へと移り、自然に文化連盟から離れた。

このように文化連盟は自発的に結成されたが、やがて一部を除き解散していった。

(木村信次稿)