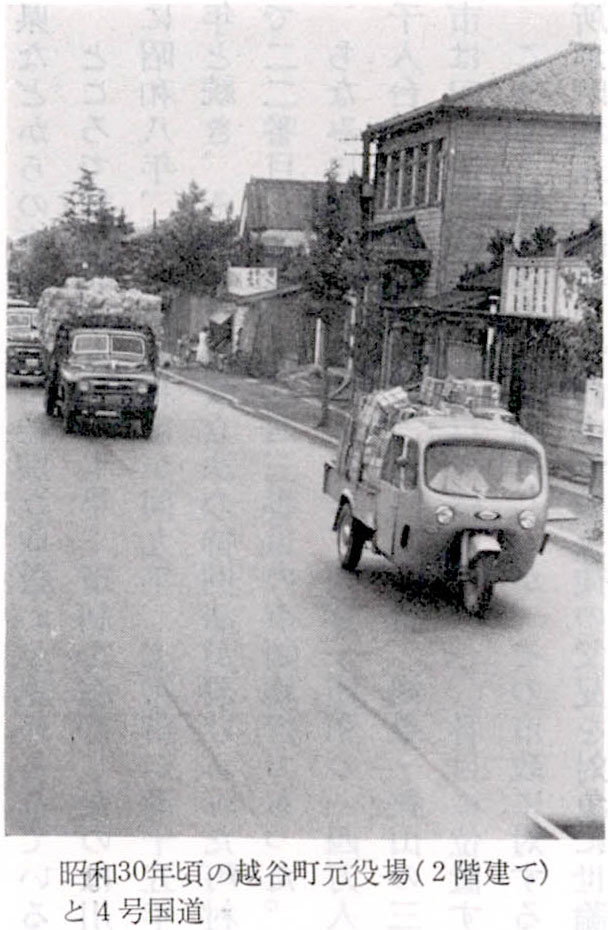

本年十一月三日は市制施行二十周年にあたっており、多彩な記念行事が予定されている。この越谷市誕生までの経過はいうまでもなく明治二十二年の町村制によって、それまでの二町四八ヵ村(川柳村を除く)が二町八ヵ村に統合され、さらに昭和二十九年町村合併促進法により二町八ヵ村が合体して新越谷町が構成された。次いで同三十年八月に草加町に合併した川柳村のうち伊原・麦塚などが境界を変更し同年十一月三日越谷町に合体した。続いて市制に関する臨時措置法の適用をうけて越谷町が市制を施行したのは同三十三年十一月三日のことであった。

もとより市町村は、完全な自治機能を認められた地方公共団体の一つであるが、このうち市となる要件は、地方自治法では、人口五万以上、その中心となる市街地の戸数が全体の六割以上、及び商工業その他都市的業態に従事する者が六割以上を必要とする、と規定している。しかし市の性格やその機能は、県などからの事務配分に特別な取扱いが認められているものの本質的には町村と変らない。

ところで埼玉県でもっとも早く市制を施行したのは川越市で大正十一年、次が熊谷市と川口市でともに昭和八年、次いで浦和市が同九年、大宮市が同十五年、行田市が二十四年、秩父市と所沢市が二十五年と続き、その他は時限立法の特例法が設けられた町村合併後の昭和二十九年からで、越谷市は埼玉県で二二番目、全国では五四三番目の市制施行であった。

ちなみに当時の各市の人口は、大宮・浦和の一四万人台、川口の一三万人台を筆頭に、岩槻の三万四千人台、春日部・草加の三万二千人台、鴻巣・狭山の三万一千人台とそのひらきは大きかったが、越谷市は四万六二六九人、人口では県内で一〇番目に位置する市であった。

こうして越谷は市制を施行したが、その市政に対する市民の当時の見解はどうであったろうか。市役所が昭和三十四年、管内中学校生徒の父兄を対象に世論調査を実施したが、その時の主な回答をみると次の通りである。

まず「市役所の職員」についての項目では、旧村時代よりは民主的で親切な感じ、窓口も便利であると好感を示した人もいた反面、昔の地主のだんなぶりをする人もまだいる、また職員が多いのに驚いた、多大な人件費を使って徴税だけをするなら支所を廃止したらよいと答えた人もいた。「教育関係」では、青少年の不良化防止をはじめ、高等学校の新設、教育施設の拡充などの要望が多かったが、なかには学校の増設もよいが、教育内容を考慮してほしい、今の学校は野球ばかり教育している、また農繁期には学童の欠席を認めてほしいなどというものもあった。

「産業建設関係」では、道路や橋梁の改修、用排水路や下水道の工事促進を訴えたものが多かったが、道路の砂利配給が不公平である、市長や課長は各地域をみて廻る必要があると苦言をのべるものもいた。とくに当時盛んであった工場誘致運動に関しては、積極的に工場誘致を進め市税を下げるべきである、秩父市のように人里離れた山奥に近代的な都市がある、私は東京に近い越谷がいかにおくれた土地であるかを痛感している一人である、という意見をのべる人もいた反面、市は農地をつぶすことに積極的であるが、農地がつぶれて泣くのは農民である、農民も市民の一人である、と都市化に反対する答えもあった。その他市民税が高い、水道が入ってからサラシ粉臭くなり、ウマイ水や茶が飲めなくなった等々数多くあるが紙面の都合で省略したい。

あれから二十年、越谷は大きく変貌したが、将来越谷をどのような町にするか、これからの青年都市であるだけに限りない可能性を秘めているのである。たとえば、商業都市、公園都市、学園都市など、夢はつきない。

(本間清利稿)