徳川家康や秀忠は放鷹を好み、しばしば鷹をつかって鶴などを捕えていたが、この狩猟は江戸近郊にあっては将軍家の特権であり、一般の人びとはもちろん武家であっても将軍の許しを得たものでなければ堅く禁じられていた。ことに鶴を殺すことは御法度で、これを犯せば死罪はまぬがれなかった。

ところが元和二年(一六一六)の春のこと、武州大宮在の郷士の流れをくむ源次兵衛という農民がいたが、その父は難病で苦しんでいた。こうしたときある者が「鶴の生血を与えればこの難病も快癒するであろう」と語った。そこで源次兵衛はひそかに鶴を捕獲し、病苦の父に鶴の生血を与えたが、これが発覚し捕り手に追われる身になった。源次兵衛は幕吏の追跡をのがれ知人をたよりに上州館林城下に潜伏したが、これを知った館林藩の役人が探索をはじめた。

このため源次兵衛は乞食の姿で館林を脱出し、新田郡太田の大光院に駈け入り命乞いを願った。呑龍は源次兵衛からその事情を聞いたが、父を思う若者の孝心にうたれ、大光院本堂裏の岩窟内にかくまった。これを知った館林藩の役人は、若者の引渡しを大光院にかけあったが呑龍は不入の霊地を理由に一人の捕り手も境内に入れなかった。

この報告を受けた館林城主榊原式部大輔は大光院の処置を遺憾とし、これを幕府に訴えでた。幕府では早速「鶴獲り候者貴寺へ入寺候に付、館林の者追って参り候、御門前の者出合い候て館林の者追い返し候由に候、就ては様子相尋ね申すべく候間、其時出合いの者早々御越成るべく候、若し其人知れ申さずば御門前の百姓共一人残さず此方へ御越成らせるべく、此地において詮索申すべく候」との出頭命令書を幕府の重臣五名の連署で呑龍に達した。

本文は丁重ながらこの厳しい内容の達し書を受けた呑龍は、困惑する一山の僧徒に、「一度救うと誓約した以上いかなる事情があるともふところに入った窮鳥を見すてる訳にはいかない」と語り、深夜源次兵衛を剃髪させて弟子となし、「源次兵衛と旅に出るので従来通り大光院の法灯を守ってほしい。又私たちを追わないでほしい」との一通の書置を大光院老職衆に残して大光院を抜け出し、浅間山麓小諸の草庵に仮住した。

小諸草庵における呑龍たちの生活は、三度の食事にも事欠くという不自由なものであり、厳しい自然のもと寒風身にしみるときでもむしろをまとって寒さをしのいだという。のちこの草庵は呑龍の徳をしたう村人によって念仏の道場に取り立てられ、仏光寺が創建された。

一方幕府は一件の責任を一身に受け、無断で離山した呑龍の行為に対し、呑龍の位階と大光院住職の身分を剝奪、同時に三〇〇石の寺領を没収した。このため一〇〇〇名に及ぶ一山の僧徒や衆生は山から四散し、大光院は死の伽藍(がらん)と化した。こうして呑龍が小諸に隠れ住んでから四年の歳月が流れた元和六年九月、呑龍の師観智国師が病気でたおれ、臨終を迎えた。

これに対し徳川秀忠は老臣土井大炊頭利勝を使者として見舞いに派遣し最後の希望を訊ねさせた。このとき国師は「何ひとつ思い残すことはないが、願わくば大光院住職呑龍の赦免を願いたい」と言い残して寂した。この国師の遺言によってか翌元和七年一月呑龍は足かけ五年目で御赦免となり、大光院に帰山して大光院の復興に努めた。翌八年七月、秀忠は呑龍を江戸城に招き、多年にわたる衆人の教化や幼児の養育、さらには小諸蟄居の労苦を親しく慰め、常紫衣上申の旨を達した。

こうして同年九月呑龍は宮中に参内、後水尾天皇より紫衣を賜わったが、翌九年(一六二三)八月「吾れ命終るの後は遺骸を茶毘(火葬)にせず、東面して堂の西霊廟の傍らに埋葬せよ」との遺言を残し、七日間の念仏会を執行した後示寂した。ときに呑龍六八歳の夏であった。

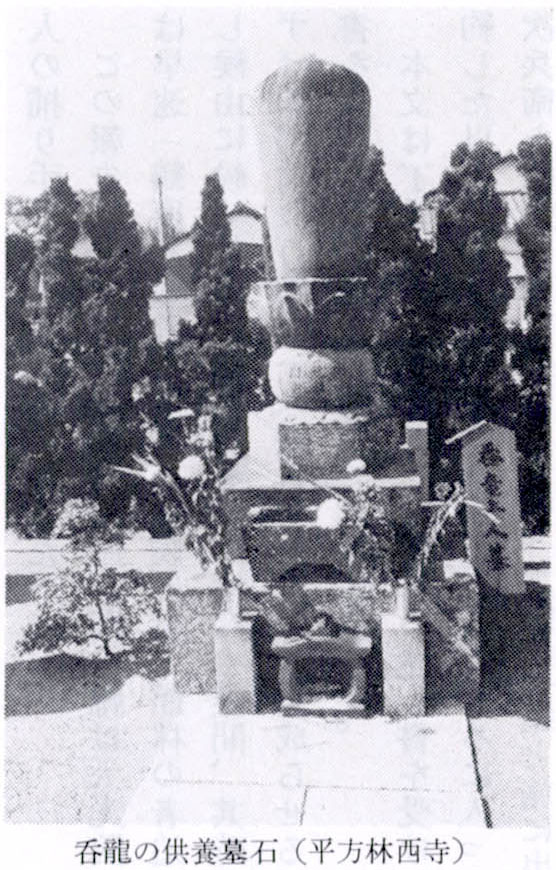

なお呑龍の供養墓石は平方林西寺にも建てられている。