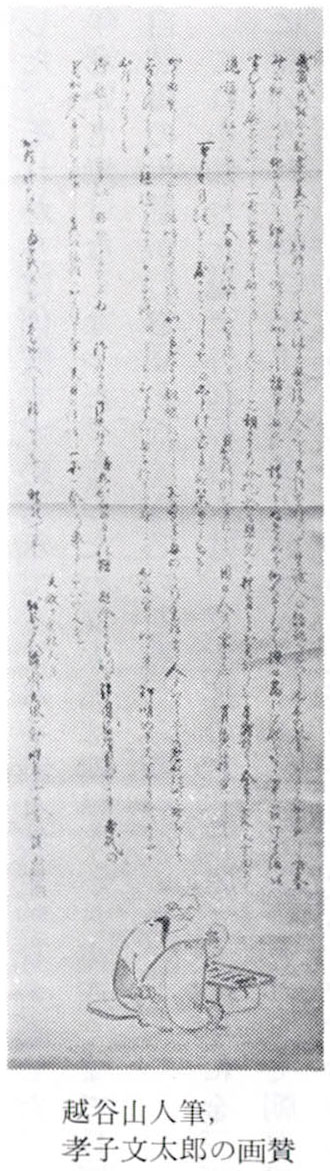

希代の孝子として越ヶ谷の御伝馬人足文太郎が、文政十年(一八二七)幕府から顕彰をうけている。この文太郎を讃えた越谷山人の筆になる画賛が、このほど大沢一丁目会田近氏から市史編さん室に寄贈された。参考までにその全文を掲げると次の通りである。

「武蔵国越谷の駅孝子文太郎至て幼稚にして父に後れ、母の懐に人となり其性質朴にして生涯人の謗誹を受す、元来家貧しければ母もろとも明暮野に耕し、あるは他に雇ハれ細やかなる煙を立ぬれとも、諸事母の心に悖(もと)らす、好める品は何くれとなく価の高下を厭ず、その中にわけて酒を嗜むまま聊宛ながらも一夜も怠らず酌とりして是をすすめ、朝よさの介抱恰も嬰児を撫育するに異ならず、星霜移て今年亡父が五十回に追福、いとねも(ん)ころにいとなみ、母たけが八十八の賀莚(宴)をひらく事目出度例なれば、さて周の人の需(もとめ)に応し肖像を模写して〝百とせの阪をもやがてこしがやの しらけにおれぬ米の一とふき〟

かく画賛してあたへにき、鳴呼(ああ)たのしひ哉かかる孝子、〓〈襁の旧字体。左側ころもへん・右側強の右上ム部を口にする〉褓(おむつ)の中より父におくれ母のミの手しほにて人となりといへとも、孝心片時も疎ならず、若き頃より身に褸襤(ぼろ)をまとひ口に美味を食せず、ひたすら母につかふる事のミ心を労しぬる事、神明何ぞ見すてなふへきや、おほけなくも御聴に達し、こたび県令に召され為御褒美御扶持米并五ひらの白がね、猶県令よりも別て御目録頂戴せる事希代の冥加、世人耳目を驚かし名を海内におよほす事其身の僥倖、一国一郡の誉れとやいわん哉〝おほけなき雨露の恵の筆さへて 錦おりなす秋の七草〟文政十亥年秋文月、越谷山人七十有二」

ところでこの幕府からお褒めにあずかった文太郎は、幕府編さんの『五街道取締書物類寄』によると、越ヶ谷宿の店(たな)借(土地や家を持たない者)幸右衛門の子で、逆算すると寛政元年(一七八九)の生まれ、この年父が死去したため姉の〝りよ〟と母〝たけ〟の日雇い稼ぎによって育てられた。文太郎一二歳の頃姉のりよは子守奉公に出され、文太郎も宿内の商家で年季奉公を勤めたが、文太郎は主家から朝夕暇(ひま)をとっては家に戻り煮炊きなど母への世話を欠(か)かさなかった。

やがて母が老年になりだんだん体の自由がきかなくなったのを見かねた文太郎は、奉公勤めをやめ、母ともども日雇い稼ぎをしながら片時も母のそばを離れなかった。文太郎三〇歳を迎えたとき、人びとのすすめで嫁をもらったが、間もなく嫁と母との間がうまくいかないのを知り嫁を離縁した。それからは何度すすめられてもこれを断り終生独身を通した。この間姉のりよは他家に嫁ぎ母も年老いて働けなくなった。このため文太郎は朝早くから夜遅くまで日雇い稼ぎをせねばならなかったが、自然母の世話が行き届かなくなるのを悲しみ嘆いていた。

これを知った越ヶ谷宿の役人は、文太郎の孝心に感じ、一年に金三両一分の給金をもって御伝馬人足に雇い入れ、特に早出や残業をさせないようにさせた。こうして朝夕母のそばで面倒をみられるようになった文太郎は母の楽しみにしている入浴を一日も欠かさず、おのれの背中に負っては連れて行き、夜は好きな酒をすすめ、口にあった食物を用意するなど、母には不自由させないように努めた。しかも毎月父の命日には道のり十二、三丁(約一・四キロ)の天嶽寺まで母を背負って仏参を怠らなかった。

この文太郎の孝行は宿内はもちろん近郷でも評判になっていたが、これを伝え聞いた代官伊奈半左衛門はこの文太郎の善行を幕府に上申した。これに対し幕府では老中水野出羽守の指し図により、褒美として銀五枚それに〝たけ〟生存中は老養扶持として一日米五合宛てが下賜されることになった。時に母たけ八八歳、文太郎が五〇歳の夏のことであったとある。

今どき親孝行の話などは今更と思われようが、決して悪い話ではないことは確かであろう。