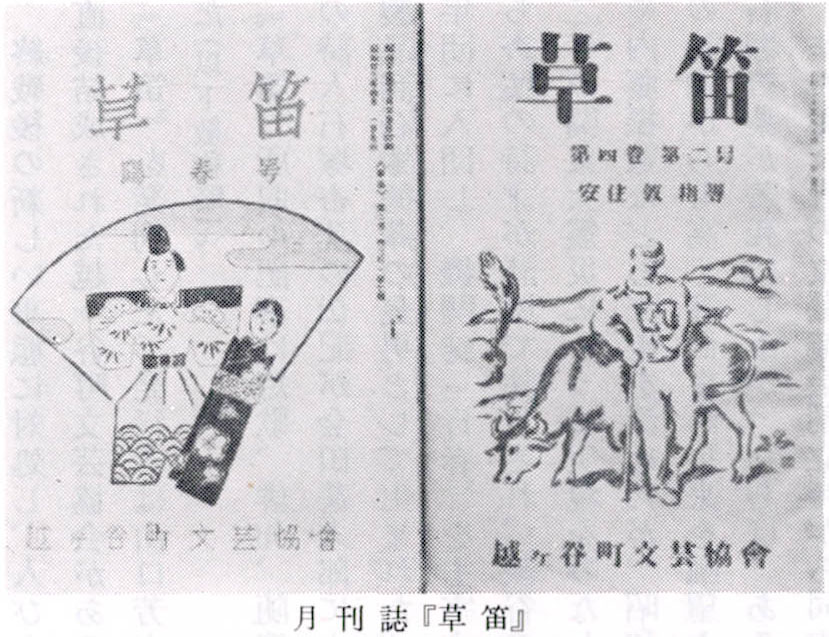

終戦後の新しい事態に対処し、人びとはさまざまな文化活動を自主的に展開させた。この一つに終戦直後結成された越ヶ谷町文芸協会がある。文芸協会は広く会員をつのり、昭和二十二年八月文芸月刊誌『草笛』を発刊した。発行者は山口芳文、編集者は会田甚太郎、発行所はフタバ書店内文芸協会であった(以下敬称略)。

『草笛』所収の記事は短歌、俳句、随筆によって占められていたが、昭和二十三年十月号に、越ヶ谷町の詩人石塚杏葉の伝記が会田甚太郎によって紹介されている。これによると杏葉は明治三十七年製茶藁製品商石塚徳蔵の長男として生まれた。諱(いみな)は喜一郎、大正八年越ヶ谷高等小学校を卒業後、越ヶ谷町青年団に入団し、機関誌『青春』を主宰するとともに、中央の文芸誌に詩などを投稿しはじめた。そのうち杏葉の詩才が詩壇で注目され、渋谷の青流出版社から詩集が発刊される運びとなっていたが、大正十二年の関東大震災によって実現をみなかった。その後東京朝日新聞社詩壇の選者として活躍、西条八十や内藤振策などと交流を深めたが、昭和二年には詩集『夕暮れに散る』の発刊をみた。この詩集は中央の詩壇からも高く評価され将来を嘱望されていたが、昭和四年病のため二六歳で没した。もし天才詩人石塚杏葉が若死にしなかったらば、あるいは大詩人として名を残したであろう。

また越ヶ谷の文芸協会創立時から同志として越谷の郷土文化に尽力した一人に深井柏葉がいる。柏葉は川柳村の旧家深井家の子息、中学時代の恩師で俳人として知られる加藤楸邨の教化をうけ、俳句に志して久保田万太郎主宰の『春燈』や『ホトトギス』に投稿を続けた。この郷土に根ざした柏葉の作品は中央の俳壇で注目をあつめた。そのころ大学に在学中であった柏葉は胸を患って退学し療養生活に入ったが、戦時中の苛酷な状況のなかで身も心もぼろぼろになったという。こうしたなかで、〝食べたくて 食べられぬものに 枝豆も〟などの句を残していた。

しかし病が回復するにつれ、創作意欲を燃やし、次第に『春燈』の中堅作家として確実な地位を占めていった。当時戦争で荒廃した日本も戦後の新しい時代を迎えたが、柏葉はその希望に燃えた大地の息吹きを感じながら郷土文化の再建を願い、文芸誌『草笛』の創刊に尽力した。そのころ、農地改革が進められ、深井家所有の田畑も開放の対象となり、定められた耕地を残してすべて政府に買い上げられた。同時に柏葉は生活のため妻とともに残された田畑の耕作に、なれない手つきで一日中働き通す生活に入った。こうして柏葉の俳句は単なる風流から、生活や郷土の自然に対する実感を織りこんだ俳句に昇華していった。

『草笛』や『春燈』に載せられたこれら柏葉の作品は数多いが、その作品は〝靴下の ほころび見られ花桔梗〟〝その中の 一人石投げ 冬の川〟〝木の葉ふく 木柱立てて墓となし〟〝水洟や わが家に着きし 安堵あり〟〝稲雀 ひるがえる時 空青し〟〝藪中を 走る溝あり 寒椿〟など、いずれも郷土への愛情がこめられた風物や、生活を詠(うた)ったものであった。

しかし柏葉は昭和二十四年再び病にたおれ、同年八月文芸協会の同志山口芳文の手厚い治療も効なく帰らぬ人となった。享年は不明ながら三〇歳ほどであったようである。

なお『草笛』は通巻三一号を最後に昭和二十七年廃刊となったが、その後の越谷における俳句や短歌の盛況は、この文芸協会の功績に負うことが大きかったといわれる。