生産(せいさん)と衣食住(いしょくじゅう)

水田稲作(いなさく)

越谷地域は古くからの水田地帯で、品質(ひんしつ)のよいお米やもち米がたくさんとれました。今はほとんどの農家は機械(きかい)をつかって米づくりの作業をしていますので、昔ほど骨(ほね)をおらなくてもお米をとることができます。でも昔は、米という字は八十八を重(かさ)ねた字といわれるように、八十八回も手を入れなければお米がとれませんでした。それだけたいへんな労力(ろうりょく)を必要としたので、一粒(つぶ)の米もむだにしないよう大事にしました。それでは、お米がとれるまで、わたしたちの父母(ふぼ)たちは、どのような作業をしてきたのでしょう。

まず一月十一日は、蔵開(くらびら)きとか鍬入(くわい)れといって、仕事はじめの儀式(ぎしき)が行われました。これはもと旧暦の行事で、新暦では二月の中ごろにあたります。この日は神様に豊作を祈(いの)るという仕事はじめのまねごとをするだけですが、春のお彼岸(ひがん)(三月二十日ごろ)過(す)ぎから、かたくなっている田んぼの土をやわらかにする「田ウナイ」をはじめます。これには四ツの大きな歯(は)のついた「マンノウ」で土をおこしますが、「一番ウナイ」「二番ウナイ」といい、三回ほど田うないをしました。このあいだに稲(いね)の種子籾(たねもみ)を一週間ぐらい水につけ、三月の末(すえ)から四月のはじめにかけて、「苗代(なわしろ)」と呼んだ苗(なえ)を育てるための田んぼにまきました。

このときあまった種子籾(たねもみ)は大豆をまぜて煎(い)りましたが、これを「焼米(やきごめ)」と呼んでいます。子供たちはこの「焼米」が大好(す)きで、〝焼米くれなきゃナエマをこねる〟などといって、さかんに焼米をせびりました。「ナエマ」とは「苗代」のことで、焼米をくれなければ苗代にいたずらするということでしょう。でも子供たちは決っして苗代をあらしたりはしませんでしたが、小鳥が種子籾を食べに群(むれ)をなしてやってきました。このため籾が芽(め)をだして苗になる十五日間ぐらいは、苗代の見張(みは)りを続け、鳥を追いはらわねばなりませんでした。これを「鳥おい」と呼んでたいへんなことだったようです。また苗代に籾をまいたとき、たくさんの水が田んぼに入りますようにと、田に水を引き入れる水口に、榛名山(はるなさん)からいただいてきた「お札(ふだ)」に焼米をそえて供(そな)えました。

こうして苗が育(そだ)ったころ、田んぼに水を入れ、馬などをつかって「代(しろ)かき」をしました。田んぼの土を「どろどろ」にこねて、苗を植(う)えやすくするためです。そして「苗代」から苗を抜(ぬ)いてきて田植えになります。その時期はおよそ五月のなかごろから六月のはじめにかけてです。このときは、各地区ごとに順番で田植えをしました。これは「番水(ばんすい)」といって田に水を入れる日が定められていたためです。もし定められた「番水」を守らず、勝手に水を引いたときは、大きな争(あらそ)いになりました。そこで各地区申し合わせて番人を出し、夜昼見廻りに歩かせたといいます。

田植えのときに植える苗は、籾(もみ)をまいてから三十日から三十五日ぐらいたった苗がよいといわれます。また田植えの方法は、もとは縄を張(は)らず「カケアガリ」というやりかたで田植えをしたといいます。こうして田植えが終わりますと肥料(ひりょう)を入れます。この肥料は「人糞(じんぷん)」や「ほしか」「れんげそう」「大豆粕(かす)」などでした。でも今はほとんどが「化学(かがく)肥料」にかわりました。

やがて田に苗を植えてから十五日ほどたったころ、稲の間に生えた雑草の「草とり」をしました。この草とりは三回ほど行われました。はじめての草とりを「一番どり」、次を「二番どり」と呼んでいます。一番どりには一日に八反歩(はったんぶ)ころがせるという「ハッタンコロガシ」という道具(どうぐ)を使いました。二番どりには「カッパナシ」という道具、三番どりは手で草をとりましたが、これを「大草どり」とも呼んでいます。この間に、稲に虫がつかないように、「虫追(お)い」の行事も行われました。

暑(あつ)い夏の間草とりなどの苦(くる)しい作業(さぎょう)を続けたおかげで、秋風がたつころ稲に穂(ほ)がでて実がつきます。ころあいをみて稲を刈(か)りますが、稲刈りの時期(じき)は「早稲(わせ)」「中稲(なかて)」「晩稲(おくて)」といって稲の種類(しゅるい)で違います。このうち「早稲」はおよそ八月の末ごろから刈りはじめますが、稲刈りには鎌(かま)を使いました。刈りとった稲は「稲架(とうか)」あるいは「ノロシ」と呼ばれる「竹ざお」に、稲束をかけ一週間ほど天日で干(ほ)しますが、天日を「テンコ」とも呼んでいます。やがて稲刈りがすべて終(お)わると「カッキリ」といい、ぼたもちをつくって稲刈りに使った鎌に供えました。このときの餅を「カッキリボタモチ」といいます。

つぎに「ノロシ」で干した稲を家に運(はこ)び、稲をたたいて籾(もみ)をとりました。これを「脱(だっ)こく」といいます。この脱こくには、のちには「せんばこき」という道具や「脱こく機」という機械が使われるようになりました。脱こくした籾は、また天日で干したのち「ドガラス」という、土でできた臼(うす)でひいて籾をはがし、玄米(げんまい)にしてから俵につめました。これを「籾すり」と呼びます。この籾すりが終わると「カラスパライ」といって、またぼたもちをつくってお祝いしました。なかにはすべての家が籾すりを終えたころを見はからい、「ゴミッパタキ正月」といって、部落中で休日をとった所もあります。米の収穫量(しゅうかくりょう)は場所や天候(てんこう)によって違いますが、一反歩(いったんぶ)(約九アール)からおよそ五俵(二石=約三六〇リットル)から六俵ぐらいとれたといいます。なお出羽地区を中心に「太郎兵衛糯(たろべえもち)」と呼ばれた質(しつ)の良い糯米(もちごめ)がつくられていましたが、収穫量も少ないことなどで、今ではつくっている農家は少ないようです。今は「田植え」も「草とり」も「稲刈り」も「籾すり」も機械を使ってやっているので、昔から伝(つた)えられてきた米づくりの方法は、やがて忘れ去られていくことでしょう。

畑作(はたさく)と副業(ふくぎょう)

袋山や増森・平方などのように川にそった所は、川の流れで運(はこ)ばれてきた砂泥(さでい)におおわれている所が多く、畑作に適(てき)した地になっています。畑では麦や大豆をはじめ、葱(ねぎ)や大根などの野菜(やさい)、桃や梅などの果樹(かじゅ)がさいばいされました。

なかでも麦は、もとは畑の主(おも)な農作物でした。麦の種子(たね)まきは十月の末からはじまり、小麦・大麦・はだか麦の順でまきつけられました。そして芽がでてくる十一月ごろから、麦が育ちはじめる翌年二月にかけては、分蘖(ぶんけつ)といって麦のくきがたくさん分かれ、麦がたくさんとれるように「麦ふみ」を三回ぐらい行いました。肥料はおもに人糞(じんぷん)が使われました。なお麦の芽がでてくる十一月ごろ、ようやく根づいた麦を土をもちあげてからせてしまう「モグラ」の害(がい)を防(ふせ)ぐため、「モグラ追い」の行事が広く行われていました。

やがて麦が育ってくる三月ごろになると「サク切リ」といって麦の間の「くね」を「すき」で掘りおこし、掘った土を麦の根元にもり上げました。これを「フリカケ」と呼んでいます。せっかく育った麦が風などでたおれないようにするためです。この「フリカケ」は二回から三回行なったといいます。五月の末から六月のはじめには麦がみのります。このとき鎌(かま)で麦かりをしました。かりとった麦は天日で干したのち、「麦ブチ台」にかけてたたいて実をおとします。つぎにこの実を「コウオシ」といって臼(うす)に入れ「きね」でもんで皮をとってから俵(たわら)につめます。収穫は麦の種類によって違いますが、およそ一反歩から一〇俵ぐらいとれたそうです。なお、麦の実をとるのに、脱こく機が使われるようになったのは、昭和十年ごろからだったといいます。

大豆は五月のはじめに種子(たね)をまき、九月にはとり入れをします。一反歩からおよそ二俵ぐらいとれたといいます。近ごろは枝豆(えだまめ)として市場に出荷(しゅっか)されていますが、もとは味噌(みそ)や醬油(しょうゆ)の材料(ざいりょう)として大事にとっておいたようです。このほか田んぼの二毛作(にもうさく)(一年に二度作物をとること)では、菜種(なたね)やじゃがいもを植えました。菜種は九月の彼岸(ひがん)ごろ苗代をつくって種子をまき、十一月の末から十二月にかけて、稲のとり入れがすんだ田んぼに植えつけられました。菜種のとり入れは田植えのはじまる前の五月のはじめごろで、一反歩からおよそ一石(こく)(約一八〇リットル)ほどの実がとれました。農家では、これを製油所(せいゆじょ)に持っていき、油をしぼって自家用にしたといいます。

果樹(かじゅ)では桃や梅のさいばいが盛んでした。ことに桃は江戸時代から「越谷の桃」として有名で、花の季節(きせつ)には桃の花見にたくさんの人が越谷を訪(おとず)れていました。産地は袋山・大林・向畑・大杉・小林などで、この桃や梅の実は千住の市場などに出荷されました。またどろ深い田んぼの多い出羽地区などでは、蓮根(れんこん)やくわいのさいばいも盛んでした。蓮(はす)は毎年春に植えかえられます。とり入れは秋のおわりごろで、一反歩からおよそ五〇〇貫(一.八七五トン)ほどとれたといいます。蓮根(れんこん)三本ぐらいでおよそ一貫目にあたるといいますので、たいそうな量(りょう)であったようです。でも耕地整理(こうちせいり)の進んだ所では、「水はけ」がよくなり蓮の根がだめになった所もあったといれます。

また、「くわい」は七月ごろ植(う)えて十二月にとり入れますが、一反歩からおよそ三二〇貫ぐらいとれるそうです。蓮をさいばいしている所はほとんどなくなりましたが、くわいづくりは今でも出羽地区で盛んなようです。現在「花卉(かき)さいばい」といってチューリップなどの花を育てたり、なすやきゅうりをはじめ、パセリなど特別な野菜をビニールでおおった「ハウスさいばい」も行われています。でもこれらは戦後から盛んになったものです。

また、農家の副業(ふくぎょう)としては、越谷は水田地帯(ちたい)であっただけに、稲わらを利用して作る「縄(なわ)」や「むしろ」、「こも」「わらじ」「たわら」などの製造(せいぞう)が盛んでした。これを「ワラ工品」と呼んでいます。この仕事は、稲のとり入れが終わった十一月から、作物の種子(たね)まきなどでいそがしくなる三月ごろにかけて行われました。この期間は、農業がひまであることから「農閑期(のうかんき)」と呼び、このときの仕事や農業のあいまにやる仕事を「農間余業(よぎょう)」と呼びました。

余業のうちの縄づくりは、木の臼(うす)を裏がえしにしたうえにわらをのせ、「ワラブチ」と呼んだ「ヨコズチ」で〝スットコスットコ〟とたたいてわらをやわらかにし、二尺(六〇センチ)ほどの「巻(ま)き棒(ぼう)」で縄をないました。これも大正八年のころから「縄ない機」が入り、昭和の初めごろにはローラー式の「カラクリ機」が入って、一度にたくさん縄ないができるようになりました。「莚(むしろ)」なども、もとは男女二人がかりでおる「ムシロハタシ」という道具がつかわれました。男の人は「ヘドリ」または「ヒモチ」ともいわれる、むしろおりの道具を操作(そうさ)しました。女の人は「チャンコサシ」と呼ばれ、むしろのすき間にわらを入れたりとったりする仕事をしたといいます。当時は一〇〇枚おるのに三日もかかったといいます。このむしろをおる「ハタシ」は人間の足のような形でしたので、足の大きな人を「ムシロハタシ」のようだといったそうです。その後、大正の終わりごろに「マワリハタシ」という足踏(ぶ)みのむしろ編(あ)み機が入り、昭和十年ごろには腰(こし)をかけて一人でおる機械、戦後には動力機械が入って、農間の余業(よぎょう)のほか専業(せんぎょう)でむしろをおる人もでてきました。このほか「わらじ」づくりも盛んでしたが、わらじづくりは手仕事だったので、一日に二〇足をつくるのが精一ぱいだったといいます。

この余業としての生産物を、明治のはじめごろでみますと、荻島がむしろ一五〇〇枚、四町野が同三一〇〇枚、七左衛門が四五一〇枚、登戸が四八〇〇枚、西方が七万八〇〇〇枚、麦塚が二万七五〇〇枚、伊原がわらじ七万足などとなっています。このほか越ヶ谷では雛(ひな)人形、下間久里では張子(はりこ)ダルマ、川崎や向畑では桐小箱(きりこばこ)、四町野や大吉・大杉などでは白木綿が産出されていました。

増森の晒(さらし)

増林地区のうち増森は、江戸時代から晒業の盛んな所でした。ことに明治から大正年間にかけては「増森の晒」と呼ばれ晒の産地として広く知られるようになりました。当時三五軒を数えた農家のほとんどが、農業のかたわら晒業をいとなんでいたといわれます。

晒業とは木綿(もめん)の布を白くする仕事で、布をさらす石灰(せっかい)の粉をとかした「アク桶」に木綿の生地(きじ)をひたし、これを河原にしかけた「ハリバ」と呼んだ竹にかけて干しました。その後、水にひたしてよくすすぎ、生地(きじ)をいためないようにかげ干しして仕上げます。当時古利根川は増森の河原崎から曲流し、現在の吉川町榎戸(えのきど)の地をぐるりと廻って吉川に流れていましたので、晒の仕事をするにはよい場所であったのです。なかには一日平均一〇〇〇反(たん)を生産する家もあり、増森の晒の生産高は関東でも五本の指に数えられていたといいます。仕上げられた晒木綿は、舟や馬車で東京日本橋の問屋(とんや)に納(おさ)められましたが、なかには越ヶ谷御殿町の会田染工場や、越巻(現新川町)の島村染工場などへも運ばれたといいます。

やがて大正十三年、増森河原崎から曲流(きょくりゅう)した利根川は、吉川町榎戸(えのきど)を分断して直流に改修(かいしゅう)されました。このため増森の晒業は河原干しができなくなり、深い井戸を掘って井戸の水で晒していました。でも次第にやめていく家が多くなり、ついには最後まで晒業をいとなんでいた冨沢家も昭和十六年に廃業し、増森の晒は姿を消してしまいました。

一時、晒業のさかんであったころは、現金収入が多く景気(けいき)がよかったので、旗(はた)を立てた「バンダイ」を頭にのせ、太鼓(たいこ)をたたきながら飴(あめ)を売る「よかよかあめや」や、旅役者などがさかんに増森にやってきました。ことに三味(しゃみ)線をもった「ゴゼノボウ」(盲女のうたうたい)が正月から三月にかけて訪(おとず)れてきましたが、ゴゼの来るのを楽しみにしていた人が多かったといいます。こうした芸人(げいにん)は旅館(りょかん)を兼(か)ねた「タナコヤ」と呼ばれた駄菓子(だがし)屋に泊(と)まりました。増森にはこの「タナコヤ」が九軒ほど軒をつらねて、にぎわっていたといいます。このため周辺(しゅうへん)村々の人たちは、増森がまるで東京のような盛(さか)り場だということで、「増森東京」などと呼んでいたということです。

休日

現在、お客を相手とした商店などをのぞいては、祝日のほか毎週日曜日は休日で、なかには土曜日も休む所が多くなりました。でも昔の越谷の人びとはほとんどが農業をしていましたので、お盆や正月、初午、やぶ入り、鎮守(ちんじゅ)の祭りなどのほか、定まった休日はありませんでした。しかも村びとの生活は、共同して行うというしきたりでしたので、村の人びとが相談してきめた日以外は、勝手に休むことはできませんでした。

もっとも稲のとり入れがすんだ十一月ごろから、翌年の三月ごろまでは農閑期(のうかんき)でしたので、この間の休みは自由でしたが、その間に「ワラ工品」といって、俵をあんだり、わらじやむしろをつくったり、共同で道路や用排水路(ようはいすいろ)の工事をするなど休むひまは、あまりなかったようです。ことに三月からは田畑の仕事がいそがしくなりましたので、とくにつごうのよい日をみて、村や部落ごとにみんなで休みをとりました。

この臨時(りんじ)の休みを、人びとは正月と呼んでいました。たとえば稲の種子(たね)まきが終わったときの「種子マキ正月」、ひさしぶりに雨が降って、作物がよみがえったときの「オシメリ正月」、あらしが来る、二百十日(九月一日)や二百二十日が無事に過ぎたときの「アレナシ正月」、稲のとり入れがすべてすんだときの「ゴミッパタキ正月」などがありました。若い人たちは、こうした臨時の休みについては、〝正月気分は申しぶんない〟と喜んでいたといいます。

なかには、「虫追い行事」の次の日を「ネムッタ正月」と呼んで、半日の休みをとった所もあります。また越ヶ谷市(いち)の日、すなわち二と七の日には、半日の休みをとった所もあります。もっとも桜井地区では、四と九の日を半休としていたようです。これは粕壁(かすかべ)の市日に合(あ)わせたものでしょう。市日には農家の人びとが半日の休みをとって農産物を市に運びました。市では、このときの品物の多い少ないで米や大豆など、その日の相場(そうば)(値段)がきめられるという、取引市(とりひきいち)としての大きなはたらきをもっていました。そして人びとは、その帰りに日用品などを買って帰るというしきたりだったのです。

こうした休日のうち、一日の休みを「ドンタク」と呼びました。そこで半日の休みを半分のドンタクつまり「半ドン」と呼びました。昔も今もそうですが、農家は自然を相手にした仕事でしたので、勤(つと)め人のように土曜・日曜という休みはとれなかったし、また休日も少なかったわけですが、それだけに休みの日は本当にうれしかったということです。

食物

今はいろいろなインスタント食品が出まわり、また店などでさまざまな食べ物が売られていますので、お金さえあれば、いつでもどこでも自由にすきなものを食(た)べたり、のんだりすることができます。ですから、食べものや、のみものに対するありがたみは、昔にくらべてうすくなっているのは事実でしょう。

ことに昔は「自給自足(じきゅうじそく)」といって、必要なものは自分でつくって自分で使うことを原則(げんそく)とした生活でしたので、食物などでも、好きなものをいつでも食べられるというわけにはいきませんでした。今でこそ白米やパン・ウドン・ソバ、なんでも食べることができますが、もとは主食の「ごはん」は、米とひきわり麦を半々にまぜた食事でした。なかには米が四、麦が六の割合でまぜることもありました。これを「シブロクメシ」と呼んでいました。

食事の回数は今と同じく三度でしたが、田畑の作業(さぎょう)がいそがしくておなかのすく時期は、とくに午後の三時ごろにも食事をとりました。これを「コジハン」または「モチカゴハン」と呼んでいたようです。おかずは菜(な)や大根を入れた味噌汁に、お香こう・梅干(うめぼし)・こんぶ・煮豆(にまめ)・きんぴらごぼうなどがふつうで、白米だけのごはんや魚などのおかずは特別な日だけでした。「おやつ」は餅(もち)を干(ほ)して油であげた「アラレ」や「水あめ」、稲の籾に大豆を入れ「ホウロク」で煎(い)った「ヤキゴメ」、それに麦や豆などを粉にひいてつくった「コガシ」などでした。とくに一月二十日につくるコガシは「ハツカコガシ」と呼んで、どこの家でもつくったようです。

また味噌をはじめ副食なども、およそは自分の家でつくりました。このうち味噌(みそ)は、まず粉にした麦をふかしてこうじをつくります。それを臼(うす)でひいてつぶした大豆のなかに、塩とともに入れて半年から一年ねかせておくとできました。四年も五年もねかせた古いみそは黒くなりましたが、「ジマエ」といって古いのを自慢(じまん)にしていた家もあったといいます。

醬油(しょうゆ)は、ひきわりにした小麦と大豆でこうじをつくってそれに塩を入れ、毎日かきまぜます。三か月ほどたつとやわらかくなり油がういてきます。こうして一年ほどねかせると、どろどろな液体(えきたい)になります。これを袋に入れてしぼり、粕(かす)をとりますと、しょうゆができました。また水飴(あめ)は、大麦をむしろにまいて水をかけておきますと、芽がでてきます。それをむしろからはがして日に干(ほ)したうえ、なべなどで煮(に)ます。これをふきんでこしますと水飴ができました。

このほか甘酒(あまざけ)やどぶろく、うどんなどもつくりました。甘酒は、すりばちですりつぶしたもち米にこうじを入れ、ふとんなどでくるんで一晩(ばん)あたためると甘酒になったといいます。「ドブロク」はお酒の一種ですが、ふかしたうるち米にこうじを入れて、三日ほどそっとねかせておくと「ドブロク」になりました。「うどん」は小麦を粉にひいて水を入れ、よくこねてから細く切って干(ほ)しますと干うどんになりました。うどんも、もとはごちそうの一つでした。

また「梅干(うめぼし)」や「たくわん」「ラッキョウ」「しょうが」なども季節に合わせ、塩づけにしましたが、大根やきゅうり・なすなどは、塩づけのほか、みそ樽に入れて「みそづけ」にすることもしました。こうしてみると、昔の人たちの食物は、種類もきわめてかぎられたものでしたが、これらを上手(じょうず)につくりましたので、みんなすばらしいごちそうだったのです。

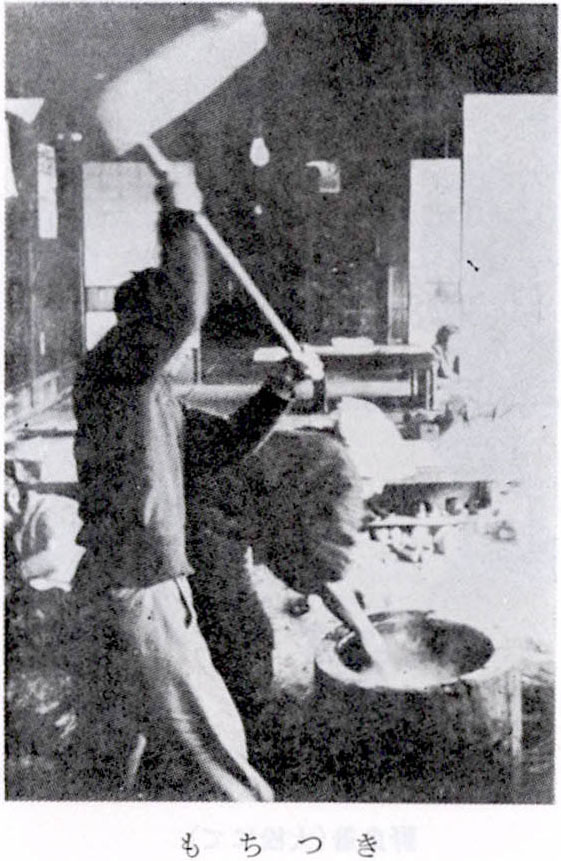

こうしたなかで昔の人びとは、なにかあるとよく餅(もち)をついて、だんごやまんじゅうなどをつくりました。このうち、すりつぶした小豆に塩を入れた大福餅を「アンビン餅」といい、砂糖(さとう)入りの大福餅を「ジダイ餅」と呼びました。そして稲の刈り入れが終わったときは「カッキリボタモチ」、もみすりが終わったときは「コッキリボタモチ」、お日待(ひまち)には「ヒマチモチ」などと呼んで餅をつきました。なかには死んだ人の四九日目につく餅を「シジュウクモチ」、誕生(たんじょう)日前に歩いた子にせおわす一升餅を「ブッツイモチ」と呼んでいました。このほか、うるち米をついてつくった「クルマモチ」、「カビタリ」と呼ばれた汁粉餅(しるこもち)などもありました。もとは、こうした餅類はたいへんなごちそうで、とくに子供たちは食べる幸(しあわ)せを一ぱいに感じていたといいます。

また越谷は、水の豊富(ほうふ)な所ですが、のみ水にはたいそう不便をしたようです。水道がなかったので、多くの家では井戸を掘って地下水をくみあげましたが、浅い掘りぬき井戸であったので鉄分(てつぶん)がふくまれていました。そこで樽(たる)にじゃりや砂や「シュロ皮」や炭を入れて水をこしてから飲(の)み水にしたり、風呂水に使ったりしました。それでも風呂に使った手ぬぐいなどは赤くそまったといいます。せんたくなどは当時川の水を使いましたが、昭和三十四年ごろから水道が引かれ、今では飲み水をはじめほとんどが水道の水を使うようになりました。

衣服

いまは春夏秋冬(しゅんかしゅうとう)それぞれの季節(きせつ)に合わせ、好(この)みにあったさまざまな衣服を着て勤(つと)めにでたり遊びに行ったりしています。なかには流行にそった衣服を、そのつど新調(しんちょう)する人も多いようです。でも、昔は越谷のほとんどの人びとは農業で生活していましたので、衣服も「野良着(のらぎ)」といわれた仕事着で通すことがふつうでした。もちろん、よそへ行くときやお祝(いわ)いなどのとき着(き)る晴着(はれぎ)などもありましたが、めったに着るようなときはありませんでした。それでこれら晴着のおよそは大事にとっておいて親から子へ、子から孫へとゆずられたものが多かったのです。ことに親などが死んだときゆずられた物は「かたみ」といいますが、「かたみ」の晴着には「ニコニコガスリ」や「めいせん」の着物が多かったといいます。

昔は今とちがって衣類は高価(こうか)なものであったので、なかにはこの衣料の原料(げんりょう)である木綿(もめん)をさいばいして綿をとり、糸にしてから「はたおり機」で布におる家も少なくありませんでした。おった布は、紺(こう)屋にもっていって染(そ)めてもらい自分で野良着などをつくりました。女の人の野良着は「めくらじま」(よこ糸たて糸とも紺(こん)の綿糸(わたいと)で織(お)ったもの)か、「かすり」(かすったようなもよう)の布(ぬの)でつくった「ジュバン」を着(き)、腰(こし)には腰巻(こしまき)といって二つに折った赤い布をまきつけ、その上から帯(おび)をしめました。この帯にも、娘には「やのじ帯」、嫁(よめ)には「おたいこ帯」、おとしよりには「まき帯」というように区別(くべつ)があったので、嫁か娘かはすぐ見わけがつくようになっていたといいます。

でも田植えや田の草とりのときには、赤い腰巻(こしまき)のかわりに紺(こん)色の「ももひき」をはき、ひざと足首(あしくび)にはわらをまきました。これは「ヒル」という「なめくじ」ににた虫に血をすわれないようにするためだったといいます。そして頭にはたてよこ重(かさ)ねた二枚の手ぬぐいをまき、腕(うで)には「てっこう」をつけ、菅笠(すげがさ)をかぶって、一日中、田の中で働(はたら)きました。

また男の人も、紺のジュバンに紺のももひき、腰には帯のかわりに白いひもをむすんで田の中に入りました。男も女もこのときはみんな、はだしでした。でも畑などの仕事には、ふつうわらでつくったぞうりをはきました。雨の日などはわらや茅(かや)などでつくった「みの」を着て田畑にでましたが、戦後は、ゴムやビニールなどの「カッパ」が入ったため、わらであんだ「みの」は着なくなりました。ぞうりも地下足袋にかわったので、これもなくなりました。女の人がはいたももひきも「もんぺ」にかえた所もあったといいます。

すまい

今は洋風(ようふう)をとり入れたいろいろな形をした家や、高層(こうそう)の「マンション」が、すき間もないほどに建(た)てられています。しかし昔の農家は、「屋敷林(やしきりん)」と呼ばれる樹林に囲(かこ)まれ、畑地につづく広い敷地のなかに家を建てたのがふつうでした。この屋敷地の中には、その家の人が日常生活する母(おも)屋を中心に、米や麦などの農産物を入れる蔵(くら)や小屋、薪(まき)やわらや農具などを入れた木小屋、それに便所や井戸が設(もう)けられていました。

母屋はその家によって大小のちがいがありますが、食事などを準備(じゅんび)する「ダイドコロ」と、農作業の場所をかねた広い土間(どま)、この土間につづいて「イロリ」のある板の間、それにつづいて家の人がねおきする「ネマ」と呼ばれた座敷、それに衣類そのほかいろいろな物を入れる「ナンド」と呼ばれた部屋がありました。このほか大きな家ではお客がきたときにつかう「デイ」と呼ばれる特別な部屋(へや)や、大ぜいの人が集会できるようにつくった「ヒロマ」と称した広い座敷(ざしき)をそなえた家もありました。なかには各部屋を「ネマ」「ヒロマ」「トコノマ」「ナカノマ」「オトコベヤ」(使用人の部屋)などと呼んでいた家などもあります。

また家の形が「かぎ」のような形をした家も珍しくありませんでした。この曲(ま)がっている部分を「ツノ」と呼びましたが、このような家をふつう「曲(ま)がり屋(や)」といっています。この「ツノ」の部分は、もとは馬小屋に使われていたところだともいわれています。

また家の屋根は、今はほとんどが瓦(かわら)ぶきですが、もとは「カヤブキ」といって「カヤ」という草で屋根をふいていました。ながい間にはカヤの屋根も痛(いた)みますので、これをとりかえなければなりません。このため「カヤ畑」といって、とくに「カヤ」を育てる畑をつくっていた家もありました。しかしカヤ畑をもたない多くの家では、およそ二〇軒ぐらいが集まり、「カヤ講」をつくってお金を積(つ)み立て、順番にその積み立てた金でカヤを買ってふきかえたといいます。一度ふきかえると三〇年から四〇年ぐらいもつそうですが、そのあいだに「サシカヤ」といって痛んだ所だけをふきかえることもしました。

このカヤでふいた屋根には、蛇が住みつくことが多かったといいます。でも蛇はねずみなどを食(た)べるので、とくに追いたてるようなことはしなかったといいます。また屋根を麦わらでふく家もありましたが、麦わらは虫がついてすぐ痛(いた)み、ながもちしないともいわれています。時代が変わって、こうした草で屋根をふく家は少なくなりましたが、郷土のにおいを感じさせるものとして、いくらかは残しておきたいものですねえ。もっとも、東町にある見田方遺跡(いせき)公園のなかには、安永元年(一七七二)のとき建てられたという東方(現大成町)の中村家住宅が、もとのまま復元(ふくげん)され、文化財として大切に保存されています。

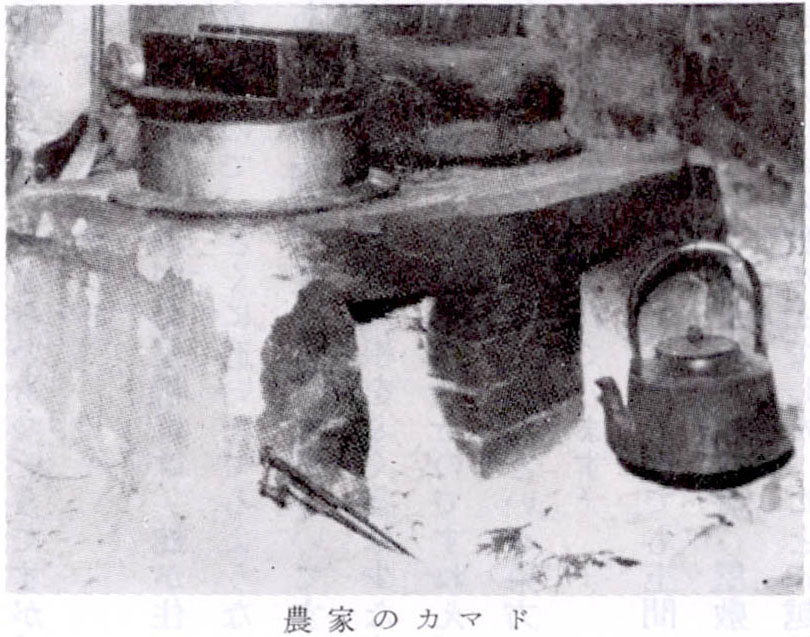

また昔の家には、どこの家でも土間の隅(すみ)に食物を煮(に)たきする土でつくった「カマド」をそなえていました。ここでもやす燃料(ねんりょう)は、屋敷のまわりに植えている木のかれ枝や、稲のわら、麦のわら、あるいは木の葉などでした。ことに越谷は一面に田畑がひろがる平地で、山林が少なかっただけに、燃料には不自由したといいます。それで薪(まき)などは金を出して買わねばならなかったので、薪をもやす「イロリ」や、燃料をたくさん使う風呂(ふろ)をそなえていた家は、数(かず)多くありませんでした。そして風呂をもたない多くの家では、「モライ風呂」といって、地主さんなどの家の風呂に入れてもらったといいます。

このほか暖(だん)ぼう用として炭を使う家もありました。これは主(おも)にお客がきたときに使ったもので、炭を火鉢(ひばち)に入れて出しました。でもこれは手を暖(あたた)めるていどで、部屋全体を暖めるものではありませんでした。この炭もお金で買いましたが、なかには袋山のように、畑のまわりに植えていた「はんの木」を切ってきて、これをかまどに入れ「ヌカ」をかぶせてやきあげ、自分で炭をつくった所もあったといいます。

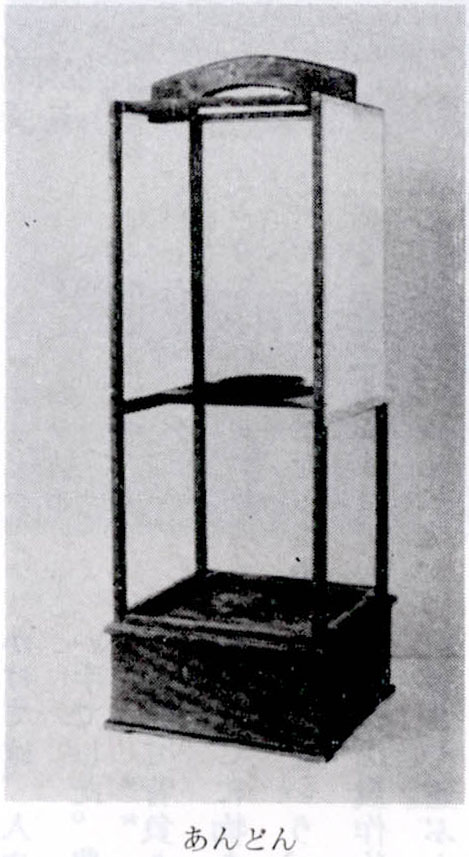

また家のなかのあかりには、古いころは菜種油を入れた器(うつわ)に「灯しん」を入れてもやした「あんどん」が使われていました。明治に入ってからは、あんどんに変わり石油をもやすランプが使われるようになりました。そして電灯がつくようになったのは越ヶ谷と大沢の町が一番はやく、大正二年のことでした。

以上、越谷の農家を中心とした住まいをみてきました。でも越ヶ谷と大沢の町並(まちなみ)の家は、広い屋敷地をもった農家の住まいとはまるで違います。これは江戸時代のはじめに、宿場とするため土地をむだのないように区画(くかく)してつくられた、人工による町であったからです。「表間口(おもてまぐち)」といって、道路に面した一軒の家の横幅は、およそ六間(ろっけん)(一〇.八メートル)がふつうでした。そして屋敷地はたてに細長くつづき、そこに蔵を建てたり畑にしたりしていました。たとえば越ヶ谷新町の東側の家では、もとは元荒川の堤防につづく、細長い土地がすべてその家のものであったのです。こうして家と家との間は「すきま」もなく建てられていたので、一度火事がおきると次から次へもえひろがり、たくさんの家が焼けてしまうことも珍しくありませんでした。そこでこうした町並(まちなみ)の家では、火災を防(ふせ)ぐため、土の壁でおおった家を建てるようになりました。これを「土蔵(どぞう)づくり」の家と呼んでいます。土の壁は火に強かったからです。今でも越ヶ谷にはこの土蔵づくりの家が、何軒かは残っています。

交通と運搬

江戸時代から明治のはじめにかけては、人や馬や舟が、旅びとや荷物を運搬(うんぱん)する主(おも)なにない手でした。農作業でも品物を運搬するときは、竹かごに物を入れて背負(せお)うか、「てんびん棒(ぼう)」といい、棒の両端(りょうはし)につるした竹かごに物を入れて運びました。明治期になりますと「大八車(だいはちぐるま)」という、木でつくった荷車を使うようになりました。なかには農作物をこの荷車に積み、日光街道を通って千住の市場まで運(はこ)ぶ人もいましたが、千住まで片道三時間ぐらいかかったといいます。その後、自転車が入りましたが、これに「リヤカー」という荷車をつけて、物を運(はこ)ぶようになりました。戦後は自動三輪車が流行(りゅうこう)しましたが、今は四輪トラックが使われています。

また舟で物を運ぶのは、古くから盛んでした。馬や人より、一度にたくさんの品物を運ぶことができたからです。ふつうの農家がもっている舟は「サッパ舟」といわれる小さなものでしたが、物を運ぶのに便利でよく利用されていました。このほか「田舟(たぶね)」という四角い小さな舟をそなえていた農家が多かったようです。これは大雨で田に水が入ったときや、水はけの悪い田んぼで仕事をするときに使ったものです。

このほか運送(うんそう)を本業とした家では、「高瀬船(たかせぶね)」や「てんま船」という船をそなえ、越谷と東京を往復(おうふく)していました。運送用の船が出入りし、荷物の積みおろしをする所を「河岸場(かしば)」といいます。このうち元荒川の瓦曾根河岸は、古くから越谷周辺(しゅうへん)の物資を輸送する中心的な河岸場で、江戸時代から明治にかけては一〇〇石積(づみ)という大きな船を何艘(そう)もそなえていました。でも明治の終わりごろには、東京への船道(ふなみち)であった中川に洲(す)がたまって船が通れなくなり、瓦曾根の河岸場は廃止(はいし)となりました。

代わって、綾瀬(あやせ)川通りの藤助河岸(とうすけがし)が、「武陽水陸運輸会社(ぶようすいりくうんゆがいしゃ)」という株式(かぶしき)の会社になり、越谷や粕壁(かすかべ)などの荷物を一手に引きうけるようになって、一時はたいへん繁昌(はんじょう)しました。でもこの河岸場も、荷物の運送に、鉄道や自動車が利用されるようになってさびれてゆき、昭和のはじめごろには廃止(はいし)されました。それでもつい先ごろまでは、東京から川をのぼって、たくさんの下肥(しもごえ)(糞尿(ふんにょう))船が越谷に入ってきました。農家の人びとは一荷(いっか)いくらという値段(ねだん)でこれを買いとり、荷車などで運んで肥(こえ)だめにたくわえていました。この下肥は、田畑にまいて肥料につかいましたが、化学肥料が使われるようになって下肥も次第に姿(すがた)を消していきました。なお、越谷の人びとは、以前には、両国の花火見物や潮干狩(しおひが)りには、さかんに小舟を利用して綾瀬川や中川を下ったといいます。

江戸時代には川に橋がかかってない所が多かったので、舟で川を渡りました。これを渡し舟といいます。それで川筋(かわすじ)にはたくさんの渡し場が設けられていました。この渡しには、たとえば「サンコ渡し」とか、「シンベイ渡し」などとそれぞれに名前がつけられていました。このうち吉川方面に行く中川の南百(なんど)の渡しには、明治の末ごろ吉川町の徳井(とくい)惣(そう)次郎という人が木橋をかけました。この橋は橋をかけた人の名をとって「徳井橋」と呼んでいましたが、橋を渡るときには銭六厘の渡し銭をとったといいます。のちには埼玉県がこの橋を買いとり、昭和八年にはコンクリートの橋にかけかえたといいます。

また乗(の)り物(もの)の移(うつ)り変(か)わりでは、明治のはじめごろから馬にかわって人を乗せる「人力車(じんりきしゃ)」が入ってきました。さらに明治二十六年一月には、千住の茶釜(ちゃがま)橋から粕壁まで日光街道に線路(せんろ)がしかれて鉄道馬車(てつどうばしゃ)が通るようになりました。線路の上にのせられた客車(きゃくしゃ)を馬が引いて走る馬車で、ラッパをふきながら走るので、一名「エンタロー馬車」とも呼ばれました。日光街道を通行する人びとは、このラッパの音で馬車をよけたといいます。このほか大沢から元荒川の堤防道を吉川行きの馬車が走りましたが、「ガタクリ、ガタクリ」とゆれたので「ガタクリ馬車」とも呼ばれたそうです。

明治三十二年になりますと、蒸気機関車で、人や荷物を運ぶ東武鉄道(とうぶてつどう)が開通しました。このとき市内では越ヶ谷停車場(ていしゃば)(現北越谷駅)と蒲生(がもう)停車場(三軒茶屋の辺り)が設(もう)けられました。そして大正八年に、現在の越谷駅ができました。それでもとの越ヶ谷駅は武州大沢駅と改められました。