越谷市のうち大間野(現越谷市大間野町)・七左衛門(同七左町)・越巻(同新川町)は、綾瀬川べりの新開地で、古くは乱流した綾瀬川の河川敷であった。天正十八年(一五九〇)、豊臣秀吉の小田原北条氏攻めによる北条氏降伏のとき、豊臣秀吉は徳川家康の本領を、生産力豊かな三河・遠江・駿河・甲斐・信濃五か国と引きかえに、伊豆を含めた相模・武蔵・下総・上総・上野の北条旧領五か国に移した。

このなかで小室(埼玉県伊奈町)鴻巣(同鴻巣市)一万三千石の大名に取り立てられ、関東の代官頭を拝命した伊奈熊蔵忠次は、新郷(同羽生市)から南東流した利根川の主流、会の川を新郷で締切って、会の川を廃川にするとともに、東利根川づたいから浅間川に流下させ、高柳(同栗橋町)で渡良瀬川を合わせたが、この利根川を鷲宮で締切り、権現堂川(中川)づたいに太日川(江戸川)に通じる庄内川に流下させた。

鷲宮以南の利根川は古くは、高野砂丘(埼玉県杉戸町)や不二山砂丘(春日部市小渕)を形成し、小渕(春日部市小渕)よりは西流し、発達した八幡山砂丘を形づくり、それより梅若伝説を伝える新方袋や、業平伝説を伝える花積を経て長宮(岩槻市)で荒川(現元荒川)を合わせたが、ここにも大光寺砂丘を形づくるとともに南西流し、大口・須賀・大戸にかけての金山堤砂丘を形成。この金山堤砂丘は奥州路の道筋にあたっていたといわれる。

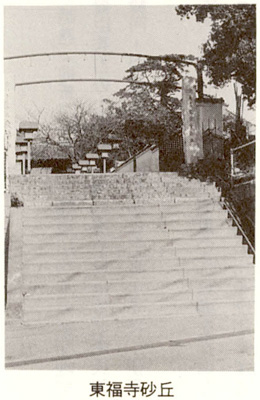

そこから大森(岩槻市)大道(越谷市)三野宮(越谷市)と南流したが、大竹(越谷市)よりは天狗の鼻状に袋山を迂回し大林に出ていた。なおこの袋山も砂丘状の地であった。さらに四町野よりは再び天狗の鼻状に花田を迂回、小林(現越谷市東越谷)の東福寺にも巨大な砂丘を形成させた。現在区画整理事業でこの東福寺から香取社にかけての砂丘は取り崩されて、平坦な地にならされたが、それでも見上げるような砂山の名残りを残している。つまり利根川とそれに続く利根・荒川の合流路を境として、武蔵国と下総国の境界を画していた。伊奈忠次により鷲宮から南流した利根川は廃川とされたが、これにより流域の新田開発が促進された。同時に、新田地の落し水として、小渕より南流する流路が形づくられるようになったが、この流れは古利根川と称された。

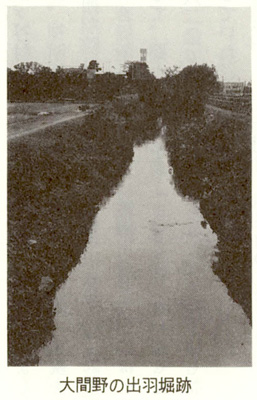

一方、小針領五丁台(桶川市)で荒川と分かれた綾瀬川は、あやしの川とも呼ばれて乱流したが伊奈忠次はその流頭を改修して綾瀬川を一条の流れに定流させた。これにより広範な河川敷は干拓され新田に開発された。尾ヶ崎新田(岩槻市)・戸塚新田(同)・笹久保新田(同)・鈎上新田(同)などがそれである。こうして越ヶ谷郷の綾瀬川乱流時代の荒廃地も、干拓が可能になった。よって越ヶ谷郷の開発領主会田出羽資久は、この綾瀬川の荒廃地に湿地干拓用の排水堀を開削、この地の干拓をはかった。この堀は会田出羽の名をとり出羽堀と称された。その後赤山に陣屋を構えた代官頭伊奈半十郎忠治の家臣神明下村の士族会田七左衛門政重は元和(一六一五~)から寛永(一六二四~)にかけ、その主伊奈忠治の命により大々的な新田の開発を実施した。政重は巨大な長屋門を備えた陣屋を設け、開発に応じて来る者を暖く迎え、去る者はこれを追わず、農道や排水堀を整備、新田開発に必要な資材を揃えるとともに、開発入居者衣食住の便宜をはかった。これが実って四方より鶏犬が聞こえる集落が成立していった(「神明縁起書」)。

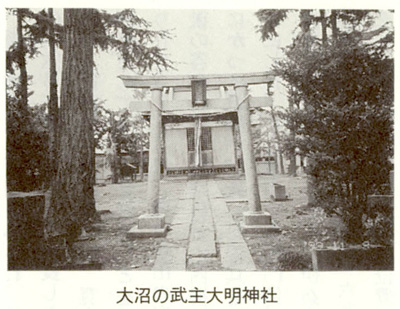

新田地は槐戸新田と称され、新田石高は、田方が九八七石八斗三升五合、畑方が三二石七斗九升五合、計一〇二〇石六斗三升の新田村に成長した(「武蔵田園簿」)。この間会田七左衛門は寛永六年(一六二九)には足立郡鴻巣領東間村・篠津村・花野木村を、寛永十二年には、多摩郡荻窪村・阿佐ヶ谷村・堀之内村などを検地している。また国廻衆として下総国葛飾郡などを巡回し、寺院等の訴願を受けていた。神明下村の自邸には真言宗月向山政重院を取り立てるとともに、槐戸新田の内、後の七左衛門村に真言宗日映山観照院を、後の越巻村に真言宗永光山満蔵院を、後の谷中村に真言宗林谷山西福院を開基して、槐戸新田村の村民に菩提所を提供、さらに綾瀬川通り大沼のほとりにかつて戦禍で討死した将兵を祀った武主大明神社を勧請したりして、郷土の歴史を考えさせる誇りを持たせるようにした。この会田七左衛門は、寛永十九年(一六四二)十一月、六二歳で没し政重院に葬られた。その子孫も歴代にわたり、伊奈家に仕え、伊奈忠治家滅亡まで、地方統治に活躍していた。

槐戸新田は、元禄八年(一六九五)、武蔵国幕領総検地の際に、大間野村・七左衛門村・越巻村の三村に分割され、それぞれ独立した行政村に位置づけられた。うち七左衛門村は、会田七左衛門の名をとったものである。以下中村家文書を参考として、大間野の事歴を辿ってみよう。