槐戸新田村成立後、年貢の徴収やその差配は、後の大間野村の有力者四郎兵衛が郷手代として世襲でこれにあたっていた。このなかで寛文二年(一六六二)、槐戸新田は土屋但馬守数直の領地に組み入れられ、寛文六年(一六六六)土屋氏により改めて検地が施行され、一〇冊の検地帳が作成された。このとき土屋数直は、埼玉郡越ヶ谷領内で、五千石が加増され一万石の大名にとり立てられた。この加増分には荻島地区なども含まれていた。この一〇冊の検地帳の内容は不明であるが、領主土屋氏はこれを郷手代大間野の四郎兵衛に手渡し、引き続き年貢の徴収や新田地などの差配にあたらせてきた。

土屋数直は、二〇年間にわたり越ヶ谷領内の支配にあたってきたが、天和二年(一六八二)、数直の嫡子政直は、駿河国田中城四万五千石の領主に栄転、越ヶ谷の土屋領は再び幕領に戻り、代官伊奈半十郎忠篤の支配下に置かれた。このとき検地帳を預っていた四郎兵衛の子彦右衛門は、伊奈役所より検地帳を取り上げられたまま戻されなかった。つまり伊奈役所では、検地帳を参考にしながらも、独自の裁断で年貢諸役を課し、この年貢課役を各地各地の郷手代に分割させて徴収させたり諸役の伝達にあたらせたのである。

これに対し彦右衛門は、伊奈支配所になった二年後の貞享元年(一六八四)、取り上げられていた一〇冊の検地帳の下げ渡しを願うとともに、

新たに槐戸新田を越巻・七左衛門・大間野に分割し行政区分とされたが、これらはもとより槐戸新田村の一村で、当初より拙者の親が数代にわたり郷手代として差配してきた地である。よって土屋但馬守検地による一〇冊の検地帳をお預りしたが、この検地帳は引き上げられ、郷手代の差配地域も分割された。できれば以前の通り槐戸新田の差配は彦右衛門に一任されたい。

との旨を訴えたが、これは取り上げられるところではなかった。

元禄八年(一六九五)、武蔵国幕府領は譜代大名によって総検地が執行された。当地方の検地奉行は上州厩橋(前橋)城主酒井河内守の重臣大河内勘兵衛、この勘兵衛は途中病死したのでその跡は内藤半左衛門が勤めた。この検地帳は、元禄十年にそれぞれの町村に引き渡された。このとき槐戸新田は正式に、大間野・七左衛門・越巻の独立した行政村に位置づけられたのであった。大間野の検地帳は一番と二番の二冊、その村高は五八九石八斗余、一番帳の田畑面積は三七町八反六畝二〇歩、二番帳は田畑に屋敷地を合わせ六八町六反三畝二一歩、計大間野村の田畑屋敷の面積は、当時一〇六町五反一二歩であったことになる。ちなみに越巻・七左衛門・大間野三村の元禄検地の石高は二〇三九石五斗四升一七歩、槐戸新田成立時の一〇二〇石六斗三升の約二倍の耕地に増大していたわけである。またこのとき七左衛門村は、幕府直轄地のほか、旗本五給所に、越巻村は一時岩槻藩領に組み入れられていた。

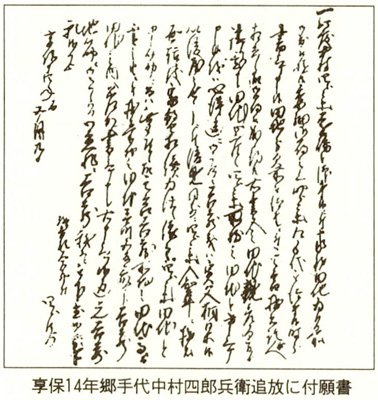

代官頭伊奈氏は、関東郡代と称され、名目は勘定奉行の支配下に置かれた。しかし伊奈氏の支配所は二十数万石にのぼっており、年貢課役の徴収や伝達は、引き続き村々の有力者を郷手代としてその差配にまかせられていた。大間野村の四郎兵衛もその一人で、大間野はじめ近隣村々の年貢徴収やその差配にあたっていた。伊奈代官所の年貢割付は、他の諸代官による年貢徴収よりいちじるしく低廉であった。これを不満とした幕府は、これは同じく百姓身分である郷手代が手心を加えているとして、その矛先を大間野の郷手代四郎兵衛にしぼり、農民より金品をまきあげているとの口実で、奉行所に捕えられ、享保十四年(一七二九)五月、追放に処せられた。同時に当時の代官伊奈半左衛門忠逵は、その支配所越ヶ谷領や新方領などを中心に二万七八〇〇石を削られ、郷手代の廃止を命ぜられた。

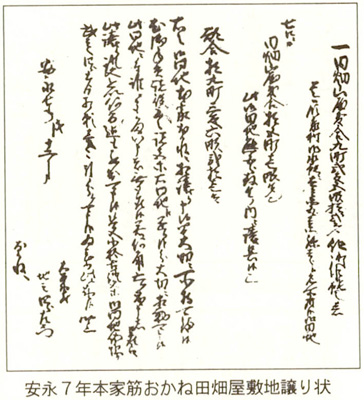

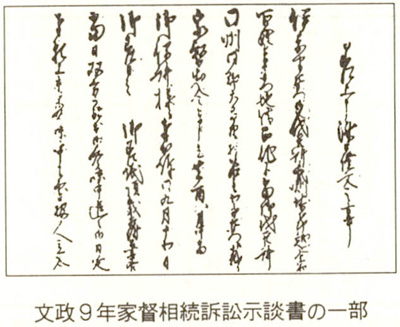

追放に処せられた四郎兵衛は、当然欠所と称され、所有した田畑屋敷は没収されることになっていたが、伊奈役所では四郎兵衛は犠牲者としてその田畑屋敷は競売に付すことなく、四郎兵衛の一族、四郎左衛門が四郎兵衛に質地として貸していたということで、四郎左衛門の預り地とされた。以来四郎左衛門は、本家の本郷手代四郎兵衛の預り地管理のかたわら、郷手代廃止後の大間野村名主を二代目四郎左衛門にわたって勤めてきた。安永七年(一七七八)、追放に処せられた本家筋のおかねに田畑屋敷一九町三反六畝余、ほかに一族清吉に九町八反三畝余歩、おことに七反余歩を付け置いた。うち本家筋の嫡子は追放に処せられた四郎兵衛を襲名、四郎兵衛は天保年間には大間野村名主を勤めた。

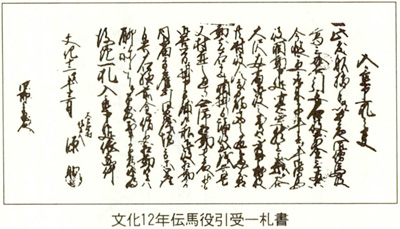

この間、大間野村は、越ヶ谷宿の助郷村として越ヶ宿問屋場よりの伝馬人馬の割当を受けて伝馬業務に従事したが、地主の多くはこの助郷を小作人に請負わせることが普通であった。また大間野村は、綾瀬川通り紀州鷹場の一村として、紀州鷹場鳥見役大門宿(浦和市)の会田平左衛門の鷹場管理のもと、綾瀬川通り大沼の鷭生息所定杭を打ち立てたり、鷭など鳥類溜所の川底浚滞工事に動員されたりして鷹場に関する課役も大きかった。大間野村は元荒川通り日光道中越ヶ谷・大沢の境大橋や、境大橋普請時の回り道である。同じく元荒川通り寺橋(現宮前橋)の普請組合村であったので、両橋の修復や架け替え普請には、組合高に応じ、定められた普請材料や人足を負担せねばならなかった。ことに紀州鷹場村とて鳥類の捕獲は厳罰に処せられ、鳥類の繁殖を妨げるとして、屋敷林の伐採や家宅の建て替え、新規家屋の建設などは、厳重な鳥見の吟味を受ける許可制になっていた。なかでも人びとが立ち寄る商家の建立や、芝居など人寄せ興行は禁止され、鷹匠の鷹狩りの際に鳥類を驚かせるとして犬や猫の放し飼いは厳禁されていたなど、鷹場としての制約もきびしかった。

幕末になると、佐幕開国、尊皇攘夷の両派が激突、国内は争乱の巷と化していった。これに対し村々の識者はこれら事変の触書や世評などを書き留めてその成り行きを心にかけていた。当中村家文書にも安政二年(一八五五)の「鎖国破綻風刺チョボクレ節」の写しをはじめ、万延元年(一八六〇)三月の井伊大老暗殺による「桜田門外の変」の記事、同じく十二月の「外人殺害三田事件」、文久二年(一八六二)の安藤信正刃傷による「坂下門外の変」、元治元年(一八六四)八月の「長州征伐」、同年九月の水戸天狗党追討に関する記事などの写しがみられる。また慶応四年(一八六八)一月の官軍による徳川征討軍の通行触が書き留められ、同年五月には、徳川に代わり薩長を中心とした維新政府が成立したことが載せられている。この間官軍通行による伝馬は増大をきわめ、助郷村々の混乱は極度に達した。

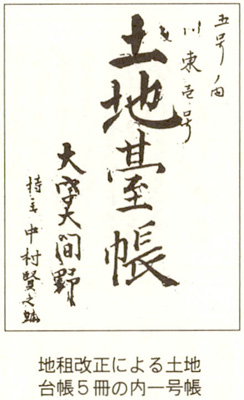

やがて騒ぎはやや治まり、明治二年(一八六九)には大間野村は小菅県の所管になったが、明治四年十一月には埼玉県に属した。以来政府は幕府時代の諸制度を全廃、先進地欧米諸国のいわゆる資本主義による文明開化制度に切り替えていった。当史料では明治七年(一八七四)官領に組み入れられた寺院境内地に関する払い下げ願が埼玉県令(知事)に出されている。また同年埼玉県では、管内を二四区に区画し各区ごとに会所を設置し御用取扱所とした。大間野などは第二区に所属したが、七左衛門の井出庸造や大間野の中村賢之助が副区長を勤めた。さらに明治九年より同十二年にかけての地租改正にあたり、土地の等級位付一筆ごとの調査における指揮にあたった。この地租改正の要旨は

(一)土地の私的所有権を法的に認める。

(二)米納貢租を地租による金納に改める。

(三)土地の収益に応じた地価を定め、地価に対する課税の標準とする。

(四)地価の百分の三を地租とし、地租の三分の一を村費とする。

ということであったが、農民の反対が強く、改正の上およそ十二年に確定し、検地帳に代わる土地台帳が作成された。当史料大間野川東一号・二号・川西一号・二号・三号五冊の土地台帳がそれである。明治十二年の「大間野村地番所持者書立」や、「地価割等領収証拠書書上」がその関連史料である。

このなかで綾瀬川通り大沼の開発人四五名が、大沼新開地の所有権は認められないとしてその地番から氏名がはずされたため、上級裁判の大審院に上訴したが、直ちに順序を踏まない告訴として棄却された。よって浦和裁判所や熊谷裁判所に告訴、さらに上級の東京控訴院に上訴した。しかし結局この訴えは法に反するとして棄却されるに至った。なお明治十六年には育幼学校学務委員の増員伺いがみられるが、育幼学校は明治六年七左衛門村観照院に設置された。このとき越巻村万蔵院に越巻学校、四町野村(四丁野村とも書く)迎摂院に啓明学校が設置されたが、越巻学校は明治十四年育幼学校に統合された。同十九年育幼学校は啓明学校と統合され、四町野学校と称したが、同二十二年の町村合併で、出羽尋常小学校と改称されている。大間野などを学区としていた育幼学校の分教場は、同二十四年出羽村四町野に独立校舎が建設されたとき廃止された。

さて当史料に戻ると、明治政府は寺院境内地を官地に組み入れるとともに、小規模な寺院は廃止するよう達した。これに対し村びとたちは、主な寺院と境内地の払い下げ願を埼玉県令に提出していた。第二区寺院境内地払い下げ願がそれである。これにより寺院境内地は官地ながら墓地を含め無税地とされたが、幕府より与えられた朱印地などはすべて官地として没収され、改めて競売に付された。とくに地租改正により、地租を納められない百姓は小作層に転落したが、これら小作層では小作料を払えないまま、職を求めて都会に退転する農民が跡を断たなかった。明治十三年や十六年の地租改正小作米金滞納伺いなどが、これをうかがわせている。

明治十九年十一月の御鷹部屋調べ出張役人の賄い書がみられるが、当時大間野には御鷹部屋がそのまま残されていたのであろう。政府は外国高官の接待として、明治十六年、江戸川筋御猟場を設定したが、これに関しての鷹部屋調査であったとみられる。また江戸時代から明治・大正にかけての村びとの娯楽は、芸人を招いての芝居興行が一般的であった。明治三十九年の越ヶ谷警察分署長よりの演劇興行許可書がその一例である。なお明治二十七年八月、日本は清国に宣戦を布告し、日清戦争に突入、続いて明治三十七年二月、ロシアに宣戦を布告したが、大間野の中村留吉がこの戦役に出征している。

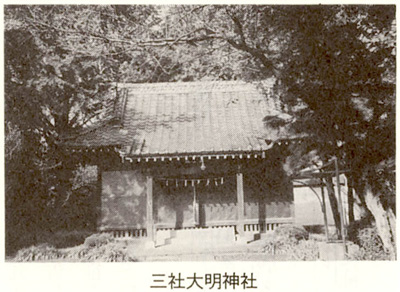

なおこの中村家文書は大正期までの史料であるが、うち明治十八年より大正十一年までの結納目録や明治二十九年より三十九年に至る大間野三社大神社新築関係書は別項で掲げた。ちなみにこの三社神とは、江戸時代よりの大間野村の鎮守久伊豆神社と、村民の信仰を集めていた稲荷社・弁天社三社を合祀して、新たに神殿を造営したものである。三社神の合祀を発案した大間野村の有力者中村賢之輔は、明治九年当時、越ヶ谷・増林・蒲生など二八町村の行政区第二区の副区長、明治十七年十月より十八年十二月にかけては、埼玉県議会議員を勤めている。

この中村家文書は、編年の上目録として掲げたが、このほか、絵図・地図類、絵葉書、写真画報、雑書、書籍の項を設け、これら資料も編年して掲げた。

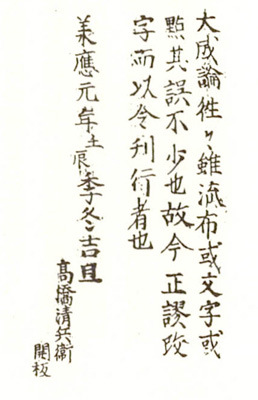

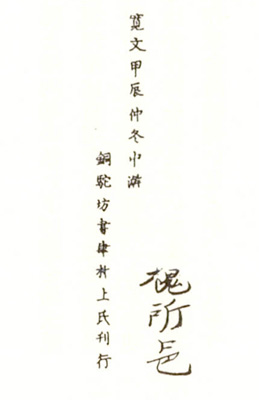

写真画報のほとんどは、日清戦争、日露戦争、日中戦争、太平洋戦争関係国威発揚の画報で占められている。書籍では一般的なものは雑書としたが、珍しい古書などは書籍として編年の上配列した。その初見は奥付が寛永二十年(一六四三)の『唐大宗伝』、次いで承応元年(一六五二)の『南北経験医方大成』、万治三年(一六六〇)の幕府慣例『行事次第』がみられるが、ことに寛文四年(一六六四)の西行などの伝記書『扶桑隠逸伝』の奥書には、自筆による〝槐所邑〟との傍書が付されている。この〝槐所邑〟とは明らかに槐戸新田村のことである。つまり槐戸新田の郷手代中村氏が、郷手代としての知識や見識を深めるため、これら古書籍を買い求めて読破していたに違いない。この『抹桑隠逸伝』には西行旅姿や兼好法師の書斎図などが描かれている。その他主な和綴の古書籍では、元禄五年刊『通俗三国志』全巻五〇冊、元禄八年刊の『漢楚軍談記』全巻一五冊、明和五年(一七六八)刊の『春秋左氏伝評林』全巻一五冊、年代不明ながら、頼山陽評による『唐宗八家文読本』全巻一三冊、明治二年刊無疵のまま新本同様の『増訂史記評林』全巻五〇冊の大冊などもみられる。ことに絵画を中心として掲げた総目録の巻を含め全一四巻からなる唐時代(六一八~九〇七)の絵本を享保四年(一七一九)に模写したという『唐土訓蒙図』は興味あるものである。この目録によると天文・地理・ 宮室・人物(一)・人物(二)・人事器用(一)・器用(二)・器用(三)・衣服儀制・草木(一)・草木(二)・禽獣・魚介・虫の一四項目からなっている。ちなみに中国の唐時代は、西暦の六一八年に興って全国を制覇、およそ九〇七年まで続いた一大帝国である。日本の文化や教育・宗教それにさまざまな技術の多くは唐の国より渡来のものといわれる。この絵本は唐時代の民俗・風習・鳥獣・草木・人物などの一端をうかがわせる資料ともいえる。

また明治以降の和綴本では、先記の明治二年刊による『増訂史記評林』全五〇冊のほか、明治四年刊による福沢諭吉訳の『世界国尽』や、同じく福沢諭吉著明治十年刊の『民間経済録』などの啓蒙書、あるいは『文書軌範』などの文集本がみられる。ことに明治十七年の内務省地理局刊による『新編武蔵風土記稿』全巻八〇冊の和綴本が、無疵で汚れのない形で残されている。なお昭和の戦時中になると『短艇教範』『体操教範』などの軍事用の小冊子が主な書籍となって残されていた。

また地図の部では天保十四年(一八四三)の大間野村の切絵図や昭和期の中村家平面図などがみられるが、とくに昭和五十四年二月に模写した出羽土地改良区旧地形第一工区と第二工区1/3000地図と、五十四年三月に土地改良を終了したときの出羽土地改良公図1/2000地図三〇図の編冊が残されていた。これにより出羽地区新旧の詳細な地形が対比される。この土地改良とは昭和二十九年に法制化された、いわば換地を含めた区画整理である。すなわち従前の水利組合や耕地整理組合に代わり、農業経営の合理化をはかったもので、官吏の監督を受けず、組合独自の自主的運営によって農地の灌漑・排水・農道などの整備を行なう公共事業である。

| 番号 | 年代 | 表題 | 差出人 | 受取人 | 形状 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 建暦2年正月 | 一紙起請文江戸期写 | 光明寺念誉 | 折紙 | |

| 2 | 貞享元年 | 水帳下渡願(下欠) | 3新田彦右衛門 | 状 | |

| 3 | 元禄10年2月 | 大間野村検地水帳壱番 | 大河内勘兵衛 | 村役人 | 竪 |

| 4 | 元禄10年12月 | 大間野村検地水帳弐番大河内勘兵衛死去 | 内藤半左衛門 | 村役人 | 竪 |

| 5 | 享保14年5月 | 郷手代中村四郎兵衛遠島に付 | 大間野四郎左衛門 | 状 | |

| 6 | 享保18年3月 | 新田検地帳 | 伊奈半左衛門 | 大間野村 | 綴 |

| 7 | 寛延13年12月 | 相譲り申田地之事 | 四郎左衛門 | おさい | 状 |

| 8 | 宝暦6年 | 当子年小作証文帳 | 四郎左衛門 | 竪 | |

| 9 | 宝暦7年 | 小作証文帳 | 四郎左衛門 | 竪 | |

| 10 | 宝暦8年 | 小作証文帳 | 四郎左衛門 | 竪 | |

| 11 | 宝暦12年 | 田畑小作入附帳 | 四郎左衛門 | 竪 | |

| 12 | 宝暦14年 | 田畑小作入附帳 | 四郎左衛門 | 竪 | |

| 13 | 明和8年 | 田畑小作証文帳 | 又兵衛外 | 四郎左衛門 | 竪 |

| 14 | 明和8年 | 娘おはつ持参田畑一札 | 四郎左衛門 | 長右新田四郎左衛門 | 状 |

| 15 | 明和9年 | 田畑小作入附帳 | 四郎左衛門 | 竪 | |

| 16 | 安永元年 | 田畑譲状 | 四郎左衛門 | おぬい | 状 |

| 17 | 安永2年 | 身代諸賄口上書 | 四郎左衛門 | 地守熊五郎 | 状 |

| 18 | 安永3年 | 田畑熊五郎分小作入附帳 | 四郎左衛門 | 竪 | |

| 19 | 安永3年 | 田畑小作入附帳 | 四郎左衛門 | 竪 | |

| 20 | 安永4年 | 田畑小作入附帳 | 四郎左衛門 | 竪 | |

| 21 | 安永6年 | 田畑小作入附証文帳 | 四郎左衛門 | 竪 | |

| 22 | 安永7年8月 | 相譲申田地之事田畑屋敷7町5反余 | 四郎左衛門 | おぬい | 状 |

| 23 | 安永7年12月 | 相譲申田地之事田畑屋敷19町3反6畝余歩 | 四郎左衛門 | 本家おかね | 状 |

| 24 | 安永7年12月 | 相譲申田地之事7反余歩 | 四郎左衛門 | おこと | 状 |

| 25 | 安永7年12月 | 相譲申田地之事田畑屋敷9町8反3畝余歩 | 四郎左衛門 | 清七 | 状 |

| 26 | 安永8年 | 田畑小作入附証文帳 | 四郎左衛門 | 竪 | |

| 27 | 天明2年 | 請負申田畑小作証文 | 佐右衛門 | 四郎左衛門 | 状 |

| 28 | 天明7年 | 田畑小作入附帳 | 四郎兵衛 | 竪 | |

| 29 | 天明8年 | 田畑小作入附帳 | 四郎兵衛 | 竪 | |

| 30 | 寛政4年 | 田畑小作入附帳 | 四郎兵衛 | 竪 | |

| 31 | 寛政9年 | 入置申小作証文之事 | 孫五郎外 | 四郎兵衛 | 竪 |

| 32 | 寛政9年 | 田畑預り証 | 清友新田 八右衛門 | 四郎兵衛 | 状 |

| 33 | 文化4年 | 不法酒商詫書(後欠) | 状 | ||

| 34 | 文化5年 | 請負申地守小作証文 | 長右新田 杢右衛門 | 大間野 元左衛門 | 状 |

| 35 | 文化8年 | 借用申金子之事 | 中村亀之助 | 清右衛門 | 状 |

| 36 | 文化8年外 | 貸金受取手形 | 清右衛門外 | 中村亀之助外 | 状3 |

| 37 | 文化8年 | 田畑小作入附帳 | 中村亀之助 | 竪 | |

| 38 | 文化9年 | 相定申奉公人請状之事 | 源兵衛 | 四郎兵衛 | 状 |

| 39 | 文化9年 | 借用申金子之事 | 各村各人 | 四郎兵衛 | 状6 |

| 40 | 文化9年 | 伝馬勤替一札 | 地借幸七 | 四郎兵衛 | 状 |

| 41 | 文化11年 | 田畑小作入附帳 | 四郎兵衛 | 竪 | |

| 42 | 文化11年 | 鷹匠賄米代金受取書 | 大間野村役人 | 会田平左衛門 | 状 |

| 43 | 文化12年 | 伝馬勤替引請一札 | 源助 | 四郎左衛門 | 状 |

| 44 | 文化13年 | 田畑小作入附帳 | 四郎兵衛 | 竪 | |

| 45 | 文政2年 | 〆粕・干鰯通帳 | 高木源七郎 | 亀治郎 | 小帳 |

| 46 | 文政2年4月 | 土橋普請金受取書 | 四郎兵衛 | 大原四郎右衛門役所 | 状 |

| 47 | 文政3年 | 家族引取一札 | 林蔵 | 四郎兵衛 | 状 |

| 48 | 文政7年 | 田畑小作入附帳 | 四郎兵衛 | 竪 | |

| 49 | 文政7年 | 破免検見引方議定 | 大間野村役人 | 惣百姓 | 状 |

| 50 | 文政8年8月 | 家督出入訴書 | 越ヶ谷宿正作 | 伊奈友之助役所 | 状 |

| 51 | 文政8年12月 | 大沼鳥溜所定杭立置請書 | 鷹場村役人 | 会田平左衛門 | 状 |

| 52 | 文政9年4月 | 家督相続訴訟済口証文 | 五郎左衛門外 | 伊奈友之助役所 | 状 |

| 53 | 文政9年5月 | 綾瀬川藻苅出入訴書 | 戸塚村役人 | 代官役所 | 状 |

| 54 | 文政9年9月 | 不法建家吟味願 | 五郎左衛門 | 会田兵右衛門 | 状 |

| 55 | 文政10年 | 田畑小作入附帳 | 四郎兵衛 | 竪 | |

| 56 | 文政10年 | 米代金受取書 | 亀次郎 | 状綴 | |

| 57 | 文政10年 | 村入用滞納詫書 | 三次郎外 | 大間野村役人 | 状 |

| 58 | 文政10年 | 〆粕代金受取書 | 舎人町吉兵衛外 | 大間野村 | 状 |

| 59 | 文政11年 | 伝馬入用銭受取書 | 勇蔵外 | 大間野村役人 | 状 |

| 60 | 文政11年 | 伝馬勘定覚書 | 大間野村 | 状綴 | |

| 61 | 文政11年 | 〆粕代金受取書 | 舎人町吉蔵外 | 四郎兵衛 | 綴 |

| 62 | 文政11年 | 貸金受取証 | 四郎兵衛 | 清七郎外 | 状5 |

| 63 | 天保2年 | 作徳金受取証 | 五郎左衛門外 | 惣七外 | 状綴 |

| 64 | 天保2年 | 〆粕送状 | 舎人町吉蔵 | 四郎兵衛 | 綴 |

| 65 | 天保4年 | 欠落人届延引詫書 | 浅草清兵衛 | 奉行所 | 状 |

| 66 | 天保5年 | 欠落人家族引取一札 | 神田喜三郎 | 大間野要蔵 | 状 |

| 67 | 天保5年 | 田畑小作入附帳 | 四郎兵衛 | 竪 | |

| 68 | 天保5年 | 貸金受取覚書 | 冨田恵蔵外 | 四郎兵衛 | 状綴 |

| 69 | 天保8年 | 越ヶ谷大沢境板橋普請仕様帳 | 伊奈半左衛門 | 勘定所 | 竪 |

| 70 | 天保9年5月 | 村差出明細帳 | 大間野村 | 和田重蔵外 | 竪 |

| 71 | 天保9年3月 | 元禄10年検地帳壱番改帳 | 大間野村 | 竪 | |

| 72 | 天保9年3月 | 元禄10年検地帳弐番改帳 | 大間野村 | 竪 | |

| 73 | 天保9年 | 御条月五人組帳前書とも | 中村四郎兵衛 | 伊奈半左衛門役所 | 竪 |

| 73 | 天保10年11月 | 河岸問屋冥加永上納尋書 | 大間野村 | 蒲生藤助 | 状 |

| 74 | 天保10年 | 諸買物覚書 | 油屋要作外 | 四郎兵衛 | 状綴 |

| 75 | 天保11年正月 | 綾瀬川鳥溜所浚滞自普請願 | 藤兵衛新田外 | 会田平左衛門 | 状 |

| 76 | 天保11年 | 六字名号所謂写 | 四郎兵衛 | 小帳 | |

| 77 | 天保12年正月 | 寿橋普請目論見帳 | 伊奈半左衛門 | 勘定所 | 竪 |

| 78 | 天保12年 | 寿橋普請組合村高書上 | 御料私領14ヶ村 | 綴 | |

| 79 | 天保14年 | 綾瀬川流作場検地免除願 | 大間野村 | 会田栄次郎 | 状 |

| 80 | 天保15年 | 御伝馬出銭滞詫書 | 越巻平左衛門外 | 四郎兵衛 | 状 |

| 81 | 天保15年 | 天保武鑑 | 須原屋茂兵衛条刊 | 小帳 | |

| 82 | 弘化2年 | 作徳米滞取計願 | 五郎左衛門 | 大間野村役人 | 状 |

| 83 | 弘化3年 | 金子借用証文 | 小林村新内 | 大間野平蔵 | 状 |

| 84 | 弘化4年 | 綾瀬川凌切上普請及家作願 | 紀州鷹場村 | 会田栄次郎 | 状3 |

| 85 | 嘉永元年12月 | 鳥溜所定杭建方見分入用割合帳 | 大間野村 | 長帳 | |

| 86 | 弘化・嘉永 | 越ヶ谷宿助郷助成金積立利息割賦帳 | 登戸村外16ヶ村 | 竪3 | |

| 87 | 嘉永年間 | 五人組書上帳(前書なし) | 大間野村 | 斉藤嘉兵衛役所外 | 竪4 |

| 88 | 安政元年 | 金子預証 | 角五郎 | 四郎兵衛 | 状 |

| 89 | 安政2年3月 | 鎖国破綻風刺チョボクレ節写 | 綴 | ||

| 90 | 安政4年 | 乱暴狼藉吟味願 | 川島村源四郎 | 斉藤嘉兵衛役所 | 綴 |

| 91 | 安政5年 | 護身法他御詠歌等 | 法印円浄外 | 状5 | |

| 92 | 安政7年2月 | 養女貰受一札 | 京橋高田屋万蔵 | 大間野三左衛門 | 状 |

| 93 | 安政7年3月 | 桜田門外の変記事写 | 綴 | ||

| 94 | 安政年間 | 五人組書上帳 | 大間野村 | 竹塩三右衛門役所外 | 竪5 |

| 95 | 万延元年 | 斬奸趣意書写(桜田門外の変) | 三島三郎 | 竪 | |

| 96 | 天保9年~ | 年貢米受取証 | 河岸場藤助 | 大間野村 | 状6 |

| 97 | 万延元年 | 錦塘雅号授与 | 龍塘 | 中村四郎兵衛 | 状 |

| 98 | 万延元年11月 | 外人殺傷幕府通達写 | 鳥居越前守外 | 綴 | |

| 99 | 万延3年3月 | 井伊直弼暗殺水戸浪士懐中書写 | 綴 | ||

| 100 | 文久2年 | 安藤信正坂下門外の変記事写 | 綴 | ||

| 101 | 文久2年 | 井戸に身投一件風聞書写 | 綴 | ||

| 102 | 文久2年 | 玉渕拙篆朱印 | 錦塘釣人 | 状2 | |

| 103 | 文久~慶応 | 五人組書上帳 | 大間野村 | 佐々井半十郎役所外 | 竪6 |

| 104 | 元治元年 | 御嶽開山由緒伝記写 | 木食一心 | 状 | |

| 105 | 元治元年8月 | 長州征伐触書写 | 牧野備前守 | 竪 | |

| 106 | 元治元年9月 | 天狗党追討軍通行加助御通達書写 | 幕府老中 | 金杉村外村々 | 状 |

| 107 | 慶応元年 | 龍圦普請諸入用控帳 | 大間野村外6ヶ村組合 | 長帳3 | |

| 108 | 慶応2年6月 | 囚人3名預り一札 | 大間野村 | 火盗改佐藤助八郎 | 状 |

| 109 | 慶応4年正月 | 徳川征討軍通達写 | 成瀬隼人正 | 綴 | |

| 110 | 慶応4年5月 | 高札及市中触書写 | 徳川征討軍 | 綴 | |

| 111 | 江戸期申7月 | 家作代金受取書 | 馬込村弥兵衛 | 四郎兵衛 | 状 |

| 112 | 江戸期酉年 | 御年貢皆済目録 | 大間野村 | 状 | |

| 113 | 江戸期戌年 | 年貢米納仮免状 | 大間野新田 | 北条雄之助役所 | 状6 |

| 114 | 安永元年 | 譲渡申田地之事(後欠) | 四郎左衛門 | おぬい | 状 |

| 115 | 江戸期 | 御伝馬入用調 | 四丁野村外 | 長綴 | |

| 116 | 江戸期 | 〆粕・豆粕・飴粕取引書 | 紙屋清右衛門外 | 中村四郎兵衛 | 状6 |

| 117 | 江戸期 | 預り地受取書 | 清右新田八右衛門 | 四郎兵衛 | 状 |

| 118 | 江戸期 | 酒代金受取書 | 奈良屋新八 | 四郎兵衛 | 状3 |

| 119 | 江戸期 | 米真木取引覚 | 紙屋清右衛門外 | 四郎兵衛 | 状8 |

| 120 | 江戸期 | 四ッ手網発見取調窺 | 四郎兵衛 | 会田栄次郎 | 状 |

| 121 | 江戸期 | 樽物・干鰯等送り状 | 草加河岸外 | 四郎兵衛 | 状7 |

| 122 | 江戸期 | 諸勘定覚書 | のしや幸次郎外 | 四郎兵衛 | 綴 |

| 123 | 江戸期 | 末田村圦樋普請金渡書 | 15ヶ村組合 | 状 | |

| 124 | 江戸期 | 家財道具書立 | 状 | ||

| 125 | 江戸期 | 材木板等代金覚 | 中島屋喜兵次 | 四郎兵衛 | 状 |

| 126 | 江戸期 | 普請役泊賄諸雑用買物受取書等 | 四郎兵衛 | 状12 | |

| 127 | 江戸期 | 材木・板等代金覚書 | 中島屋喜平次 | 四郎兵衛 | 状2 |

| 128 | 江戸期 | 普請材料仕入覚書 | 四郎兵衛 | 状 | |

| 129 | 江戸期 | 人別送状と受取状 | 未整理別箱 | 状180 | |

| 130 | 江戸期 | 書簡 | 雨宮弥太夫外 | 四郎兵衛外 | 状16 |

| 131 | 江戸期 | 下書・断簡 | 庄右衛門外 | 状9 | |

| 132 | 江戸期 | 習字手本書 | 中村 | 竪 | |

| 133 | 明治2年3月 | 越ヶ谷宿附属助郷村高調書3万722石余 | 大間野中村 | 駅逓役所 | 小帳 |

| 134 | 明治2年 | 小菅県印鑑印影 | 地方聴訟方 | 状 | |

| 135 | 明治3年 | 恵照大姉一周忌控帳 | 中村四郎兵衛 | 長帳 | |

| 136 | 明治4年 | 中村いと葬式香典控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 137 | 明治5年 | 川々堤防等官費民費取調帳 | 中村貞次郎 | 埼玉県役所 | 竪 |

| 138 | 明治7年3月 | 第2区寺院境内地払下願 | 大沢・間久里等 | 白根多助 | 竪 |

| 139 | 明治7年3月 | 第2区寺院境内地払下願 | 瓦曽根、四丁野等 | 白根多助 | 竪 |

| 140 | 明治8年 | 小遣帳 | 中村賢之輔 | 小帳 | |

| 141 | 明治8・9年 | 月棒記小遣控 | 中村賢之輔 | 小帳 | |

| 142 | 明治9年 | 田畑小作証文 | 飯塚市太郎外 | 中村賢之輔 | 状8 |

| 143 | 明治10年 | 萱講代金取立帳 | 大間野村 | 光福寺等 | 長帳 |

| 144 | 明治10年 | 報恩社金受払精算表 | 第二区正副区長 | 大版 | |

| 145 | 明治12年 | 地価割等領収証拠書書上 | 大間野戸長役場 | 大審院 | 綴 |

| 146 | 明治12年 | 大間野村地番所持者書立 | 中村賢之輔外 | 小帳 | |

| 147 | 明治12年 | 大間野川東一号土地台帳 明治12年 | 中村賢之輔 | 竪 | |

| 148 | 明治12年 | 大間野川東二号土地台帳 | 中村賢之輔 | 竪 | |

| 149 | 明治12年 | 大間野川西一号土地台帳 | 中村賢之輔 | 竪 | |

| 150 | 明治12年 | 大間野川西二号土地台帳 | 中村賢之輔 | 竪 | |

| 151 | 明治12年 | 大間野川西三号土地台帳 | 中村賢之輔 | 竪 | |

| 152 | 明治12年 | 中村家小作者反畝歩書立 | 小曽川藤井吉郎外 | 長帳4 | |

| 153 | 明治13年5月 | 大沼新開地地券不正書上上告書 | 大間野村45名 | 大審院 | 竪 |

| 154 | 明治13年5月 | 原裁判所上呈訴状写 | 大間野村45名 | 大審院 | 綴 |

| 155 | 明治13年 | 小作米金不納取調書 | 中村賢之輔 | 長帳 | |

| 156 | 明治14年6月 | 地券名違訴訟証拠書類写 | 中村三五郎外 | 浦和裁判所 | 竪 |

| 157 | 明治14年6月 | 地券名違訴訟訴答書 | 中村賢之輔 | 熊谷裁判所 | 竪 |

| 158 | 明治14年 | 松寿院一周忌買物控帳 | 中村 | 長帳 | |

| 159 | 明治15年 | 共有地不正杭打訴訟証拠書類 | 植竹久太郎外 | 東京控訴院 | 竪 |

| 160 | 明治16年 | 地租改正小作米金滞納伺 | 中村賢之輔 | 吉田清英 | 綴2 |

| 161 | 明治16年 | 小作米滞納高書立 | 中村賢之輔 | 長綴 | |

| 162 | 明治16年 | 小作出入小作証文写 | 中村賢之輔 | 駒崎栄吉外 | 状2 |

| 163 | 明治16年 | 育幼学校学務委員増員伺 | 井出庸造外 | 吉田清英 | 綴2 |

| 164 | 明治17年 | 小作金納契約証 | 中村賢之輔外 | 小作者45名 | 綴 |

| 165 | 明治17年 | 鎮守寄付金割戻帳 | 世話人 | 氏子一同 | 長帳 |

| 166 | 明治17年 | 小作米金増額延期証 | 中村賢之輔 | 植竹久太郎外 | 状 |

| 167 | 明治18年 | 小作出入権限委任状 | 中村賢之輔 | 井上民蔵 | 状 |

| 168 | 明治18年 | 小作米滞年賦納入契約証 | 町田多吉外 | 中村賢之輔 | 状2 |

| 169 | 明治18年 | 小作不納分3ヶ年賦取立帳 | 中村賢之輔 | 長帳 | |

| 170 | 明治18年 | 小作米金不納勧解帳 | 中村賢之輔 | 長帳 | |

| 171 | 明治18年 | 小作米金催促勧解帳 | 中村賢之輔 | 竪 | |

| 172 | 明治18年 | 小作出入済口証 | 小林市平外 | 中村賢之輔 | 状7 |

| 173 | 明治19年11月 | 御鷹部屋出張役人賄書 | 中村賢之輔 | 綴2 | |

| 174 | 明治19年 | 借用金之証 | 町田太吉 | 中村賢之輔 | 状 |

| 175 | 明治19年外 | 書簡 | 小沢幸太郎外 | 中村賢之輔 | 状5 |

| 176 | 明治20年 | 殴打傷受告訴状 | 中村銀二郎 | 越ヶ谷警察分署 | 綴 |

| 177 | 明治20年 | 頼母子講不正延会告訴状 | 中村賢之輔外 | 綴 | |

| 178 | 明治20年 | 積金講会主不正訴追状 | 中村賢之輔外 | 東京始審裁判所 | 綴 |

| 179 | 明治20年 | 貸金返納滞告訴状 | 小川正直 | 浦和始審裁判所 | 綴 |

| 180 | 明治21年 | 頼母子講不正告訴状 | 望月半兵衛外 | 田町警察署 | 綴 |

| 181 | 明治21年 | 山岡鉄太郎外履歴書写 | 中村賢之輔 | 綴 | |

| 182 | 明治21年 | 登記印紙規則外写 | 黒田清隆外 | 綴 | |

| 183 | 明治22年 | 金子不正借用告訴状 | 中村賢之輔 | 越ヶ谷警察分署 | 状 |

| 184 | 明治23年 | 所得金高届書 | 中村賢之輔 | 状 | |

| 185 | 明治27年 | 小作反別詳細表 | 中村賢之輔 | 綴 | |

| 186 | 明治27年 | 浦和道修繕費書上 | 大間野村 | 綴 | |

| 187 | 明治29年 | 土地賃借証雛形 | 中村賢之輔 | 状 | |

| 188 | 明治30年 | 宮参入費等控帳 | 六代目 中村賢之輔 | 長帳 | |

| 189 | 明治31年 | 材木通帳 | 佃屋伊右衛門 | 中村賢之輔 | 小帳 |

| 190 | 明治32年4月 | 相州大山参詣餞別控帳 | 中村留吉 | 長帳 | |

| 191 | 明治37年2月~ | 日露戦役慰問金徴収帳 | 中村貞次郎 | 長帳2 | |

| 192 | 明治37年 | 中村留吉出征餞別帳 | 中村 | 長帳 | |

| 193 | 明治39年4月 | 演劇興行許可書 | 越ヶ谷警察分署 | 中村貞次郎 | 綴 |

| 194 | 明治期 | 新井輝子嫁入諸事控 | 中村留吉外 | 長帳 | |

| 195 | 明治期 | 書簡 | 池田屋吉兵衛 | 中村賢之輔 | 状8 |

| 196 | 大正3年 | 妙心大姉取越七周忌出費控 | 七代目中村貞次郎 | 長帳 | |

| 197 | 大正3年 | 諸職人届帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 198 | 大正3年9月 | 女部家普請職人雇及買物帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 199 | 大正3年10月 | 女部家普請見舞控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 200 | 大正5年 | 中村四郎兵衛病気見舞控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 201 | 大正6年 | 照光院一周忌諸費控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 202 | 大正7年 | 小作米納明細帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 203 | 大正8年 | 万日記控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 204 | 大正9年 | 万日記控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 205 | 大正10年 | 万日記控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 206 | 大正10年 | 奉公人日雇控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 207 | 大正10年 | 飯米搗立帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 208 | 大正11年 | 炭代金控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 209 | 大正11年 | 万日記控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 210 | 大正12年9月 | 関東震災修繕経費控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 211 | 大正15年 | 買物等出金控帳 | 中村貞次郎 | 長帳 | |

| 212 | 大正15年 | 越石小作入附元帳越石5町1反9畝歩 | 中村貞次郎 | 竪 |

| 番号 | 年代 | 表題 | 差出人 | 受取人 | 形状 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 明治18年 | 結納目録 | 飯塚松次郎 | 中村松太郎 | 状 |

| 2 | 明治38年 | 帝国義勇艦隊建設協賛委員状 | 木下周一 | 中村貞次郎 | 状 |

| 3 | 明治41年 | 稲作優秀賞状 | 南埼農会長 | 中村貞次郎 | 状 |

| 4 | 明治41年 | 水稲優秀賞状 | 出羽村農会 | 中村貞次郎 | 状 |

| 5 | 明治41年 | 苗代優秀賞状 | 出羽村農会 | 中村貞次郎 | 状 |

| 6 | 大正3年 | 結納目録 | 中村貞次郎 | 岡村俊太郎 | 状 |

| 7 | 大正5年 | 結納目録 | 中村貞次郎 | 平岡賢三郎 | 状 |

| 8 | 大正7年 | 結納目録 | 斉藤宗三郎 | 中村貞次郎 | 状 |

| 9 | 江戸期 | 短冊 | 連月外 | 状5 | |

| 10 | 江戸期 | 熨斗紙と末広 | 状13 | ||

| 11 | 大正8年 | 結納目録 | 斉藤宗三郎 | 中村貞次郎 | 状 |

| 12 | 大正11年 | 結納目録 | 中村儀助 | 中村貞次郎 | 状 |

| 13 | 大正11年 | 持参金等寿目録 | 中村儀助 | 中村貞次郎 | 状 |

| 番号 | 年代 | 表題 | 差出人 | 受取人 | 形状 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 明治29年9月 | 三社大神拝殿新築寄付金名簿 | 氏子世話人 | 竪 | |

| 2 | 明治29年9月 | 三社拝殿建設相談会集合案内 | 中村賢之助 | 状3 | |

| 3 | 明治29年10月~ | 資金調達計画書 | 三社世話人 | 長帳 | |

| 4 | 明治30年12月 | 拝殿建設木材引取員数簿 | 氏子世話人 | 長帳 | |

| 5 | 明治30年 | 三社氏子人名帳 | 三社世話人 | 長帳 | |

| 6 | 明治30年 | 社殿土盛及諸買物日記 | 氏子世話人 | 長帳 | |

| 7 | 明治31年5月 | 社殿建設諸取人雇日記帳 | 氏子世話人 | 大工万平外 | 長帳 |

| 8 | 明治31年6月 | 三社神殿造営着工日記 | 三社世話人 | 長帳 | |

| 9 | 明治32年9月 | 社殿建設施工及手伝人足控帳 | 氏子世話人 | 長帳 | |

| 10 | 明治32年10月 | 社殿建設第2回寄付人簿 | 氏子世話人 | 竪 | |

| 11 | 明治32年 | 本殿建設出費書上控 | 立会中村賢之助外 | 長帳 | |

| 12 | 明治33年9月 | 本殿落成式出費寄付者名簿 | 中村悦蔵外 | 世話人一同 | 竪 |

| 13 | 明治35年9月 | 三社上棟式諸費控 | 三社宮世話人 | 長帳 | |

| 14 | 明治33年~ | 寄付金受領証及職人祝儀控 | 中村賢之助外 | 状8 | |

| 15 | 明治35年10月 | 三社宮上棟式費領収書綴 | 関根市太郎 | 三社宮世話人中 | 綴 |

| 16 | 明治35年10月 | 三社宮建設寄付者連名簿 | 氏子世話人 | 長帳 | |

| 17 | 明治39年 | 境内整備費領収書 樹木・苗木等 | 中村貞次郎 | 状綴 |

| 番号 | 年代 | 表題 | 差出人 | 受取人 | 形状 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 天保14年8月 | 大間野村切絵図 | 中村四郎兵衛外 | 支配役所 | 4図 |

| 2 | 江戸期 | 大間野村切絵図 | 村役人 | 7図 | |

| 3 | 明治32年 | 近衛歩兵第一旅団兵舎全景図 | 神戸国太郎 | 大版 | |

| 4 | 明治37年 | 日露形勢遼東半島軍用地図 | 毎日新聞社 | 大版 | |

| 5 | 明治37年 | 日露戦闘地図 | 毎日新聞社 | 大版 | |

| 6 | 昭和期 | 中村家平面詳細図 | 中村氏 | 状2 | |

| 7 | 昭和54年2月 | 出羽土地改良区旧地形第一工区1/3000図 | 土地改良区 | 中村亥之助 | 大版 |

| 8 | 昭和54年2月 | 出羽土地改良区旧地形第二工区1/3000図 | 土地改良区 | 中村亥之助 | 大版 |

| 9 | 昭和54年3月 | 出羽土地改良公図集成1/2000図 | 土地改良区 | 中村亥之助 | 30図 |

| 番号 | 年代 | 表題 | 数 |

|---|---|---|---|

| 1 | 大正~昭和初期 | 世界探検家菅野力夫写真絵葉書 | 23枚 |

| 2 | 大正末期 | 東宮渡英実況絵葉書 | 16枚 |

| 3 | 昭和期 | レオナルドダヴィンチ展絵葉書 | 7枚 |

| 4 | 昭和期 | 近衛師団秋季演習絵葉書 | 3枚 |

| 5 | 昭和12年 | 日中戦争愛国婦人会絵葉書 | 9枚 |

| 6 | 昭和12年 | 日中戦争スケッチ画絵葉書 | 9枚 |

| 7 | 昭和17年 | 大東亜戦絵葉書 | 10枚 |

| 8 | 伊豆相模屋旅館絵葉書 | 3枚 |

| 番号 | 年代 | 表題 | 出版社 | 形状 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 明治28年 | 日清戦争実記画報 | 大洋社刊 | 1冊 | |

| 2 | 明治38年 | 画報ジャパン | 帝国地方史編さん所刊 | 大1冊 | 重要 |

| 3 | 明治38年3月 | 日露戦争画報 | 博文館刊 | 大冊 | |

| 4 | 明治38年9月 | 日露戦争画報 | 博文館刊 | 大冊 | |

| 5 | 明治38年11月 | 日露戦争画報 | 博文館刊 | 大冊 | |

| 6 | 明治38年 | 奉天占領画報 | 博文館刊 | 大冊 | |

| 7 | 明治38年 | 沿海州写真帖 | 博文館刊 | 大冊 | |

| 8 | 明治39年 | 写真画報 | 博文館刊 | 大冊 | |

| 9 | 明治39年 | 日露戦争凱施画報 | 博文館刊 | 大冊 | |

| 10 | 明治39年 | 清国写真帳帖 | 博文館刊 | 大冊 | |

| 11 | 大正2年 | 乃木将軍写真帖 | 北隆館刊 | 中冊 | |

| 12 | 昭和10年 | 秋の美術展画報 | 国際情報社刊 | 大冊 | |

| 13 | 昭和13年 | 日支事変画報 | 国際情報社刊 | 大冊 | |

| 14 | 昭和14年 | 支那事変聖戦史画報 | 東洋文化協会刊 | 大冊 | |

| 15 | 昭和17年 | 大東亜戦美術展画報 | 朝日新聞社刊 | 大冊 |

| 番号 | 年代 | 表題 | 出版社 | 形状 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 寛政4年 | 四書集註字書 | 武江書肆 | 小帳 | |

| 2 | 江戸期 | 国史略人名国尽 | 錦洲写 | 小帳 | |

| 3 | 江戸期 | 大古及三皇写 | 中村 | 小帳 | |

| 4 | 江戸期 | 元明史略写 | 中村 | 小帳 | |

| 5 | 明治7年 | 省官規則全書 | 博文社 | 折紙 | |

| 6 | 明治8年 | 漢字備忘録 | 大間野中村 | 小帳 | |

| 7 | 明治8年 | 皇朝年暦表 | 中村熊次郎版 | 状 | |

| 8 | 明治10年 | 西郷隆盛伝 | 三宅虎太 | 小帳 | |

| 9 | 明治10年 | 維新名誉人物詩文 | 邨瀬之直 | 小帳4 | |

| 10 | 明治12年 | 明治維新偉人伝 | 松下氏版 | 小帳 | |

| 11 | 明治13年 | 南埼等3郡連合公立中学校費等記事 | 埼玉県 | 竪 | |

| 12 | 明治13年 | 中村貞次郎雅号授与綿洲 | 伊藤桂洲 | 折紙 | |

| 13 | 明治17年 | 埼玉県職員録 | 埼玉県報 | 小帳 | |

| 14 | 明治19年 | 埼玉県改正職員録 | 藤屋源助刊 | 小帳 | |

| 15 | 明治23年 | 貴族院議員肖像付小伝(全) | 毎日新聞社 | 大版25 | |

| 16 | 明治23年 | 衆議院議員肖像付小伝(全) | 毎日新聞社 | 大版23 | |

| 17 | 明治27年 | 戦争と仏教 | 大内青巒 | 小帳 | |

| 18 | 明治40年 | 政治家の要素等評論 | 評論社 | 竪 | |

| 19 | 明治40年 | 吾妻軍歌集 | 兵用図書社 | 小帳 | |

| 20 | 明治41年 | 選定紫雲英種子証明書 | 岐阜養本社 | 状 | |

| 21 | 明治期 | 衆議院議員選挙注意書 | 埼玉県 | 状 | |

| 22 | 明治期 | 苗代設置注意書 | 埼玉農事試験場 | 状 | |

| 23 | 明治期 | その他砂糖広告等 | 貼紙 |

| 番号 | 年代 | 表題 | 出版社 | 数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 寛永20年 | 唐大宗伝 | 1冊 | ||

| 2 | 承応元年 | 南北経験医方大成 | 宗文書堂 | 1冊 | |

| 3 | 万治3年 | 行事次第 | 荒木利兵衛刊 | 1冊 | |

| 4 | 寛文4年 | 扶桑隠逸伝 | 銅駝坊書律 | 1冊 | |

| 5 | 寛文8年 | 庭訓往来抄上中下 | 3冊 | ||

| 6 | 寛文9年 | 漢字引 | 中村五兵衛刊 | 1冊 | |

| 7 | 元禄5年 | 通俗三国志全 | 吉田三郎兵衛刊 | 50冊 | |

| 8 | 元禄8年 | 漢楚軍談記全 | 栗山伊右衛門刊 | 15冊 | |

| 9 | 元禄8年 | 唐詩五言律句 | 大野木市兵衛刊 | 1冊 | |

| 10 | 宝永5年 | 光明神言壷集 | 小島勘右衛門刊 | 1冊 | |

| 11 | 正徳3年 | 古今倭歌集 | 京師書房刊 | 1冊 | |

| 12 | 享保4年 | 唐土訓蒙図全 | 大野木市兵衛刊 | 14冊 | 重要 |

| 13 | 享保10年 | 唐詩五言律句三体詩1~ | 末古堂刊 | 2冊 | |

| 14 | 延享3年 | 小道具等図鑑 | 敦賀屋九兵衛刊 | 1冊 | |

| 15 | 宝暦8年 | 公事鑑写(幕府定書) | 1冊 | ||

| 16 | 明和5年 | 春秋左氏伝評林全 | 浪華拙古堂刊 | 15冊 | |

| 17 | 天明3年 | 古文孝経 | 小林新兵衛刊 | 小2冊 | |

| 18 | 天明4年 | 礼記1 | 平安書肆刊 | 4冊 | |

| 19 | 文化元年 | 算法闕疑抄全 | 浪花書林 | 4冊 | |

| 20 | 文化4年 | 四字経 | 西宮弥兵衛刊 | 1冊 | |

| 21 | 文化12年 | 孟子 | 須原屋茂兵衛等刊 | 1冊 | |

| 22 | 天保9年 | 十八史略 | 遵古堂刊 | 1冊 | |

| 23 | 天保13年 | 算盤指南 | 西宮弥兵衛刊 | 1冊 | |

| 24 | 天保14年 | 正字玉編 | 東都書林刊 | 1冊 | |

| 25 | 弘化3年 | 早引用文章 | 三松館刊 | 1冊 | |

| 26 | 嘉永元年 | 古文真宝前集 | 書林堂刊 | 1冊 | |

| 27 | 嘉永2年 | 徐状元補注蒙求 | 万屋忠蔵等刊 | 1冊 | |

| 28 | 嘉永5年 | 新刻文選正文全 | 東都書林堂刊 | 12冊 | |

| 29 | 嘉永5年 | 中庸・春秋 | 各1冊 | ||

| 30 | 嘉永5年 | 詩経・易経各上下 | 各2冊 | ||

| 31 | 嘉永5年 | 書経天地 | 2冊 | ||

| 32 | 嘉永5年 | 孟子1~ | 東都書肆等刊 | 4冊 | |

| 33 | 嘉永5年 | 論語1~ | 4冊 | ||

| 34 | 嘉永安政新刻 | 学庸 | 各1冊 | ||

| 35 | 安政4年 | 三字経 | 山城屋佐兵衛刊 | 1冊 | |

| 36 | 安政新刻 | 論語1・2 | 小2冊 | ||

| 37 | 江戸期 | 唐宗八家文読本1~13 | 頼山陽書評 | 13冊 | |

| 38 | 江戸期 | 漢字引1~ | 14冊 | ||

| 39 | 江戸期 | 孝経1~ | 2冊 | ||

| 40 | 江戸期 | 寸蟲大尽記~ | 5冊 | ||

| 41 | 江戸期 | 古今和歌集 | 1冊 | ||

| 42 | 江戸期 | 文章軌範 | 1冊 | ||

| 43 | 江戸期 | 尉繚子伝 | 1冊 | ||

| 44 | 江戸期 | 大学章句俗解 | 1冊 | ||

| 45 | 江戸期 | 三体詩絶句書本 | 1冊 | ||

| 46 | 江戸期 | 唐賢絶句三体詩 | 1冊 | ||

| 47 | 江戸期 | 脉論写 | 中村秀勝 | 1冊 | |

| 48 | 江戸期 | 藹園談余 | 荻生徂徠著 | 1冊 | |

| 49 | 江戸期 | 源平盛衰記 | 1冊 | ||

| 50 | 明治2年 | 増訂史記評林(全) | 玉山堂刊 | 50冊 | |

| 51 | 明治4年 | 世界国尽 | 福沢諭吉著 | 1冊 | |

| 52 | 明治5年 | 十二月帖上下 | 内田晋斎 | 2冊 | |

| 53 | 明治6年 | 連語編 | 埼玉県改正局 | 1冊 | |

| 54 | 明治7年 | 農業三事 | 津田著 | 1冊 | |

| 55 | 明治8年 | 国史略1~ | 藤井孫兵衛刊 | 5冊 | |

| 56 | 明治9年 | 文章軌範1~ | 敦賀屋九兵衛 | 等刊 | 3冊 |

| 57 | 明治10年 | 民間経済録 | 福沢諭吉著 | 1冊 | |

| 58 | 明治初期 | 世界国地名尽 | 書林堂刊 | 1冊 | |

| 59 | 明治11年 | 小字普通用文 | 西野古海編 | 1冊 | |

| 60 | 明治17年 | 新編武蔵風土記稿(全) | 内務省地理局 | 刊 | 80冊 |

| 61 | 明治21年 | 囲碁初学全書 | 井上棋遊編 | 1冊 | |

| 62 | 明治24年 | 囲碁階梯 | 高崎泰策著 | 1冊 | |

| 63 | 明治28年 | 日清戦争始末記 | 水戸湖堂刊 | 1冊 | |

| 64 | 明治期 | 将棋定跡集 | 鶴仙堂刊 | 小1冊 | |

| 65 | 明治期 | 楽譜(洋字) | シカゴ市刊 | 1冊 | |

| 66 | 昭和6年 | 梱包積載教範 | 一二三館刊 | 小1冊 | |

| 67 | 昭和11年 | 艦内号令詞 | 兵用図書刊 | 小1冊 | |

| 68 | 昭和11年 | 衛生法及救急法 | 武陽堂刊 | 小1冊 | |

| 69 | 昭和11年 | 短艇教範 | 兵用図書刊 | 小1冊 | |

| 70 | 昭和11年 | つはもの軍歌集 | 武陽堂刊 | 小1冊 | |

| 71 | 昭和14年 | 馬術教範 | 川流堂外刊 | 小3冊 | |

| 72 | 昭和17年 | 海軍体操教範 | 兵用図書刊 | 小1冊 |