越ヶ谷本町三丁目の神田家史料は、神田親一氏の好意による寄贈史料である。神田家祖先の屋号は亀屋と称し、越ヶ谷町の地誌「越ヶ谷瓜の蔓」には、その祖先は徳兵衛とあるが、神田家文書によると、元禄九年(一六九六)当時は、門三郎、享保三年(一七一八)当時は船渡村(現越谷市船渡)の長助とあって詳細は不明ながら、後世越ヶ谷神田家に養子に入った人とみられ、当初の史料には越ヶ谷神田家の事歴などは見当らない。いずれにせよ越ヶ谷の神田家からは、方言学の祖とうたわれ、『諸国方言物類称呼』を著わした俳諧師越谷吾山に先妻と後妻が嫁いでいる。すなわち越ヶ谷天嶽寺の神田家墓所には、越谷吾山の供養墓石がある(市指定文化財)。これには法橋征誉吾山師竹居士、天明七年(一七八七)十二月二十一日とある。その脇に先妻である沽誉妙清信女、延享元年(一七四四)○○○○日、後妻である柔戒智光信女は明和五年(一七六八)八月二十日と刻まれている。

越谷吾山は享保二年(一七一七)越ヶ谷新町の名主会田家の生まれ。若年より学問に熱中、特に俳人佐久間柳居に師事して俳諧に精進、しばしば鎌倉の句会に出席、あるいは騎西の俳人一行を自邸に招き、八幡社境内で句会を開くなどした。明和四年(一七六七)、吾山五〇歳の頃、家身代を潰し、その後子供をともなって江戸に退転して深川霊巖島に居住、俳人として名を挙げ、文人としては高い位の法橋に任じられ、滝沢馬琴など多くの門人を集めた。つまり先妻と後妻は越ヶ谷在住のとき病死したことになる。吾山は天明七年(一七八七)七一歳で没し、深川霊巖寺に葬られたが、その墓は地震や津波など数多くの災害により散逸して不明である。

越ヶ谷久伊豆神社境内つつじ林の茂みの中には、嘉永二年(一八四九)一月、越ヶ谷伊勢太々講中によって建碑された吾山句碑がある(市指定文化財)。これには〝出(いず)る日の 旅のころもや はつかすみ〟との句が刻まれている。おそらく吾山が越ヶ谷を出るときの、不安と希望が、かすみのようにひろがったときの心情を詠んだものであろう。このほか昭和九年(一九三四)十二月、越ヶ谷天嶽寺境内に吾山一五〇年忌を記念して建碑された吾山句碑がある。これには〝ひとつるべ 水のひかるや けさの秋〟との句が刻まれている。越谷の人びとは古くから吾山を忘れず、慕い続けていたといえる。

さて屋号を亀屋と称した越ヶ谷本町神田家と、後世神田家に養子に入った船渡(越谷市)の勘左衛門一族とは、当初は別家系であったので、神田家から越谷吾山に嫁いだ先妻後妻の事柄は出てこない。越ヶ谷町の地誌で福井猷貞による「越ヶ谷瓜の蔓」によると、当主の亀屋甚内は船渡村の人で、亀屋徳兵衛方に居住、天明年間(一七八一~八九)、亀屋徳兵衛の跡を継いだとある。事実当家初期の史料には、当甚内の先祖は、享保三年(一七一八)船渡村の修験僧、相入坊より田畑を分地され、船渡村の重立百姓になったが、その子孫勘左衛門一族の一人が亀屋甚内と称し、神田家を継いだとみられる。亀屋を相続した甚内は文筆などすぐれた才能を見込まれ、越ヶ谷宿問屋場の帳付に任ぜられた。帳付とは宿役人である問屋・年寄・本陣のもとで、問屋場業務の実務にあたる者で、問屋下役と称された。この下役には帳付・人馬差・定使いがあった。人馬差は宿場に継ぎ送られた旅人や荷物を、宿人馬や助郷人馬に割り振りして継立てる役で、これをまたいちいち記帳して、人馬継立てに関しての人馬数や賃銭受授の原薄を作成するのが帳付で、この一日の集計帳を日〆帳と称した。この帳付役は越ヶ谷宿では複数で越ヶ谷町と大沢町で交代に務めることになっていた。したがって当史料には、伝馬役金清算書や、伝馬役金滞納訴訟・問屋役給料議定書などの文書が数多くみられる。伝馬役住民が問屋役所に納める役金を滞納したときは、駅長である問屋が立て替えるのが通例であったが、幕末期には、諸物価の高騰で、役金未納の住民が激増した。このため未納金を立て替えていた問屋が死去したときは、その跡役を引き受ける者はいなく、伝馬業務に差し支えることがあった。よって町内では数名の者に問屋代役を依頼することもあった。ここに掲げた慶応元年(一八六五)七月の問屋代役取扱一札がその一例であるが、この代役の一人に甚内が名をつらねていた。

また当史料が何故神田家の中にあったのか不明ながら、天保三年(一八三二)四月の「食売下女年季請状証文」が三通みられる。その一つは中山道上尾宿(埼玉県上尾市)の旅篭屋長太郎が、日光道中旅篭屋茂左衛門に宛てた請状である。これには

とみと申す女を天保三年辰年より、天保六年七月十八日まで三年四か月、道中旅篭銭を含め十三両にて貴殿に奉公人として差し置き、只今立会の上給金残らず受取り申す所実正なり、然る上は右女子に付き諸親類は申すに及ばず、外より故障申す者決して御座なく候、もし彼れ是れ申す者御座候へば、我等何れ迄も罷出で申し訳仕り埓明け、貴殿へ少しも御苦労相掛け申し間敷候、万一此の者欠落ち逃去り仕り候へば、当人相尋ね連出し申し候、若し行衛相知れ申さず候へば、人代りなりとも給金なりとも、貴殿思召し候次第仕るべき事

などと書き立てられている。この食売女とは、飯盛女とも称され、宿泊人に特殊な接待をさせられる女性で、この食売女を差し置いた旅篭を食売旅篭、あるいは飯盛旅篭と称し、一般の旅篭屋と区別されていた。この食売女は金銭で身売りさせられた女性で、旅篭屋から旅篭屋へ次々と売り渡され、そのつど借金が嵩み、身請けされない限り、下の病等で死亡、無縁仏として葬られる哀れな女たちであった。食売旅篭の数や、食売女の人数はきびしく制限されていたが、越ヶ谷宿大沢町の食売旅篭は、日光道中千住宿に次ぐもので、なかには食売女過人数差し置きで、しばしば奉行所の手入れを受けていた。いずれにせよ大沢町は日光道中の花街として著名な街であった。

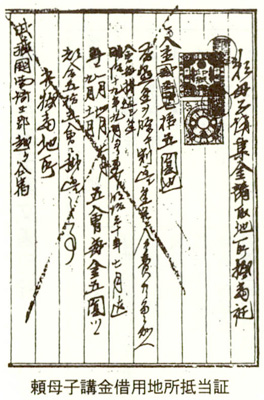

なお甚内は問屋場帳付を務めるかたわら、蓄積した元手金を質地として諸方に貸し付け、質流れなどで町方の地所や屋敷を取得、その地を質に入れた質地主に地守りとして貸し与えたり(地借証文)、屋敷を貸し与えたり(店借証文)していた。このうち越ヶ谷本町の鎮守、兼、市神神明社の宮司である、吉田神道の神主須藤摂津は、例年日光山参詣の例幣勅使を自宅に招き饗応の上、多額の献上品を上納するなどしたため、勝手不如意となり、天保九年には甚内より地所を抵当に多額な金子を借り受けていた。この地借証文によると

我等只今迄所持罷有候表(間口)五間半、長さ二十一間の地所、此度貴殿方へ質物に相渡し、只今金拾両慥に請取申候所相違御座なく候、然る所貴殿御厚志を以て、我等年来罷在り候地所故、生涯の間右地守役致すべき由、もっともに奉り候、

などとある。つまり摂津の地所は甚内の所持地になったが、地守り役として差し引き年に一両一分を与える。ただし年貢諸役や町入用費はこの地代金のうちをもって済ませる、というものであった。地借とは地所を、店借とは家を借りることで、一人前の百姓身分ではなく、町政に参加できない一段低い身分とされていた。

なお江戸期から明治中期頃までは、銀行などの金融機関がなかったので、必要な金子を土地や家屋を担保にして相互に賃借したり、あるいは頼母子講や無尽講といった、定められた回数を積み立てる金融組織に加入し、その会合ごとに集められた講金を落札して取得するという方法があった。当史料にも、講金受取証や、講金預り証などがみられる。うち嘉永六年(一八五三)、元旦が無尽講の世話人甚内宛に、講金を借用したという証文があるが、元旦とは越ヶ谷本町の医師、岩松元旦のことである。元旦は義侠心に富んだ医師で貧者からは治療代を受けとらず、貧富のわけへだてなく各地の病人を治療して歩き、人びとから尊敬されていた。さらに家族から見放された放蕩者や無頼の徒を数日自宅に引き取り、意見を加えて改心させた上、親元に返したりしていた。安政三年(一八五六)元旦の家で元旦に説教されていた者のうち、関東取締役人に追われていた罪人がいて、取締役人に罪人ともども元旦も逮捕された。越ヶ谷町はじめ近隣村々は、名主連署のもとに釈放嘆願書を提出したが、元旦は翌四年獄死した。ちなみにその子孫も医師を務めていた。

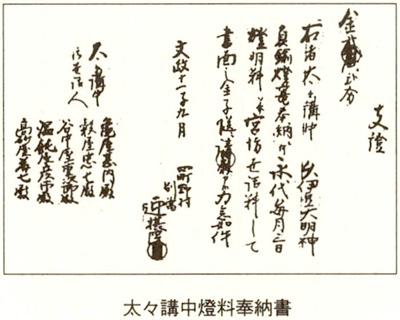

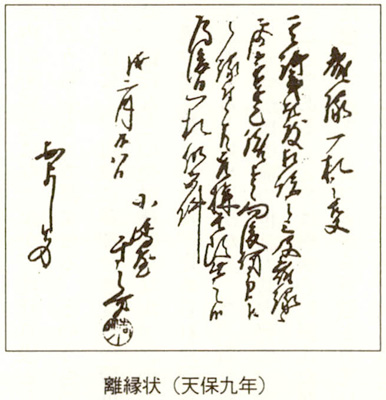

さて余談はともかく本史料の記事に移ろう。越ヶ谷本町の有力者甚内は神仏崇敬の念が厚く、かねてより越ヶ谷久伊豆神社・太々講中の世話人として真鍮製の灯篭を久伊豆社に奉納、よって永代にわたり毎月三日には灯明料と営坊世話料として、金二両二分を久伊豆社の別当、四町野村迎摂院に寄進していた。つまり明治の神仏分離令以前は、諸神社は寺院の持分で、僧侶が神官を兼ねることが普通であった。しかも甚内は久伊豆社で安政六年に灌頂印信状をうけている。もちろんこれを授けたのが迎摂院の仏法僧であるのは確かである。さらに甚内は、文政八年には高野山に参詣登山、明王院より経帷子(かたびら)の開眼供養をうけている。経帷子とは、死者を葬るとき着用させるお経が記された白衣で、この開眼の布施料は百足(金一分)。甚内は死去に際しての準備も怠らなかったようである。なお甚内はその子仙次郎を浅草の商家小浜屋とよ方に、多額の持参金をつけて養子に出したが、天保九年、その訳は不明ながらその妻およしと離婚している。この離縁状は江戸時代は三下り半と称されているが、参考までにこれを示すと次の通りである。これには離縁一札の事、として

そのもと儀、此度相談の上離縁に及び候処実正なり、然る上は向後何方へ縁付け候とも差構毛頭これなく候、後日の為一札、仍て件のごとし

戌(天保九年)二月廿八日 小浜屋千之助(印)

およしどの

との旨が三行半で記されている。

いずれにしろ、甚内は江戸後期からは、越ヶ谷宿本町の百姓となり、宿問屋場の帳付役となって伝馬業務に精励、そのかたわら土地や家屋を質流れなどで取得、順調な経過を辿ってきたといえる。

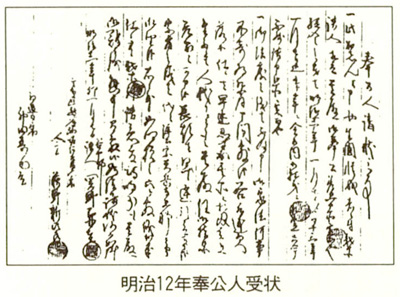

明治五年には伝馬制は廃止され、問屋場業務は民間の運輸業者に移されたので、甚内の業務であった帳付役も失職、明治七年の越ヶ谷町大火では、史料にはみられないが、神田家も類焼したとみられる。さらに明治十九年には神田家からの失火で神田家はもちろん、隣家への類焼を招いた。これにより所持した地所のおよそは売却して、その弁償にあてたりした。すなわち十九年の地所売渡し先は、近隣の大野伊右衛門・荒井吉右衛門.遠藤小兵衛・松本利兵衛に及び、さらに頼母子講金の抵当で金子を借用している。しかし間もなく荒物商として立ち直り、奉公人を雇うまでになり、明治三十五年には、神田家は甚内から久四郎の代に移った。この神田家の史料は明治四十二年から大正期にかけては残されておらず、昭和二年(一九二七)から同六年の雇人契約証で終っている。

| 番号 | 年代 | 表題 | 差出人 | 受取人 | 形状 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 元禄九年 | 質地添証文・小拾書抜 | 大沢町喜右衛門 | 門三郎 | 状2 |

| 2 | 享保三年 | 田畑仕分証文 | 船渡相入坊 | 長助 | 状 |

| 3 | 享保十八年 | 質地証文 | 船渡仙三郎 | 勘三郎 | 状 |

| 4 | 宝暦八年 | 質田地引渡状 | 船渡久右衛門 | 勧左衛門 | 状 |

| 5 | 寛政十三年 | 離縁一件添書 | 大林忠七 | 越ヶ谷甚内 | 状 |

| 6 | 文化二年 | 質物田地引渡状 | 船渡治郎左衛門 | 越ヶ谷甚内 | |

| 7 | 文化三年 | 田地引渡一札 | 船渡治兵衛 | 勘左衛門 | 状 |

| 8 | 文化四年 | 質入地拝借頼証文 | 船渡市郎兵衛 | 勘左衛門 | 状 |

| 9 | 文化四年 | 名主退役諸事取計書 | 船渡名主佐兵衛 | 年寄勘左衛門 | 状 |

| 10 | 文化十一年 | 質物田地引渡状 | 鈎上治郎右衛門 | 越ヶ谷甚内 | 状 |

| 11 | 文政元年 | 潰百姓田地譲渡状 | 船渡勘左衛門 | 越ヶ谷甚内 | 状 |

| 12 | 文政二年 | 金子借用証文 | 越ヶ谷太兵衛 | 秀蔵 | 状 |

| 13 | 文政四年 | 金子借用証文 | 船渡勘左衛門 | 越ヶ谷甚内 | 状 |

| 14 | 文政四年 | 借用金一札 | 釘屋又八 | 亀屋甚内 | 状 |

| 15 | 文政六年 | 地守小作証文 | 船渡勘左衛門 | 仙次郎 | 状 |

| 16 | 文政七年 | 譲地所小拾書抜 | 勘左衛門 | 越ヶ谷甚内 | 状 |

| 17 | 文政七年 | 田畑譲渡証文 | 勘左衛門 | 甚内 | 状 |

| 18 | 文政七年 | 地守請負証 | 勘左衛門 | 甚内 | 状 |

| 19 | 文政七年 | 養子貰受一札 | きよ | 亀屋甚内 | 状 |

| 20 | 文政七年 | 御伝馬出金取立帳 | 砂原松沢福蔵 | 長帳 | |

| 21 | 文政八年 | 高野山経帷子受取書 | 高野山明王院 | 甚内 | 状2 |

| 22 | 文政十年 | 預金証文 | 甚内 | 状 | |

| 23 | 文政十一年 | 金子借用証文 | 忠兵衛 | 甚内 | 状 |

| 24 | 文政十一年 | 久伊豆社灯明料寄進請取書 | 四町野迎摂院 | 亀屋甚内外 | 状 |

| 25 | 文政十三年 | 金子借用証文 | 権左衛門 | 甚内 | 状 |

| 26 | 文政十三年 | 金子借用証文 | 茂兵衛 | 甚内 | 状 |

| 27 | 文政~ | 畑方年貢受取手形 | 名主源兵衛外 | 甚内 | 八八紙 |

| 28 | 天保二年 | 金子借用証文 | 忠兵衛 | 甚内 | 状 |

| 29 | 天保二年 | 金子譲受一札 | 浅草とよ | 亀屋甚内 | |

| 30 | 天保三年 | 食売下女年季請状証文 | 上尾宿長太郎 | 大沢町茂左衛門 | 状 |

| 31 | 天保三年 | 飯売下女年季請状証文 | 鴻巣宿平十郎 | 大沢町茂左衛門 | 状 |

| 32 | 天保四年 | 食売女年季奉公請状証文 | 赤坂美之助 | 大沢町茂左衛門 | 状 |

| 33 | 天保四年 | 店借証文 | 甚兵衛 | 甚内 | 状 |

| 34 | 天保四年 | 建家売渡証 | 越ヶ谷留次郎 | 甚内 | 状 |

| 35 | 天保四年 | 地代金納入延期願 | 留次郎 | 甚内 | 状 |

| 36 | 天保四年 | 金子借用証文 | 留次郎 | 甚内 | 状 |

| 37 | 天保四年 | 市神社屋根葺替仕立覚 | 越ヶ谷本町 | 状3 | |

| 38 | 天保四年 | 金子借用証文(無尽金) | 勘次郎 | 甚内(世話人) | 状 |

| 39 | 天保四年 | 無尽金借用証文 | 伊之助 | 甚内 | 状 |

| 40 | 天保五年 | 借金返済証文 | 元旦 | 甚内 | 状 |

| 41 | 天保五年 | 家屋売渡証 | 市郎兵衛 | 甚内 | 状 |

| 42 | 天保五年 | 米俵付送駄賃帳 | 砂原福蔵 | 状 | |

| 43 | 天保七年 | 房総道中記 | 亀屋甚内 | 小帳 | |

| 44 | 天保七年 | 借用金返済一札 | 越ヶ谷又八 | 親類中 | 状 |

| 45 | 天保八年 | 譲金一部受領証渡 | 仙之助母とよ | 甚内 | 状3 |

| 46 | 天保八年 | 家督譲状 | 兵次郎 | 弟勝蔵 | 状2 |

| 47 | 天保八年 | 養育金請取証 | 仙之助母とよ | 亀屋甚内 | 状 |

| 48 | 天保八年 | 金子借用証文 | 小浜屋とよ | 亀屋甚内 | 状 |

| 49 | 天保九年 | 頼母子講金請取一札 | 吉兵衛外 | 甚内 | 状 |

| 50 | 天保九年 | 地借証文 | 伊右衛門 | 甚内 | 状 |

| 51 | 天保九年 | 賃金不納訴訟書 | 本町組小左衛門 | 伊奈半左衛門役所 | 状2 |

| 52 | 天保九年 | 家屋質流し一札 | 伊左衛門 | 甚内 | 状 |

| 53 | 天保九年 | 地借証文 | 須藤摂津 | 亀屋甚内 | 状 |

| 54 | 天保九年 | 地借証文 | 善右衛門 | 甚内 | 状 |

| 55 | 天保九年 | 地借証文 | 伊太郎 | 甚内 | 状 |

| 56 | 天保九年 | 質流し議定一札 | 伊左衛門 | 甚内 | 状 |

| 57 | 天保九年 | 離縁状一札 | 小浜屋仙之助 | およし | 状 |

| 58 | 天保十一年 | 頼母子講証文紛失届 | 半兵衛 | 甚内 | 状 |

| 59 | 天保十四年 | 金子借用証文 | 善右衛門 | 甚内 | 状 |

| 60 | 天保十四年 | 金子借用証文 | 善右衛門 | 甚内 | 状 |

| 61 | 天保十五年 | 金子借用証文 | 善右衛門 | 甚内 | 状 |

| 62 | 天保十五年 | 幕府取締触写 | 亀屋甚内 | 奉行所 | 綴帳 |

| 63 | 天保~ | 畑方年貢金受取書 | 越ヶ谷町名主 | 甚内 | 七五枚 |

| 64 | 弘化二年 | 問屋役取極一札 | 甚内等八人組 | 状 | |

| 65 | 弘化三年 | 主人娘密通詫一札 | 越ヶ谷喜兵衛 | 次郎兵衛 | 状 |

| 66 | 弘化四年 | 金子借用証文 | 甚内 | 冨田屋伊左衛門 | 状 |

| 67 | 弘化四年 | 講金預り証文 | 亀屋甚内 | 冨田屋伊左衛門 | 状 |

| 68 | 嘉永元年 | 水油通帳 | 油屋長右衛門 | 砂原兵四郎 | 小帳 |

| 69 | 嘉永三年 | 家督譲証文 | 改名周次郎 | 船渡勘左衛門 | 状 |

| 70 | 嘉永三年 | 金子借用証文 | 大門町又兵衛 | 越ヶ谷甚内 | 状 |

| 71 | 嘉永三年 | 金子譲受請取証 | 浅草仙之助 | 亀屋甚内 | 状 |

| 72 | 嘉永三年 | 金子借用証文 | 船渡戈兵衛 | 小右衛門 | 状 |

| 73 | 嘉永三年 | 小作議定 | 船渡戈兵衛 | 小右衛門 | 状 |

| 74 | 嘉永四年 | 水油通帳 | 油屋長右衛門 | 松沢源右衛門 | 小帳 |

| 75 | 嘉永四年 | 用地借用書入証文 | 亀屋甚内 | 後家しん | 状 |

| 76 | 嘉永五年 | 相続講金受取証 | 善蔵 | 甚内 | 状 |

| 77 | 嘉永六年 | 講金借用証文 | 元旦 | 甚内 | 状 |

| 78 | 安政二年 | 太々講金預り証文 | 吉右衛門 | 甚内外世話人 | 状 |

| 79 | 安政二年 | 身代金請取証 | 大沢町重蔵 | 越ヶ谷甚内 | 状 |

| 80 | 安政三年 | 天嶽寺寄進金割賦書 | 名主源兵衛 | 壱番組世話人 | 状2 |

| 81 | 安政三年 | 身代金証文 | 欠 | 甚内 | 状 |

| 82 | 安政四年 | 潰家普請金借用証文 | 新町又八 | 本町甚内 | 状 |

| 83 | 安政五年 | 家作元年金立替証文 | 福次郎 | 甚内 | 状 |

| 84 | 安政五年 | 金子借用証文 | 欠 | 越ヶ谷甚内 | 状 |

| 85 | 安政六年 | 灌頂印信状 | 久伊豆社 | 神田氏 | 状 |

| 86 | 万延元年 | 金子借用証文 | 善右衛門 | 亀屋甚内 | 状 |

| 87 | 文久元年 | 金子借用証文 | 甚内 | 四町野伊右衛門 | 状 |

| 88 | 文久元年 | 善樹院住職引受一札 | 登戸報土院 | 善樹院世話人中 | 状 |

| 89 | 文久元年 | 宿内出入対談議定 | 越ヶ谷宿役人一同 | 状 | |

| 90 | 文久二年 | 奉公人年季明引取一札 | 大沢町重蔵 | 甚内 | 状 |

| 91 | 文久三年 | 伝馬役金清算書 | 越ヶ谷宿彦右衛門 | 甚内 | 状 |

| 92 | 文久三年 | 伝馬役金滞納訴訟済口証文 | 甚内外 | 木村敬蔵役所 | 状 |

| 93 | 文久三年 | 宿内出入差添人出府一名願 | 甚内外下書共 | 木村敬蔵役所 | 状2 |

| 94 | 文久三年 | 奉公人請状 | 二郷半領とめ | 越ヶ谷宿甚内 | 状 |

| 95 | 慶応元年 | 伝馬問屋役取極一札 | 越ヶ谷宿 | 代官役所 | 状 |

| 96 | 慶応元年 | 問屋代役給料取極一札 | 本町百姓五〇人 | 甚内外 | 状 |

| 97 | 慶応元年 | 問屋役辞退届 | 本町十馬之輔 | 今川要作役所 | 状 |

| 98 | 慶応元年 | 問屋役引受届 | 越ヶ谷宿藤兵衛 | 今川要作役所 | 状 |

| 99 | 慶応二年 | 祠堂金奉納受領書 | 成田山納所 | 世話人甚内外 | 状 |

| 100 | 慶応二年 | 伊勢太々講金請取書 | 源兵衛 | 世話人甚内 | 状 |

| 101 | 慶応二年 | 借用金減額承認書 | 後家きくの | 甚内 | 状 |

| 102 | 慶応三年 | 質地請戻一札 | 店借丑五郎 | 甚内 | 状 |

| 103 | 慶応三年 | 質地証文 | 甚内 | 欠 | 状 |

| 104 | 江戸期 | 富士山道中記 | 越ヶ谷宿甚内 | 小帳 | |

| 105 | 江戸期 | 離縁状 | 治兵衛 | さわ | 状 |

| 106 | 江戸期 | 離縁状 | 稲垣庄蔵 | こん | 状 |

| 107 | 江戸期 | 頼母子講金覚書 | 熊五郎 | 甚内 | 状2 |

| 108 | 江戸期 | 家屋・田畑小拾書抜 | 亀屋甚内 | 状3 | |

| 109 | 江戸期 | 建家材料書留 | 長帳 | ||

| 110 | 江戸期 | 普門品経文 | 東叡山嘉永寺 | 折紙2 | |

| 111 | 江戸期 | 断片下書 | 状3 | ||

| 112 | 明治元年 | 田地引当金子借用証文 | 亀屋甚内 | 四町野伊右衛門 | 状 |

| 113 | 明治六年 | 稲荷講日掛金控帳 | 神田甚内 | 長帳 | |

| 114 | 明治七年 | 地借証文 | 都築八右衛門 | 神田甚内 | 綴 |

| 115 | 明治八年 | 借用金証書簿 | 越ヶ谷柳瀬芳五郎 | 神田甚内 | 綴帳 |

| 116 | 明治九年 | 頼母子講金受取帳 | 神田甚内 | 小帳 | |

| 117 | 明治十二年 | 奉公人請状 | 岡野しん | 神田甚内 | 状 |

| 118 | 明治十四年 | 相続講掛金受取簿 | 本町甚内 | 小帳 | |

| 119 | 明治十九年 | 地所売渡証 | 神田甚内 | 大野伊右衛門 | 綴 |

| 120 | 明治十九年 | 地所売渡証 | 神田甚内 | 荒井吉右衛門 | 綴 |

| 121 | 明治十九年 | 消防組規則 | 吉田清英 | 綴 | |

| 122 | 明治十九年 | 出火見舞帳 | 亀屋甚内 | 長帳 | |

| 123 | 明治十九年 | 地所売渡証 | 神田甚内 | 遠藤小兵衛 | 綴 |

| 124 | 明治十九年 | 地所売渡証 | 神田甚内 | 松本利兵衛 | 綴 |

| 125 | 明治十九年 | 地所売渡証 | 神田甚内 | 遠藤小兵衛 | 綴 |

| 126 | 明治十九年 | 頼母子講金地所抵当証 | 神田甚内 | 会田本太郎 | 綴 |

| 127 | 明治十九年 | 地券売買証印願 | 神田甚内 | 間中進之 | 綴 |

| 128 | 明治十九年 | 地所抵当借用証 | 神田甚内 | 会田本太郎 | 綴 |

| 129 | 明治二十年 | 地所抵当借用証 | 神田甚内 | 大野伊右衛門 | 綴 |

| 130 | 明治二十一年 | 印鑑証明願 | 神田甚内 | 井出庸造 | 状2 |

| 131 | 明治二十二年 | 金子借用証 | 神田甚内 | 大野伊右衛門 | 綴 |

| 132 | 明治二十四年 | 頼母子講金抵当借用証 | 神田甚内 | 大熊甚之助 | 状 |

| 133 | 明治二十九年 | 頼母子講金借用証 | 神田甚内 | 小泉市右衛門 | 綴 |

| 134 | 明治三十三年 | 雇人請状 | 川上チヨ | 神田久四郎 | 状 |

| 135 | 明治三十三年 | 地所抵当借用証 | 神田甚内 | 都築八右衛門 | 綴 |

| 136 | 明治三十四年 | 雇人請状 | 会田かつ | 神田甚内 | 状 |

| 137 | 明治三十五年 | 雇人請状 | 大塚とみ | 神田久四郎 | 状 |

| 138 | 明治三十六年 | 味噌・酢等通帳 | 糀屋 | 神田久四郎 | |

| 139 | 明治三十六年 | 香奠悔帳 | 故神田せん | 長帳 | |

| 140 | 明治四十三年 | 雇人請状 | 中島シゲ | 神田久四郎 | 綴 |

| 141 | 昭和二年 | 金子借用証 | 市川太左衛門 | 神田久四郎 | 綴 |