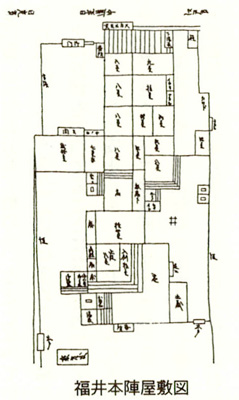

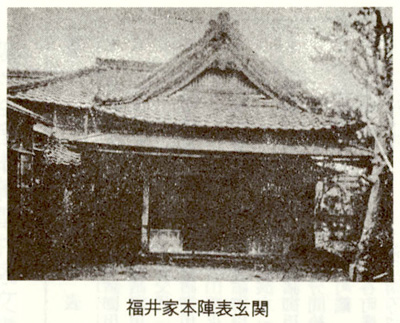

福井家は、その家伝によると、大松屋と称し、寛永年間(一六二四~四四)よりの大沢町地付百姓で、代々権右衛門を襲名し、脇本陣も勤めた旅篭屋渡世であった。安永三年(一七七四)、当初より越ヶ谷宿本陣を勤めていた越ヶ谷本町の会田八右衛門家が退役退転後、大沢町中組の真言宗照光院が仮の本陣にあてられていたが、天明元年(一七八一)幕命により本陣を引き受けることになった。さらに天明七年、名主江沢太郎兵衛が兼帯していた問屋役(駅長)を請役勤めで手が回らないとして休役を申し出たため、本陣福井家が兼帯することになったという。

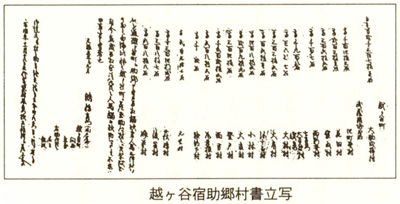

福井家文書の初見は、元禄十年(一六九七)の検地帳からの権右衛門や弥兵衛等名請地の抜書、元禄十三年や元文四年(一七三九)などの質地証文であるが、その後の文書は伝馬関係や、越ヶ谷宿大沢町、越ヶ谷宿越ヶ谷町の状況が知れる史料の写しとなっている。これらのほとんどは、福井権右衛門猷貞が書き残した写本としてまとめられている。このなかに猷貞が編集した「往還諸御用留帳」五冊がみられる。その巻の(一)には大沢町起立よりとあって、元禄十四年(一七〇一)十一月の大沢町大火で焼け残った史料を写し置き候とある。このなかに明暦二年(一六五六)四月の千住より栗橋七か宿の村高に課せられた付加税である高掛り役が御赦免になったとあるが、本文には記載されていない。ちなみにこの高掛り役とは、江戸城にかざり竹や杭木・麦・大小豆・太餅を納める。米搗人足高千石に付き一年に二五人を差し出す。鳥の餌として籾・くも・けら・もち草・よもぎ・菖蒲・蓮葉など御用物を納める。うなぎ千石に付き一年に六本を納める。高千石に付き犬六匹宛て、一匹に付き代銀二三匁五分宛て納める、などとなっているが、これら高掛りが道中七か宿で免除されたということである。また元禄九年(一六九六)九月に定められた越ヶ谷宿助郷村が載せられている。これにより宿場の問屋が必要に応じ、村々に助郷を割当てることになったのである。

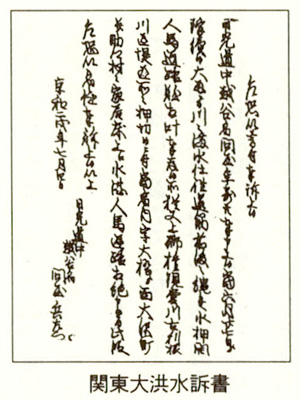

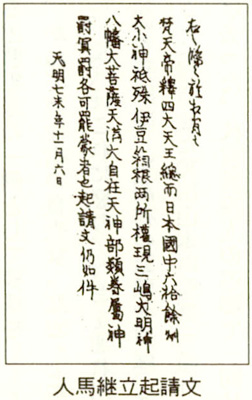

巻の(二)は安永三年(一七七四)より天明四年(一七八四)にかけての越ヶ谷宿本陣交代一件や大沢町大火一件の記録、巻の(三)は天明四年より翌五年にかけての日光道中宿場取調役人に提出した日光門主など御用通行者の送迎しきたりや、人馬使用の実態などの書上、巻の(四)は天明六年から同七年にかけての御用留だが、なかには交通途絶した天明六年七月の関東大洪水における越ヶ谷宿の飛脚など急御用の通行人数や、御状箱継立数が記されている。それに人馬継立に差し支えさせないとした、宿と助郷による起請文の前書などが載せられている。

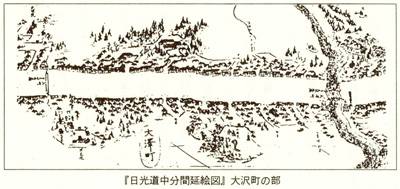

巻の(五)は、享和元年(一八〇一)十二月、大沢町問屋場はじめ旅篭屋九軒が焼失、幕府よりの拝借による家作再建一件記録、うち問屋場の拝借金は一七両三分だが、この負担金は越ヶ谷町との折半になっている。また翌二年六月二十七日よりは、連日の豪雨で関東は大洪水、当史料はこの水難一件の記録で、これには幕府よりの御救米や、詳細な被害届が収められている。また文化二年(一八〇五)の日光・奥州道の分間延絵図作成の調査役人派遣の触書、達書が収められている。したがって越ヶ谷宿を含む『日光道中分間延絵図』は、文化二年の作成であることが知れる。この絵図は草葺か瓦葺か、その戸数や並木数などを知ることができる、きわめて正確な絵図で、当時の町並みや道路沿いの諸状態をさぐる上で便利なものになっている。

また福井猷貞が史料をもとに編集した元禄八年(一六九五)よりの地誌記録である『大沢町鑑』と『越ヶ谷町鑑』がみられる。これには元禄八年検地で割り出された両町の村高とともに、それぞれ田畑・林野・池沼などの面積を示した反別と、年貢率を示した石盛、用水溜井や用悪水堀、諸普請場、さらに宅地税が免除された宿場町並の地子免高、町民の戸数や人数、あるいは寺院や神社、高札場、橋梁、往還道の長さや幅、さらに越ヶ谷宿助郷村の助郷勤高などが詳細にわたり書き載せられている。これによると、越ヶ谷町の伝馬本百姓は株立てで一二〇軒半、半役である歩行役百姓が二一軒、大沢町の本百姓は六八軒、歩行屋敷一一軒となっていた。なお株立てになっているので、屋敷株を買わない限り、地借店借と称された一段低い身分として、町政には参加できないことになっていた。

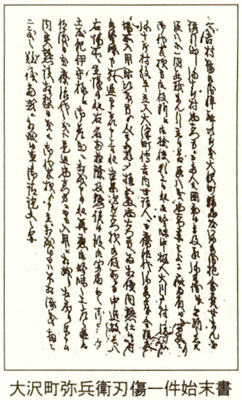

また福井猷貞が幕府の触書や達書、あるいは事件吟味の奉行所判決である裁許申し渡しなどを書き留めた和綴冊子「御用書留帳」など数冊がみられる。その一冊にはたとえば武州高円寺村占師の野狐祈祷訴状一件裁許書、神奈川宿本陣や栗橋宿本陣・粕壁宿本陣、それに越ヶ谷宿角善の盗難一件書などが収められている。越ヶ谷宿の角善とは越ヶ谷本町の旅篭屋紀伊国屋善右衛門の屋号で、天明四年(一七八四)四月、伊達陸奥守一行が越ヶ谷宿に一泊したとき、一行の内御目付小平善太夫が角善に分宿した際、夜半の八ッ刻(今の午前二時頃)、盗賊が鍵のかかった裏木戸をこじあけて善太夫の寝間に侵入、紙入に入れた金子を盗み取られたというものだが、その一件始末は、当所支配の関東郡代伊奈忠尊とあって、詳細は記されていない。また大名と高家の勅使、日光門主名代と、朱印状持参僧侶との、本陣差合争論などが収められている。大沢町食売旅篭屋長八の食売女をめぐる殺人狼藉一件奉行所吟味の調書は、当時の世情の一端をうかがわせる凶悪犯罪の一例として興味を引くものである。

この一件は、大沢町食売旅篭屋長八は、かねて草加宿の食売女〝なお〟と馴染みの仲であったが、なおは吉川村の喜八に身請されて喜八の女房に収まった。長八はこれに怒り、なおを連れ出そうとしたが失敗、文政元年(一八一八)八月には、大沢の勘蔵、増森村の八五郎や善四郎、平沼村の繁蔵や勇蔵、西方村の芳蔵その他数人の無頼の徒をともない、吉川村喜八宅に乱入、折しもそこに居合せた神田山本町医師元碩外二人と脇差による斬り合いとなり、元碩を即死させ外二人に深傷を負わせて逃げ去った。代官所役人の追跡で一同は捕縛されたが、長八と勘蔵は行方をくらませた。奉行所では長八と勘蔵不在のまま、長八は無頼同士の喧嘩として追放に処し、家財はすべて没収し競買に付した。

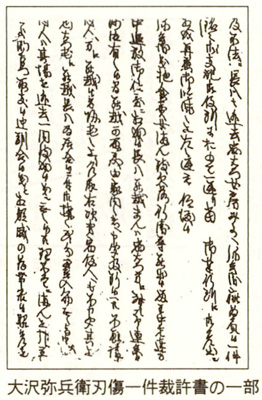

折しも同年十月大沢町の食売旅篭屋弥兵衛抱えの食売女〝まん〟は、大吉村の斉次郎と馴染みの仲であった。まんは駆落ちして斉次郎のもとに走った。途中落ち合った斉次郎はまんをともない、知り合いの弥十郎村忠右衛門宅にひそかにかくまうことにした。ところが追放に処せられた長八が、まんの所在をさぐりあて、これを弥兵衛に告げ、金銭をねだって立ち去った。よって弥兵衛は雇人など数名の者を引き連れて忠右衛門宅に押し入り、まんを連れだそうとした。当時忠右衛門は留守であったが、斉次郎はいち早く逃げ去った。忠右衛門女房みよは、まんをかばったが、弥兵衛は脇差でみよに切りかかって傷を負わせ、まんを連れ戻していった。このみよ傷害一件は村役人の訴えで奉行所吟味に移され、弥兵衛はみよを傷つけ、まんを連れ戻した始末不埒に付きとて、手鎖の罰、斉次郎は弥兵衛踏込みの際その場から逃げ去ったため、みよが傷つけられた次第不埒に付き同じく手鎖の罰、その上みよの治療代として弥兵衛は金一〇両、斉次郎は金五両を差し出すこと、また、まんは年季奉公中駆落ちしたことから事がおこり、刃傷事件に発展させた次第、不埒に付き屹度御叱りの罰、弥兵衛に同道した者どもは、弥兵衛の乱暴を引き止めず、みよが傷つけられた次第不埒に付き屹度御叱り、忠右衛門は、斉次郎とまんを自宅に差し置いたことを、村役人に届けなかったとして御叱りの罰、忠右衛門の弟助右衛門と、忠右衛門女房みよは、不埒の筋もないとして御構いなしという判決であった。こうした世情の出来事は、現在にも通じるものだが、猷貞はよくこれらの奉行所吟味の調書を書き留めていたと感心させられる。

また別の「御用書留帳」には、金銀賃借取扱の事、道中筋茶屋取締の事、神時祭礼、遊芸、芝居興行の事、博奕賭け勝負禁止の事など、幕府触書が収められているが、このなかに松伏村強盗殺人一件や、例幣使道宿に身売女一件の吟味裁許書が載せられている。うち松伏村の強盗殺人事件は寛政十二年(一八〇〇)の出来事であるが、当時はすでに流通経済の進行で、自給自足経済を原則とした農村でも貨幣経済が中心になっていた。土地を持たない零細住民でも貨幣さえ手にすれば生きていけるということで、農間余業が盛んとなり、同時に若者を中心に賭けの諸勝負に熱中するようになった。このなかで賭勝負に負けて窃盗や強盗を働く者が増大した。松伏村の殺人事件もその一つであった。この一件の奉行所吟味の調書によると、博奕に負けて金に困った若者は夜中勝手知った女主人の居間に忍び込んだところ、女主人が目を醒まし騒ぎ立てたので締め殺し、金子一四両一分二朱を盗み、見張りに立った仲間としめし合わせ、女主人は見知らぬ盗賊に押し入られ、縛られて殺害されたとて、仲間をして近所にふれ流させた。しかし一件は代官所役人の取り調べで露顕、両名は奉行所に送られ吟味の上、本人は磔の刑、仲間は死罪獄門という裁許(判決)であった。

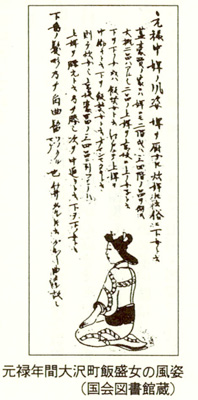

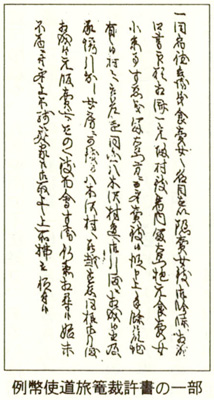

また道中各宿旅篭屋のうち、客に特殊な接待をさせる飯盛女を抱えた旅篭を飯盛旅篭と称し、一般の旅篭とは区別していたが、その人数は古くより一軒あたり二名と定められていた。しかし飯盛女を多人数抱えて営業する旅篭も少なくなかった。ことに日光例幣使道各宿の旅篭では、多人数の飯盛女を抱えた旅篭が軒をならべ、旅客から遊び代として法外な金銭をまきあげていた。これに対し上州・野州の代官山口鉄五郎は、文化元年(一八〇四)例幣使道各宿の一斉摘発に乗り出し、不法旅篭を吟味の上、その調書を道中奉行に差し出した。よって奉行所では、例幣使道合戦場宿はじめ、梁田・木崎・八木・小山・楡木など不法旅篭屋関係人を召喚、取調べの上〝食売女の名目で、売女を到させ候不埒に付〟とてそれぞれ罪科に処した。その多くは過料銭(罰金)の処分であったが、なかには過料銭の上、手鎖り宿預け、あるいは家財没収の上、所払いに処せられた者もいた。なお代官山口鉄五郎は関東の治安取締りの必要性を上申、文化二年には泣く子もだまると恐れられた関東取締出役を設置させた。博奕(ばくち)の盛況で治安の乱れが極度に達していたからであった。

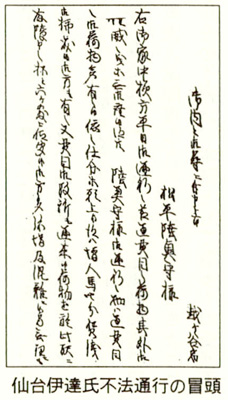

また、猷貞が書き残した文政四年(一八二一)の道中取締順見使に提出した「御内々御尋に付、諸家様風説申上候」との書き付けは、特筆に価する。これには越ヶ谷宿を通行する諸大名はじめ、高家・松前奉行・日光奉行・幕府目付・御使番・日光名代などの荷物の過貫目積載や、人馬使用の不法継立、あるいは目的地まで継立なしに雇った、通し日雇人足の乱暴狼藉一件などが書き上げられている。

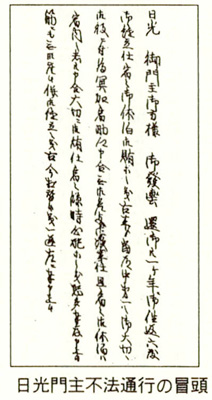

日光門主は上野寛永寺と日光宮を一年に三度の通行、つまり一年に往返六度の継立や休泊賄を勤めるが、〝当道中筋第一の大切な勤め〟として万事差し支えないよう取り計らっていた。このなかで日光門主の継立は、門主の執当や御番医師を含め無賃である御朱印人足は五一人、御朱印馬は四五匹の定めであるが、当時に至っては人足八百余人、馬九〇匹余を差し出させている。ことに徒歩の御供衆は足痛などと称して宿駕篭や軽尻馬をねだっている。なかには駕篭や馬の代りに金子を出すよう申す者もいる。少々の事は酒代を出してとりつくろってきたが、追々我がままが長じ、駕篭や馬を出させた上、昵懇と称して金子をねだりとっている。ことに日光の衆は相対賃銭である駄賃商品を日光荷と称し、御定賃銭で継送ってくるので迷惑している。これら不法の継立で、宿場の疲幣は増大している。

などと書き立てられている。

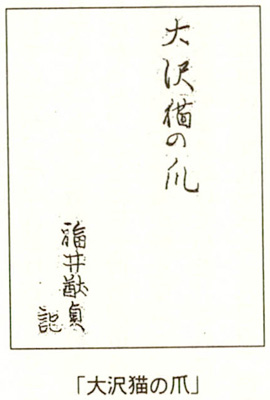

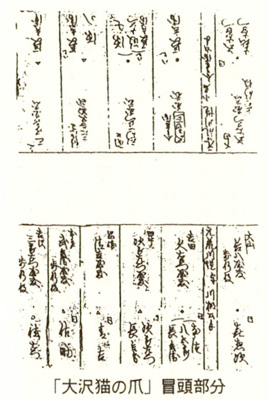

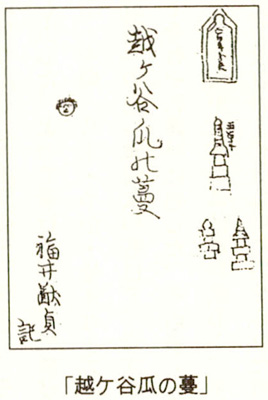

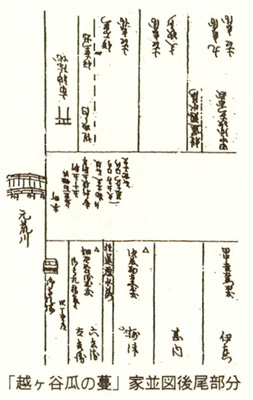

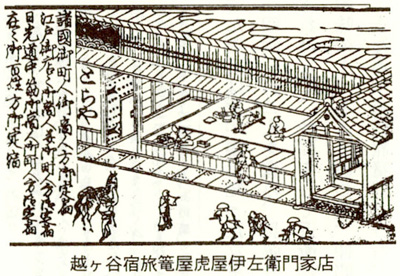

このほか猷貞の店借宗助による贋(にせ)金造り逮捕一件や、旅人不法舟下訴書など、猷貞が書き残した史料は数多い。なかでも猷貞が心血をそそいだ著書には、大沢町と越ヶ谷町の百姓の動態を戸別に調査編集した「大沢猫の爪」と「越ヶ谷瓜の蔓」二編がある。うち大沢の項には新方領の名所旧跡はじめ、越ヶ谷宿大沢町伝馬の由来、寺院・修験・鎮守、さらに池沼・橋梁、百姓名の苗字などが記述されている。また野道や悪水堀を付した軒別の家並図が描かれている。その上で上組・中組・下組・鷺後組・高畑組各百姓の古事来歴の住民動態が記録されている。またこれには寛延三年(一七五〇)の大沢町の戸数が記されているが、その総数は三八三軒、うち百姓が六三軒、地借が三〇軒、店借が一六二軒、寺院が三軒、山伏が一六人となっている。これが文化九年(一八一二)には総戸数は四六七軒にふえているが、伝馬百姓は株立で六三軒であるので、このふえた戸数は地借店借といえる。終りに「変異」と称し火災や風水災あるいは諸事件などが記録されている。

これには、享保年間(一七一六~三六)、大沢町虎屋伊兵衛の親族が、強盗殺人の科で、大房村日光道中脇の死馬捨場で獄門の刑に処せられた。これを憐んだ親族が享保十年北向き地像尊を建立した。これには願主若山宇左衛門、脇に上州清六、左方に大沢町虎屋伊兵衛方妙性信女と刻まれていたとある。また寛保三年(一七四三)七月十日、大沢町弘福院観世音開帳のとき、本殿裏の田の中で島根宗弥が頭取で花火を興行。仕掛花火で八百屋お七が、寺小姓吉三郎に偲んで行くという演目の〝綱火〟の火の粉が飛び散って本堂の草葺屋根に落ちて失火した。早速屋根に昇って火を消したが、開帳興行が終って一同引上げた八ッ頃(今の午前二時頃)火が出て燃え広がり、本堂や庫裏など全焼した。この一件は灰置小屋からの失火と申し立てて済ませたが、宗弥は金千両を差出し、本堂・庫裏・観音堂・土蔵などを造営、盛大に中興開山の祝賀会を開いた。このときこれを記念して境内に宝筐(ほうきょう)印塔を造立した。なお弘福院はその後の天明四年(一七八四)一月に再び火災で全焼したが、宝筐印塔だけはもとのままに今でも残っている。

このほか主な火災や喧嘩、刃傷事件などが載せられているが、ことに天明三年(一七八三)には浅間山が噴火、さらに次の年は冷害で飢饉となり、関東では洪水に見舞われて大凶作、同七年には江戸や岩槻・幸手などで食料を求めて打ちこわし騒動が起きた。このとき越ヶ谷町の商人は、米五〇俵、麦五〇俵、それに金子を大沢町困窮者にふるまったので、打ちこわしに動いていた大沢町ではことなきを得たという。また天明七年九月、日光名代酒井雅楽頭帰府のとき、家中の者が越ヶ谷宿問屋文之助と口論となり、文之助が傷付けられた。この一件は道中奉行所の吟味により、文之助の療治代金五〇両を差し出すことで手打ちになった。また寛政二年(一七九〇)十一月、大沢町元荒川の船中やうどん屋大山善八裏宅で、大博奕を打っていることが箱訴によって知れ、伊奈半左衛門の下知で一同捕えられ、根岸肥前守の吟味でその主な者は遠島や所払いに処せられた。このとき逃げ去った者数十名は、江戸下谷に欠落したが、宿役人も取り締まり不備により科料の罰に処せられたなどと、大騒動であったことがわかる。ただしこれは調査過程の下書きで、整理の上の清書に至らず、猷貞は文政五年二月に病没したため、添削されたままや未調査のままの下書きだけが残されている。ともかく福井猷貞は数々の歴史史料や地誌を残した、偉大な郷土史家であったといえる。このほか福井家文書には、弘化五年(一八四七)の本陣休泊御用日記帳や嘉永二年(一八四九)から同三年の加助郷勤高争論一件、慶応元年(一八六五)の伝馬勤控帳、同二年本陣休泊御用日記、町役人席順書などがみられる。このように福井権右衛門猷貞ならびにその子孫は、本陣として数多くの交通史料を書き残したが、ことに猷貞は、さまざまな社会の出来事などを、裁判の裁許書(判決)をもとに書き留めている。ことに道中取締役人に提出した、日光門主はじめ日光道中往返諸大名や高家・幕府高官の不法な通行実態を記録しており、当時の交通事情を調べるには、なくてはならない史料となっている。ともかく猷貞は当時随一の文化人の一人といって過言ではない。

この猷貞はさらに大沢と越ヶ谷の住民を戸別に歴訪し、その古事来歴を書き留め、大沢町の地誌「大沢猫の爪」を著わし、引き続き越ヶ谷町の地誌調査に入ったが、本陣役の激務と調査の心労が重なり、越ヶ谷町の地誌「越ヶ谷瓜の蔓」下書きを執筆中、文政五年(一八二二)二月九日、五四歳で病没、大沢中宿照光院に葬られた。法号は賢照院泰与猷貞居士と称される。

| 番号 | 年代 | 表題 | 差出人 | 受取人 | 形状 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 承応元年~ | 往還諸御用留帳巻之(一)承応元年~明和七年 | 大沢福井 | 竪 | |

| 2 | 安永三年~ | 往還諸御用留帳巻之(二)安永三年~天明四年 | 大沢福井 | 竪 | |

| 本陣交代一件 大沢町大火一件 | 大沢福井 | ||||

| 3 | 天明四年~ | 往還諸御用留帳巻之(三)天明四年~天明五年 | 大沢福井 | 竪 | |

| 浅間山噴火砂降一件 宿場被害改一件 | 大沢福井 | ||||

| 4 | 天明六年~ | 往還諸御用留帳巻之(四)天明六年~天明七年 | 竪 | ||

| 関東洪水一件 伝馬取締誓紙一件 | |||||

| 5 | 享和二年~ | 往還諸御用留帳巻之(五)享和二年~文化二年 | 竪 | ||

| 道中分間絵図作成調査一件 道中取調一件 | |||||

| 6 | 元禄八年~ | 大沢町鑑 検地一件 助郷一件 | 竪 | ||

| 7 | 元禄八年~ | 越ヶ谷町鑑 検地一件 地子免一件 | 竪 | ||

| 8 | 元禄十年 | 弥兵衛等地所書抜 | 状 | ||

| 9 | 元禄十二年 | 貨物証文之事 | 大沢嘉兵衛 | 大沢権右衛門 | 状 |

| 10 | 天文四年 | 貨物証文之事 | 大沢次右衛門 | 大沢権右衛門 | 状 |

| 11 | 宝暦年間 | 伝馬関係御触書留 | 大沢権右衛門 | 竪 | |

| 12 | 明和二年 | 東照宮百五十回忌人馬触書留帳 | 大沢福井 | 竪 | |

| 13 | 安永五年 | 東照宮祭礼行列次第写 | 権右衛門 | 竪 | |

| 14 | 天明六年 | 大沢町明細帳 | 大沢町 | 竪 | |

| 15 | 天明八年 | 往還触御用留帳 | 権右衛門 | 竪 | |

| 16 | 天明~文政 | 本陣家作、水難・類焼拝借一件 | 権右衛門 | 竪 | |

| 17 | 天明~嘉永 | 五人組帳前書留 | 権右衛門 | 竪 | |

| 18 | 嘉永五年 | 本陣御門座敷仕様帳 | 権右衛門 | 竪 | |

| 19 | 享和三年 | 相渡申質物証文之事 | 大沢与兵衛 | 大沢権右衛門 | 状 |

| 20 | 文化四年 | 相渡申質物証文之事 | 大沢長兵衛 | 大沢権右衛門 | 状 |

| 21 | 文化五年 | 本陣相続方嘆願書 | 各宿本陣 | 仙台藩 | 状 |

| 22 | 文化六年 | 本陣相続方嘆願書 | 各宿本陣 | 南部藩 | 状 |

| 23 | 文化六年 | 本陣助成金清取書 | 三宿本陣 | 野田源五郎役所 | 状 |

| 24 | 文化七年 | 相渡申田地質物証文 | 大沢太郎兵衛 | 権右衛門 | 状 |

| 25 | 文化七年 | 田地譲渡証文 | 大沢太郎兵衛 | 権右衛門 | 状 |

| 26 | 文化九年 | 家居質物証文 | 大沢藤右衛門 | 権右衛門 | 状 |

| 27 | 文化十一年 | 借地証文 | 大沢忠右衛門 | 権右衛門 | 状 |

| 28 | 文化十二年 | 金子請取証文 | 大沢玄順外 | 大沢弥三郎 | 状 |

| 29 | 文化十三年 | 火難御用留 | 竪 | ||

| 30 | 文化十三年 | 本陣御門御殿座敷仕様帳 | 権右衛門 | 竪 | |

| 31 | 文化十三年 | 大沢町御貸付金下渡割合書 | 名主太郎兵衛 | 大貫次右衛門役所 | 状 |

| 32 | 文化十三年 | 大沢町本陣絵図 | 権右衛門 | 状 | |

| 33 | 文化十四年 | 越ヶ谷本陣付旅篭屋書上 | 権右衛門 | 竪 | |

| 34 | 文化十四年 | 本陣玄関広間仕様帳 | 大工清吉 | 権右衛門 | 竪 |

| 35 | 文化十四年 | 大沢町類焼手当金拝借証文帳 | 名主太郎兵衛 | 竪 | |

| 36 | 文化十四年 | 金子請取証文 | 大沢玄順他 | 大沢弥三郎 | 状 |

| 37 | 文化十四年 | 田地質地証文 | 大沢伊兵衛 | 権右衛門 | 状 |

| 38 | 文化~文政 | 地誌 大沢猫の爪 | 福井猷貞 | 竪 | |

| 39 | 文化~文政 | 地誌 越ヶ谷瓜の蔓 | 福井猷貞 | 竪 | |

| 40 | 文化年間 | 御用書留帳 | 権右衛門 | 竪 | |

| 41 | 文化文政年間 | 御用書留帳 | 権右衛門 | 竪 | |

| 42 | 文政二年 | 助成金割渡不正出入済口 | 大沢所左衛門他 | 状 | |

| 43 | 文政二年 | 助郷出入内々願書 | 大沢権右衛門 | 状 | |

| 44 | 文政三年 | 高札場建替願 | 名主太郎兵衛 | 大貫次右衛門役所 | 状 |

| 45 | 文政四年 | 大沢町明細取調帳 | 権右衛門 | 竪 | |

| 46 | 文政四年 | 御内々御尋に付諸家様風説書上 | 権右衛門 | 道中取締役人 | 竪 |

| 47 | 文政五年 | 田畑小作入付米俵出納帳 | 福井 | 竪 | |

| 48 | 文政五年 | 遺言状之事 | 権右衛門 | 親類町役人中 | 状 |

| 49 | 文政六年 | 御貸付利金払戻御請証文 | 越ヶ谷宿等三宿本陣 | 大貫次右衛門役所 | 竪 |

| 50 | 文政九年 | 祠堂金受取書 | 伝通院玄順 | 福井 | 状 |

| 51 | 文政十一年 | 金子借用証文 | 大沢治左衛門 | 大沢忠右衛門 | 状 |

| 52 | 天保四年 | 川崎宿本陣一件書 | 福井 | 取締役人 | 竪 |

| 53 | 天保十一年 | 境板橋修復個所付帳 | 大沢町 | 竪 | |

| 54 | 天保十四年 | 旅篭屋議定及須賀堀用水出入一件書 | 大沢町 | 竪 | |

| 55 | 弘化五年 | 本陣休泊御用日記帳 | 福井 | 竪 | |

| 56 | 嘉永二年 | 本陣修復入用覚帳 | 福井 | 竪 | |

| 57 | 嘉永二~三年 | 加助郷勤高出入一件書 | 福井 | 竪 | |

| 58 | 嘉永四年 | 年貢米積送状 | 名主鳳之助 | ||

| 59 | 万延元年 | 所借金返納取立帳 | 大沢町 | 竪 | |

| 60 | 安政二年 | 本陣修復入用控帳 | 福井 | 竪 | |

| 61 | 慶応元年 | 伝馬関係控帳 | 福井 | 竪 | |

| 62 | 慶応元年 | 本陣旅篭屋修復手当金請取覚帳 | 福井 | 竪 | |

| 63 | 慶応二年 | 本陣休泊御用日記 | 長帳 | ||

| 64 | 江戸期 | 本陣休泊御用日記 | 長帳 | ||

| 65 | 江戸期 | 本陣休泊御用日記 | 長帳 | ||

| 66 | 江戸期 | 町役人席順次第 | 竪 | ||

| 67 | 江戸期 | 歴史人物史抜書写 | 竪 | ||

| 68 | 江戸期 | 剱法秘伝 | 竪 | ||

| 69 | 明治九年 | 滞納地代金済口 | 大沢小島伊兵衛 | 埼玉裁判所 | 状 |

| 70 | 明治期 | 世界絵図面 | 状 |