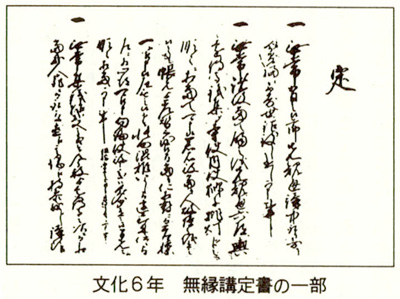

当黒田家史料は、大沢二丁目の旧家黒田家よりの寄贈文書とみられる。黒田家がいつから大沢町住民として定着したか、つまびらかでないが、文書中の端書に、本家は野州(栃木県)栃木河岸(巴波川(うずまがわ)通り)の庄右衛門とあるので、野州栃木の出身とみられる。もとより大沢町は江戸時代は、日光道中日光を上にして上宿・中宿・下宿とに組分けされていたが、明治以降は東京を上にして一丁目・二丁目・三丁目と区分された。黒田家は大沢町中宿、つまり大沢町二丁目の住人である。当家文書の初見は、文化六年(一八〇九)、大沢中組による「無縁講」である。この定書の部分には、講中で死者が出たときは、先規の通り一同寄り集まり世話いたす事、葬儀については、前々の通り死者の棺をになう六道輿(かご)かつぎの給金を徴収する集金役や、寺への連絡役である寺使い、あるいは内使いや堤灯持などは、定められた順番通り、順々に振り当てる事、集銭は一軒あたり十二文宛を徴収し、集金次第講頭に納める事など、葬儀に関する取りきめが記されている。つまり向う三軒両隣りといった葬式組合は、大沢町中組では中組一同の任務で、順番にこれを執行していたとみられる。

文化十五年当時の黒田家当主は弥次右衛門と称し地借身分であったが、文政三年(一八二〇)には、その子市左衛門が、潰れ百姓の伝馬役屋敷を手に入れ、天保年間(一八三〇~四四)には中組の役付百姓として、中組の伝馬役金を徴収するまでになった。もとより大沢町は越ヶ谷宿の合宿で、越ヶ谷宿の内大沢町、越ヶ谷宿の内越ヶ谷町と区分されていたが、公儀の伝馬役をになった伝馬屋敷は、大沢町では七九軒と株立てで定められていた。三軒株、四軒株と複数の株を所持した者がいた反面、一株の二分の一株、三分の一株と細分された形で伝馬株を所持した家も多かった。黒田市左衛門の所有株は天保二年当時で四分の一株、宿場財政を支える伝馬役金は年二両三分余となっていた。このほか地役と称し、現在の市民税といった町方入用金が徴収された。天保二年の「町方入用金取立帳」によると、大沢町中組の田畑耕作地は、反別で三七町五反二畝二〇歩、この農地に課した金額は二一両一分二朱余、この使途は用悪水路や農道の整備に動員した人足給、用水引入時の見回り人給、年貢割当勘定調べの入用金、町役人の出張旅費や飛脚賃などとなっていた。この市左衛門の本業は質屋稼ぎであったが、地主として幾分かは負担していたであろうと思われる。

市左衛門家の屋号は田中屋と称し、姓は黒田であったが、通称〝中大市〟と呼ばれていた。中は中組、大は大沢町、市は市左衛門を指したものであったとみられる。当時余裕ある者が利殖を図る方法には無尽講という金融組織があった。市左衛門は相続講や、大黒講・出世講・作事講・頼母子講などの無尽講に加入していたが、講会ごとの落札を最後まで見送ったときは、講会に安値で落札した差額の配当金が得られるとともに、最後には講金の全額を受取ることができた。市左衛門はこの無尽講には最後まで講会ごとの落札を見送っていたようである。

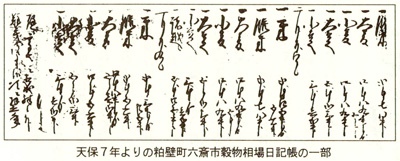

なお黒田家史料には、天保七年(一八三六)から八年にかけての、粕壁宿(春日部市)三・八日六斎市の穀物相場記録の写し帳がみられる。ことに天保七年の夏は冷害で、東北地方は飢饉となったが、関東でも凶作となり、穀物相場はうなぎ昇りに上昇した。すなわち七年六月三日の粕壁宿米相場は、金一両につき白米六斗六・七升のところ、凶作となった秋から冬にかけては次々と高騰、翌八年二月二十八日には実に金一両につき米二斗四・五升までに暴騰、これにつれて餅米は二斗七・八升、大麦小麦は四斗八升、大豆は五斗二升、小豆は三斗、もろこしは五斗〝誠に大飢饉にて困窮仕り候〟と記されていた。ちなみにこのとき生活に窮した粕壁宿の地借店借層は、米の廉売を求め、暴動に発展するところ、地主百姓が施米や施金を実施し、騒ぎをくい止めている。これは越ヶ谷宿でも杉戸宿でも同様だが、幸手宿では打ちこわし騒動に発展している。

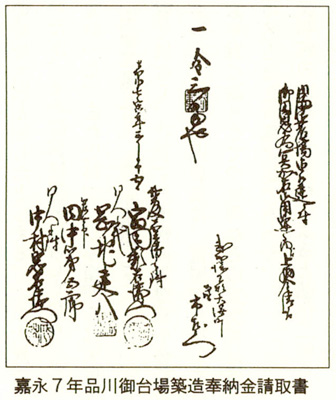

また黒田家史料には、嘉永七年(一八五四)一月の「上納金受取書」がみられるが、これには〝内海御台場御取立に付、御国恩冥加となし、右御用途の内へ金三両上納仕り候〟とある通り、市左衛門が幕府に金三両を献納している。なおこの品川御台場の築造は、嘉永六年六月、ペリーがひきいるアメリカ東インド艦隊四隻が、国交を求めて浦賀に来航、鎖国を原則としていた幕府は、急きょ品川沖に大砲を備えた御台場の構築を図った。これには土石を詰めた俵を沈めて埋立てるため、さん俵つき空俵を村々に割り当てたり、上納金の拠出を求めたりした。万延元年(一八六〇)には開国を主張した大老井伊直弼が桜田門外で暗殺されたり、文久二年(一八六二)一月には幕府筆頭老中安藤信正が坂下門外で襲われたりして、佐幕開国、尊皇攘夷両派の対立は激化、日本全国は動乱の巷と化した。いっぽう一般庶民の生活は、貿易による物価の高騰に苦しみながらも、黒田家史料によると、田畑の耕作に務めるかたわら、菩提寺光明院の再建資金調達に協力したり、御伝馬役を勤めたり、死者の葬式を執行したり、高野山に参詣登山したり、あるいは金子賃借の手続に奔走したり、その日常生活には大きな変化はみられなかった。この間市左衛門は、嘉永二年(一八四九)には地方三役と称される三役の内、百姓代を勤め、検見一件確認の見分役として江戸に出張したり、慶応元年には大沢町年寄役として普請役人止宿の賄い入用書を作成したりしていた。

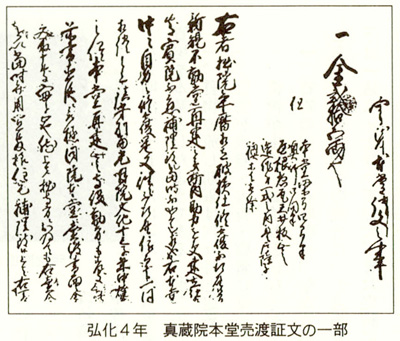

なお大沢の地名は長元七年(一〇三四)富士山大沢の影向(ようごう)石を御神体として浅間宮を勧請して以来、この地を大沢と称したと伝える。この大沢で古代より修験僧であった真蔵院は、江戸時代も先達として信仰を集めていたが、その経営は次第に苦しくなり、弘化四年(一八四七)には、その本堂は、真言宗大沢光明院に売却し衰微していった。また史料中、市左衛門らは天保九年(一八三八)、同十二年、慶応三年(一八六七)には、宇都宮古着商、玉屋長蔵より、金子を借用しているが、これは古着を買い集める資金であったと思われる。この古着は着古した衣服ではなく、仕立てた木綿の労働着や普段着のことで、宇都宮に集められ、宇都宮から東北地方に出荷されたのであった。これら古着商は、質屋稼ぎをしていた者もいたので、なかには袖を通したものもあったかもしれない。なお年貢の取り立てや触書などの差出者は鳳(とり)之助とあるが、その姓は江沢氏、古来よりの大沢町世襲名主で、幕末期の名主は江沢鳳之助であった。

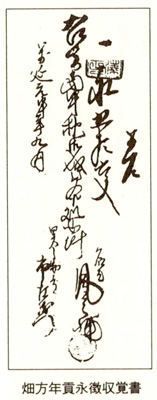

また大沢町の真言宗香取山光明院の本堂は当史料によると弘化二年(一八四五)に再建されたことが知れるが、この光明院本堂は、文化十三年(一八一六)に火災で消失、弘化二年まで約三〇年間仮堂のまま再建されなかったことが知れる。また史料には畑方年貢金請取の証書が数多くみられる。田方年貢は秋から冬にかけ、現物を一括して納入することが多かったが、畑方は作物によりその年間の収穫は異なっていたので、夏成・秋成・冬成・春成と四期に分けて納入した。ただし畑方は現物納でなく永銭勘定で収めた。永銭とは金一両を千分したもので、たとえば永五〇〇文といえば、金二分ということになる。金銀・銭の相場はそのときによって変動していたので、永勘定にすると時の相場に見合った金銭相場で徴収することができたのであった。ここに示した畑方年貢の覚書は市左衛門が納めた秋成年貢で、永五六文とある。

当時の子供の遊びにはお手玉やおはじき、たこ上げ、羽子板、などがあったが、また瓦面子も一般的であった。この面子は粘土を焼いた直径三センチ程の薄い面に鬼・狐・大黒・恵比寿などを描いたもので、地面に正方形の線を引き、一定の位置から面子を投げ、区画された線のなかに置かれた面子に重なるように投げれば投げた者の所得、外れれば相手の所得というもので、明治三十年以降は丸い板紙に印刷した人物絵を張り付け、お互い打った風圧で相手の面子を裏返しにしたりして遊ぶ紙面子が一般的になった。江戸時代はこの瓦面子を売る者がいたが、当史料には無許可で面子を売り渡したとして、ふじという女性が詫書を徴されたという記事が載せられている。また「太物代金勘定書」という安政四年(一八五七)の書付が数枚みられるが、この太物とは、綿織物や麻織物を指した。この勘定書には紺かすり、白かすり、浅黄中形単物、鼠縞袷・白縞帷子・茶格子綿入・板締ちりめん・鼠格子米沢織、黒尺女帯などの衣類が、書き立てられている。したがってこれらの衣服が当時の一般的な衣類であったと思われる。

時代は明治に入り、明治政府は先進国欧米の文明を取り入れ近代国家の建設に意欲を燃やした。その反面日本の伝統文化を育成してきた月暦や二十四節気などを廃止し、明治五年(一八七二)西洋暦(太陽暦)の採用を義務づけた。この西洋暦は使い馴れた月暦より一か月も早い月日であったので、戸惑った国民は月遅れの暦を作ってこれを用いた。新暦の正月は年間で最も忙しいときで、休んではいられなかったり、五節句も季節に合わなかったり、とくに新暦七月十五日のお盆は、仏前に備えるナス・キュウリなどはまだ実っていなかったからである。同年には戸籍法の改正があり、一般人も苗氏を名乗ることが義務づけられた。よって市左衛門は、黒田市左衛門と称したが、同七年には代替りとなり、黒田倉吉となっており、屋号も〝中大一〟と改められた。この倉吉は引き続き大沢町の役人を勤めていたとみられ、明治十三年には、大沢町の陸羽道中修繕の費用下げ渡しを県知事白根多助に願い出ている。また明治九年から十年にかけ、大沢町では地租の未納金を書き立てている。これは耕地宅地一筆ごとの面積調査を実施、検地帳にかわる、地番を付した土地台帳を作成し、これにもとづき地価が定められた。したがってこれに対処し、それまでの地租未納金の整理が行われたのであろう。なお江戸時代は、牛馬や豚などの食用は忌避されていたが、当史料には明治六年の「豚代金請取書」がみられる。

大沢町は明治二十二年の町村合併で、越ヶ谷町との合併が強要されたが、両町ともこれに反対、そこで組合町として両町の行政は交代でこれにあたったが、明治三十五年組合町を解消し、両町とも独立した町に戻った。当史料三十四年の組合会議員名簿は、その最後の町議会議員氏名となったわけで、町長代理は南埼玉郡会の参事佐川重作であった。

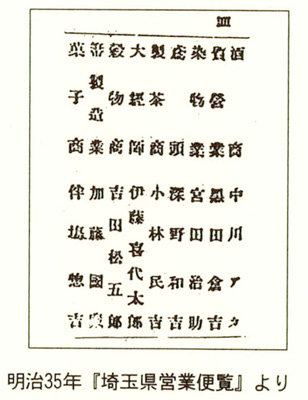

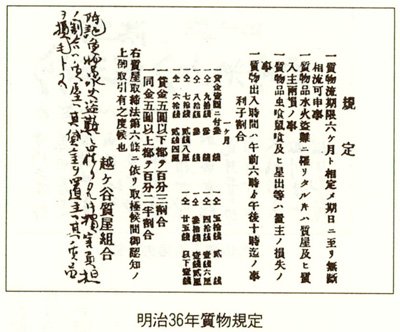

なお明治三十五年には『埼玉県営業便覧』が刊行されたが、これには、〝黒田倉吉、質営業〟とあって、当時は質屋を本業としたようである。翌三十六年の質屋規定によると

一、質物の流し期限は六ヶ月と定め、期日には断りなく流し申すべく事

一、質物が水難・火難・盗難に罹ったときは、質屋と質入主の両損となすべき事

一、質物が虫喰・鼠喰などになったときは質屋の損失となすべき事

一、質物の出し入れ時間は、午前六時より午後十時迄の事

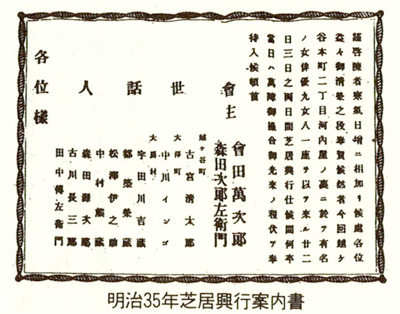

とある。次いで利子の割合は一か月当たり、貸金一円に付三銭、九〇銭・八〇銭も同断、五〇銭は二銭、二五銭以下は一銭などとなっていた。また史料には、明治八年の「水車代金受取書」がみられる。この水車は大和車といい、田に水を汲み入れる足踏み式の水車で、この購入先は、九左衛門新田(草加市)の水車屋勘五郎とあるので、当時勘五郎は水車を専門的に製造販売していたのであろう。またテレビや映画館などがなかった時代とて、人びとの大きな娯楽の一つに、芸人を招いての芝居興行があった。当史料中にも明治三十五年の「芝居興業案内書」がみられる。これには〝越ヶ谷町の旅館河内屋の裏において有名な女俳優九女八(くめはち)一座が、来る二十二日・二十三日の両日、芝居興行仕り候間、当日は万障繰合はせご来場のほど待入候〟との旨が記されている。

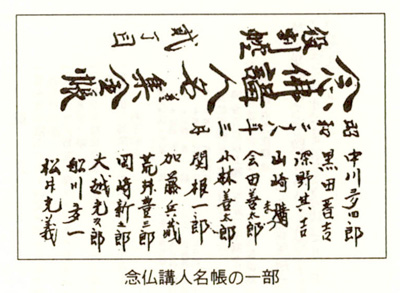

ちなみに大沢町では、明治三十九年から始められた、新方領の耕地整理組合に加入し、耕地の整備を実施したが、これに関連し、大正三年(一九一四)の「換地補償金異儀申請書」や、耕地整理終了にあたっての大正六年の整理組合の通達書などがみられる。大正九年からの史料は、すべて大沢二丁目町会による念仏講関係書で占められているが、その講員のほとんどは二丁目居住の戸主で占められていて、二丁目町会の主要な行事であったようである。このなかに名をつらねている黒田晋吉は、昭和二十四年(一九四九)一月から町村合併促進法にもとづき、大沢町などが越ヶ谷町に合併した昭和二十九年十一月までの五年間、大沢町の町長を勤めていた。なお大沢町元禄八年の検地帳はじめ、江戸期から昭和期までの行政文書は大沢小学校脇通りのトタン屋根の小屋に山積されていたが、雨漏りがひどく、この小屋を調査のため開けたときは、すでに史料は板状に固まっていたり、支離滅裂に破損していて、すべてが駄目になっていた。

| 番号 | 年代 | 表題 | 差出人 | 受取人 | 形状 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 文化六年 | 無縁講 | 大沢中組講甲 | 竪 | |

| 2 | 文化十五年 | 地借証文 | 松五郎 | 弥次右衛門 | 状 |

| 3 | 文政三年 | 潰地譲請証文 | はつ | 市左衛門 | 状 |

| 4 | 文政十一年 | 出世講金請取帳 | 会田二郎右衛門 | 田中屋市蔵 | 小帳 |

| 5 | 文政十一年 | 粕壁宿村鑑之写 | 大沢町 | 長帳 | |

| 6 | 文政十二年 | 作事講金請取帳 | 万屋杢左衛門 | 市左衛門 | 小帳 |

| 7 | 天保元・六・十 | 御伝馬役金請取帳 | 中組市左衛門 | 小帳3 | |

| 8 | 天保二年 | 無尽講半株譲渡証文 | 越ヶ谷利兵衛 | 田中屋市蔵 | 状 |

| 9 | 天保二年 | 金子借用証文 | 赤沼村三右衛門 | 市左衛門 | 状 |

| 10 | 天保二年 | 御伝馬役金請取帳 | 市左衛門 | 小帳 | |

| 11 | 天保二年 | 町方入用取立帳 | 大沢町中組 | 長帳 | |

| 12 | 天保三年 | 地代控之帳 | 田中屋市左衛門 | 小帳 | |

| 13 | 天保四年 | 中山道宿々道程記 | 玉屋長蔵 | 小帳 | |

| 14 | 天保五年 | 伊勢太々講金取立帳 | 大島屋権六 | 市左衛門 | 小帳 |

| 15 | 天保七年 | 六斎市穀物相場日記 | 大沢町 | 長帳 | |

| 16 | 天保八年 | 質屋株譲渡証 | 大沢町次兵衛 | 質屋仲間中 | 状 |

| 17 | 天保九年 | 相続講金請取書 | 次郎右衛門 | 市左衛門 | 状2 |

| 18 | 天保九・十二年 | 借用金証文 | 市左衛門 | 宇都宮玉屋長蔵 | 状2 |

| 19 | 天保十年 | 大黒講金請取帳 | 羽生屋佐七 | 市左衛門 | 小帳 |

| 20 | 天保十一年 | 相続講金請取帳 | たたみや喜兵衛 | 市左衛門 | 小帳 |

| 21 | 天保十二年 | 質地入世話礼金一札 | 伝次郎 | 市左衛門 | 状 |

| 22 | 天保十四年 | 耕地譲渡証 | 越ヶ谷町熊蔵 | 市左衛門 | 状四通 |

| 23 | 天保十四年 | 金子借用証文 | 清八 | 市左衛門 | 状 |

| 24 | 天保十四年 | 御触書拝見請印帳 | 大沢町 | 青山九八郎役所 | 長帳 |

| 25 | 天保十四年 | 出稼人書上 | 大沢町 | 青山九八郎役所 | 綴 |

| 26 | 天保十五年 | 刀剣買入一札 | 田中屋市左衛門 | 小林屋忠蔵 | 状2 |

| 27 | 天保~ | 畑方年貢金請取書 | 名主鳳之輔外 | 市左衛門 | 五〇枚 |

| 28 | 弘化元年 | 飛脚賃請取証 | 問屋京屋弥兵衛 | 市左衛門 | 状 |

| 29 | 弘化二年 | 草津入湯小遣帳 | 市左衛門 | 小帳 | |

| 30 | 弘化二年 | 光明院本堂再建寄進帳 | 三組世話人 | 仲大市 | 小帳 |

| 31 | 弘化二年 | 光明院本堂再建寄進請取帳 | 三組世話人 | かたや久兵衛 | 小帳 |

| 32 | 弘化四年 | 本堂売渡証文 | 大沢町真蔵院 | 鎮守別当光明院 | 状 |

| 33 | 弘化四年 | 小作請負証文 | 宇兵衛 | 市左衛門 | 状 |

| 34 | 弘化四年 | 金子預り帳 | 市左衛門 | 小帳 | |

| 35 | 弘化五年 | 御伝馬役金請取帳 | 鳳之輔 | 市左衛門 | 小帳 |

| 36 | 嘉永元~三年 | 御伝馬役金請取帳 | 鳳之輔 | 市左衛門 | 小帳3 |

| 37 | 嘉永二年 | 検見一件出府入用控帳 | 百姓代市左衛門 | 小帳 | |

| 38 | 嘉永三年 | 金子預り証文 | 市左衛門 | 越ヶ谷伊左衛門 | 状 |

| 39 | 嘉永四年 | 借用金証文 | 切欠 | 市左衛門 | 状 |

| 40 | 嘉永四年 | 店借証文 | 兵太郎 | 市左衛門 | 状 |

| 41 | 嘉永四年 | めんこ不法売渡詫書 | ふじ | 市左衛門 | 状 |

| 42 | 嘉永四・五・六年 | 御伝馬役金請取帳 | 鳳之輔 | 市左衛門 | 小帳3 |

| 43 | 嘉永六年 | 質物出入勘定合書 | 伝兵衛 | 市左衛門 | 状 |

| 44 | 嘉永六年 | 病死者葬式執行願 | 深川佐兵衛 | 光明院 | 状 |

| 45 | 嘉永六年 | 借用金証文 | 市左衛門 | 越ヶ谷太兵衛 | 状 |

| 46 | 嘉永六年~ | 香奠及小遣帳綴 | 市左衛門 | 長帳3 | |

| 47 | 嘉永七年 | 御台場取立上納金請取書 | 斎藤嘉兵衛役所 | 大沢市左衛門 | 状 |

| 48 | 嘉永七年 | 借用金証文 | 切欠 | 市左衛門 | 状2 |

| 49 | 嘉永~ | 畑方年貢金請取書 | 鳳之輔 | 市左衛門 | 約70枚 |

| 50 | 安政二年 | 開平法算術書 | 内藤讃太夫 | 竪 | |

| 51 | 安政四年 | 太物代金勘定書 | 伝馬町吾妻屋次郎兵衛 | 越ヶ谷三河屋栄蔵外 | 状3 |

| 52 | 安政六年 | 奉公人請状 | 松太郎 | 市左衛門 | 状 |

| 53-1 | 安政七年 | 御料私領普請所覚書 | 大沢町 | 竪 | |

| 53-2 | 安政~文久 | 畑方永銭請取覚 | 鳳之輔 | 市左衛門 | 四〇枚 |

| 54 | 万延元年外 | 御伝馬役金請取帳 | 清右衛門 | 市左衛門 | 小帳2 |

| 55 | 文久元年 | 身持不埒詫書 | 大沢町忠七 | 市左衛門 | 状 |

| 56 | 文久二年 | 店借証文 | 佐吉 | 市左衛門 | 状 |

| 57 | 文久二年 | 店借請人書上 | 鳳之輔外 | 長帳綴 | |

| 58 | 文久二年 | 布施金五両請取状 | 高野山明王院 | 黒田市左衛門 | 状 |

| 59 | 文久二年外 | 大沢町費請取書 | 年寄市左衛門 | 状12 | |

| 60 | 元治元年~ | 畑方年貢請取書 | 鳳之輔外 | 役所 | 役60枚 |

| 61 | 元治二年~ | 金子借用証文 | 市左衛門 | 佃屋伊右衛門外 | 状8 |

| 62 | 元治二年 | 金銀出入帳 | 田中屋市左衛門 | 竪 | |

| 63 | 慶応元年 | 無定講中役割帳 | 大沢講中 | 長帳 | |

| 64 | 慶応元年 | 畑永銭請取書 | 鳳之輔外 | 市左衛門 | 三枚 |

| 65 | 慶応元年 | 普請役人止宿賄入用 | 年寄市左衛門 | 中市右衛門 | 状2 |

| 66 | 慶応元年~ | 年貢金請取書 | 鳳之輔 | 市左衛門 | 状8 |

| 67 | 慶応二年 | 家宅物置質入証文 | 忠七 | 市左衛門 | 状 |

| 68 | 慶応三年 | 金子借用証文 | 市左衛門外 | 宇都宮玉屋長蔵 | 状3 |

| 69 | 慶応四年 | 頼母子講金借用返済証文 | 五右衛門 | 市左衛門 | 状 |

| 70 | 慶応四年 | 奉公人請状 | 西方村新蔵 | 市左衛門 | 状 |

| 71 | 江戸期 | 宿役人給料等書立 | 市左衛門 | 状 | |

| 72 | 江戸期 | 家宅改入用書上 | 市左衛門 | 状 | |

| 73 | 江戸期 | 小作米請取書 | 市左衛門 | 会田次郎右衛門 | 状 |

| 74 | 江戸期 | 店借証文 | 鉄五郎 | 市左衛門 | 状 |

| 75 | 江戸期 | 衣類書立 | 市左衛門 | 長帳 | |

| 76 | 江戸期 | 送り一札 | 大沢町久兵衛 | 寿町与兵衛 | 状 |

| 77 | 江戸期 | 店借証文 | 佐吉外 | 市左衛門 | 状2 |

| 78 | 江戸期 | 万通帳 | 宮崎文右衛門 | 越ヶ谷四人組 | 小帳 |

| 79 | 江戸期 | 諸勘定覚書 | 松伏石屋茂兵衛外 | 市左衛門 | 状7 |

| 80 | 明治元年~ | 金子借用証文 | 荒井政太郎外 | 市左衛門外 | 状10 |

| 81 | 明治元年~ | 畑方年貢金請取書 | 次郎右衛門外 | 市左衛門 | 5枚 |

| 82 | 明治二年 | 田畑引当金子借用証文 | 次郎右衛門 | 市左衛門 | 状 |

| 83 | 明治三年 | 養子引取一札 | 菊次郎 | 市左衛門 | 状 |

| 84 | 明治四年 | 無縁講中集銭帳 | 大沢二丁目 | 長帳 | |

| 85 | 明治六年 | 豚代金請取書 | 村松武兵衛 | 広田屋 | 状 |

| 86 | 明治七年 | 役所入用金請取書 | 会田久右衛門 | 黒田倉吉 | 状 |

| 87 | 明治八年 | 水車代金請取書 | 水車屋勘五郎 | 中大壱 | 状 |

| 88 | 明治九・十年 | 地租未納金高書立 | 大沢町 | 状2 | |

| 89 | 明治十三年 | 分家身上方取計書 | 黒田倉吉 | 戸長役場 | 状 |

| 90 | 明治十三年 | 陸羽往還道修繕費下渡願 | 黒田倉吉 | 白根多助 | 綴 |

| 91 | 明治十七年 | 借用金日延約定書 | 中村栄喜外 | 黒田倉吉 | 状2 |

| 92 | 明治十六年~ | 小遣日記帳 | 大沢田中屋 | 小帳 | |

| 93 | 明治十七年~ | 金子借用証文 | 荒井直次郎外 | 黒田倉吉 | 状10 |

| 94 | 明治十八年 | 雇人記載帳 | 黒田倉吉 | 須賀宇兵衛 | 小帳 |

| 95 | 明治二十年 | 耕地売渡契約証 | 北条寿作外 | 黒田倉吉 | 状2 |

| 96 | 明治二十一年 | 衛生組合員氏名書上 | 大沢連合戸長役場 | 状2 | |

| 97 | 明治二十二年 | タンス代金請取書 | 山形梅吉 | 黒田倉吉 | 状 |

| 98 | 明治二十三年 | 小作証及返地証 | 松沢久右衛門外 | 黒田倉吉 | 状4 |

| 99 | 明治二十四年 | 登記委任状 | 黒田倉吉 | 瀬尾勝右衛門外 | 状2 |

| 100 | 明治二十六年 | 古着市場売帳 | 黒田市次郎 | 小帳 | |

| 101 | 明治二十六年 | 奉公人雇証書 | 石井彦八三女 | 黒田倉吉 | 状 |

| 102 | 明治二十六年 | 阿夫利神社講金控帳 | 大沢町 | 長帳 | |

| 103 | 明治二十七年 | 金円借用証 | 須賀秋蔵 | 黒田倉吉 | 綴 |

| 104 | 明治二十八年 | 念仏講膳椀寄付者芳名 | 世話人黒田晋吉外 | 綴 | |

| 105 | 明治二十九年 | 耕地小作証 | 石井国蔵 | 黒田倉吉 | 状 |

| 106 | 明治二十九年 | 阿夫利講金入費帳 | 大沢町 | 長帳 | |

| 107 | 明治二十九年 | 頼母子講金分配支払簿 | 田島幾三郎 | 竪 | |

| 108 | 明治三十年 | 家宅地所借受証 | 喜三郎 | 黒田倉吉 | |

| 109 | 明治三十一年 | おぼへてう | 黒田 | 小帳 | |

| 110 | 明治三十二年 | 質物通帳 | 田中屋源次郎 | 竪 | |

| 111 | 明治三十二年 | 諸控簿 | 大沢黒田 | 小帳 | |

| 112 | 明治三十四年 | 組合会議員氏名書 | 佐川重作 | 松沢久次郎外 | 状 |

| 113 | 明治三十四年 | 用悪水路普請給金支払願 | 外河原小作人一同 | 地主各位 | 状 |

| 114 | 明治三十五年 | 質物通帳 | 田中屋 | 竪 | |

| 115 | 明治三十五年 | 金円借用証 | 黒田倉吉 | 北条かく | 状 |

| 116 | 明治三十七年 | 質流通知書 | 田中屋 | 岡野新吉 | 状 |

| 117 | 明治三十七年 | 土地分筆登記承諾書 | 黒田倉吉 | 状 | |

| 118 | 明治三十七年 | 質流通知書 | 田中屋 | 大橋福次外 | 状12 |

| 119 | 明治三十九年 | 金銭出入控帳 | 大沢町役場 | 綴 | |

| 120 | 明治三十九年 | 盗品質受始末書 | 黒田倉吉 | 越ヶ谷警察分署 | 状 |

| 121 | 明治四十三年 | 町内人名帳 | 大沢二丁目町会 | 長帳 | |

| 122 | 明治四十三年 | 木口挽割賃明細書 | 長帳 | ||

| 123 | 明治四十五年 | 念仏講員名前帳 | 大沢二丁目 | 長帳 | |

| 124 | 明治四十五年 | 家普請見舞控簿 | 黒田倉吉 | 長帳 | |

| 125 | 明治期 | 大房田方修正地価帳 | 黒田倉吉 | 綴 | |

| 126 | 明治期 | 織物物品録 | 大沢町黒田 | 綴 | |

| 127 | 明治期 | 須賀堀水利組合規約 | 須賀堀組合 | 綴 | |

| 128 | 明治期 | 芝居興行案内書 | 会主会田万次郎外 | 状 | |

| 129 | 明治期 | 物品送状・受取状 | 市左衛門外 | 中大一外 | 状22 |

| 130 | 明治期 | 書簡 | 原田伝兵衛外 | 黒田市次郎外 | 状20 |

| 131 | 大正三年 | 換地補償金異儀甲請書 | 小泉市右衛門外 | 新方領耕地整理組合長 | 綴 |

| 132 | 大正六年 | 新方領耕地整理組合通達書 | 尾崎麟之振 | 黒田倉吉外 | 状4 |

| 133 | 大正六年 | 稲作奨励米協議通知書 | 大沢町地主会 | 綴 | |

| 134 | 大正九年 | 念仏講金集帳 | 大沢二丁目 | 長帳 | |

| 135 | 大正九年 | 念仏講人名帳 | 大沢二丁目 | 長帳 | |

| 136 | 大正十三年 | 念仏講膳椀新調寄付控 | 大沢二丁目 | 竪 | |

| 137 | 大正十四年 | 念仏講金集帳 | 大沢二丁目 | 長帳 | |

| 138 | 昭和六年 | 念仏講人名簿 | 大沢二丁目 | 長帳 | |

| 139 | 昭和十二年 | 念仏講員人名及集金帳 | 大沢二丁目 | 長帳 | |

| 140 | 昭和十五年 | 念仏講人名簿 | 大沢二丁目 | 長帳 | |

| 141 | 昭和十六年 | 念仏講人名簿 | 大沢二丁目 | 長帳 | |

| 142 | 昭和二十八年 | 念仏講人名簿 | 大沢二丁目 | 長帳 | |

| 143 | 昭和三十一年 | 念仏講人名簿 | 大沢二丁目 | 長帳 |