旧市史編さん室に寄贈された七左町井出家文書の目録は、すでに昭和六十二年に刊行した『越谷市諸家文書目録』に収録されている。その後おそらくは七左町真言宗日映山観照院に預けられていたとみられる井出家史料が新たに越谷市に寄贈された。これが当史料にあたる。この史料は、享保八年(一七二三)から大正十年(一九二一)にかけての一八三点、このほか補遺として主に慶応二年(一八六六)から昭和二年(一九二七)までの買物通帳など二五点を目録に掲げた。

七左町は、元和から寛永(一六一五~一六四四)にかけ、関東代官頭伊奈半十郎忠治家臣、神明下村の会田七左衛門政重開発による槐戸新田の一集落で、元禄八年の武蔵国幕府領総検地に、越巻村(現越谷市新川町)・大間野村とともに七左衛門村として独立した行政村であった。

この七左衛門村は元禄十三年には大村であったので、上組と下組とに分けられたが、うち下組は幕府領と旗本五給所に分けられ、それぞれ名主が置かれた。実質的には井出門平が名主として旗本領を含めて下組の統轄にあたった。なお上組の名主は野口八郎左衛門で野口氏が世襲で名主を勤めていた。

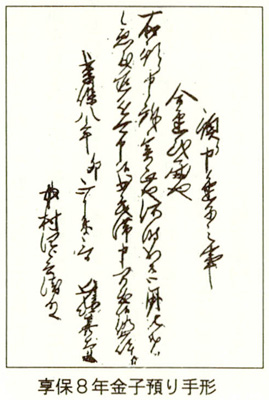

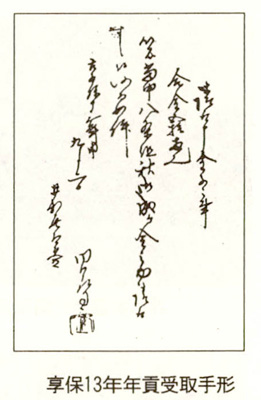

当史料の初見は、享保八年(一七二三)の「畑作年貢金子預り手形」であるが、この受取人は年貢の徴収にあたっていた郷手代中村四郎兵衛で、預け人は元禄の職制改革で、関東代官頭から関東郡代と改められた伊奈忠篤から二代目にあたる伊奈半左衛門忠逵(ただみち)の家臣である上竹喜右衛門である。ちなみに中村四郎兵衛は享保十四年、年貢徴収にあたり、農民の年貢に手心を加えていたとして幕府より追放に処せられ、以来郷手代は廃止されている。次の享保十三年の「年貢受取手形」も、同様で、当時井出喜太夫門平も郷手代であったことが知れる。前記の通り翌十四年からは伊奈支配所の通例となっていた郷手代は廃止され、各村々の名主が年貢徴収その他の責任者に位置づけられることになったわけである。

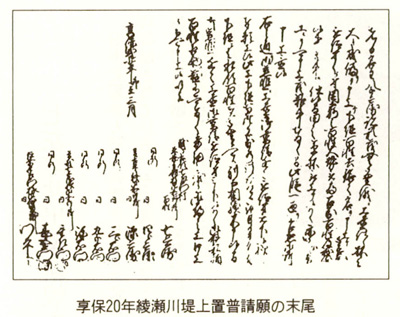

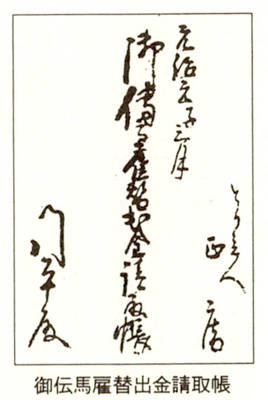

このなかで、当史料には、享保二十年(一七三五)の綾瀬川堤の上置普請願がみられる。もとより綾瀬川は流域一帯の新田開発が促進されるにつれ、少しの降雨でも土砂が流れこみ、寄洲高洲が埋積して河床が上昇、大雨のつど耕地に氾濫するようになり、その被害は大きかった。このため堤防の補強や川底の浚渫(しんちょう)普請は幕府の補助を受けてしばしば施工されるようになっていった。また伝馬仲継所である越ヶ谷宿周辺の村々は、元禄七年(一六九四)より伝馬に従事することが定められたが、七左衛門村もその一村であった。なお享保十一年(一七二六)、助郷村の組み替えが行われたが、このときも七左衛門村は越ヶ谷宿助郷二二か村の一村であった。当史料寛延三年(一七五〇)の、「越ヶ谷宿助郷村高控」がそれであるが、この助郷勤高は普請役高など諸役を差し引いたものなので、本来の村高とは異なっていた。なお寛政十年(一七九八)と享和三年(一八〇三)の質地に関する受取人は元庵とあるが、この人物の実態は不明ながら七左衛門村の医師であったと思われる。ちなみに地主の多くは助郷勤を小作人に勤替させていたのが普通であった。元治元年(一八六四)の「御伝馬雇替出金請取帳」がその一例である。差出人は正庵とあるが、おそらく元庵の子か孫であったろう。受取人は門平とあるがこれは名主井出門平で、あらかじめ地主から助郷勤を雇替するため、雇替人足の給金を名主門平に差し出し、門平が助郷人足を雇っていたとみられる。

慶応四年(一八六八)の「御伝馬勤高覚帳」がみられるが、このときは、薩長を中心とした東征軍が、江戸に攻め入って江戸を占領、幕府脱走兵の追討や、会津征討の通行で、輸送人馬の徴発は激しく、必要人馬の徴発はむずかしかった。これに対し維新政府は、従来の伝馬制度を改め、宿や助郷を一体とした伝馬制を布き、過激な人馬の徴発を強行したので、各村びとの困窮を招き、これにともなう混乱が続いたが、当史料によってもその一端をうかがうことができる。

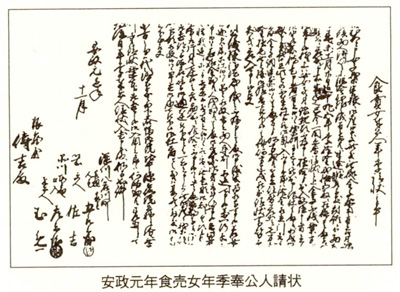

また、安政元年(一八五四)の食売女の「年季奉公人請状」とある文書がみられる。食売女とは飯盛女とも称され、食売旅篭屋に売られ、宿泊客に特殊な接待をさせられる女性である。この食売女は旅篭屋から旅篭屋に転々と身売りされ、そのつど身売り金が嵩んでいき、病気で倒れるまで自由を奪われ、死んでも無縁仏として葬られるのが普通であった。当文書の年季奉公人は、〝むめ〟という女性で、深川の遊廓から大沢町の旅篭屋に二五両で売り渡されている。ちなみに江戸時代の大沢町は日光道中千住宿に次ぐ公認の食売旅篭数が多かった町で、〝大沢橋からおろちが出ても大沢通いはやめられぬ〟などとうたわれ、花街として賑わいをみせていた所であった。

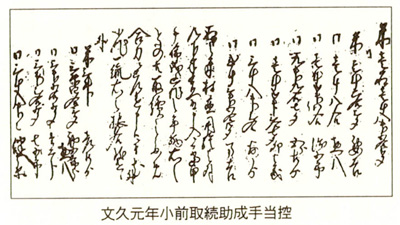

安政五年(一八五八)、井伊直弼は大老となり諸外国との通商条約を結んで貿易港が開かれ、物資の交流が盛んになった。これにともない物価は急騰、小作人層や地借店借層の困窮は極度に達し、生活防衛のための騒動が各所に頻発するようになった。これに対し地主層は生活共同体の趣旨のもと、困窮者に米穀や金銭を拠出して救助にあたった。七左衛門村でも例外ではなく施米や施金に務めた。文久元年(一八六一)の七左衛門村下組の「小前取続助成手当控」の史料がその一例である。この困窮者に対する施米や施金は、明治初年まで続けられているが、資本主義自由経済が取り入れられてからは、こうした生活共同体の仕組みは消滅していった。

このほか江戸時代は土地の買売は禁止されていたので、金融は質地という形で融通を受けていた。そのため当史料にも質地証文が数多くみられる。これは検地帳から担保物件である田畑を抜書して質地の証文に添付するしきたりであった。これを検地帳からの「小拾書抜」と称した。しかし質流れで江戸期にも土地所有の移動は激しかった。

やがて征討軍の江戸進駐で幕府は倒れたが、明治二年(一八六九)には当地域は小菅県に、明治四年十一月には埼玉県に所属した。この頃井出家の当主は門平から庸造に移っており、以来当史料の差出者受取者のおよそは井出庸造になっている。明治政府は武家を廃して、国民皆兵による徴兵制を布くとともに、町村を単位とした行政区を解消し、大小区制による行政区を設けた。七左衛門村は埼玉県の第二区に位置づけられ、区長は草加町(現草加市)の高橋壮右衛門、副区長は井出庸造と大間野の中村賢之助が任ぜられた。この区も細分されて、それぞれに戸長が置かれた。

なお副区長に選ばれた井出庸造は、井出門平の長子として天保十四年(一八四三)に生まれ、明治七年には位階一五等である副区長に任ぜられている。

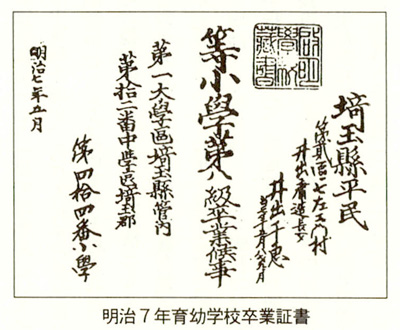

また明治五年には学制が発布され、翌六年には寺小屋にかわる公立学校が設置されていった。当初の校舎は、寺院を借りたのが普通であった。出羽地域では七左衛門村の観照院を使用した育幼学校と、廃寺となった越巻村の万蔵院を使用した越巻学校が、同六年に開校している。史料には育幼学校に入学した井出庸造長女の千恵の、明治七年の小学第八級の卒業証書が残されている。なお西洋文明を取り入れた政府は、明治五年、年間行事など、日本の伝統文化を育成してきた日本暦(旧暦)や、年間の農事暦を示した二十四節気の暦を廃止し、西洋暦(太陽暦)を採用した。この西洋暦は、年間の伝統行事や、農業季節と合わなかったので、国民は独自に一か月遅れの暦をつくってこれを用いるようになった。月遅れの暦である。

さて余談に走ったが、当史料には明治三年の第二戸籍区のうち、七左衛門・谷中・越巻・長島の戸籍簿や、明治九年の「地租改正十字縄入検査書」がみられる。政府は資本主義経済への移行にあたり、土地の自由買売を許可するため地券状を発行したが、その地価を確定させるため、埼玉県では同九年より地租改正による土地一筆ごとの調査を命じた。この調査は一部改正などを経て、明治十二年に確定され、改めて地券状が発行されている。この過程で明治十一年の「井出家所有田畑反別取調書」や、「高札場地所払い下げ書」などがみられる。ちなみに政府は明治十二年、町村の独自制を無視した大小区制を廃止、再び町村を行政単位に置き、県と町村の間に郡役所を設けた。このとき当地域は岩槻町に置かれた郡役所のもとに南埼玉郡と称された。これを〝郡区町村編成法〟と称した。同時に布達された〝府県会規則〟と〝地方税規則〟を合わせ三新法ともよばれた。これにより県会議員が選挙で選ばれ、さらに町村会を開くよう達せられたのである。この当初の県議会議員には、七左衛門村の井出庸造と、大泊村の那倉官三郎が、十二年五月から十七年七月まで、十七年十月からは大間野村の中村賢之輔や袋山村の細沼範十郎などが県議会議員を勤めている。同じく明治十七年には、小さな町村では財政的、人材的に不都合だとして、近隣数か村を統合させた連合戸長制の編成が指示された。当地域では、七左衛門・大間野・谷中・越巻・四町野・神明下の六か村が連合し、谷中村に連合戸長役場が設けられたので、谷中村連合と称され、連合戸長には井出庸造が選任された。当時村長は戸籍法のもとで、まだ戸長と呼ばれていた。当史料明治十七年の「諸品払出金受領簿」や、「谷中村連合議事細則」、明治十八年の「戸長代人証明願」、明治十九年の「戸長役場事務引継書」が、その関連史料である。この連合戸長制の村々が、明治二十二年四月に成立した出羽村を構成させた村々である。出羽村の村名は、慶長年間出羽地区の沼沢地の干拓を目的に、谷中村より蒲生の一里塚地先の綾瀬川までの排水路である出羽堀を開削した、越ヶ谷郷の開発領主、会田出羽資久の出羽をとったものである。この出羽村の初代の村長はやはり井出庸造で、明治三十七年六月まで村長を勤めた。この間井出庸造は南埼玉郡役所の参事会員でもあった。

出羽地区の農業用水は、江戸時代より末田・須賀溜井(現岩槻市)より引水した末田用水を用いたが、この末田用水は越巻からは、新川用水と称されていた。明治十一年の「末田用水土功区域取調書」や同十三年の「末田用水圦番給米割賦帳」、二十六年の「末田用水組合反別地価調査」がその関連史料である。また当史料には、明治二十四年の「大間野龍ノロ圦普請上申書」がみられる。この龍ノロは赤山道(県道越谷・鳩ヶ谷線)の下に設けられた七左衛門村の一部に通水された圦樋で、この圦は龍が天に昇るときの水路であるとの伝説を残していたので、龍ノロと称された。また二十五年の「高等小学校組合設立上申書」がみられるが、これは明治二十年、十一町村組合による越ヶ谷高等小学校が、越ヶ谷小学校内に開設され、南埼玉郡長管理のもと南埼玉郡第二高等小学校と称された。これが二十五年郡長の管理から離れ越ヶ谷町外一町九ヶ村学校組合として組合運営を願った上申書で、これには学校組合規約が載せられている。差出者は越ヶ谷大沢組合町当時の町長島根荘三であるが、この組合町は三十五年に解散、それぞれ独立した町となっている。

政府は明治六年、廃止した武家に代り将兵を民間から徴用する徴兵令を布達した。常備兵は三年の兵役が課せられたが、これを現役兵と称した。現役兵を出した各町村ではこれを名誉とし、現役を終えた帰還兵には当史料明治二十四年の徴兵慰労会による「現役兵帰郷歓迎式辞」にみられるように、盛大な歓迎会が催されていた。しかし一家の大黒柱が徴兵されたため、働き手を失ない困窮する家庭も少なくなかった。当史料明治三十六年の「徴兵留守宅窮状報告書」がこの一例を語っている。

明治三十年代に入ると、資本主義経済が進行し、これにもとづく企業活動が盛んになるとともに、資金を融通する銀行が設立されていった。当史料明治三十一年越ヶ谷鈴木銀行の「銀行開設広告書」や、三十七年の「出羽銀行定款」がそれである。出羽銀行は井出庸造・中村悦蔵・野口源次郎らによる設立であるが、解散か吸収合併かその後の詳細は不明である。

江戸幕末期の開国以来、外国より持ち込まれたコレラ・ペスト・痘瘡などの伝染病が蔓延するようになったが、ことに明治十二年と明治十九年のコレラの蔓延は大きく、死亡者は後をたたなかった。これに対し政府は衛生組合の結成を指示、衛生組合規則を発して防疫に努めさせたが、伝染病の流行はおさまらなかった。そこで政府は三十二年には患者を収容する隔離病舎の設置を各町村に義務づけたが、財政窮迫にあえぐ各町村ではこれに応じることはできず、隔離病舎の建設計画はもちろん、衛生費とても住民の寄付に頼ったり、県に補助金を申請するほかなかった。当史料明治三十四年の「衛生費寄付願」、同三十四年の「伝染病予防費補助申請」などがそれである。やがて数か町村連合による避病院が追々設置されるようになったが、越谷地域では大正期を待たねばならなかった。

明治三十五年、出羽村住民による県知事宛の「海外旅券下付願」がみられるが、この旅券申請者は、出羽村大字越巻の農業名倉半治郎、旅行先は北アメリカ合衆国、目的は農業研究で、期間は三か年とある。ちなみにこの頃には、資本主義農業のもとで、追いつめられて、ブラジルなどに転住する人びとが増大していた。また史料には日常生活に密着した綾瀬川や末田用水、また、道路・橋梁などの諸史料が数多く収められているが、これらの説明は省略することにした。

当史料には年月不詳ながら、明治期とみられる「稲田石材株式会社の定款」や、「株式申込人名簿」がみられる。これによると同会社は花崗岩の採堀販売、鋼山は茨城県西茨城郡西山内村大字稲田(現茨城県笠間市)、資本金は十万円、会社創立の主唱者は、出羽村の中村悦蔵、井出庸造の子息で、祖父の名を襲名した井出門平、荒井吉右衛門、越ヶ谷町の有滝七蔵、遠藤弥市、蒲生村の中村彦左衛門、神谷利兵衛、増林村の榎本英蔵など越谷地域の有力者が名をつらねている。この最大の株式購入申込人は中村悦蔵の一七〇株で第一回の払込金は二一二五円、次いで日本橋の小沢守一の一〇〇株、次いで蕨町の岡田健次郎と日勝村(現白岡町)の染谷塊一、蒲生村の神谷利左衛門・出羽村の荒井吉右衛門の七〇株、それ以下は出羽村を中心とした越谷地域の有力者で占められていた。その後この会社がどうなったのかは史料が見当らず不明である。

なおこの会社創立主唱者の一人、井出門平は、昭和二年(一九二七)五月より十二年十一月まで出羽村長を務め、この間昭和十年九月より、十二年十一月まで県議会議員を兼任していた。

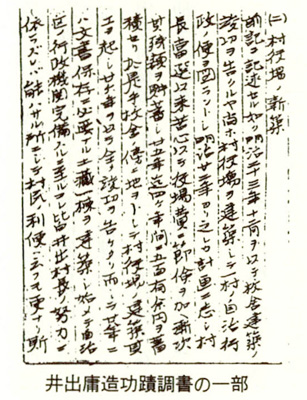

明治当初より、村政・郡政・県政に活躍してきた門平の父井出庸造は、大正九年(一九二〇)十月七八歳で死去した。このとき出羽村が「井出庸造功蹟調書」を当時の出羽村長中村悦蔵名で県に提出した。これによると庸蔵は明治維新期には引き続き七左衛門村の名主、明治四年七月の戸籍区制では埼玉県第七区副区長、十二年の三新法成立時には初代の県議会議員、十七年の連合戸長制には谷中村連合戸長、二十二年四月の町村制には出羽村初代の村長に選任。この間明治二年には赤山道を土盛して七左衛門村の水災被害を防止、七年には中村賢之輔ら有志とともに県に働きかけ、県営による花俣(現東京都足立区)までの綾瀬川淩渫上普請を実施、これにともない八年には出羽堀の浚渫を施工、二十三年には独立校舎出羽小学校を建造、二十六年には出羽小学校に隣接して出羽村役場を創設、三十二年の越ヶ谷小学校火災には義捐金を募集して、被災者救助費として数百円を寄贈、その他その功績は数えるにいとまない程である、などと述べられている。

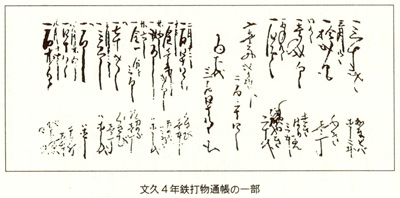

なお本史料中には、信用取引による諸品購入の通帳が数多くみられる。これは生活用品としての呉服・鉄物・荒物・酒・魚類・野菜・米搗・それに材木などである。うち呉服には晒や前掛・手拭などが含まれる。荒物とは荷綱・石炭・蛎灰・セメントなど、主な取引店は、荒物では越ヶ谷本町の桔梗屋荒井麟之助店、呉服屋は越ヶ谷新町の万寿屋会田善次郎店、さしみ・鮭かん・ちくわ・のり・そうめんなどは八百勝だが、野菜類は農家だけに載せられていない。材木類は佃田屋と称した大野伊右衛門店、酒類は越ヶ谷新町の酒屋高橋喜蔵店、米搗は蒲生の精米所渋谷冨之助店、鉄物類は越ヶ谷中町の道具屋木下半助店などで、これには釘・鎹(かすがい)・鉄棒・太鼓張釘・レールなどとある。昭和期になると農作物の肥料は豆粕・干鰯などのほか化学肥料が入ってくるが、まだ下肥が中心で、井出家の通帳には昭和五年の「下肥特約帳」なとがみられる。その仕入先は蒲生の土倉下肥店とある。また昭和期に入ると、生命保険特約店が越ヶ谷町にもみられるようになるが、本史料にも昭和五年の仁寿生命保険越ヶ谷代理店の進出がみられる。

このほか江戸時代の書籍『孟子』や『論語』などのほか福沢諭吉『学問ノススメ』の数冊がここに収められている。また、須原屋茂兵衛文政九年(一八二六)刊による増補刊本『倭節用悉改袋』と題した大冊があるが、これには絵画で全国の名所旧蹟を示したり、歴史上著名な武家や伝説などが載せられている。たとえば儀制の項として馴象や伏馬などの絵画である。

| 番号 | 年代 | 表題 | 差出人 | 受取人 | 形状 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 享保八年 | 畑作年貢金子預り証手形 | 上竹喜右衛門 | 中村四郎兵衛 | 状 |

| 2 | 享保十三年 | 年貢受取手形 | 田口左司馬 | 井出喜太夫 | 状 |

| 3 | 享保二十年 | 綾瀬川堤上置普請願 | 七左衛門村外 | 伊奈半左衛門役所 | 状 |

| 4 | 寛延三年 | 越ヶ谷宿助郷村高控 | 大間野村外村々 | 状 | |

| 5 | 安永三年 | 古綾瀬川改修差留願 | 七左衛門村 | 代官役所 | 小帳 |

| 6 | 寛政四年 | 質物相渡申田地証文之事 | 岩槻源之助 | 千住喜七 | 状 |

| 7 | 寛政四年 | 検地帳小拾書抜 | 源之助 | 喜七 | 長帳 |

| 8 | 寛政十年 | 質物相渡申証文之事 | 七左清右衛門 | 元庵 | 状 |

| 9 | 寛政十年 | 検地帳小拾書抜 | 七左清右衛門 | 元庵 | 長帳 |

| 10 | 寛政十年 | 質物相渡申証文之事 | 七左久左衛門 | 元庵 | 状 |

| 11 | 寛政十年 | 検地帳小拾書抜 | 七左久佐衛門 | 元庵 | 長帳 |

| 12 | 享和三年 | 質物田地添証文 | 千住喜七 | 元庵 | 状 |

| 13 | 文化十二年 | 質物田地証文 | 七左久佐衛門 | 井出門平 | 状 |

| 14 | 文化十四年 | 質物田地証文 | 半次郎 | 門平 | 状 |

| 15 | 文化十四年~ | 耕地質物一札 | 久左衛門 | 門平 | 状 |

| 16 | 文政二年 | 伝馬勤取調方一札 | 四町野太郎兵衛 | 袋山吉左衛門 | 綴 |

| 17 | 文政七年 | 金子借用申入書 | 門平 | 八郎左衛門 | 状 |

| 18 | 文政七年 | 貸金出入対談一札書 | 八郎左衛門 | 門平 | 状 |

| 19 | 文政九年 | 譲渡申証文之事 | 清兵衛 | 門平 | 状 |

| 20 | 弘化二年 | 御手本書 | 深井七兵衛 | 竪 | |

| 21 | 弘化三年 | 綾瀬川浚入用割合帳 | 七左衛門村 | 長帳 | |

| 22 | 嘉永元年 | 質物田地証文 | 清兵衛 | 門平 | 状 |

| 23 | 嘉永二年 | 万之通帳 | 松本 | 門平 | 小帳 |

| 24 | 安政元年 | 食売女年季奉公人請状 | 深川五郎兵衛 | 旅籠屋伝吉 | 状 |

| 25 | 安政三年 | 衣類掛売通帳 | 冨田屋伊左衛門 | 井出門平 | 小帳 |

| 26 | 安政四年 | 入置申小作証文之事 | 井出門平 | 林蔵 | 状 |

| 27 | 安政四年 | 質物田地証文 | 林蔵 | 門平 | 状 |

| 28 | 安政五年 | 萱畑質地証文 | 万右衛門 | 門平 | 状 |

| 29 | 安政六年 | 東法朔書拾 | 門平 | 状 | |

| 30 | 文久元年 | 小前取続助成手当控 | 七左下谷組 | 長帳 | |

| 31 | 文久三年 | 預り申金子証文 | 門平 | 太郎左衛門 | 状 |

| 32 | 文久四年 | 鉄打物通帳 | かじや菊之助 | 門平 | 小帳 |

| 33 | 元治元年 | 御伝馬雇替出金請取帳 | 正庵 | 門平 | 小帳 |

| 34 | 慶応二年 | 小作米請取帳 | 井出 | 小帳 | |

| 35 | 慶応二年 | 酒の通帳 | 近江屋久助 | 門平 | 小帳 |

| 36 | 慶応二年 | 長州征伐等触書拝見証文 | 七左村役人 | 松村忠四郎役所 | 綴 |

| 37 | 慶応二年 | 水油通帳 | 新生油屋重兵衛 | 門平 | 小帳 |

| 38 | 慶応四年 | 御伝馬勤高覚帳 | 下組兵右衛門 | 長帳 | |

| 39 | 江戸期 | 店請状之事 | 亀右衛門 | 吉右衛門 | 状 |

| 40 | 江戸期 | 八郎左衛門所持地絵図 | 八郎左衛門 | 状 | |

| 41 | 江戸期 | 質屋稼通達書 | 関東取締出役 | 綴 | |

| 42 | 江戸期 | 孟子巻之二 | 竹林堂刊 | 竪 | |

| 43 | 江戸期 | 論語巻之二 | 竹林堂刊 | 竪 | |

| 44 | 江戸期 | 論語巻之六 | 竹林堂刊 | 竪 | |

| 45 | 江戸期 | 俳句書 | 滑川斉古楽 | 状 | |

| 46 | 明治二年 | 万手控書 | 井出庸造 | 小帳 | |

| 47 | 明治二年 | 金札拝借証文(後欠) | 七左衛門村 | 大政官 | 状 |

| 48 | 明治二年 | 建家売渡証 | 栄吉 | 庸造 | 状 |

| 49 | 明治二年 | 質物田地証文 | 栄吉 | 井出庸造 | 状 |

| 50 | 明治二年 | 入置申地守小作証文 | 要吉 | 井出門平 | 状 |

| 51 | 明治三年 | 畑作物書上 | 井出庸造 | 綴 | |

| 52 | 明治三年 | 万日誌手控帳 | 庸造 | 小帳 | |

| 53 | 明治三年 | 村入用帳 | 七左衛門村 | 長帳 | |

| 54 | 明治三年 | 質地証文 | 西川由兵衛 | 井出庸造 | 綴 |

| 55 | 明治三年 | 金子借用証文 | 市右衛門 | 庸造 | 状 |

| 56 | 明治四年 | 絵図付小作証文 | 由兵衛 | 庸造 | 状3 |

| 57 | 明治四年 | 質物田地証文 | 河上金蔵 | 庸造 | 状 |

| 58 | 明治四年他 | 切図絵図一括 | 小作地一括 | 状一括 | |

| 59 | 明治五年 | 綾瀬川普請費下調簿 | 戸塚村他 | 長帳 | |

| 60 | 明治五年 | 地替証文 | 黒須五郎左衛門 | 井出庸造 | 綴 |

| 61 | 明治五年 | 第二区戸籍簿 | 七左・谷中・越巻・長島 | 井出庸造 | 綴 |

| 62 | 明治六年 | 学問ノススメ | 福沢諭吉 | 小帳 | |

| 63 | 明治六年 | 啓明学校等訓導辞令 | 埼玉県 | 状 | |

| 64 | 明治六・七年 | 諸役辞令 | 井出庸造 | 埼玉県 | 状3 |

| 65 | 明治七年 | 田地売渡証 | 西川滝蔵 | 井出庸造 | 綴 |

| 66 | 明治七年 | 入送籍控書 | 七左衛門村 | 綴 | |

| 67 | 明治八年 | 死亡届 | 越ヶ谷町等 | 正副区長 | 綴 |

| 68 | 明治七・八年 | 卒業証書等 | 埼玉県 | 井出千恵 | 状4 |

| 69 | 明治八年 | 種痘済証 | 河村宗謙 | 井出千恵他 | 状3 |

| 70 | 明治九年 | 雑要簿 | 井出庸造 | 小帳 | |

| 71 | 明治九年 | 地租改正十字縄入検査書 | 第二区井出 | 小帳 | |

| 72 | 明治九年~ | 地所永代売渡証 | 萩野勘蔵等 | 井出庸造 | 綴2 |

| 73 | 明治九年~ | 土地売却証・小作証一括 | 野口八郎左衛門外 | 綴状一括 | |

| 74 | 明治十一年 | 井出家所有田畑反別取調書 | 井出庸造 | 綴 | |

| 75 | 明治十一年 | 高札場地所払い下げ書 | 増田兵右衛門 | 白根多助 | 綴 |

| 76 | 明治十一年 | 小菅県報恩社金調書 | 野口八郎左衛門他 | 御掛笹目黙介外 | 綴 |

| 77 | 明治十一年 | 末田用水土功区域取調書 | 小泉市右衛門 | 吉田清英 | 綴 |

| 78 | 明治十一年 | 金子預り証文 | 七左衛門村 | 井出庸造 | 状 |

| 79 | 明治十二年 | 育幼学校退校願 | 井出干恵 | 状 | |

| 80 | 明治十三年 | 末田用水圦番給米割賦帳 | 七左戸長役場 | 長帳 | |

| 81 | 明治十三年 | 地所売渡証 | 小泉理兵衛 | 井出庸造 | 綴 |

| 82 | 明治十四年~ | 材木通帳 | 佃屋伊右衛門 | 井出庸造 | 小帳 |

| 83 | 明治十四年~ | 借用金抵当証一括 | 田中七五郎等 | 井出庸造 | 綴状一括 |

| 84 | 明治十五年 | 村方地価小前壱人別帳 | 井出庸造 | 小帳2 | |

| 85 | 明治十六年 | 標註十八史略 | 東崖堂刊 | 竪 | |

| 86 | 明治十七年 | 警察署修繕費明細書 | 埼玉県議会 | 綴 | |

| 87 | 明治十七年 | 諸品払出金受領簿 | 谷中連合戸長役場 | 小帳 | |

| 88 | 明治十七年 | 谷中村連合議事細則 | 井出庸造 | 吉田清英 | 綴 |

| 89 | 明治十八年 | 戸長代人証明願 | 中村五郎左衛門 | 谷中連合戸長役場 | 状 |

| 90 | 明治十九年 | 末田用水区域取調書 | 川上次郎右衛門等 | 吉田清英 | 綴 |

| 91 | 明治十九年 | 金子借用証文 | 会田左馬之助 | 井出庸造 | 状 |

| 92 | 明治十九年 | 戸長役場事務引継書 | 井出庸造 | 間中進之 | 綴 |

| 93 | 明治二十年 | 蒲生村等出羽堀組合編入願 | 井出庸造他 | 郡長間中進之 | 綴 |

| 94 | 明治二十年 | 二町八か村引継帳簿目録 | 戸長井出庸造 | 越ヶ谷治安裁判出張所 | 綴 |

| 95 | 明治二十一年 | 小作入付金徴収簿 | 井出庸造 | 長帳 | |

| 96 | 明治二十一年 | 相続人変更願 | 井出庸造 | 井出門逸 | 綴 |

| 97 | 明治二十二年 | 巡査駐在所新築設計書 | 請負大工 | 出羽村役場 | 綴 |

| 98 | 明治二十三年 | 水災義損金付届書 | 井出庸造他 | 島崎広太郎 | 状 |

| 99 | 明治二十四年 | 現役兵帰郷式辞 | 徴兵慰労会 | 野口森蔵外 | 状 |

| 100 | 明治二十四年 | 大間野龍ノロ圦普請上申書 | 井出庸造 | 大久保貫一 | 状 |

| 101 | 明治二十五年 | 学事年報取調条項 | 出羽村役場 | 綴 | |

| 102 | 明治二十五年 | 高等小学校組合設立上由書 | 島根荘三他 | 島崎広太郎 | 綴 |

| 103 | 明治二十五年 | 真影式場搬入具申書 | 井出庸造 | 久保田貫一 | 綴 |

| 104 | 明治二十六年 | 末田用水組合反別地価調書 | 越ヶ谷町 | 綴 | |

| 105 | 明治二十九年 | 寄付金贈呈感謝状 | 慈善会免囚保護院 | 出羽村 | 状 |

| 106 | 明治二十九年 | 戸塚出羽道公益道編入願 | 井出庸造他 | 県議会議員 | 綴 |

| 107 | 明治三十年 | 委員日当各町村割賦書 | 越ヶ谷外八町村 | 綴 | |

| 108 | 明治三十年~ | 郡参事会召集状 | 島崎広太郎 | 井出庸造 | 綴 |

| 109 | 明治三十一年 | 銀行開設広告書 | 越ヶ谷鈴木銀行 | 状 | |

| 110 | 明治三十一年 | 臨時費徴収越巻決議書 | 島村尚吉他 | 綴 | |

| 111 | 明治三十一年 | 歳出入総計精算書 | 出羽村役場 | 綴 | |

| 112 | 明治三十一年 | 河川用水路書上 | 出羽村 | 綴2 | |

| 113 | 明治三十三年 | 溺死者検死願 | 川上林左衛門 | 越ヶ谷警察分署 | 綴 |

| 114 | 明治三十二年 | 岩槻蒲生道橋梁工事予算書 | 出羽村 | 井出庸造 | 綴 |

| 115 | 明治三十三年 | 綾瀬川組合常任委員当選通知 | 小林信左衛門 | 井出庸造 | 状 |

| 116 | 明治三十三年 | 綾瀬川及末田用水関係書 | 中村近蔵他 | 間中進之他 | 綴7 |

| 117 | 明治三十四年 | 教育資金貸与申請書 | 出羽村長 | 埼玉県知事 | 綴 |

| 118 | 明治三十四年 | 歳出入予算決算表 | 出羽村役場 | 綴 | |

| 119 | 明治三十四年 | 谷中区費書上 | 中村米蔵 | 井出庸造 | 綴 |

| 120 | 明治三十四年 | 履歴書 | 秋山孝三郎 | 井出庸造 | 綴 |

| 121 | 明治三十四年 | 衛生費寄付願 | 出羽村役場 | 綴 | |

| 122 | 明治三十四年 | 伝染病予防費補助申請 | 出羽村長 | 山田春三 | 綴2 |

| 123 | 明治三十四年他 | 出羽村長引継帳簿目録 | 井出庸造 | 綴2 | |

| 124 | 明治三十五年 | 綾瀬川浚渫工事願 | 井出庸造 | 木下周一 | 綴 |

| 125 | 明治三十五年 | 衆議院議員選挙人名簿 | 埼玉県 | 小帳 | |

| 126 | 明治三十五年 | 大沢橋二脚撤去反対請願 | 越ヶ谷町長他 | 状 | |

| 127 | 明治三十五年 | 海外旅券下付願 | 井出庸造 | 神谷厚 | 綴 |

| 128 | 明治三十五年 | 浦和高等女学校学則 | 埼玉県 | 竪 | |

| 129 | 明治三十五年 | 衛生費寄付明細表 | 井出庸造 | 神谷厚 | 綴 |

| 130 | 明治三十六年 | 地守請負証 | 豊田新蔵他 | 井出庸造 | 綴 |

| 131 | 明治三十六年 | 県費支弁道路改築工事申請書 | 勝山源三郎他 | 木下周一 | 綴 |

| 132 | 明治三十六年 | 衆議院議員投票録 | 出羽村 | 神谷厚 | 綴 |

| 133 | 明治三十六年 | 出羽村役場文書保存規定 | 出羽村 | 綴 | |

| 134 | 明治三十六年 | 徴兵留守宅窮状報告書 | 井出庸造 | 神谷厚 | 綴 |

| 135 | 明治三十六年 | 歳出入予算書 | 出羽村役場 | 綴 | |

| 136 | 明治三十六年 | 歳出入予算書 | 出羽村役場 | 綴 | |

| 137 | 明治三十七年 | 大工出勤通帳 | 大工棟梁 | 小帳 | |

| 138 | 明治三十七年 | 文書種別標準細目表 | 埼玉県 | 井出庸造 | 綴 |

| 139 | 明治三十七年 | 営業報告書 | 埼玉農工銀行 | 竪2 | |

| 140 | 明治三十七年 | 出羽銀行定款 | 野口源次郎他 | 小帳 | |

| 141 | 明治三十七年~ | 歳出入予算決算表一括 | 出羽村役場 | 綴一括 | |

| 142 | 明治三十八年 | 写真代領収書 | 浅草江崎写真館 | 井出庸造 | 状 |

| 143 | 明治三十八年 | 大神宮御神楽奉賛加名簿 | 伊勢内宮 | 綴 | |

| 144 | 明治三十八年 | 修業証書 | 越ヶ谷高等小学校 | 井出門平 | 状 |

| 145 | 明治三十八年~ | 受取書一括 | 津国屋彦右衛門他 | 井出庸造 | 状一括 |

| 146 | 明治三十八年~ | 鉄物通帳 | 木下半助 | 井出 | 小帳7 |

| 147 | 明治三十八年~ | 材木通帳 | 佃屋伊右衛門 | 井出 | 小帳3 |

| 148 | 明治四十年 | 南埼教育会臨時総会通知書 | 南埼教育会 | 新井勘蔵 | 状 |

| 149 | 明治四十一年 | 埼玉歯科医師会規約 | 埼玉歯科医師会 | 状2 | |

| 150 | 明治四十二年 | 土地分筆登記申請書 | 井出庸造 | 越ヶ谷区裁判所 | 綴 |

| 151 | 明治四十二年 | 小作米金滞納催告状 | 井出庸造 | 越ヶ谷区裁判所 | 綴 |

| 152 | 明治四十二年 | 動産果実仮差押調書 | 井出庸造 | 越ヶ谷区裁判所 | 綴2 |

| 153 | 明治四十四年 | 小作米金受取帳 | 井出 | 小帳 | |

| 154 | 明治期 | 稲田石材会社仮定款 | 創立事務所 | 綴 | |

| 156 | 明治期 | 稲田石材株式申込人名簿 | 創立事務所 | 中村悦蔵他 | 綴 |

| 157 | 明治期 | 小作証・借用金証一括 | 田村与助他 | 井出庸造 | 綴・状 |

| 158 | 明治期 | 諸図面一括 | 状 | ||

| 159 | 明治期 | 収入印紙 | 状5 | ||

| 160 | 明治期 | 筋肉一覧表 | 状 | ||

| 161 | 明治期 | 正文章軌範 | 東涯堂刊 | 竪 | |

| 162 | 明治期 | 出羽堀堰枠元形改造願(後欠) | 綴 | ||

| 163 | 大正元年 | 永代祠堂金領収書 | 三明院今泉秀定 | 井出庸造 | 状 |

| 164 | 大正二年 | 返済金約定書 | 井出庸造 | 大塚八百蔵 | 状 |

| 165 | 大正二年 | 万金銭出入帳 | 井出いく子 | 小帳 | |

| 166 | 大正三年 | 土地売却契約証 | 代理中村悦蔵 | 井出庸造 | 綴2 |

| 167 | 大正三年 | 諸品受取控帳 | 井出すが | 小帳 | |

| 168 | 大正三年 | 役場納金小作者調書 | 井出 | 大熊辰之助 | 綴 |

| 169 | 大正三年 | 話疑一件始末書 | 井出庸造 | 越ヶ谷警察分署 | 綴 |

| 170 | 大正三年 | 米・味噌・薪・炭等渡帳 | 井出庸造 | 井出すが | 小帳 |

| 171 | 大正四年 | 有価証券控書 | 井出庸造 | 綴 | |

| 172 | 大正四年 | 万おぼえ帳 | 井出 | 小帳 | |

| 173 | 大正四年 | 金銭出納簿 | 井出竹軒 | 綴 | |

| 174 | 大正四年 | 覚控帳 | 井出竹軒 | 小帳 | |

| 175 | 大正六年 | 綾瀬川浚渫竣功届 | 井出庸造 | 状 | |

| 176 | 大正七年 | 病気見舞控帳 | 井出 | 長帳 | |

| 177 | 大正八年 | 徴兵保護案内書 | 徴兵保険会社 | 状 | |

| 178 | 大正八年 | 不用橋梁無料下付願 | 中村悦蔵 | 綴 | |

| 179 | 大正九・十年 | 第一・第三営業報告書 | 日本皮革塗装会社 | 井出門平他 | 綴2 |

| 180 | 大正九年 | 井出庸造功蹟調査控 | 出羽村 | 綴 | |

| 181 | 大正九年 | 井出庸造弔辞 | 中村悦蔵 | 状 | |

| 182 | 大正十年 | 看護日誌 | 相愛看護婦会 | 山口病院 | 綴 |

| 183 | 大正十年 | 卒業証書 | 杉戸高等小学校 | 久保田愛 | 状 |

| 番号 | 年代 | 表題 | 差出人 | 受取人 | 形状 |

|---|---|---|---|---|---|

| 184 | 文政九年 | 倭節悉改袋増写本 | 須原屋茂兵衛刊 | 井出 | 竪大 |

| 185 | 慶応二年 | 鉄打物通帳 | かじや権兵衛 | 井出 | 小帳 |

| 186 | 江戸期 | 糸屑(言語集) | 井出 | 小帳 | |

| 187 | 明治四十三年 | 鉄物通帳 | 道具屋半助 | 井出 | |

| 188 | 大正六年 | 呉服通帳 | 万寿屋会田善次郎 | 井出 | |

| 189 | 大正七年 | 呉服通帳 | 万寿屋 | 井出 | |

| 190 | 大正八年 | 呉服通帳 | 万寿屋 | 井出 | |

| 191 | 大正八年 | 呉服通帳 | 万寿屋 | 井出 | 小帳 |

| 192 | 大正九年 | 呉服通帳 | 万寿屋 | 井出 | 小帳 |

| 193 | 大正十年 | 呉服通帳 | 万寿屋 | 井出 | 小帳 |

| 194 | 大正十三年 | 呉服通帳 | 万寿屋 | 井出 | 小帳 |

| 195 | 大正十三年 | 米搗通帳 | 蒲生渋谷精米所 | 井出 | 小帳 |

| 196 | 大正十三年 | 道具屋通帳 | 木下半助 | 井出 | 小帳 |

| 197 | 大正十四年 | 呉服通帳 | 万寿屋 | 井出 | 小帳 |

| 198 | 大正十四年 | 材木通帳 | 佃屋大野伊右衛門 | 井出 | 小帳 |

| 199 | 大正十四年 | 荒物通帳 | 桔梗屋 | 井出 | 小帳 |

| 200 | 大正十五年 | 材木通帳 | 佃屋大野 | 井出 | 小帳 |

| 201 | 大正十五年 | 呉服通帳 | 万寿屋 | 井出 | 小帳 |

| 202 | 大正十五年 | 荒物通帳 | 桔梗屋 | 井出 | 小帳 |

| 203 | 昭和二年 | 荒物通帳 | 喜京屋 | 井出 | 小帳 |

| 204 | 昭和二年 | 呉服通帳 | 万寿屋 | 井出 | 小帳 |

| 205 | 昭和二年 | 魚類野菜通帳 | 八百勝 | 井出 | 小帳 |

| 206 | 昭和二年 | 酒屋通帳 | 高橋喜蔵 | 井出 | 小帳 |

| 207 | 昭和二年 | 米搗通帳 | 蒲生 渋谷富之助 | 井出 | 小帳 |

| 208 | 昭和二年 | 鉄物通帳 | 木下半助 | 井出 | 小帳 |