本項には神社では越ヶ谷久伊豆神社、その他は越谷の主な仏寺である大相模大聖寺、野島浄山寺、平方林西寺、越ヶ谷天嶽寺、大松清浄院、大房浄光寺、瓦曽根照蓮院、大泊安国寺の八か寺、それに見田方浄音寺を取り上げた。うち見田方浄音寺は、浄音寺と密接な関係にあった宇田家を付記として掲載した。本来宇田家は諸家史料に組み入れるはずであったが、宇田家史料はすでに残されておらず、浄音寺とても目録に掲げるほどの史料がみあたらなかったため、便宜上寺社素描中に収めた。他はその創立に関しての由緒や事歴・伝説などを織りまぜて概観したものである。

なお本稿の記事には触れていないが、明治元年(一八六八)の神仏分離令以前は、神仏混淆(こんこう)で、神は仏の化身といわれ、仏が主体となっていた。したがって神を祀った神社は、仏教寺院に従属した社として、唯一神道を主張した神道系神社を除き、すべて僧侶が別当として神社の神職を兼務したのが普通であった。ことに江戸時代は戸籍を扱った寺院の権限は強化され、神を優先させようとした神社は罰せられることがあった。たとえば古来より唯一神道を揚げていた鷲宮神社は、唯一神道を主張して、鷲宮境内の神宮寺、真言宗大乗院を破却して僧侶を追放に処した。これに対し幕府は吟味の上、大乗院領に、鷲宮社領のうち高四八石を与え再建させるよう達している。原始時代より八百万(やおよろず)の神として、山や川、風や雨など森羅万象すべての自然を神として崇めていた庶民は、水神、風神、火神、荒神などもろもろの厄除け札を求めてこれを祀っていた。これは民間信仰と称されている。いずれにせよ江戸時代の神社は、寺院に所属し、寺院の支配下に置かれていたのであった。これら神社は数え切れないほどあるが、当地域古代の神社勢力は、鷲宮はじめ、河川を境として香取・久伊豆・氷川の四社といえる。

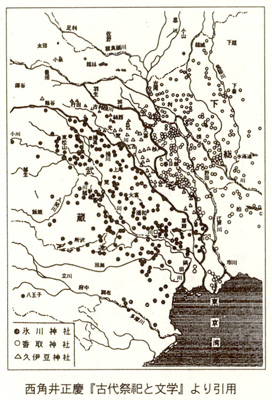

この神社勢力の分布は、当地域では古くは渡良瀬川を合わせた利根川と、荒川の続きである綾瀬川とによって区分されている。すなわち利根川の東方は下総国葛飾郡で香取神社、利根川と荒川(現元荒川)・綾瀬川の間は、武蔵国埼玉郡で久伊豆神社、荒川・綾瀬川の西方は武蔵国足立郡で氷川神社によって占められている。事実、利根川との合流路であった現元荒川以東、桜井・大袋・新方・増林は古くは下総国葛飾郡で、各村々の鎮守は香取社で占められている。また鷲宮神社は武州埼玉郡(太田庄とも)鷲宮を本社としたが、鷲宮は祭祀をつかさどる神として、各地の豪族に不幸があると、鷲宮の神官を招いて祭祀を執行したが、神官はその地に土着して鷲宮社を勧請したので、鷲宮は各地に分散している。ともかく鷲宮を除き、関東の最も低地である武蔵国埼玉郡と下総国葛飾郡は、利根川によって香取社と久伊豆社とに分かれ、荒川と綾瀬川を境に久伊豆社と氷川社に分かれていたのであった。古代は大川によって相互の交流が阻害されていたといえる。うち久伊豆社の神体は不明ながら、久伊豆はクイズとも呼び、国司が転訛ともいわれるので、あるいは国司社であったかも知れない。また、氷川社と鷲宮社は、大和朝廷より出雲を追われ、信州諏訪に落ちのびた大国主命による出雲系の神だとの説もある。

さて本項の神社には、越ヶ谷久伊豆神社一社だけを取りあげたが、このほか古社としては、越ヶ谷本町の神明社がある。本来明治時代以前の神社は仏教寺院に所属して、寺院の僧侶が別当として神職を兼務したが、この神明社は唯一神道吉田派の神社として、江戸時代は越ヶ谷本町の須藤摂津が神職を務めていた。この神明社は『新編武蔵風土記稿』によると、嘉吉二年(一四四二)の勧請で、正徳二年(一七一二)越ヶ谷本町の橋台(大沢境橋)に移したというが、越ヶ谷はもと四町野村の一部、おそらく神明社は古来より当所に勧請されていたが、越ヶ谷町に二・七の六斎市が開かれるようになったとき、橋台に移されたのではなく、市神として祀られたとのことであろう。この神明社は、嘉吉二年三月銘の板碑を御神体としていた。板碑は当所、田甫の中の塚に建てられていたものといわれるが、現在は不明、また越ヶ谷新町の八幡社は、文和二年(一三五三)の板碑を御神体としているという。

大相模不動院と、野島浄山寺それに大房薬師堂は古代の創建を伝えている。この薬師堂は大房浄光寺で述べる通り、大同二年(八〇七)の勧請と伝えられ、主な越谷地域の寺院の創立は、古代から中世にかけての年代と推測されている。