創立年代は不明ながら、古い頃より四町野の荒川(現元荒川)東端にあたる自然堤防沿いに久伊豆神社が勧請されていた。この神社の御神体は定かでないが、武蔵七党のうち私市(きさい)(騎西)党、あるいは野与党の氏神ともいわれ、東は荒川、西は綾瀬川を限り武蔵国埼玉郡を中心に広く分布している。さらに野与党の武士団、たとえば大相模氏や八条氏などの武士団の割拠地がこの久伊豆宮所在地と重なっているのが特徴である。ちなみに当地域を流れた荒川は、近世以前は利根川との合流路で、この荒川以東は下総国葛飾郡、その以西は武蔵国埼玉郡、綾瀬川を限りその以西は武蔵国足立郡に区画されていた。前述のとおり下総国葛飾郡以東の神社は、そのほとんどが香取社、武蔵国足立郡以西の神社は氷川社、そしてその荒川と綾瀬川にはさまれた武蔵国埼玉郡の神社は久伊豆社に占められていた。その後八幡社や稲荷社などさまざまな神社が勧請されるようになったが、当地域の古社は、香取社・久伊豆社・氷川社、それに鷲宮社であったといえる。

年を経て数多くの神社が成立していったが、それでも江戸時代後期における現越谷市域の久伊豆社は十二社、香取社は二五社を数える。神社の統合が進められた明治八年(一八七五)には久伊豆社は八社、香取社は一五社となっている。なお四町野村の一角が越ヶ谷町になったのは越ヶ谷宿が成立した慶長七年(一六〇二)以降のことである。

『吾妻鏡』には、寿永三年(一一八四)正月の条に、源頼朝が豊受大明神社に、崎西(埼玉)・足立両郡内の土地を大河土御厨(おおかわどみくりや)として寄進した旨が載せられている。この大河土御厨には現八潮市全域と越谷市大相模などを合わせた八条郷が含まれていた。『吾妻鏡』建久五年(一一九四)六月三十日の条に〝大河土御厨と久伊豆宮神人ら喧嘩出来の由、その聞こえあり驚き思召す。依って尋ね沙汰せしめんため、二階堂掃部允行光を下し遣わす〟とある。すなわち大河土御厨と、久伊豆宮神人が喧嘩して騒動に及んでいるとの知らせに、頼朝は驚愕し、重臣二階堂行光を派遣して取り調べにあたらせた。この争いは大河土御厨管理人の一人、大河土小次郎行朝が〝神人の頸を切るによって〟この騒動に発展したものである。この一件は吟味の上、久伊豆宮神人の首を刎ねた大河土行朝が処罰され、その所領地太田庄から追放されている。

ところでこの騒ぎのあった久伊豆宮は何処の神社であったかと考えると、それは大河土御厨八条郷と隣接した越ヶ谷郷の久伊豆神社であったのではないかと思われる。岩槻や騎西では大河土河御厨とは距離的に無理であったからである。

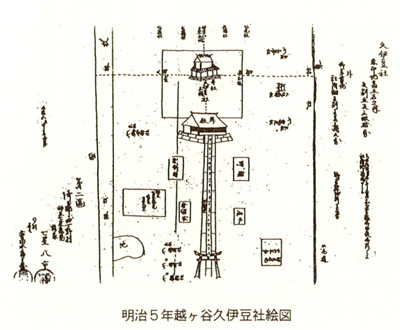

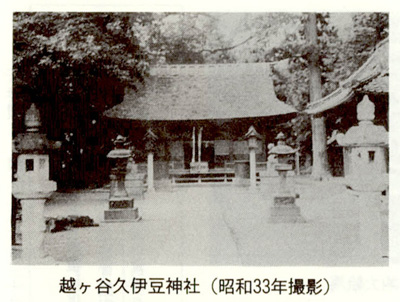

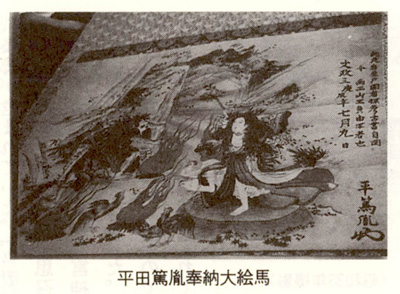

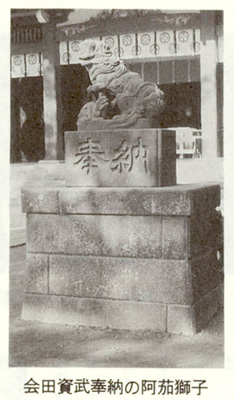

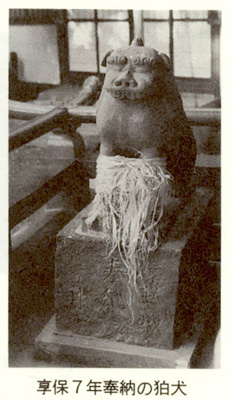

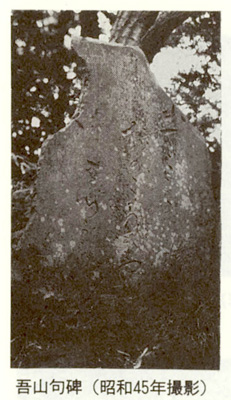

もとより越ヶ谷の久伊豆宮は、明治二十二年(一八八九)の町村合併による飛地交換までは、越ヶ谷郷のうち四町野(現越谷市宮本町)領分で、その別当(管理者)は四町野の真言宗越ヶ谷山迎摂院神宮寺であった。そのほか越ヶ谷中町の浅間社などもそうであったが、明治初年の神仏分離令で、久伊豆社は神官七星氏の手に帰した。だが四町野村の領分であったのには変わりなかった。ちなみに明治五年の久伊豆社絵図によると境内反別は五反三畝一〇歩、本殿、拝殿、神楽殿、それに池などが描かれていて、その所在地は埼玉郡四町野村、神主七星息見後家七星八重、同村名主は会田太郎兵衛と記されている。当社には古い頃の文書や記録が残されていないので、その故事来歴は不明ながら、幕末の国学者平田篤胤は、しばしば越ヶ谷を訪ね、門人小泉市右衛門・町山善兵衛・山崎長右衛門のうち山崎家に休泊し、手習書などを添削している。そして文政三年(一八二〇)七月には、画工山里貞由をして、〝天の岩戸開き〟の大絵馬を描かせ、奉納している(市指定文化財)。また境内には天保八年越ヶ谷町の住民で久伊豆社境内に出店を開いていた川鍋国蔵が、下総国流山から樹齢五〇余年の藤を舟で当所に運んで植樹、今でも花季には見事な花を咲かせている(県指定天然記念物)。先にも触れたが、明治の神仏分離令で、四町野の久伊豆社は同村の迎摂院から離れ、独立した神社となり、郷社に位置づけられた。境内には、越ヶ谷郷の開発領主会田出羽資清の子孫、宝暦年間陣屋敷地(現御殿町)を買い戻した会田資武父子が、文政十年(一八二七)奉納した阿吽(あうん)一対の阿茄獅子、また拝殿渡り廊下の両端には享保七年(一七二二)奉納になる足を麻縄でしばられた石造りの狛犬が置かれている。この足を麻縄でしばって願をかけると、家出人が戻ってきたり、悪所通いをしなくなるとの信仰があり、今でもその足は麻縄でしばられている。またつつじが植樹された北側の山林には、嘉永二年(一八八四九)、越ヶ谷町太々講中によって建てられた、越谷吾山句碑があった(現在は丘下に移されている 市指定文化財)。これには

出(いず)る日の 旅のころもや はつかすみ

との句が刻まれている。おそらく吾山が越ヶ谷新町東名主の家をつぶし、江戸に出るときの、不安と希望をおりなした感じを〝はつかすみ〟と表現したものであろう。なお吾山は天明七年(一七八七)江戸霊巌島で没したが、越ヶ谷の人びとは、残された俳句の上から、越谷吾山を忘れなかったのであろう。

拝殿脇の権木に囲まれた所に、〝天保二年(一八三一)三之宮卯之助これを持つ〟との銘が刻まれた五〇貫目の力石が置かれている。この卯之助は三野宮の住民で、馬や人を載せた舟を両足で持ち上げるなど、力持ち諸芸を興行して歩いていた人であった。

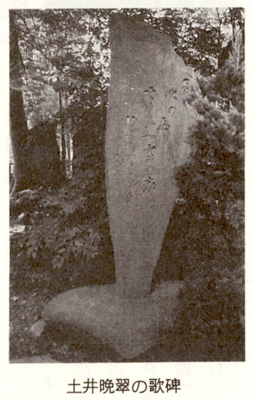

二の鳥居脇には、昭和十七年建碑になる平田篤胤顕彰碑と歌碑がある。折りしも日本は昭和十六年十二月、米・英を相手とした太平洋戦争に突入、国威宜場を徹底させるため、神宮皇学館長山田孝雄らが主唱し、越ヶ谷町有志の賛同を得て建碑したものである。このとき歌人土井晩翠が、平田篤胤と越ヶ谷との関係を聞かされ歌を詠んだが、この歌を書道家笹川臨風による染筆をもって歌碑を建てたものである。これには

気吹(いぶき)の屋、いづのみ霊(たま)の宿れりし

あとなつかしき 越ヶ谷のさと

と刻まれている。気吹の屋とは平田篤胤の雅号、いづのみ霊とは、久伊豆神社を指したもので、貴重な歌碑といえる。

本殿裏手は大木が生い茂る林となっているが、このなかに椎(しい)の一変種であるスダジイの原生木が数株混在しており、久伊豆神社の社叢として市の天然記念物となっている。なお元荒川沿いの鳥居より、久伊豆神社拝殿までの参道はおよそ四〇〇メートルほどあるが、もとは参道の両側は松の並木がつらなっていた。しかし老木で枯れたり、台風の大風などで倒れたりして、その数は急激に減少していったが、車の排気ガスの影響もあったといわれる。それでこの参道の両側にはメタセコイヤと称する杉の一種が植樹され、現在はメタセコイヤの並木となっている。最近はまた松の若木が植えられて、昔の参道を取り戻す措置がとられている。なおこの参道にはアリタキアーボレータム(植物園)があって緑濃い一角になっている。