大相模西方(現相模町)の真言宗大聖寺は、古くは不動坊または不動院と号し、寺伝によると天平勝宝二年(七五〇)の創立、本尊は奈良東大寺の開山僧良弁が相模国大山で槻の大木から二体の不動明王像を彫刻した。そのうち根元の木で彫刻された一尺七寸の立像は大相模の不動院に納められ、一方この木の上方から彫刻した小さな像は大山の不動堂に納められた。よって埼玉郡の利根川・荒川の合流路、自然堤防上の不動堂に納められたこの地を大の相模、寺号は真の大山、つまり真大山と号したという。以来連綿として信仰を集め、中世には広大な領地と兵力を備え、その勢力は強大であった。岩槻城主太田氏の保護のもと、岩槻城の祈願寺として武威を誇った大寺に成長したが、太田氏資戦死の後、小田原北条氏の支配に移されてからは、北条に反目し紛争が絶えなかったようである。

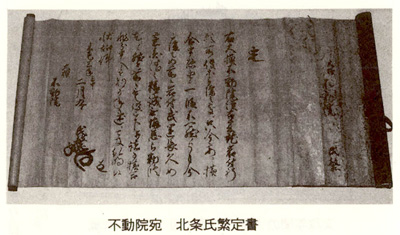

元亀三年(一五七二)二月には岩槻城代北条氏繁は、大相模不動院に対し〝不動院は、古来より、岩槻領主の祈願所で、諸役免許の処、只今横合より非分申しかける輩これある由、一段しかるべからず候。自今以後前々の如く、岩槻への武運長久の精誠懈怠なく勤修もつともに候。然れば前々これなき役など下されるべく候。〟との旨による定書を発していた。なおこの書状は、現存する越谷で最古の古文書である。天正十四年(一五八六)一月岩槻城主太田(北条)氏房は、不動院に「押買狼籍」の事などを禁じた禁制を発しているので、このときは岩槻領主に服属していたことが知れる。

また天正十八年七月、豊臣秀吉は小田原を攻めて北条氏を滅亡させると、北条の領地伊豆を含めた相模・武蔵・上野・下総・上総の五か国を、三河・遠江・駿河・甲斐・信濃五か国と引きかえに徳川家康に与えた。命令通り江戸城を本城として関東に移った家康は、歴戦の猛将を領国の重要拠点に配置するとともに、家康奉行伊奈忠次を関東代官頭として家康蔵入地(直轄領)の支配者に任じ、刀狩りによって地侍層を排除し、太閤検地を実施して農民に土地を与え、百姓集団による年貢一括納入の自治的行政村を成立させていった。また土地を所有し兵力を備えた各寺社にその由緒格式に応じて少々宛の寺社領を与えて、武力を封殺した。不動院は真言宗に位置づけられ大聖寺と称され、高六〇石が与えられた。これは市内では最大の寺領、その領地は反別で十一町三反四畝十三歩で、その配下寺院(末寺)には西方村神王院・利生院・福寿院、東方村の安楽院・薬王院・玉蔵院が付け置かれた。

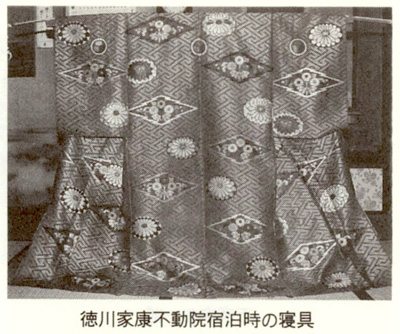

また関東に移された家康は、地形の状況や民情視察のため、鷹狩りを兼ねて江戸近郊の地を巡行して回った。このとき家康は不動院に宿泊したとみられ、花模様がちりばめられ、葵の紋が付された紺色の表地と桃色の裏地からなる寝具が、家康〝垢付の寝衣〟と称され大聖寺に丁寧に保存されている。その後家康休泊用の御茶屋や御殿が設けられるようになったが、越ヶ谷では慶長九年、増林の御茶屋が廃止され、壮大華麗な越ヶ谷御殿が建設され、家康や秀忠がしばしば越ヶ谷御殿に宿泊を重ねていた。なお大聖寺では、当初家康宿泊の由緒を記念し、家康より拝領の古刀を御神体とした東照宮を堂内に祀っていたが、延宝六年(一六七八)には、東照宮木像を御神体として東照宮を境内に建立した。

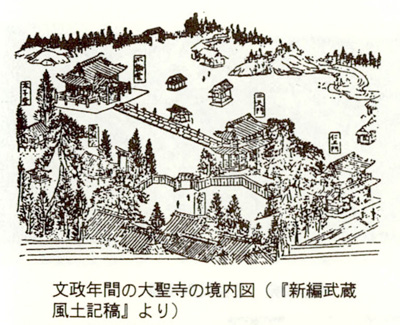

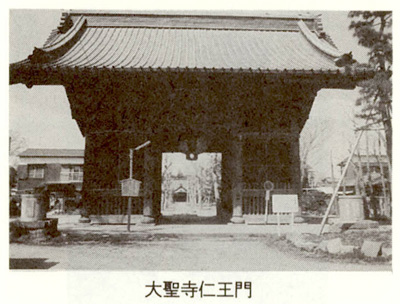

このなかで下総国成田(千葉県成田市)の出身、歌舞伎の荒芸創始者成駒屋市川団十郎が、成田の不動堂で藤原秀郷が戦勝を祈願し、平将門を討ちとったという劇を演じた。これにより江戸市中の人びとはこぞって成田の不動堂に参詣、たちまち不動堂は大繁昌、一躍成田山新勝寺として不動信仰の中心となった。それでも大相模不動堂に対する近郷近在の不動信仰は盛んで参詣人は群れ集り、門前には商家や旅宿が連なり、近郷第一の繁昌地であった。正徳五年(一七一五)には仁王門が、その後二天門などが設けられ、七堂伽藍が備えられて繁昌し、祈願寺として干魃年には盛大な雨乞い行事が執行された。この地は自然堤防の発達した高地として、水害時には低地の人びとは大聖寺境内に避難し、水が引くまで生活を続けることもあった。

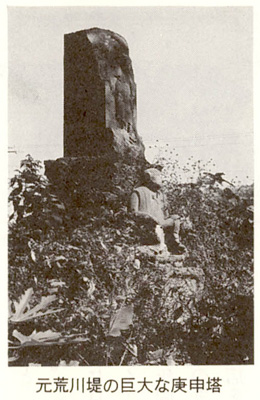

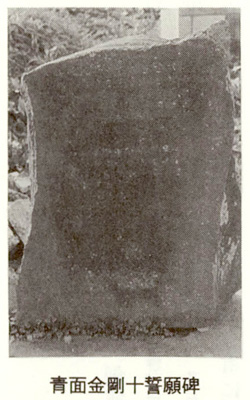

また年間を通じて参詣客が絶えないことから、大聖寺の寺領田畑を耕作する門前百姓は、参道両側に出店を開き、茶屋・旅籠・湯屋・雑貨屋・花屋などが軒をならべ、賑いをみせた市場を形成していた。不動信仰の有志は、盛んになった庚申信仰のもとで、天保六年(一八三五)には文字庚申塔を一〇〇基奉納した百庚申を寄進、天保九年には台石を含めると高さ三メートルに及ぶ、巨大な三匹の猿を控えさせた青面金剛像を彫った庚申塔を造立させた。この庚申塔は関東大震災で倒壊、一部欠損したが、今は元荒川堤防上から境内に移されている。庚申信仰は早くより民間信仰として広まっていたが、庚申の神である青面金剛は、現世の利益をもたらすとされていた。これをこの地に広めたのは、西方村山野大徳寺の客僧沙門寿山である。この寿山は、大聖寺の末寺、西方の福寿院墓所に、天保九年正月、青面金剛十誓願と題した碑を建てている。これには福徳を願えば福徳を得られる、智恵を願えば智恵を得られるとして以下官位・長寿・愛敬・子孫・眷属・防火・盗除・諸病除・仏果菩堤の十誓願は、青面金剛神への祈願で成就すると彫刻されている。

明治初年維新政府は寺社の朱印寺社領はすべて没収したが、このとき大聖寺の寺領十一町余も取り上げられた。しかし東京はじめ広範な信者の支えで、その経営は順調であった。明治二十八年(一八九五)七月の火災で、本堂はじめ七堂伽藍はことごとく焼失、直ちに仮本堂が建立されたが、関東大震災で倒壊、その後地震にも倒れない堅固な構造物に建て替えられた。今では外装が美しく整備された本堂に続き礼拝堂が新規に建造されている。

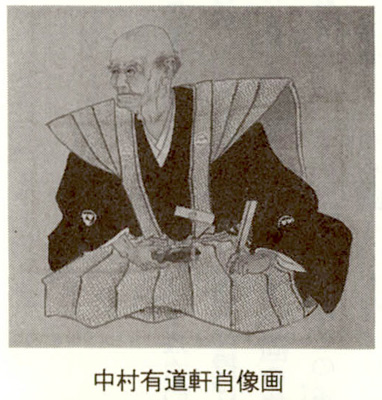

なお明治二十八年の火災当時運び出されて焼失をまぬがれた宝物には、本尊の不動明王像、元亀三年の北条氏繁の定書、氏繁室寄進のサンゴの数珠、家康垢付の寝具、家康寄進の備前長船作とみられる無銘の古太刀、それに不動院の由緒旧績をしたためた「不動明王瑞像記(ずいぞうき)」、あるいは境内を撮影した古写真などがあり、その多くは宝物室に展示されている。なお境内には万延元年(一八六〇)三月、七七歳で没した剣道家、東方村中村有道軒(うどうけん)の顕彰碑が建てられている。中村有道軒は神道無念流の戸ヶ崎道場(現久喜市)に学び、有道軒の称を許されて戸ヶ崎道場を任ぜられたが、戸ヶ崎知道軒の遺子成長により戸ヶ崎道場を遺子に譲り、故郷東方村に戻り道場を開いた。門人は一千余人に達したという。その門弟のなかには著名な剣術家が名をつらねている。また境内には、三抱えもある樹齢五〇〇年と推定されるタブの木がある(市指定天然記念物)。その根元は空洞になっているが、そこはもとはカブト虫の生息地でもあった。