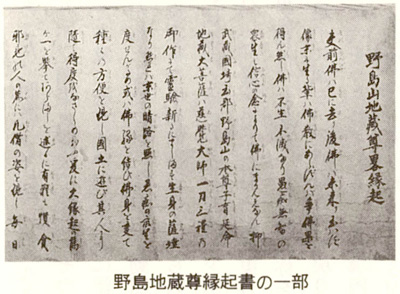

野島の浄山寺は、円仁(慈覚大師)創建の天台宗寺院で貞観二年(八六〇)の創立を伝える。寺伝によると円仁が日光に登山して輪王寺を開基したとき、日光山頂より季(すもも)の実を虚空に投げて、この実が落ちて開花した所に一宇の堂を造立することを誓って下山した。それより八年後、円仁は東国巡回の旅に出たが、武州埼玉郡岩槻郷大沼(慈恩寺沼)の脇を通ったとき季(すもも)の花が見事に咲きほこっていた。円仁はこの季(すもも)は八年前日光山から空中に投げこんだ、季(すもも)の実が成育したものと悟り、心願通りこの地に一寺を建立、本尊には自ら彫刻した観世音菩薩像を納めた。これが岩槻の天台宗慈恩寺である。それより同郡野島(越谷市)を通ると、そこにも季(すもも)が開花していたので、これも自分が投げた季(すもも)だと悟り一寺を建立、彫刻した延命地蔵の立像を本尊として納めた。これが野島の天台宗慈福寺である。さらに足立郡里村(鳩ヶ谷市)を通ると、そこにも季(すもも)が開花していたので、ここにも一寺を創立、彫刻した薬師如来像を本尊として納めた。これが里村天台宗慈林寺である。つまりこの三寺とも慈覚大師の慈をとって寺号としている。

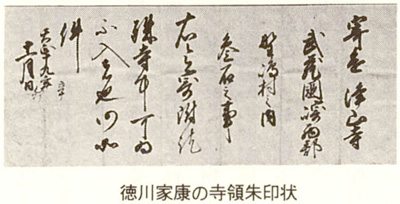

うち岩槻の慈恩寺は旧来通りであるが、野島の慈福寺は天文八年(一五三九)十二月に示寂(じじゃく)した景春和尚のとき、天台宗より曹洞宗に改められた。したがって景春和尚が当寺の中興開山僧に位置づけられている。二代目は明山長清和尚が継いだが、天正十八年(一五九〇)家康関東入国のとき、家康は山林欝蒼としてこの地清浄たりとして、寺号を野島山浄山寺と改めるよう達し、天正十九年十一月寺領高三石が寄進された。また足立郡里村の慈林寺は、後世その伝えを失いわずかに地名として残されたが、あるいは慈林寺は、里村曹洞宗法性寺がかつての別当寺であったかもしれない。ちなみに浄山寺は江戸時代を通じ里村の法性寺を本寺としている。さて当寺には二代秀忠、六代家宣、七代家継、十五代慶喜を除き、歴代将軍の寺領朱印状が保存されている。

なお野島村は当初より幕府領であったが、元禄十一年(一六九八)五月より明治維新期までは旗本蜂屋と前田の領地に分給されていた。鎮守は久伊豆社、また浄山寺本尊の延命地蔵は片目地蔵と称されその伝説が語り継がれている。すなわちこの地蔵は毎日寺をぬけ出して、村内説法のため巡回していたが、あるときその巡回途中つまづいて転倒、茶の木で目をついて片目は失明。このとき流れ出た血を山門前の沼水で洗ったところ、沼の魚はすべて片目の魚になったという。以来片目地蔵と称されたが、霊験あらたかな地蔵として諸国の人びとの信仰を集め、参詣人は絶えなかった。

ことに『十万庵遊歴雑記』文化十四年(一八一七)三月の浄山寺開帳日の記事には、

「片田舎とはいいながら群参する事江戸に替わらず、境内狭からねど小間物屋、飴や、菓子や、そばや、団子や、燗酒のたぐいより、曲搗の粟餅・独楽廻し・居合抜の歯磨売・覗からくり・鼠の木札くわえる当りくじ、さては書画の早書・奉納の義太夫・手妻軽口の豆蔵や人形見世類まで集りしほどに、寺内人ならざる所なし、なお村々よりの金銭・米・醤油・炭をはじめ、内陣の仏具類・水引・打敷・胴灯篭まで、思い思いの奉納物夥(おびただ)しく、江戸からの信仰の面々、或は地蔵尊奉公人期限中の男女児の奉納物など数うべからず。」

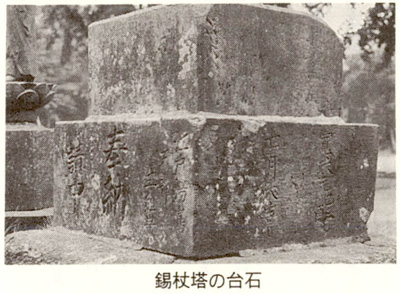

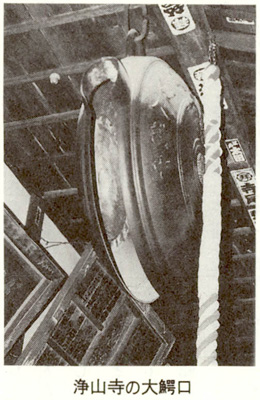

とて、縁日の賑わいや、地蔵信仰の盛んなさまを記している。もっとも野島の地蔵尊はすでに安永七年(一七七八)には湯島天神、天明四年(一七八四)には千住慈眼寺で、さらに同五年、寛政六年(一七九四)、文化十三年(一八一六)、弘化三年(一八四六)、同四年には湯島天神(東京都文京区)で出開帳を行い、参詣人が群集したとある。ことに湯島での地蔵信仰は盛んで、地蔵講を組織し、寛政元年(一七八九)七月には、江戸湯島三組講中の名で巨大な錫状塔が浄山寺境内に建立された。ただし青銅製の錫状は戦時中軍需用として徴用された。また天保十二年(一八四一)には、江戸神田や日本橋など数え切れないほどの地蔵信仰者により、青銅製の大鰐口が奉納された。この鰐口も戦時中徴用されるところであったが天井と釣環の間が狭かったため、取りはずすことができず、助かったという。

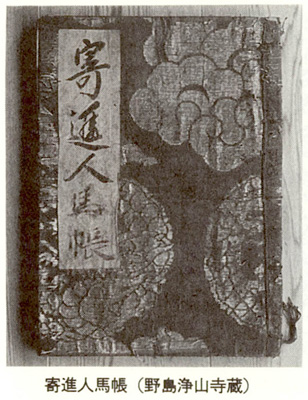

さらに野島の地蔵尊は関東衆人の求めに応じ、文化十三年、文政四年、嘉永六年には巡回出開帳を実施している。うち文化十三年の巡回出開帳によると、人足四〇人、本馬一匹、軽尻馬一匹をもって野島を出発した地蔵奉載人一行は、桶川宿(埼玉県桶川市)で開帳、桶川宿では同数の人馬が寄進されて鴻巣宿に、次いで熊谷、深谷、妻沼、太田、桐生、羽生、足利、佐野・藤岡・古河・栗橋・千塚・不動岡・幸手・宝珠花・粕壁を経て野島に帰村、この間八月から十一月まで三か月余の巡回出開帳であった。