平方の浄土宗林西寺は、白龍山月照院と号し、覚蓮社成和上人による嘉暦年間(一三二六~二九)の開山を伝える。当初は大善寺と称したが、然誉呑龍(ねんよどんりゅう)上人が天正十二年(一五八四)大善寺第九世を継いだとき、大善寺を林西寺と改めたと伝える。呑龍は家康側近政僧の一人、徳望高い源誉存応(げんよそんおう)(普光観智国師)の高弟で、慶長五年(一六〇〇)武州多摩郡滝山(東京都八王子市)の大善寺に移され、存応が住職を勤める芝増上寺(東京都港区)の学頭などを勤めた。その後、慶長十八年には、松平家康の祖先は上州新田郡得(徳)川の地などを領知した新田義重だとして、太田(群馬県太田市)に義重を祀った壮大華麗な義重山大光院を建立、高三百石の寺領を付与し、呑龍を開山僧として大光院に栄転させた。

大光院に移った呑龍は養育できない貧しい農民の赤子を引き取り、七歳になるまで育てて親元に帰らせたが、呑龍に育てられた子供は、いずれも呑龍児と称され、健康で賢く育ったという。この呑龍児は数え切れないほどであったともいう。元和二年(一六一六)武州大宮在の若者が、父の病いをなおすため、病気に良いという禁鳥の鶴を捕まえてその生血を父に呑ませた。これが露見し若者は役人に追われる身となったが、若者は上州に逃げのび、大光院に入って呑龍に事の子細を語りつげた。呑龍は若者を救うために追ってきた役人を追い返し、出家させた若者をともない、浅間山麓小諸(長野県小諸市)に逐電した。幕府はこれに対し呑龍の位階と大光院住職の身分を剥奪、三百石の寺領を没収したので、大光院は死の伽藍と化した。一方小諸での呑龍は托鉢姿で家々を回って物を乞い、厳寒の中でもむしろをまとって寝るなど、難行苦行のていたらくであった。四年の歳月が流れた元和六年九月、その師観智国師は臨終を迎えたとき、見舞いに来た老臣土井利勝に「願わくば呑龍の赦免を願いたい」と言い残して没した。よって将軍秀忠は同七年一月、呑龍の赦免を達し大光院を再興させた。この間秀忠は呑龍を城中に招き、多年にわたる衆人の教化や赤子の養育、小諸での苦労を親しく慰め、浄土宗最高の上級位である常紫衣着衣上申の旨を達した。呑龍は同八年九月宮中に参内、後水尾天皇より紫衣を賜ったが、翌九年八月、六八歳で没し大光院に葬られた。この呑龍の印塔墓石と全く同じ供養墓石が十六年間住んでいた林西寺の墓地に建てられている。なお呑龍が小諸に逐電した元和二年頃は、農民も経済的に自立し、赤子の養育所も閉鎖する状況にあったので、呑龍は一介の若者を助けるため小諸に逐電したものとみられる。

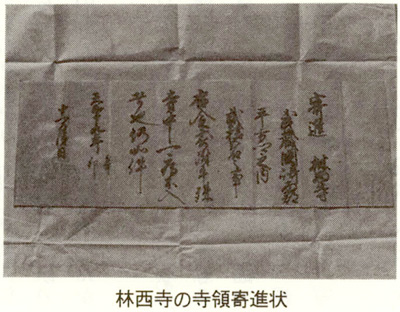

さて天正十八年(一五九〇)六月、小田原北条氏を滅亡させた豊臣秀吉は、徳川家康に三河・遠江・駿河・甲斐・信濃五か国と引き替えに、北条旧領伊豆を含めた相模・武蔵・上野・下総・上総五か国を与え、江戸城を拠城とするよう命じた。江戸に入った家康は、北条旧領五か国の統治にあたったが、まず土地人民を掌握してその勢力を競った寺社領地を検地の上、翌十九年十一月、福徳朱印による寺社領寄進状を一斉に交付して懐柔に努めた。越谷では大相模不動院には高六〇石の寺領を与え、大聖寺と称するように達した。同時に、林西寺には二五石、越ヶ谷天嶽寺には一五石、見田方浄音寺には一〇石、越ヶ谷郷四町野迎摂院と越ヶ谷郷瓦曽根照蓮院には高五石、野島浄山寺には高三石の寺領朱印状を交付した。うち林西寺の寺領寄進状には〝武蔵国崎西郡平方郷の内二十五石〟とあるが、これは関東に移ったばかりで土地の案内を知らない伊奈忠次配下役人の誤りで、当時平方郷は下総国新方庄のうちであった。なお文中崎西郡とは私唱で、騎西の勢力が越谷にも及んでいたからで、本来は埼玉郡であった。

いずれにせよ寺社領寄進状は、将軍の代替りごとに交付されたが、六代・七代は将軍在職が短期間であったため、また十五代は幕末争乱期で寄進状は発行されていない。したがって全部揃うと十二通となるが、なぜか二代秀忠の寄進状はあまり見られない。越谷でも十二通揃っているのは四町野迎摂院だけで、林西寺でも秀忠抜きの十一通である。ちなみに明治維新期、政府は寺社領寄進状など幕府発行による証状などの提出を命じてこれを処分したが、越谷ではこれに応じなかった寺院が多い。大相模の大聖寺や大松の清浄院のように政府に差出したため処分されて、写しだけが残されている寺院もある。

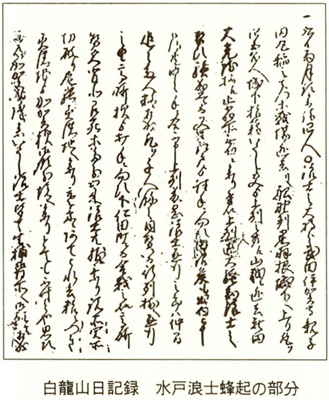

さて林西寺には、未調査の古文書が数多いが、年間の法会事歴や檀家への葬式打合せ往来、震災・風災・水災・火災、あるいは社会や政治の動向や動乱などを記録した宝暦年間より(一七五一~)の日記録が残されている。古い年代の日記は虫食いなどで解読できないが、幕末期の日記は汚損も少なく、とくに激動期にあたる時期だけに興味ある記事が数多く載せられている。これをすべてとりあげることはできないが、参考までに、市内平方地域が騒動にまきこまれた元治元年(一八六四)の、水戸天狗党の乱に関する記事をみてみよう。

この天狗党とは元治元年三月、水戸藩士藤田小四郎ら過激派が水戸藩を脱藩し、郷士や神官・村役人ら同志とともに、尊皇攘夷を旗印として筑波山で挙兵したことに始まる。水戸藩町奉行田丸稲之衛門らがこれに加わって兵力は増強、日光や大平山に屯集後、五月には再び筑波山に戻り、幕府方についた水戸諸生党の追討軍と対峙、七月には筑波郡高道祖(たかさい)(茨城県下妻市)や下妻多宝院などで交戦し諸生党などの幕軍を敗退させた。これに対し幕府は田沼意尊を天狗党征討総括に任じ筑波山を包囲した。この間の騒動を「白龍山日記録」七月二十日の記事でその要旨をみると

当節水戸浪士征討相始り、下妻にて合戦の処官軍敗北の由、これら水戸浪士は杉戸宿におよそ千人ほど、近所の寺院などに止宿、無心に参り大騒ぎなり、又江戸よりは大小名の衆や御役人、大沢・越ヶ谷におよそ二、三千人、裏店まで止宿に相成り、往来通行甚差つかえの事、この末如何と案じられ候

とある。次いで二十八日の記事には

浪士乱暴の働仕候に付、川々残らず船留め、一切通行相成り申さず、この先筑波山には武田伊賀守、大平山には田丸稲之衛門たてこもり、初夏の頃より諸方富裕者へ無心に参るなど世間騒がしく、弥々もって征討これあるべく、先頃下妻にて合戦の処、敗北いたし候に付、此の度は御名代として若年寄田沼玄蕃頭殿総大将、其外最寄の御大名方加勢仰付けられの面々、何れも甲冑陣羽識騎馬にて行列、太鼓をたたき見事な出て立ちの由

二十九日晴 今日も同断、杉戸宿屯集の水戸浪士引払ひ申さず、征討軍通行差支えに付、今晩は四、五千人粕壁泊り、当村迄も蚊帳(かや)・風呂桶・ふとんの類差し出し、間に合せ候事

八月

一日晴 二百十日の荒日なれど静穏、万民喜悦の事、此節浪士騒動の処、此上不作にては、実々万民難渋の処天の御恵有難く大慶至極にて候

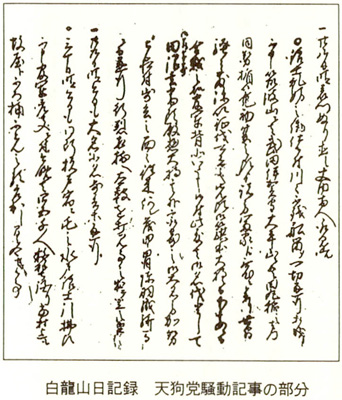

とあるが、水戸浪士は杉戸宿を立ち退いたとみられ、水戸浪士の記事は載せられていない。ただし「日記録」十一月の記事には天狗党その後の動向が載せられている。すなわち八月には水戸藩家老武田耕雲斎を大将とした尊皇攘夷派数千人が那珂湊に屯集し、水戸城の幕府方藩兵と対峙したが、笠間に布陣していた田沼意尊は十月には那珂湊を包囲、二十三日の合戦で浪士軍を撃破、千余人が投降、武田や天狗党は船で脱出して大子村に集結、陣容を整えて京都に向かった。これについての「日記録」には十月二十三日の合戦で

生捕られたり降参した浪人は、最寄最寄の大名衆に二、三百人宛お預けに相成由、獄門に相成候者数百人これあり候

九日雨、月次参詣人四人○浪士の大将分武田伊賀守親子、田丸稲之衛門等船にて逃げ去り、野州黒羽根城下へ上り、凡そ四、五百人城下狼籍いたし、それより山越えして上州に入り、太田大光院へ止宿の無心、旁々もって上州大騒動、浪士の勢い強威にて、又々田沼候も討手に向い候得ども手にあい申さず、さらに上州藤岡通行の際は仲間追々馳せ参じ、同勢およそ千人余 行列揃えて通行、下仁田町にては高崎藩兵は大敗北、即ち死者多数の由、浪士は関所を打ち破り中山道通り尾張より美濃路に入ったが、飢えと寒さで精はつき果て、加賀藩領分に入って降参いたし、皆々生捕られて加賀藩にお預けに相成申候

と記されている。この浪士一行は翌慶応元年(一八六五)二月に、武田伊賀守や藤田小四郎など三五二名は斬罪、他は遠島や追放に処せられた。このように平方林西寺の日鑑には世の中の動向を書き残したものが多く、興味ある日記となっている。