大泊の浄土宗安国寺は、大龍山東光院と号し、古くは熊谷蓮生法師(熊谷直実)の修行草庵であったと伝える。その後の康安元年(一三六一)紀伊国熊野大泊村安国寺の住僧であった誠誉専故が東国を行脚、下総国新方庄(寛永十八年より武蔵国)のうち利根川通り会の川沿いの渡珂地点大泊が、蓮生坊の故跡と知り、康安元年(一三六一)会の川の自然堤防上に寺院を建立、故郷熊野の大泊と同地名のもとに当寺を安国寺と称したという。もっとも足利尊氏が暦応年間(一三三八~四二)六十六州各国一寺院に利生塔を建立、安国寺と称したが、大泊安国寺がその一寺であるかどうかは定かでない。この安国寺の本尊は阿弥陀仏の立像だが、これは熊谷蓮生法師の守仏だったと伝える。天正十九年、安国寺には高四石の寺領が付け置かれたが、手続きがとられないままで、家康と秀忠の寺領朱印状は交付されなかった。その後、慶安元年(一六四八)七月、三代家光の寺領朱印状が交付された。

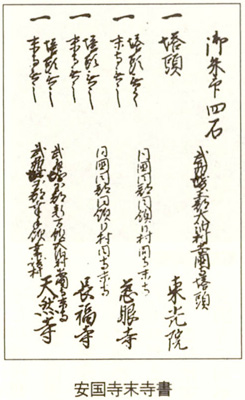

これには

武蔵国葛飾郡大泊村安国寺領、寺中境内四石の事、先規にもとずきこれを寄付しおわんぬ、全く収納すべく、ならびに有来りの如く同所竹木諸役免除相違あるべからざるものなり

慶安元年九月十七日

(家光の)朱印

とて先規により寄付するものなりと記されている。当初こうした朱印状交付漏れの寺社は数多かったが、これら寺社は慶安元年先規によりとして一斉に朱印状が交付されている。いずれにせよ安国寺には慶安元年から万延元年(一八六〇)九月までの歴代将軍朱印状八枚が汚損されず保存されている。

また当寺には、浄土宗総本山芝増上寺源誉存応(観智国師)による安国寺宛元和三年(一六一七)の書状(市指定文化財)が残されている。これには

安国寺は、前々より岩槻浄安寺の末寺として、本寺浄安寺に出仕いたし、奉仕に勤めている段殊勝な限り、今後本来の節目を守るよう諸寺院に達するので、安国寺においても中を取りもってほしい

との旨が述べられている。当時はまだ本寺末寺の寺院制度が確立されておらず、その支配系列の秩序が急がれていたのであった。また安国寺には数多くの寺宝が秘蔵されている。その一つは修験僧円空彫刻の仏像三体で、主仏は珍しい楊柳観音の坐像、脇仏は童子と善女の立像であり、これは円空が元禄二年(一六八九)東国行脚のとき、安国寺に泊り、その礼として彫刻したものだといわれる。また、阿弥陀仏の銅像は、旗本能勢伊予守が、家康より下賜されたものを、浅草西福寺に納めたが、元文年間(一七三六~四一)、故あって安国寺の宝物として譲られたものだという。その一つが平安時代の歌人、紀貫之彫刻による柿本人麻呂の木像で、これは宝暦年間(一七五一~六四)九州平戸の領主松浦肥前守家臣石川義俊が安国寺に納めたものだという。

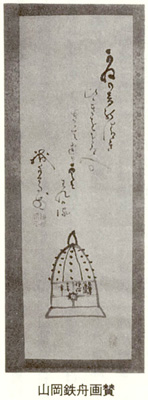

このほか幕末から明治にかけての剣道や書道の達人として知られる山岡鉄舟の画賛や書簡が残されている。この画賛の一つには梵鐘が描かれ、その上部に

かねの音の 清きひびきをもろびとの

ききてまよいの 雲は晴れける

鉄舟(花押)

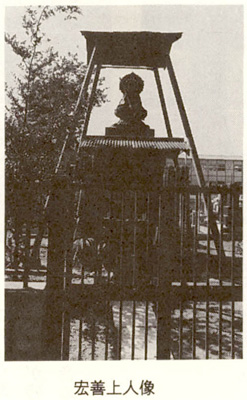

との和歌が記されている。鉄舟は芝増上寺の大檀那であったので、安国寺とも知り合いであったのであろう。当時安国寺住僧は、徳望高い行誉宏善上人で、幕末から明治にかけて布教かたがた各地を行脚し人びとから慕われていた。明治維新期羽生領を中心に富豪家の打ちこわし騒動が広まったが、折しも宏善上人は琴寄村(埼玉県大利根町)を通行していた。このとき群衆は琴寄の大富豪小林官吉家を襲い打ちこわしを始めようとした。宏善上人はその前に立ちはだかり、代表者を立てて官吉と話し合うよう諭した。宏善の人徳を慕っていた一同は、すぐさま諒承(りょうしょう)し官吉家は無事であった。これに感激した官吉は世の中が治まったとき、安国寺再建の多額な費用を寄進するとともに、宏善等身大の木彫りによる坐像を彫刻させて安国寺に納めた。この宏善坐像や安国寺再建費用の寄進状、それに書簡なども残されている。宏善上人は明治十四年(一八八一)に示寂したが、各地多くの人びとはその遺徳を偲び、石垣づくりの壇上に青銅製の蓮台に静坐した宏善上人の彫像を祀った墓を、安国寺境内に建立している。

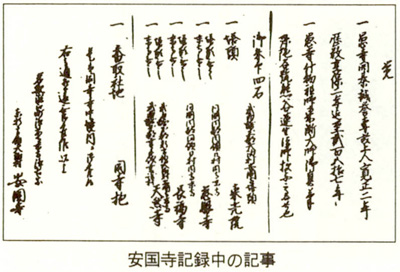

また古文書としては、宝暦二年(一七五二)の「大龍山東光院安国寺記録」が保存されている。これには安国寺入院時の本寺への表礼控書や、安国寺山内の寺院である塔頭(たっちゅう)や末寺の安国寺への報謝などが記されている。この安国寺の塔頭は大泊の東光院、末寺では同村の慈眼寺と長福寺、幸手領の天然寺とある。将軍代替りごとの寺領朱印状の受け渡し方法や、増上寺その都度の布達や祠堂金の取扱いなど、文化五年(一八〇八)までのことが載せられているが、これらは割愛した。また本書には引き続き書き継がれた別紙が合冊されているが、これには安国寺の年間行事が記されている。たとえば

正月元日正七ツ時(今の午前四時頃)大鐘百八相つき候事

二日担中年始参り、煎茶のみ、但し村役人中へは御酒相出候事

四日方、又村役人中へ年礼の事

二月○初午の当日小豆飯、稲荷明神へ

○彼岸中日には施餓鬼

十四日 涅槃像相掛申すべく候

などと十二月までの年中行事を〝荒増し控置もの也〟とある。また院号付の面々として〝上間久里の太左衛門と同村の次右衛門、大泊の高崎三左衛門の三人、このほか永本善次郎、那倉善兵衛・安蔵甚内・船渡甚兵衛右五軒付来りと申伝へに御座候〟などとある。また末田村浄音寺については

天保八年(一八三七)十一月二十二日四ツ頃(今の午後十時頃)出火にて本堂庫裡其外残らず焼失、但し

御朱印状と本尊、それに過去帳は持出し候

などとある。