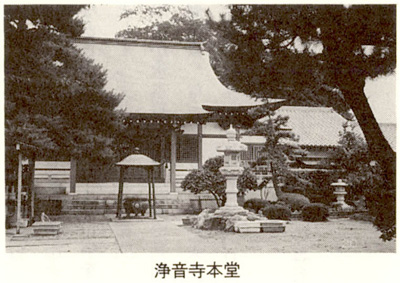

大相模郷見田方村浄土宗浄音寺は、古くは西方山蓮華院浄香寺と号したが、のち解脱山保鏡院浄音寺と改めたという。天正十九年(一五九一)寺領高一〇石を付与された有力寺院で、開山僧は解脱阿存保、文禄元年(一五九二)十月の示寂、つまり解脱存保は浄音寺の中興開山僧ということになる。開基者は存保の一族宇田氏とある。したがって見田方の開発は宇田家一族の力が大きかったようである。当初は幕府領で、当寺には寛永四年(一六二七)の「武州騎西郡大相模浄音寺領水帳」(検地帳)が残されている。騎西郡とは中世武家社会の私唱で、本来は埼玉郡である。その後寛文二年(一六六二)大相模郷見田方村は東方・麦塚・南百(なんど)・四条・別府・千疋(せんびき)・柿ノ木(草加市)の村々とともに、忍(行田市)藩八万石(のち一〇万石)阿部豊後守忠秋領の飛地に組み入れられ、柿ノ木領八か村と称された。この八か村の村高は五千余坪の大きな飛地であった。

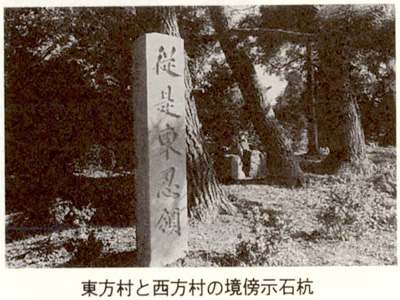

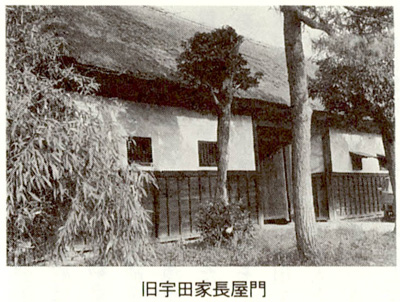

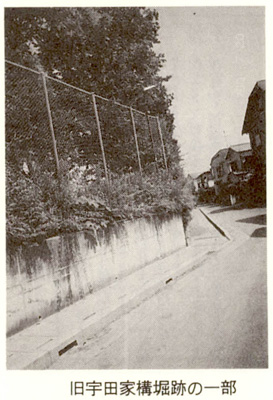

もっとも東方村は元禄十一年(一六九八)より忍藩で、それ以前は蒲生と伊原の一部が忍藩領であった。この忍藩柿ノ木領八か村には、それぞれ村名主が置かれていたが、この八か村を統轄し、忍藩と直接交衝にあたる名主も置かれていた。これを割役名主と称したが、この割役名主は当初より当地域の有力者、見田方村の宇田長左衛門が世襲でこれを勤めていた。この割役名主宇田氏は忍藩より苗字帯刀御免、代官職を兼ね、八か村の年貢諸役の調達を執行したり、悪人を捕え屋敷内に設けられた牢舎に入れて吟味するなどの権限を付与されていた。したがって屋敷の仮牢内には、御用提灯や手鈎、はしごなど捕手道具が備えられていた。

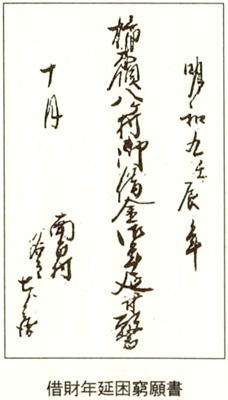

各大名は、時代を経るにともない、生活水準の向上などで、財政は逼迫、借金財政が普通になっていった。忍藩でも有力商人や、寺院の祠堂金を借用してやりくりしていたが、明和七年(一七七〇)には、江戸屋敷御勝手向入用金の不足を補うと称し、柿ノ木領八か村に、当年暮の年貢米を差し引くとの条件で、一三一〇両の先納金を割り当ててきた。これにより割役宇田長左衛門は八か村の村高に応じそれぞれ先納金を割り当てた。村々では各百姓の持高に応じてその金高を定めた。しかし余分な出金とて余裕のない百姓一同は、親類縁者、さらには田畑屋敷を質地として、金貸しなどより借用して割り当てられた先納金を納入した。ところがこの年は元利金四一〇両が返済されただけで、残り九一〇両は翌年に繰り越された。しかもその上柿ノ木領八か村の借用金だと称し、金四〇〇両の先納金を課して来た。各村百姓は、貸金主にその返済の日延を懇願したり、新たな先納金借用のため、走り回った。

翌九年十月は、これら先納金返済の期日にあたり、各村々では先納金引き当ての年貢米差引勘定に追われていた。ところが忍藩では、突然先納金返済は、向こう五か年延期すると通告してきた。これに驚いた八か村では、集められた年貢米を差し押えて、津出(つだ)ししようとはしなかった。これに対し藩では先納金と年貢米納入は別な問題で、年貢米を津出しするよう迫った。反発した農民は、十一月二十日を期して先納金の返済を求め、江戸忍藩屋敷に強訴を決行すると相談、同日ひそかに八か村の百姓に伝達した。当日指定の場所に集合した農民代表は二九九名。柿ノ木村を出発し、日光道中に出て江戸に向かった。これを知った宇田長左衛門は、八か村存亡の一大事として、重立った村名主を説得し、村役人とともに一行の後を追いかけた。宇田長左衛門ら数名は、早駆けでようやく日光道中千宿宿はずれで一行に追いつき、強訴を中止するよう説得、長左衛門が一命をかけて善処するからと懇願、一行はこれに納得して徒党を解散して帰村することになった。

しかし日光道中大挙の行動とて、これを秘密にすることはできず、一件は江戸藩邸に届けられ、長左衛門が藩の役人と折衝にあたった。忍藩では強訴の企ては重罪ながら、これを表沙汰として糺明すれば、幕府からの詮議はまぬがれがたい。よってこれは幕府には届けず、強訴人二九九名の署名捺印のもと、一件始末口上書を提出させることにし、一名の処罰者も出さず、内々に処理することになり、一件を落着させた。また年貢米差し押さえの件は、藩の重役や江戸勘定所役人が現地に急行、宇田屋敷に農民側の代表を招き評議に入った。その結果、百姓や村々で請負った借財の返済方法などは忍藩が貸金主との折衝すべて取り計らうとの約定のもとに、年貢米を津出しすることになった。その後柿ノ木領八か村よりの借財はそのままとし、法外な先納金を課すことはなかったが、忍藩の借財は増大するばかりであった。こうして貸金返済できない百姓の怒りをなだめるため、忍藩では、困窮した百姓には農具を下賜したり、風水害のときは年貢を減免したり、助成金を支給したりしてその存続をはかったが、借金はそのままにしていた。

文政六年(一八二三)三月、幕府は忍藩主阿部正権は白河領十万石に、白河藩主松平定水は桑名領十万石に、桑名藩主松平忠尭は忍領十万石に転封と達した。これは三方所替えと称される。これを知った柿ノ木領八か村では、阿部氏が忍領から転出すれば、累積した厖大な借財は棒引きで取り立てられなくなる。また領主が変れば新たに先納金が課せられるとの思惑からこの転封に猛反対、阿部領主は善政をしいて村々の存続をはかってきたとして、その善政の数々を箇条書で綴り、阿部氏の転封を思いとどまるよう幕府に訴え続けた。この幕府への願書は、とくに割役名主宇田長左衛門圭蔵はじめ、柿ノ木村名主惣兵衛、麦塚村名主吉兵衛がしばしば江戸に出て幕府に訴え続けた。この間宇田長左衛門は、老中筆頭水野出羽守忠成登城の際、阿部領主転封反対の駕篭訴えを決行した。

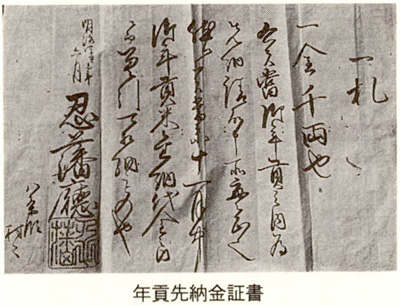

この阿部領主転封反対の訴願は、幕府より新たに忍領主になった松平忠尭に報告された。怒った忠尭は、直ちに転封反対を強硬に主張した柿ノ木村名主惣兵衛を、下げ渡し金不正取計いをしたという口実のもと、家財没収の上追放、割役名主宇田長左衛門と、麦塚村名主吉兵衛は、強訴の科により、免職の上謹慎との処分が申し渡された。代って割役名主には、四条村名主飯島丘兵衛が任ぜられ、同時に柿ノ木領八か村に、名主・組頭・百姓代連印による柿ノ木領割元役兼帯名主勤役中の守らねばならない条々の議定書を提出させたりした。一方、宇田長左衛門は二年後の文政八年には割役名主に復職、明治四年の廃藩置県まで、柿ノ木領八か村の割役名主を勤めた。ちなみに忍藩主松平氏は、先の領主阿部氏と同じく柿ノ木領八か村より、多額な先納金を賦課していたが、宇田家には明治四年(一八七一)六月の柿ノ木領八か村に課した、金千両の先納金証書が残されていた。

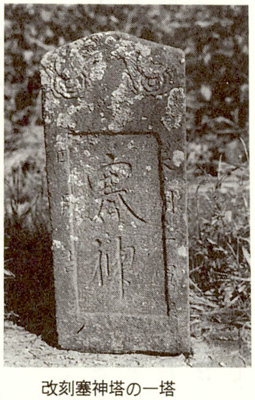

このほか画家兼文人の谷文晁の長左衛門宛書簡や、書院戸棚の文晁絵画、蘭法医桂川甫舟などの書簡が残されていたが、今は家屋敷や諸道具などは残されておらず、一般の住宅地となっている。なお余談ながら幕末期忍藩の家臣、平田篤胤の門人木村御綱は、神仏分離令が発せられた明治維新期〝庚申などと申すなかれ、塞神と称せよ〟と達し、忍領庚申塔を塞神塔と改刻させていた。この改刻塔が見田方にも数基みられる。

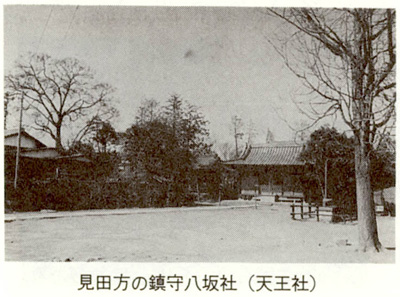

また見田方元荒川べり天王社(八坂神社)裏手には〝オイテケ堀〟と称された沼があった。これは天明六年(一七八六)七月の関東洪水の際、元荒川が氾濫し、見田方堤防が決壊、氾濫水はこの決壊個所より滝のように流下し、その水勢で堤防下は盆状にえぐられ、深い沼と化した。この堤防修復にあたり、盆状にえぐられた沼地に堤防を築くことはできず、この沼を避けて、回り堤とした。見田方の人びとは、この盆状の沼に入ると這い上がれず、溺れ死ぬことから、子供らを近づけさせないため、この沼には白色の大蛇がいて、そこを通る人びとに、「おいてけ、おいてけ」と言って沼に引きずり込むとの話をつくり、この沼堀を〝オイテケ堀〟と名づけ、弁天社を勧請して大蛇のいたずらを封じたという。この沼堀は長い年月に土砂で埋もれ陸地と化したが、昭和四十年代までは八坂神社裏手は水溜状の沼沢地で、夏場には子供達の水遊び場となっていた。そこには昔どおり弁天社の祠が祀られていた。その後この湿地の傍らに住宅が進出、住民の苦情などもあったため、市ではこの湿地を埋立て、この埋立地の堤防沿いに囲い堀を仕立てて弁天社を移した。

さて話はオイテケ堀や弁天社の伝説になったが、もとより柿ノ木領八か村の割役名主であった宇田家の菩提所は見田方の浄音寺で、ここには宇田家歴代の墓所があったが、今は一基だけの墓石になっている。なお浄音寺に残された歴史文書は、くわしくは未調査ながら、寛永四年(一六二七)の「武州騎西郡大相模浄音寺領水帳」(検地帳)はじめ、天保以後(一八三〇~)の寺領御朱印関係史料を中心に四〇点ほど残されている。