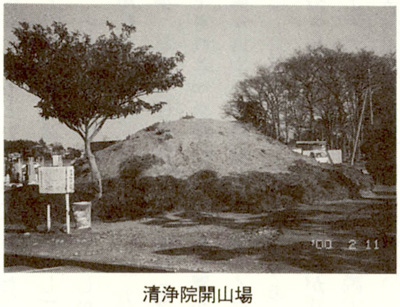

大松の清浄院は、浄土宗で栄広山浄土寺と号し、嘉慶元年(一三八七)七月二十八日に遷化した賢真上人の開山を伝えている。ちなみに古利根川河畔の発達した自然堤防上に立地した清浄院境内の、もとは山林でおおわれていたという東側には、開山塚と称された円墳があるが、この古墳は昭和四十一年(一九六六)発掘調査が行われた。しかしこの円墳は砂土の墳墓であったので、その遺体は全く風化し、僅かに遺体の油がにじんだ黒色の表土と、人間の歯四本、それに唐銭一枚が出土しただけであったが、人間を埋葬した墳墓に紛れもなかった。開山塚と称されているので、おそらく開山僧賢真上人の墳墓であったのであろう。古代から中世の有力寺院は、土地と人民を掌握した領主なみの存在であったが、清浄院も当地域の領主であったとみられ、伝説書ながら清浄院を中心とした中世の戦闘が述べられた「栄広山由緒著聞書」と題した戦記書が残されている。

さて天正十八年(一五九〇)関東に入国した家康の奉行、関東代官頭伊奈熊蔵忠次は、引き続き土豪層に対する刀狩りと太閤検地を実施し、郷を解体して百姓集団による数多くの近世行政村を成立させていった。清浄院は当初六か村を領有していたので、六か村栄広山浄土寺清浄院と称していたが、この間伊奈忠次は寺社の勢力を封じるため、武器を取り上げて領地を没収、改めて寺社領を寄進するという措置を講じた。

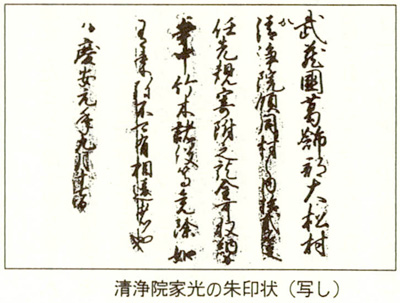

このとき新方(にいがた)郷六か村を領有した清浄院には、その名残として、船渡・川崎・大松・大杉・向畑で、田畑合せて二町八反七畝一八歩、この高十二石の寺領が付け置かれた。しかし手続きの遅れから家康と秀忠の寺領朱印状は交付されなかった。これに対し清浄院では寛永六年(一六二九)九月の寺領検地に際し、検地役人に、

田畑合せて二町八反七畝一八歩、右の分神谷弥五助殿御縄(検地)の時分、弥五助殿、備前様(伊奈忠次)と御談合成らせられ、御朱印御取り下されるべき由にて寺領を付置かれたが、今だに御朱印状は交付されていない。

と訴えたが、検地役人は〝幕府御年寄中に御談合なされるべく候〟とて取り合わなかった。こうして朱印状が交付されたのは、慶安元年(一六四八)九月、家光の朱印状からであった。ただし清浄院は明治維新に際し、政府に朱印状を提出したが、返却されず処分されたため、その写しだけが残されている。

なお、清浄院の末寺には永禄十年(一五六七)に船渡村の仏説山無量院が、天正元年(一五七三)に大杉村の医王山浄閑寺が、天正二年に川崎村の太子山聖徳寺が、文禄四年(一五九五)には大杉村の養照山想心寺が、慶長二年(一五九七)には船渡村の弘福山龍正寺が、それぞれ組み入れられている。ちなみに大松村は宝暦六年(一七五六)より、明治四年(一八七一)七月の廃藩置県まで岩槻藩領の村であった。

清浄院の墓地には関東郡代伊奈家の親族松伏領大川戸村(埼玉県松伏町)杉浦氏歴代の墓所がある。この杉浦氏の祖は、『新編武蔵風土記稿』によると、

美濃国(岐阜県)竹ヶ鼻城主杉浦五郎左衛門定元ノ子同五郎右衛門定政、慶長五年(一六〇〇)関ヶ原御陣ノ時、父定元及ビ弟祐次郎トモニ上方勢(豊臣派)ニ一味シテ竹ヶ鼻ニ籠城シテ討死ス、五郎右衛門定政ハ父弟ト相別レ東照宮ニ奉仕、関ヶ原御合戦御勝利ノ後、下総国船橋村ニ於テ居宅ヲ拝領シ高三百石ヲ賜ヒ御代官トナリ、秩父郡内十万石ノ地ヲ支配セリ……、然ルニ慶長十三年村内意富日皇太神宮御再建アリシ時、定政ノ居宅上リシ後、大川戸ノ陣屋ニ移レリ、彼ノ神社再建ノ総奉行ハ伊奈備前寺忠次、添奉公ハ則チ五郎右衛門定政ツカサドリ、落成ノ時賜ハリシトテ、御紋ノ御棗(茶器)今モ珍蔵セリ、定政ハ慶長十八年二月十六日死ス、其子五郎右衛門幼ナケレバ、己レガ従弟伊奈筑後守忠政ノ養ヲウケシニ、ホドナク忠政死シ、嗣ナクシテ其家一旦絶エシカバ、五郎右衛門モヨルベナキ身トナリ、父ニ次イデ御役ノ勤ムルコト願イアゲルベキモナケレバ、永ク浪人トナリシヨリ、ココニ土着セリ。

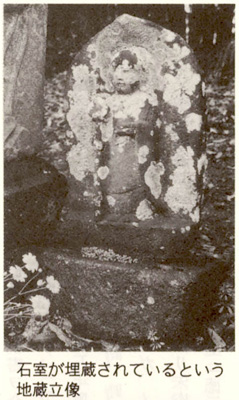

コレヨリ先、東照宮奥州会津城主上杉景勝御征伐御凱陣ノトキ、コノ地ヲ通リ御陣屋ヲ御取立アルベシト、御自筆ヲ以テ坪割書ヲ認メナサレ、伊奈備前守忠次命ヲ蒙リテ御造営ナサレシガ、後コノ地ヘハ渡御ナカリシカバ、慶長ノ末年、忠政願ヒ上ゲ、彼ノ御陣屋ト御自筆ノ坪割書ヲ合ハセテ定政ニ賜ヘリ、寛永年間(一六二四~四四)杉浦五郎右衛門定次、伊奈半十郎忠治ヲモッテ願ヒ上ゲ、己ガ大川戸ノ宅地ニ御宮ヲ構築、家康ノ坪割書ヲ御神体トシテ納メ置ケリ、御宮ノ前ナル丸キ形ノ石ハ、慶長五年奥州御凱陣ノ折コノ石ニ御腰掛ナサレシ由、今ニ御腰掛石ト称セリ。元禄八年(一六九五)酒井河内守検地ノ時、時ノ五郎右衛門浪人ノ身トシテ陣屋敷ノ除地ハ恐レ多キトシテ、御年貢地トナシ、諸役ヲ勤メルヤウニナリシガ、ノチ元文二年(一七三七)二月、御宮前ノ窪キ地ヨリ石室ヲ掘リ得タリ、ソノ中ニ腐食シタ甲胃ト太刀二タ振リ朱肉(赤い塗料)ニ覆レテ埋メラレテオレリ、コノ石室ハソノママ埼玉郡新方領大松村清浄院へ改葬シ、ソノ上ニ徳元法師ト名付ケタ地蔵ヲ立テ置シトイフ

とある。文言は長くなったが、歴史のひとこまとしてそのまま掲げておいた。なお清浄院に改葬された石室の中の武器は、おそらく鎌倉期の御家人大河土(おおかわど)左衛門のものであったかも知れない。

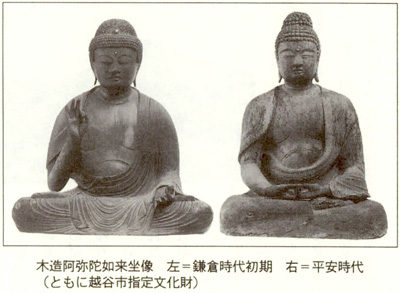

清浄院墓地には、清浄院住職の墓石があるが、このなかに元亀二年(一五七一)に遷化したという第十世文誉上人と、十一世真誉上人の古い宝筐印塔(ほうきょういんとう)墓石がみられる。戦国期には僧侶ながら武門の士としてその墓も、印塔墓石を用いたこともあったようである。なお住職墓石のなかには、清浄院二六世神蓮社通誉上人の墓誌碑が立てられている。これには当通誉上人は明治十六年(一八八三)三重県桑名市の生まれ、同四十二年宗教大学卒、ハワイ仏教会堂四世として赴任、十二年在職後の大正九年(一九二〇)九月に帰国、愛知の専念寺、三重の悟真寺、山梨の瑞蓮寺、東京の蟠竜寺、同欣浄寺を歴任後、清浄院二六世に就任、この間司教として伝導にあたり、浄土宗布教師会副会長などを勤め、昭和三十八年(一九六三)三月八〇歳で遷化との旨が記されている。この通誉上人が住職として歴任した寺院のなかには廃寺となって現存していない寺院もある。清浄院には、平安期や鎌倉初期の阿弥陀仏座像(市指定文化財)、それに、十一面観音仏や阿弥陀三尊来迎図を描いた掛軸などが寺宝として秘蔵されている。また、寛永六年の「寺領検地帳」や、元禄八年(一六九五)の清浄院ならびに末寺の由緒書、あるいは「六ヶ村栄広山由緒著聞書」と題した清浄院の開山伝説や清浄院を中心とした中世末の戦記が記された冊子などが残されている。