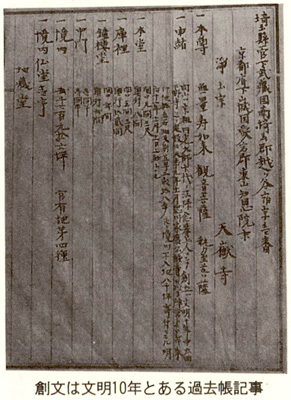

越ヶ谷町の浄土宗至登山遍照院天嶽寺は、その寺伝によると文明十年(一四七八)、太田道潅の縁戚専阿源照による開山と伝えるが定かでない。一説にはこの寺院はその後小田原北条氏の城砦に用いられていたともいう。なお天嶽寺には江戸中期よりの過去帳が残されているだけで、古記録は一切ないのでくわしいことは不明、住職の話によると明治初年当時の住職は、神仏分離令のとき神官に転じ、富士浅間社に移り、いっさいの古記録類を持ち去ったとも、処分したともいわれる。

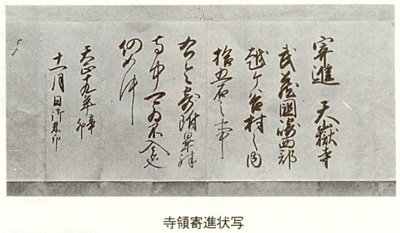

いずれにせよ天正十九年(一五九一)十一月、家康より寺領高十五石が付け置かれた(寺領朱印状写)。この寺領は越谷では、大相模不動院の六〇石、平方林西寺の二五石に次ぐものである。しかも慶長六年(一六〇一)よりの宿駅制度のもとで、越ヶ谷郷の〝越ヶ谷〟をとった越ヶ谷宿が四町野の東北道(のち日光道とも)沿いに成立したとき、キリシタン取り締りのため、一町一寺の特権を願いあげて許された。つまり越ヶ谷町の住民になるには、たとえ日蓮宗や天台宗の檀家であっても浄土宗に改宗し、天嶽寺の檀家にならなければならない定めであった。その上葬式や法会など執行の際の手続きには、その所属した雲光院・法久院・遍照院・善樹院・松樹院と称した塔頭五寺院を通さねばならなかった。このように一町一寺の特権をもった天嶽寺の檀家は他に例もないほど多くの檀家を抱えていたが、越ヶ谷宿の住民は、商家や地借・店借層で占められていたので、その転出入は、激しかった。

このなかには商売に失敗して退転したり、出稼ぎに出たまま天嶽寺との縁が切れた人びとも数多く、これらは無縁仏として、その墓石は参道ぎわに集められている。その数は数え切れないほどである。なお俳人越谷吾山は天嶽寺の過去帳から、越ヶ谷新町東名主会田家の出であることが確かめられる。すなわち吾山は五〇歳の頃家を潰し、子供をともなって江戸に出ると、俳人として名を挙げ、また『諸国方言物類称呼』を著して方言学の祖と称された。ちなみに越谷吾山の句碑は、先述した久伊豆神社境内のもののほか、昭和九年越ヶ谷町有志により天嶽寺境内にも建立されている。これには

ひとつるべ 水のひかるや けさの秋

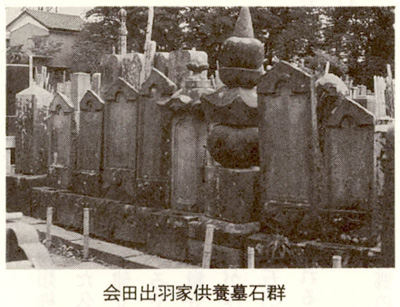

と記されている。なお天嶽寺墓所には、吾山の供養墓石や、会田出羽ならびに旗本会田の供養墓石などがみられる。

会田出羽家よりは、高五〇〇石の旗本に定着した会田小左衛門資信家が出ている。おそらく墓所は御殿町の会田家陣屋内にあったとみられるが今は見当らない。ただし会田家の菩提所は天嶽寺であるので、天嶽寺に供養墓石が祀られたのであろう。

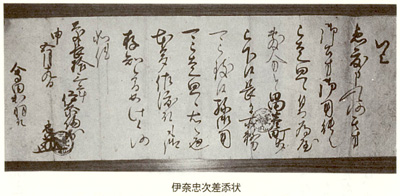

一方、会田出羽氏は、鈎上村(岩槻市)などを含めた越ヶ谷郷の開発領主で、綾瀬川沿いの沼沢地開発のため、谷中より蒲生一里塚の綾瀬川まで、干拓のための出羽堀を開削している。また越ヶ谷宿成立などに尽力、さらに慶長九年(一六〇四)には、出羽陣屋のうち六町歩を家康に寄進、当所に広壮な越ヶ谷御殿が築造された(現御殿町)。これら家康御用よくよく勤めたとして、慶長十三年には畑一町歩が出羽資久に与えられ、伊奈備前守忠次の差添状が手渡された。この畑一町歩の実坪は三町四反三畝十二歩、よってこの地は中町として区分され、会田家の所有地として年貢は免除されていた。しかし元禄八年(一六九五)の武蔵国幕領総検地には年貢地として組み入れられたため、当時の会田五郎平は年貢納入に差支え、困窮の上江戸に退転、酒商を営むようになった。家康や秀忠に愛用された越ヶ谷御殿は、明暦三年(一六五七)一月の江戸大火で江戸城が全焼したため、急きょ御殿は解体され、江戸城として移築された。

なお、江戸の商人となっていた会田出羽の子孫、会田平兵衛資武は、宝暦年間会田陣屋敷地を買い戻して越ヶ谷の袋町に居住。文政十年(一八二七)には袋町より久伊豆神社に通じる新道や神社参道の石橋、それに拝殿前に一対の阿茄獅子を奉納している。これには会田出羽資清子孫会田平兵衛資武などと刻まれている。