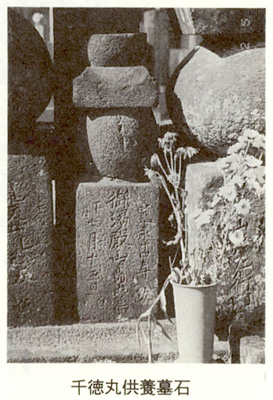

瓦曽根照蓮院は、慈氏山照蓮院徳満寺と号した真言宗寺院で、その開基年代は不明ながら、中世創立の古刹に紛れもない。ちなみに天正十年(一五八二)三月、甲斐の武田勝頼は、織田信長と徳川家康連合軍によって攻められ滅亡したが、このとき武田家の長老秋山越前守虎泰は、次男長慶とともに勝頼の遺子、御湯殿山千徳丸をともない瓦曽根村に潜居した。ところが千徳丸は間もなく病死したため、長慶は剃髪して僧となり、同村照蓮院の住職となり、千徳丸ならびに戦没した一族の菩提を弔ったという。一方秋山虎泰の娘は絶世の美女であったが武田家滅亡の際、当時一五歳であった娘は、戦火のなかから救出され、家康の側室に召され、おつまの方と称されて、家康の五男万千代を生みおとした。

天正十八年(一五九〇)家康は関東五か国の領主として左遷されたが、このとき万千代は松平武田信吉(のぶよし)と称され、下総国小金領(現千葉県松戸市)三万石の領主に任ぜられた。同時に虎泰の長男秋山昌秀も小金領で千石の知行が与えられたが、このとき父虎泰を自邸に引き取った。おつまの方は翌十九年十月、二四歳で病没、小金の本土寺に葬られた。母を失った武田信吉は、文禄元年(一五九二)には佐倉領四万石、慶長七年(一六〇二)には秋田移封後の佐竹領のうち水戸一五万石の領主に任ぜられたが、翌八年、二十一歳で病没、跡継ぎがいなかったため松平武田氏は滅亡した。なお水戸二代目の藩主水戸光圀は、貞享元年(一六八四)おつまの方を偲んで本土寺を訪れ、墓石を再建してその冥福を祈った。

一方、瓦曽根照蓮院の住職となった秋山長慶の一族は農民身分となってそれぞれ土地を名請し、その子孫は繁昌をみている。天正十九年十一月、照蓮院には高五石の寺領朱印状が交付されたが、これには

寄進 照蓮院

武蔵国崎西郡腰ヶ谷瓦曽根の内五石の事

右寄付せしめおはんぬ、殊に寺中入不となすものなり、仍て件の如し

天正十九年辛卯十一月日

(朱印)

とある。この〝腰ヶ谷〟とは、何かの腰にあたる低地(谷)ということだが、これは川口・鳩ヶ谷・大門にかけての大宮台地(腰)の麓にあたる谷地ということで本来の地名といえる。すなわち〝越ヶ谷〟は宛字といえる。

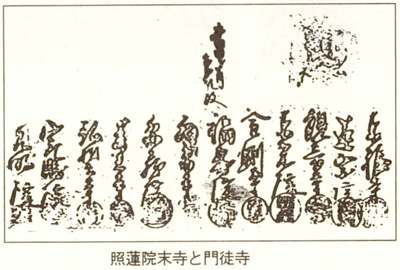

その後本寺末寺の系列が確立されていったが、照蓮院は下総国(のち武蔵国)葛西庄金町(現東京都葛飾区)の法護山金蓮院金剛宝寺、通称金蓮院の末寺に位置づけられた。また照蓮院の末寺には小林村(現越谷市東越谷)の小林山東福寺、同村摩尼山蓮乗院、同薬王山東光院、同無量山観音寺と、末寺は小林村に集中していた。うち小林山東福寺は、利根川・荒川合流路の発達した砂丘上に立地した古刹で、康暦二年(一三八〇)の創建を伝え、元徳三年(一三三一)銘のものをはじめ数多くの板碑が建てられている。このほか瓦曽根村照蓮院と地続きの慈氏山最勝院や西方村の金剛寺、花田村の西円寺が照蓮院の末寺であった。また独自に葬式を執行できない照蓮院の門徒には、文禄元年(一五九二)中興再建を伝える四町野村の瑠璃山薬王寺と同村清瀧山弘誓寺、それに越ヶ谷町の福寿山円蔵院や増林村の富井山福寿院を門徒としていた。

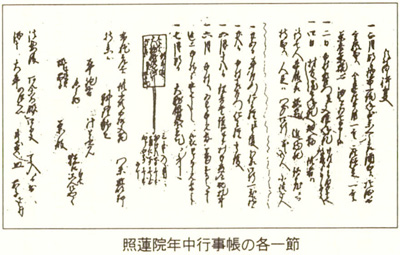

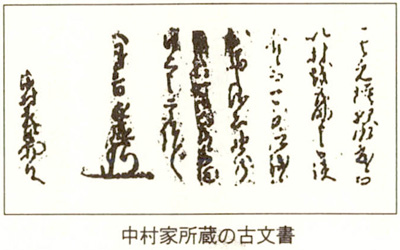

ちなみに照蓮院には、御朱印御改日記帳はじめ、御朱印寺格取調帳、寺院什物帳、訴願ならびに届書帳、葵紋付取調書上帳、照蓮院記録帳、御朱印地上知取調帳、あるいは境内作事絵図など数々の古文書や絵図面が残されている。うち「照蓮院年中行事帳」には、照蓮院での年間におけるしきたりや行事が記されている。これは安政二年(一八五五)の記録ながら、当時の照蓮院の行事を知る上で珍しい書と思われるので、その要約を次に掲げておこう。まず事始めにあたる。

元日には重立った檀家が年礼に参上、寺ではきんぴらごぼう一重と坐禅豆一重の重箱を出し、茶碗に冷酒をついでもてなす。

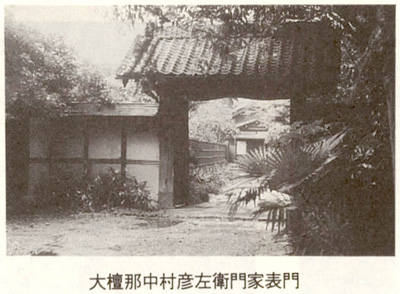

二日、大檀那の中村彦左衛門が青銅銭二〇〇疋、息子が同一〇〇文を持って年始に参上。

四日、住職が供一人と人足八人をともない、檀家への進物配りに回村、先ず中村家に赴く。中村家では餅と吸物と酒を振舞う。ついで村内の檀家回り、さらに末寺や門徒寺を訪れて寺に帰り、供や人足に茶飯とけんちん汁、それに酒二升を振舞い、大儀料として半紙一帖宛を与える。

五日、末寺や門徒寺の僧が年始に参上、茶だけを出す。

十八日 最勝院で観音護摩修業がある。正月に限り船持仲間が集って航路安全の祈祷会を行う。

二十一日、弘法大師の画像に供物をして祈祷する御影供(みえいく)を行う。末寺や村役人、門前百姓などを招待、献立は皿物は海苔・ふきのとう・紅葉大根、汁はあられ豆腐を入れたすまし汁、平(ひら)は揚豆腐・板昆布・せり、坪(つぼ)はごま煎ごぼう、硯蓋(すずりぶた)はくわい・百合・青海苔ごぼう・焼豆腐など、それに香の物と麦飯。

二十三日、松伏村宝珠院の大般若会に出勤。

二十五日・二十七日・二十八日、大聖寺の大般若会に出勤。

二月初午、稲荷祭り、村中で読経や祈祷の法楽をたのみにくる。願人の中心は瓦曽根河岸経営の中村新元。

十五日、涅槃講。末寺出勤、(献立は省略)。午後老女たちの念仏会。

三月十二日、東福寺の御影供、理趣三昧の導師を勤める。

四月一日~八日、魔多利神の秘法を修し、結縁を竹筒に入れて、越ヶ谷や大沢にも配る。

五月十八日、観音堂で護摩を執行、村中安全の札を配る。

七月一日、大施餓鬼の立札を立てる。

十四日、棚経に出向。

十五日、迎摂院の施餓鬼会に出向。

二十日、照蓮院の施餓鬼会。村方世話人が、村中軒別に米銭を集めに回る。末寺は灯明料を持参して出勤、(献立は省略)。

八月二十四日、仁王経守護会。

九月十八日、観音堂にて護摩会。

十一月晦日、祀堂金の勘定。世話人は村役人中、(料理献立は省略)その数は八十人分。

十二月十八日、正月支度として門松七組と〆縄を表門などに張る。歳暮として中村家より将軍家御用の御前細糯二斗差入。

二十三日、すす払い。

二十五日、餅搗き。本尊へのお供え三升餅一つ、両大師へ各一。神棚・年神・河岸稲荷・院内稲荷へ各一供。

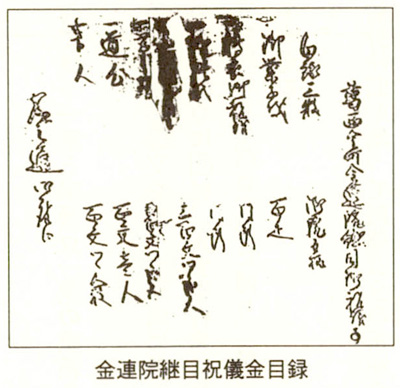

などとあるが、何故か春と秋の彼岸会については触れていない。なお江戸時代各寺院の住職は、浄土真宗(一向宗)を除き妻帯を禁じられていたので、一代限りで隠居して他の僧と交代せねばならなかった。この交代は継目と称し本寺や支配寺に御祝儀として祝儀金を贈るしきたりになっていた。これによると、金町村の本寺金蓮院に対する照蓮院住職の継目祝儀金は院主に白銀三枚、外に菓子代、転衣祝儀、酒樽代合わせて三百疋、玄関坊二人に三百文宛、寺侍二人に二百文宛、道心と下人に各百文宛となっていた。また支配寺である真福寺の住職には金二百疋、役者に百疋、取次に金二朱の祝儀金を差出すとなっていた。なお疋(ひき)とは祝儀のときなどに用いる金銭勘定で、一疋は銭二五文、つまり百疋は二五〇文ということになる。

照蓮院墓地の一角には、照蓮院の大檀那、瓦曽根村の世襲名主中村彦左衛門家の墓所がある。将軍家御用の御膳細餅の取扱人で、天明四年(一七八四)には

右彦左衛門儀、餅米御買上御用相勤、村々助けにも相成候趣、全く出精相勤候に付、其身一代帯刀御免、名字は子孫迄名乗候よう申し渡され候、右の通り仰付申渡され候条に就き、弥々有難く冥加存じ、出精相励むべく候、仍て後鑑これを渡置ものなり

とて、其の身は一代帯刀御免、苗字は子孫まで名乗ることを許されている。この中村彦左衛門の祖は、豊臣秀吉の重臣駿河国の領主中村一氏の弟中村一栄、慶長五年(一六〇〇)六月、兄一氏は病死、後見人となった一栄は徳川家康に臣従、関ヶ原の戦い後、一氏の子一忠は伯耆国米子三〇万石に封ぜられ、彦左衛門も中村領のうち五万石を与えられたが、一忠は乗馬中落馬の事故で没し、跡継ぎのないままその所領は没収された。所領を失なった彦左衛門は諸国放浪中病死し、その子孫がある機縁で瓦曽根村に定住したと伝える。瓦曽根村に定着した彦左衛門は、めきめき頭角をあらわして名主に選ばれ、世襲で名主を勤めるかたわら瓦曽根溜井の差配役などに任ぜられ、近郷きっての実力者となっていった。

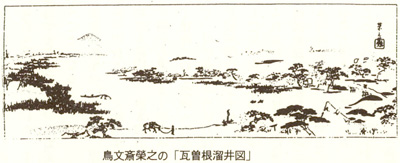

ことに八代目と称される中村彦左衛門重梁(しげはり)は、近隣より米穀を買い集め江戸商人に出荷していたが、明和八年(一七七一)には将軍家御用の御膳細糯納入の取扱人を命ぜられ、先記の通り天明四年(一七八四)には御用よくよく勤めているとして苗字帯刀御免、子孫は孫子の代まで苗字御免と達せられた。さらにその子正権は、寛政十二年(一八〇〇)には幕府より六人扶持を給せられる武士なみの身分が与えられた。一方重梁は安永五年(一七七六)十一月の越ヶ谷町大火、天明三年(一七八三)の浅間山噴火などによる冷害凶作、天明六年(一七八六)七月の関東大洪水などの天災には、多くの米穀や、多額の金子を供出して窮民の救助にあたり、幕府より褒賞されていた。寛政八年六二歳で隠居、かねて葛西寺島村(現東京都墨田区)に開設していた葵堂と称した料亭に引き込もり、菊の栽培と料亭の経営に専念した。この葵堂には江戸の文人墨客はじめ、大名・旗本なども出入りしていたという。浮世絵の大家、鳥文斎栄之もその一人で、彦左衛門と昵懇の間柄となり、瓦曽根の中村邸に招かれたが、栄之はこのとき「瓦曽根溜井図」を描いている(市指定文化財)。ちなみに重梁の第六子幸次郎は、江戸浅草福冨町の豪商池田屋市兵衛の養子となったが、父重梁の志を継ぎ、窮民援助の資金として金百両を幕府の御貸付所に預金、天保七年の凶作年に九二両を引出し、瓦曽根村窮民九二人に金一両宛給与した。

この、御貸付金御下金請取証文銘を刻んだ石碑(=窮民救済の碑:市指定文化財)は、照蓮院に隣接した最勝院の境内に立てられている。このほか池田屋稲垣市兵衛に養子に出た稲垣宗輔(幸次郎のちの名)の瘞(えい)歯の石碑があった。現在当所は整地されて、これら石碑類は一か所に集められている。また照蓮院墓所の奥まった地所の一角は、中村彦左衛門家の墓所で、ここには彦左衛門家の歴代の墓石や、中村彦左衛門重梁の事歴を克明に刻んだ、自然石による巨大な墓碑がある。