新方領大房(現北越谷)の浄光寺は、古くは利根川・荒川合流路沿いの自然堤防上に立地した真言宗寺院で熊野山観音院と号した。江戸時代浄光寺は大同二年(八〇七)の創建を伝える大房薬師堂の別当を兼ねていた。この薬師堂は古くより、大江りの薬師、押入の薬師、鵜の森の薬師と称された。創建時の大同年間は、かつて海であった越谷地域の海退が進行中で、発達した砂丘上に位置した薬師堂の近辺は、満潮のときは入江となったので大江りの薬師、海水が押入ってきたので押入の薬師、また薬師堂は高台で樹木が繁茂して、鵜が群れていたので鵜の森の薬師と称されたもので、越谷地域当時の地勢状況を偲ばせる貴重な伝説といえる。

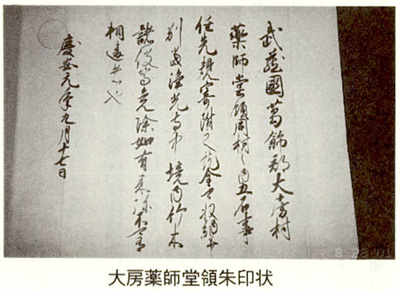

天正十九年(一五九一)、真言宗熊野山観音院浄光寺には薬師堂領として高五石が付与されたが、手続きの遅れから、将軍による寺領朱印状は交付されなかった。これが先規に基づくものとして朱印状が交付されたのは、慶安元年(一六四八)九月のことであった。これには

武蔵国薬師堂領五石の事、先規に任せ之を寄付しおわんぬ、全く収納ならび別当浄光寺中境内竹木諸役等有来りの如く免除、弥々相違有るべからざるものなり

と記されており、以来歴代将軍による寺領朱印状は、薬師堂領の別当浄光寺に保存されている。ちなみに平成二年(一九九〇)に薬師堂境内地は、住宅地と化したが、それまでの薬師堂境内の様子は次の通りであった。

日光道(現県道足立越谷線)大房、大林の境より日光に向かって左に折れる小路入口の片隅に、天保三年(一八三二)銘の猿田彦大神塔が置かれているが、少し行った石塀の傍らにも宝暦十四年(一七六四)の大乗妙典六十六部供養塔その他くずれた台石や笠石などが置かれている。また右手の路傍には文政十年(一八二七)の建立になる「日光月光敷石供養誌」と刻まれた自然石の碑があるが、この裏面には〝かとにたつ 娑婆(しゃば)と冥途(めいど)の供養石〟と歌が刻まれている。この路の正面は樹齢およそ四〇〇年と推定されている大銀杏を前にした小屋囲いの堂舎であるが、このなかには享保三年(一七一八)奉納による青銅製の五体の如来像が納められている。高さは一・六メートル、ほとんど原形のまま保存されており、これを五智如来と呼んでいる。五智とは五つの知恵を体得した仏身で、阿伽・宝生・弥陀・釈迦・大日の五如来をさす。

この五智如来像の蓮台に刻まれた施主名をみると、江戸安針町講中をはじめ武州草加町(現草加市)、同瀬崎村、その他大房・大林・大沢などの講中が名をつらね、その信仰範囲は当時きわめて広かったことをうかがわせている。四月八日(現在の月遅れの五月八日)の縁日には遠方からも信者が参集するといわれ、眼病や安産に霊験あらたかな仏と信じられている。

この五智如来堂の右手の堂舎が薬師堂であるが、今は草葺の屋根はトタンで覆われ、堂の四面は板で補強されて古い建造物には見えないが、元禄十年(一六九七)の建造によるものである。この先薬師堂の堂舎は日光東照宮造営のため日光街道を通った飛騨の左甚五郎が、一夜でこれを建立し、さらに未完成の建築資材のうち〝うるし千貫・朱千貫〟を朝日夕日の照らす場所に埋めて去った、という伝説を残している。また堂内に納められている本尊は、直径二・五メートルの蓮華台に乗る高さ約三メートルに及ぶ薬師如来の巨大な坐像で、左右に十二将神像その他の木仏が多数納められている。

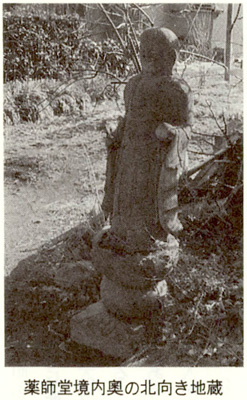

この薬師堂の傍らは樹木の茂る小高い丘になっており、丘の裏は深い堀で堀の向かいは松林がつらなる埼玉鴨場である。丘の上には享保十六年(一七三一)造立の宝篋印塔や、丘のくずれ止めに用いられた石垣のように、半分土に埋もれた墓石がならべて立てられている。おそらく当所は墓地の一角であったろう。また五智如来堂から左方の広場に享保十年(一七二五)の北向き地蔵像塔が一体取り残されたように立っている。

この地蔵尊建立の由来については、大沢町の地誌「大沢猫の爪」には

享保初年(一七一六)大沢町佐兵衛屋敷喜兵衛方に借地罷在り候虎屋伊兵衛親族の者、人を殺し金子奪い取り候段不届至極に付、所仕置に仰せ付けられ、大房村死馬捨場堤下の往還通りにて獄門に処せられ候

今この地蔵一体に戒名などが刻まれている。これには享保十巳年四月、紀州若山宇左衛門、脇に上州清六とこれあり、左方に虎屋伊兵衛妙性信女とこれあり候

とある。これらは罪人縁者の人びとで、罪人が処刑されたことを悲しみ、北向き地蔵を建立したものであろう。

この薬師堂境内地と隣接して、明治四十一年(一九〇八)十二月に完成した宮内庁埼玉鴨場がある。この鴨場は都市化の進行で鴨の飛来が少なくなった東京の浜離宮の代替地として、明治三十六年大林の広大な元荒川沼沢地を囲うように堅固な人工堤防を築き、一〇町余歩の敷地を確保して造成された御猟場であった。

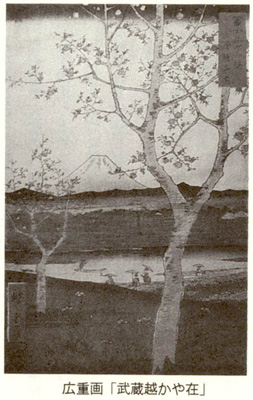

また元荒川に沿った、大房やそれに続く大沢(現北越谷)は砂地の自然堤防地帯で、大林や袋山などとともに桃や梅の花樹栽培が盛んで、とくに桃は越ヶ谷の桃と称され、杉田(神奈川県横浜市)の梅、小金井(東京都小金井市)の桜とともに近戸近郊花見の名所として有名で、二代目広重により『富士三十六景』〝武蔵越かや在〟として描かれている。ことに『徳川実紀』の編さん者成島司直(もとなお)は、文化十一年(一八一四)二月末(現三月末)越谷に来遊したが、大房の桃花をみてこの辺り「桃の花ならぬはなし、枝をまじえ陰をならべ、岡も野もただ紅の雲の中を往来する如し、このあたりより築比地(埼玉県松伏町)長良山などまでの間は、すべて桃木の林絶え間なし、なおここは花の木戸口なりといふ」とて、桃林の規模の大きさに驚いていた。

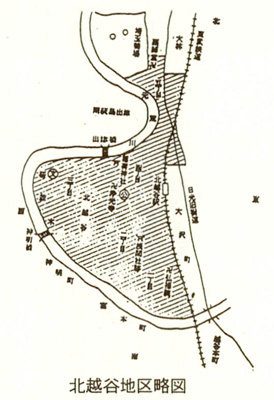

ちなみに昭和三十七年(一九六二)地下鉄日比谷線が北越谷駅までの乗入れ開始を機会に、同年一月より、東武鉄道の西側の、元荒川べりまで桃林で覆われていた大沢と大房にかけては区画整理が実施され、四十年五月には北越谷と改められた上、一丁目から五丁目に区画された。うち大沢町側には長元三年(一〇三〇)六月富士山大沢の影向(ようごう)石を御神体とした浅間社を勧請したと伝えられる。江戸時代この辺りは松林が広がった人里離れた淋しい避地で、何かあったときは人びとが集合する場所で通称浅間山と称していた。明治以降は町内の管理に置かれたが、大正期には原鉄運送店がこの地を買収し、山正園という庭園に整備した。

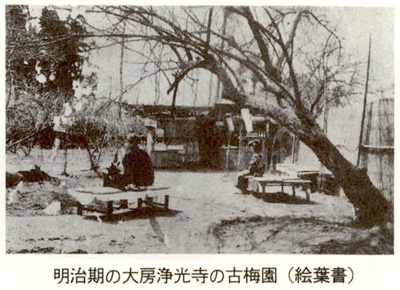

大正五年(一九一六)二月の末妻とともに大房古梅園と山正園を訪れた文豪大町桂月は、越ヶ谷停車場(現北越谷駅)に下車した。駅には観梅客のためにとくに西口に設けられた改札口を出ると少し雨が降ってきた。このとき〝宇田川〟と染め抜いた印半纏を来た男が「梅園に行かれるか」というので「そうだ」と答えると「これを持たせ給え」とて傘を渡してくれた。傘をさすより早く雨は止み、かえって手荷物になったが、三町程で大房の古梅園に着いた。園内には掛茶屋が数か所あってしきりに客を呼んでいたが、傘を借りた義理で〝宇田川〟という掛茶屋に休んだ。ほんの申訳ばかりの垣根が一方にあるだけで、梅林は浄光寺という寺に連なり、田に連なり畑に連なる。花は今を盛りと咲き満ちているが、遊客はわが夫婦の外はただ一組の男女だけで、茶屋はいずれも失望したさまである。妻はこれをみて〝梅の花 にほひこぼるるこの里を鶯ならで訪ふ人のなき〟と歌にしてこれを詠んだ。

また茶点の者から梅の花はこの園内だけでなく、さらに四方に広がるといわれ、印半纏の男に案内されて行くと梅また梅、家あれば必ず梅林があって尽きる所を知らない。妻はこれに驚いて、〝わけ行けば 奥より奥に奥ありて 果てしも見えぬ梅の花園〟と詠んだ。なかでもある茅屋の前に〝雲竜〟と称する古梅があったが、これはこの家の先祖が植えてから十数代経たもので、数百年の樹齢だという。

さらにこの村には梅のほか桃林もあるという話に「梅と桃いずれが利益か」と問うと「梅なり」と答えた。茶屋に戻り梅干を肴に茶を飲み停車場に向かったが、一汽車おくらせ人力車で大相模の不動に参詣することにした。街を離れると道は元荒川沿いにつらなる。堤防上の道をおよそ二十四、五町行ったあたりで堤を下りると不動尊の境内である。ちょうど不動の縁日で近郷の男女老若群集して広い境内をうずめていた。見世物も数多くでている。本堂は十五、六年前に焼けて(明治二十八年)今あるのは粗末な仮の本堂であるが、山門だけは焼けずに残ったという。山門を出る右手に梅園がある。このなかの〝十善梅〟という古梅は幹の廻り一丈三尺関東第一の梅の大木だという。その他の梅もみな老木でいずれも寄付によるものであるという。このほか境内には一〇間四方の藤棚や、東西一一間、南北一六間に葉を茂らせた老松などがある。

ここから車を戻して久伊豆神社に詣でる。松の並木がつらなる参道は長く、また池のほとりの藤棚はことに偉大で見事なものである。久伊豆神社に詣でたのち停留所近くまで戻ったが、ここで山正園(現北越谷浅間社跡)を訪れれる。松の並木あり、小亭あり、池あり、丘の上には浅間の祠がある。この山正園はもと浅間社の境内地であったが、原鉄運送店の主人が買収して庭園として公開したものだという。

停車場にくるとまだ時間があったので、何かみやげをとて物売る家を見廻したが、これはと思うものはみあたらない。ふと我が家幼児がマッチ箱のペーパーを集めているのを思い出し、まだ所持していないペーパーをやっと探し出して一箱買い求めた。価は五厘、これがこの日の土産であった。

とある。大房の古梅園や大相模の不動など、それぞれ当時の情景を今と比較してみて興味あることである。

また明治三十五年浄光寺を中心とした地域には観光を目的として、抹採される梅の古木を集めて植樹した古梅園が開かれ、東武鉄道の宣伝もあって、花時にはたいそうな賑わいを見せた。休憩所の〝あずまや〟二棟、緋毛氈を敷いた床几(しょうぎ)二〇脚、花の季節には数軒の出店が店を開き、絵葉書も売り出された。その後古梅園の経営は大正七年から浄光寺が引き継ぎ昭和十年頃から東京の文人や俳人を招待した東武鉄道主催の園遊会が開かれるようになった。この大房の古梅園を訪れた高浜虚子は、〝寒けれど あの一むれも 梅見客〟との句を詠み短冊に残している。

この地にあった浅間社は都市化の波により取り除かれ、今は商店を兼ねたマンションとなり、浅間社の御神体は大沢の荒井家に移されている。

また北越谷大沢側には慶長六年(一六〇一)よりの記載がある、過去帳を残した大沢山観音寺、通称弘福院と号した真言宗寺院がある。江戸時代を通じ、しばしば火災にあっているが、過去帳や円空彫刻の阿弥陀如来座像が秘蔵されている。なかでも寛保三年(一七四三)七月の火災は本堂や庫裏ことごとく焼失した大火事であった。この火災は弘福院観世音開帳で、大沢町の旧家島根宗弥が頭取として、八百屋お七が寺小姓吉三郎に偲んで行くという綱渡しの仕掛花火を興行、このとき火の粉が飛び散って本堂の茅葺屋根を焼いたが、すぐ消しとめて花火興行を終わらせて一同解散した。ところが夜半、花火の残り火が発火して寺院を全焼させた。これに対し島根宗弥は金千両を拠出して寺院を再建、これを記念して延享五年(一七四八)弘福院境内に壮大な宝篋印塔が建立された。その後弘福院は天明四年(一七八四)再び火災で全焼したが、石造りの宝篋印塔だけは現在でも昔のままの姿を保っている。

また元荒川河畔に鎮座した旧大房の稲荷社の勧請年代は不明ながら、境内には永禄元年(一五五八)在銘の二十一仏板碑や元禄六年(一六九三)銘の庚申塔などがみられる。なお浄光寺裏手の砂丘からは唐の「開通元宝」や宗の「皇宋通宝」、明の「永楽通宝」など四八種一八二八枚の古銭が出土した(浄光寺保管)。誰が何の為に埋蔵したものか不明ながら興味がつきない事柄である。

ちなみに東武鉄道の〝越ヶ谷駅〟は明治三十二年(一八九九)、現北越谷駅の場所に設けられたが、大正九年(一九二〇)越ヶ谷町に〝越ヶ谷駅〟が開設されるにあたり、〝武州大沢駅〟と改められた。先述の通り昭和三十七年より区画整理が実施され、昭和四十一年には〝北越谷駅〟と改められた。同時に桃や梅は伐採されて宅地となり、昔の面影は見られなくなった。ただし昭和三十一年に北越谷の元荒川堤に植樹された桜並木は見事に成長し、桜の名所となっている。