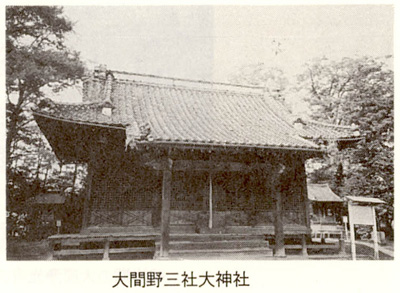

出羽地区大間野は、寛永年間(一六二四~四三)、綾瀬川沿いの沼沢地干拓によって開発された槐戸新田村の一集落で、元禄八年(一六九五)の武蔵国幕領総検地で、大間野村と称され行政村に位置づけられた。この大間野村には、久伊豆社、弁天社(のち厳島社)・稲荷社の三社が祀られていたが、明治に入り稲荷社敷地に三社を合祀した三社大神社が建立された。社前に掲示された昭和五十二年十二月十五日の由緒記によると、寛永年間頃、大間野東組に久伊豆社、上手組に稲荷社、一ノ綱組に弁天社が祀られていた。慶応四年(一八六八)二月の神仏分離令により、各地各所に祀られていた神社の統合機運が起こったが、当地においてもその風潮に応じ、明治四年八月久伊豆社・厳島社(旧弁天社)を稲荷社に併合することを国に請願して許可を得た。以来三社大神社と称してこの地に合祀するに至った。

明治四十一年十一月二十八日、神饌幣帛(しんせんへいはく)料供進神社の指定を受け、出羽村指定の村社に昇格した。太平洋戦争終結の際、指定社は廃止、次いで昭和二十一年(一九四六)二月二十八日、宗教法人令により、三社大神社法人の届出をなし、昭和二十七年三社大神社規則を制定、二十八年十月二十日埼玉県知事の認証を受け現在に至る。

明治三十一年 拝殿改築

大正十二年九月一日 関東大震災により、本殿全潰、拝殿半潰

大正十五年三月二十六日 本殿再興の許可を得て着工

昭和元年十二月三十日 竣功

昭和二十七年八月 拝殿修復

とあり、三社大神社合祀建設にかかわる経過が正確に記されている。なおこの三社大神社の境内地は、昭和四十年頃からの国道四号草加バイパス(現国道四号線)の建設にともない、その道路の真下に位置づけられるようになった。したがってその入口は三方が堀敷や水田地であるため、現在では国道四号沿いから坂道づたいに下るようになっている。

なおこの大間野の三社合祀は、明治四年という早い年代の合祀であるが、各地区神社の合祀は、明治末年から大正初期にかけての合祀が普通であったとみられる。例えば船渡村下手の香取社合祀記念掲示板によると、明治四十五年(一九一二)七月、上手組の村社香取社、下手組日枝社と天神社、大島組の香取社、新田組の稲荷社を、下手組無格社香取社に合祀、大正八年(一九一九)拡張境内地を無量院より買い受け、新たに社殿及び鳥居を建設したと記されている。多くの各地区神社の合祀もこの頃となっているが、この合祀後に神社名を増森神社、川崎神社などと村名を付した社名に改めた所も少なくない。

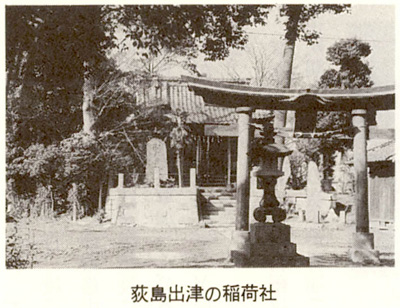

昭和二十年(一九四五)八月終戦となり連合国軍総司令部が日本に進駐、大日本帝国憲法はじめ、すべての法律は破棄され、民主的な法律のもと諸制度は改められた。それまで国家の保護のもとにあった神社も、二十一年一月の宗教法人令により、自主経営に移された。この経過は、大間野三社大神社の年譜にも触れられているが、さらにこれを荻島出津の稲荷神社の碑銘によってみると、次の通りである。

すなわち荻島村(明治十二年に南荻島)の村社稲荷社は、元荒川と控堤の間に広がる、古くは遊水地であった出津に祀られた村社であった。この社前に自然石で建立された「国有境内地譲与録」と刻まれた碑銘によると、稲荷社記録中もっとも古い記録では、寛延二年(一七四九)六月十一日御造営、別当は真言宗稲荷山玉泉院、享保九年(一七二四)十一月十九日神衹管領、卜部(うらべ)兼敬より、神階宗源宣旨を以て、正一位の神位幣帛を賜る。現在の御社殿は天保二年(一八三一)十一月二十日再建せしものなり。古くは稲荷大明神、或いは出津稲荷山と称せり。明治四年(一八七一)八月村社申し立て済、同四十二年八月十七日、沼迎稲荷社、戸井愛宕社、左敷田熊野社、外野会諏訪社を合祀、大正五年(一九一六)十月五日神饌幣帛料供進神社に指定さる。

昭和二十一年(一九四六)一月連合国軍総司令部の指令により、政府保証廃止。同年七月十二日宗教法人届出済、同二十二年五月三日、新憲法施行にともない、国有境内地ならびに保管林の処分を実施することになった。ここでかえりみるに、明治四年の上地令、あるいは明治九年の地租改正調査の処分で、境内地は国有に編入された。しかし古来よりの沿革によってみれば、その既得権は神社に属すのは明らかである。よって総司令部は旧来無償で貸し付けていた国有財産を処分するにあたり、国有地であった神社などの境内地は、その古来からの沿革や条件により、宗教活動を行うに必要な限度において、二十三年五月一日までに大蔵大臣宛無償譲渡を申請することができると達せられた。

よって当社宮司は、神社明細帳や証拠物件の調査を進め、二十三年一月はじめ書類完成。大蔵大臣に申請した処、現地調査の上、同年一月二十五日付指令第四二八一号をもって、無償譲渡の許可を得たり。よって同年三月三十一日所有権移転の登記を済ませ、ここに境内地千百五九坪一合七勺ならびに山林七三石余当社の所有となる。顧りみるに太平洋戦争終息後、連合国最高司令官の発せられたる覚書にもとづき、世相は一変し、国民道徳の枢軸たる神社信仰思想は、ややもすれば常軌を逸せんとし、村治円満統一を阻害せんとする、詢(まこと)に前途憂惧に堪えざる世に直面したるも、当時の神社関係者よく宮司に協力、氏神護持に務めて、神社財産の無償譲渡を果したるは御神徳の然らしむるものなりと、深く感銘致すところ、ここにその由緒顛末を録し、神の加護に應(こた)へ後世に伝ふ

昭和三十一年五月二日 五社稲荷神社宮司

(裏面のうち)

碑表建設資金 金一万二千円也

とある。

ちなみに戦前の神社経営は、各町村よりの定められた幣帛料や、氏子による氏子費で賄われていたが、戦後は境内地無償の譲渡を受けたものの、幣帛料や氏子の制度などはいっさい打ち切られたので、自力の経営を余儀なくされたわけである。

出津は、古くは建家は禁止されていた元荒川沿い荻島の遊水地で、大水のときは水勢を弱めるため、この遊水地に水を入れるようになっていた。遊水地の水はここに掲げた写真にみられる控堤でくいとめられたが、控堤に沿って家並みがつらなり、かつこの堤道を、村びとが往来していた。堤下の庚申塔などは、村社の稲荷社に通じる路傍に立てられたものである。現在控堤と元荒川間半円形の出津は、新興の密集した住宅地となっており、さらに稲荷社脇は文教大学の校舎となっている。またこの付近の元荒川堤には桜の並木がつらなり、花見時には賑わいをみせている。