しかし縄文晩期に稲をつくる生活が開始された証しはあっても、稲作を主たる生業とする農耕文化が誕生していたということではない。新しい時代への変動はつねに、次の要因が前提となる。

一つは、既成の社会(ここでは縄文の社会)・文化の中に、外側から新しい文化のインパクトが加わり、大きな刺激を与えるという出来事があることである。もう一つは、既成の社会の内部から生みだされた必然的な矛盾が蓄積していて、新しい社会変革をまつ状況が満ちていることである。さらにもう一つは、新しく入ってくるカルチャー・ショックを受けとめ、それを消化していくだけの文化の発達度に到達していることである。

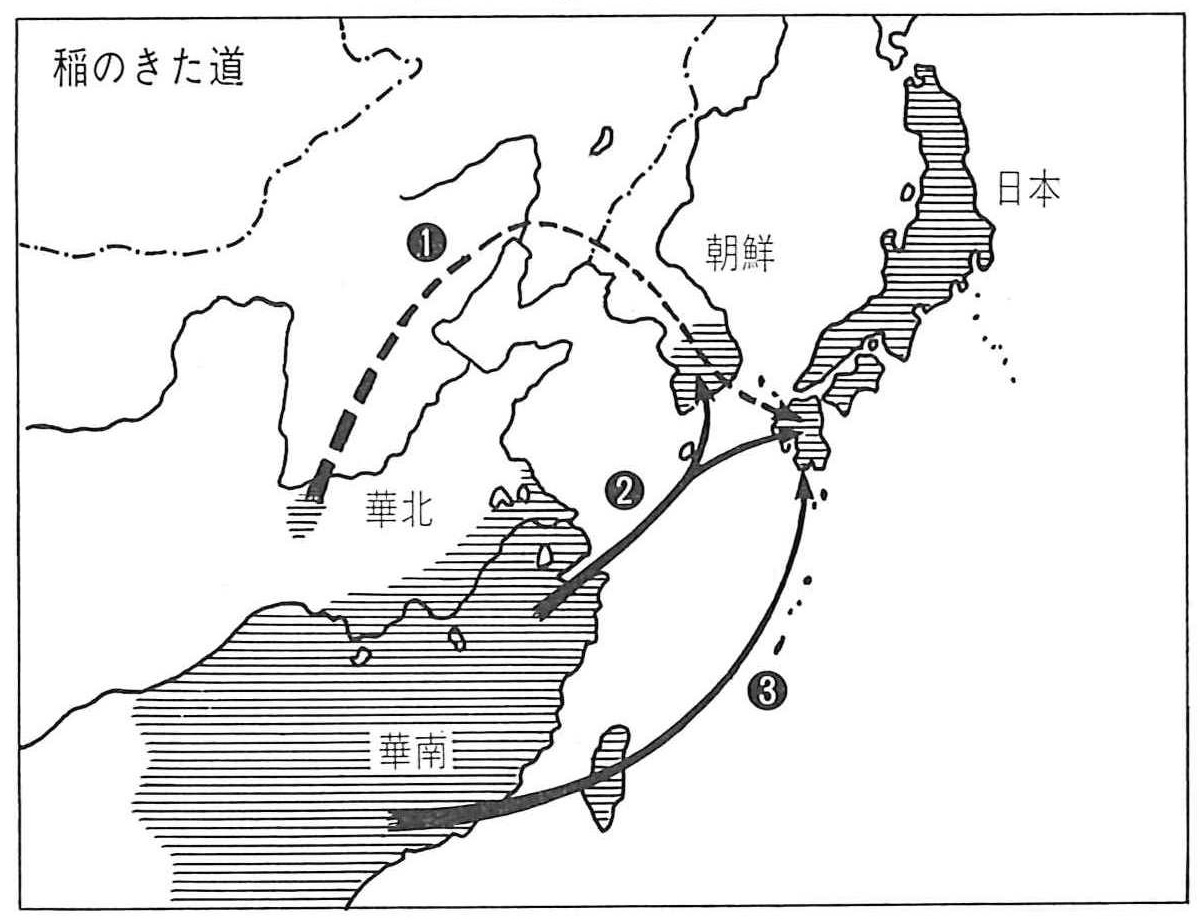

最初の要因である新しい刺激とは、なにか。先にも述べたように、温暖で四季の変化が規則的であり、梅雨などの雨にも恵まれている日本列島のとくに西半分においては、中国大陸から稲作が伝えられる(図1)と同時に、定着する自然条件が整っていた。そこへ縄文時代の晩期に稲が到来してきたことである。先の章末でも述べたように、上地・城山あたりに住んだ人は西から伝播してきた米つくりを、目を見開いて眺め、やがてくる稲作農耕の時代の到来を間近に肌で感じていたであろう。

図1 稲のきた道

(小学館「図説日本文化の歴史1」より)

縄文社会の基本的な矛盾は、生活手段そのものが自然の収奪という形態であり、そこから一歩もでなかったことである。狩猟・漁撈による食料確保は、瞬発力を伴った過酷な重労働であり壮年の男性にそのほとんどが負荷されていた。食料の増収を図ろうとすれば、この労働人口を増やすか、または食料の調達範囲を拡大させるほかはない。前者は食料供給量の増大につながり、後者は労働効率を低下させる。

のこされたみちは、与えられた自然環境そのものを改変すること以外にはないが、自然への積極的な開拓はついに成されることなく、自然収奪社会の枠内でその加工にうちすぎた時代であったということができる。このことは遠く旧石器時代に始まり、前記の条件の中で、最高に発達した社会段階が縄文時代であり、基本的矛盾を内包したまま、その最終段階を迎えていたのである。

新しい稲作の到来、縄文晩期を経て、紀元前三〇〇年ころようやく西日本を中心として農耕社会が定着しはじめた。

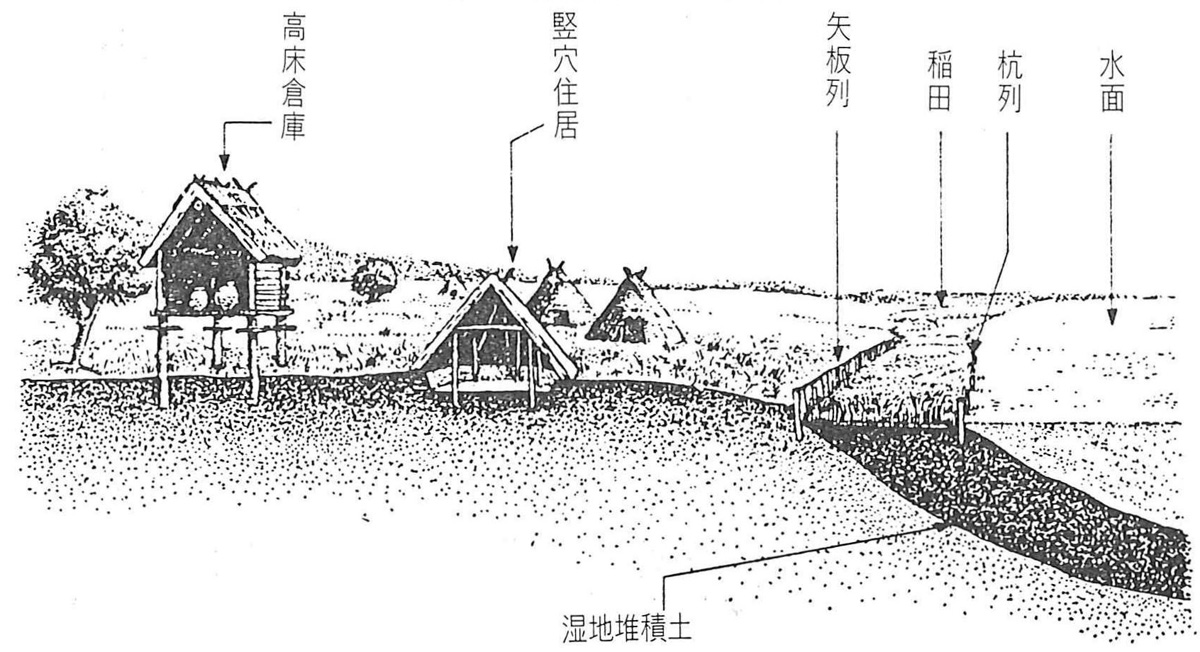

稲作農耕の伝播がもたらしたものは、米モミだけではなかった。稲作に適した低地に水田をつくりだし、水を引く水路を敷設する土木作業や、新たな可耕地をきりひらき森林を伐採するために必要な種々の道具や技術は、当然稲とともにもたらされた(図2)。

図2 弥生集落と農耕地

(小学館「図説日本文化の歴史1」より)

田植えや収穫の喜びを祝う祭りの習俗も、初めて伐り拓く自然の神に対する祭りも、そしてこれらの祭りがくるたびに使用する祭具や舞楽などもおそらく稲と同時に伝わり定着していったにちがいない。

縄文時代の狩猟に代表される壮年男子のみによる過酷な労働とは異なり、米つくりは女子・子供・老人が参加できる比較的軽作業であった。性別と年齢を越えた広い層の人間を包括する農業の労働形態は狩猟・採集社会をまたたく間に解体させた大きな要因であった。

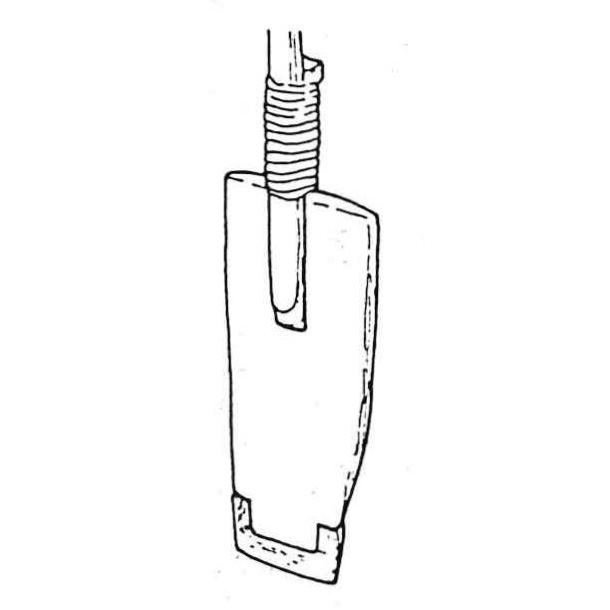

農工具や祭りの道具に、鉄や銅の金属器が登場する(図3)。中国大陸や朝鮮半島においてすでに使用されていた金属器の伝播は、石器のみに頼っていた縄文人にとって大きな革命であり、このことが生産にもたらした影響ははかり知れないものがあった。さらに編物の衣服をまとう縄文人の衣生活のなかへ、織物の技術がもたらされた。

図3 鉄製鋤

米を食し、金属器を使い、織物の衣服を着装するという弥生時代の新しい生活は、今日の私たち日本人の生活の基本的なパターンをつくりだした。この意味において新しい弥生文化の成立こそ、今日の文明の直接的な起源であると考えてよいのである。

弥生時代という名称は、この時代を象徴する弥生土器が、東京都文京区の弥生町遺跡において発見されたことにちなんで名付けられたことは有名である。だがわが国の歴史のなかで、この新しい時代を、"ものみな甦(よみが)える春三月、弥生"の名を冠してよぶことはいかにもふさわしい。

縄文時代から弥生時代への変化は、自然収奪から自然改造へといいかえてもよい。土地に加工を加え、植物(稲)を人間の手で管理、育成する生産は、自然収奪だけでは望めない量の、そしてより安定的な収穫をあげえた。広い年齢・性別をこえた労働力を投入し、可耕面積を増やし、栽培方法や労働の仕方を高めることによって、生産性は伸び、生産物の余剰と人口の増大をひきおこした。

弥生時代の前期と後期との遺跡の在り方を比較すると、人口は数十倍にもなっていることが分かる。