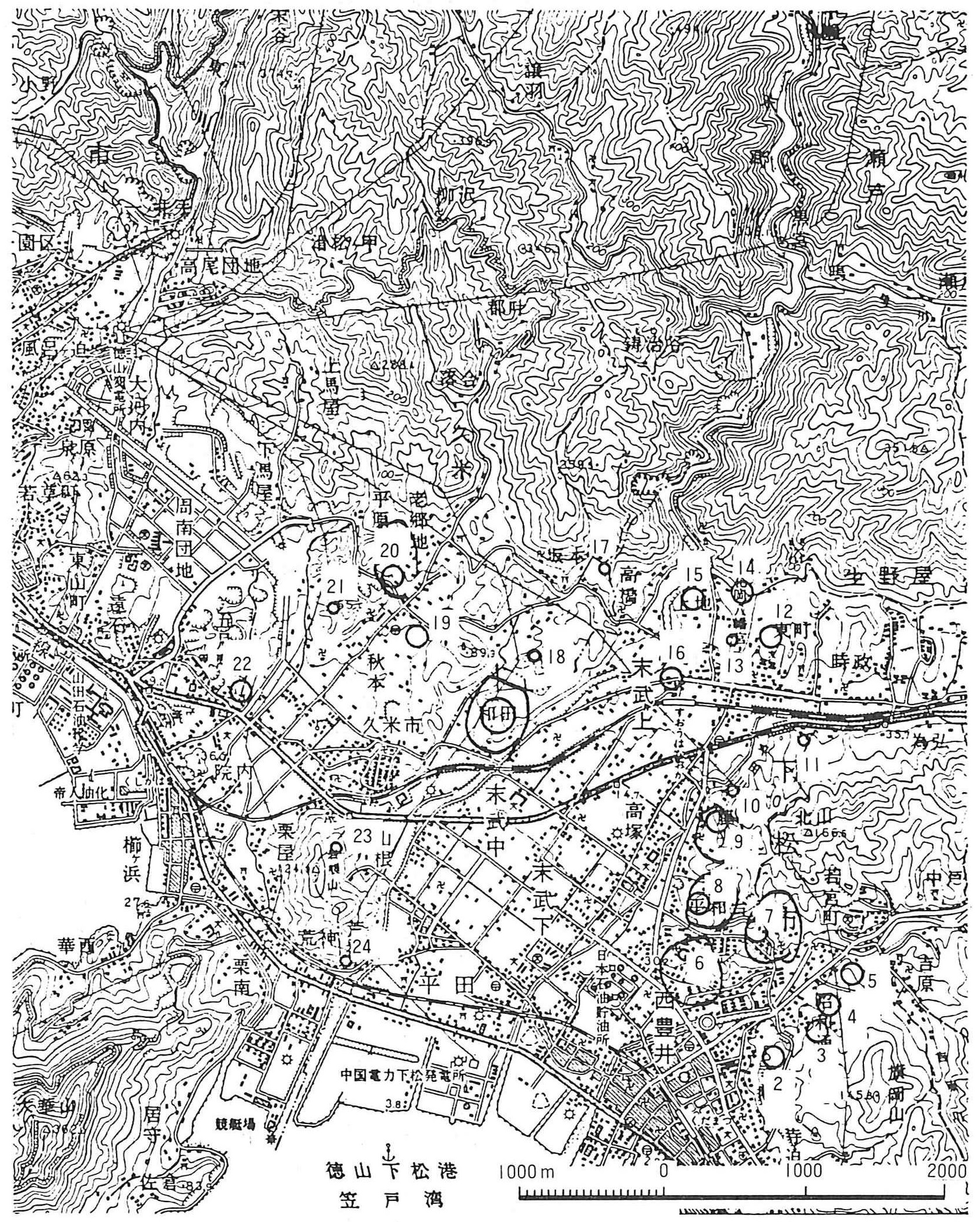

図5 下松市周辺の遺跡分布図

1 宮原遺跡・宮原古墳 2 都町遺跡 澱ケ沿遺跡 3 昭和通り遺跡 4 大河内遺跡 6 天王森遺跡 7 御屋敷山遺跡・御屋敷山古墳 8 尾尻遺跡・尾尻古墳 9 城山遺跡 10 常森古墳 11 為弘古墳 12 花田遺跡 13 花岡古墳 14 上地丘陵上遺跡 15 上地遺跡 16 上広石遺跡 17 日天寺古墳群 18 向原古墳群 19 秋本遺跡 20 老郷地遺跡 21 秋本山石棺 22 しらむが森祭祀遺跡 23 山根古墳 24 荒神山古墳

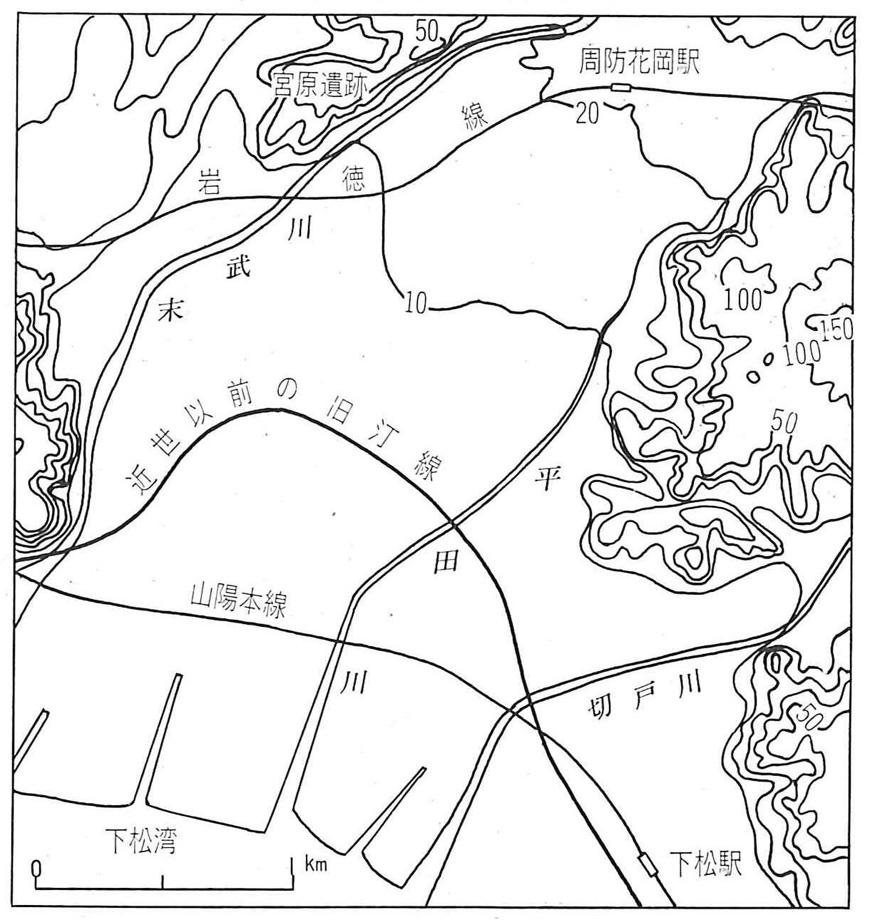

次の図6は、末武平野の旧汀線の復元図である。下松の低地では、標高三メートル以下の低地は近世期の干拓地である。したがって近世期以前の推定汀線は図のようになる。弥生時代以降における末武川・平田川両河川の沖積作用を考慮すると、弥生時代の汀線はもっと内陸側へ湾入していたものとみてよい。弥生時代の遺跡分布は、この低地を取りまく、低地に臨む丘陵上にみられ、これが立地に共通する特徴である。

図6 末武平野の旧汀線復元図

丘陵上(台地)上の遺跡宮原遺跡からは、弥生時代の炭化した米粒(炭化米)が出土しているが、台地上での水田経営は不可能であることから、生産の場所は台地周辺の谷頭や低地に営まれていたものと考えるのが妥当である。

弥生人は、低地をかこむ低い丘陵の上に集落を営み、そこから見おろす隣接した低地を水田として農耕を主体とする生活を送っていた。

弥生時代の遺跡のうち、前期すなわち紀元前三世紀~二世紀ころ、農耕生活定着期の遺跡は、この地域においては現在大字末武上字宮原に所在する宮原遺跡だけが発掘調査によってよく知られている。末武川右岸の洪積台地上にある宮原遺跡の北東約一・五キロメートルの扇頂に位置する上地遺跡で、かつて木の葉文を飾った前期の土器片が出土したことがあるので、前章で述べたように広大な面積を有する上地遺跡のどこかに、弥生前期の遺跡が埋没している可能性は高い。

弥生時代中期(紀元前一世紀~紀元一世紀ころ)の遺跡は、上記の上地遺跡や、宮原遺跡の北西約一・五キロメートルの丘陵上にある徳山市老郷地円光寺遺跡や末武低地の東側城山遺跡などに知られ、遺跡数が増える。

弥生時代後期(紀元二世紀~三世紀ごろ)になると、城山遺跡の南につづく尾尻遺跡・御屋敷山遺跡・天王森遺跡とさらに増えていく。

近年花岡丘陵上にも後期弥生土器の散布地が知られるようになり、徳山市久米周辺とともに、もっと土器数が多くなる可能性が高い。