近世以来、下松塩田は五二軒、うち徳山領二七軒、本藩領二五軒、東浜と西浜に分かれていた。表2は一八八二年(明治十五)防長塩田会社設立時に県下塩田把握のために各浜頭取に提出させたものである。下松浜は豊井浜と下松西浜に分けられており、豊井浜一五軒はすべて磯部家の経営であった。西浜は明治六年改正の台帳を西浜頭取山本郁彦が提出したものであり、三六軒、浜持二〇人と村持浜となっている。「塩製秘録」によると一軒浜の広さは一町五反程度であったから、磯部家経営の豊井浜は小浜であり、宮浦も小浜、三谷屋・村屋以東の中浜と新崎は中小の浜、平田浜は百姓小浜を別にして中の浜、鶴ケ浜の一の桝は大の浜、同二の桝は中の浜といえる。

| 字 名 | 塩浜反別 | 宅地反別 | 持 主 |

| 反 畝 | 畝 | |

| 海老屋 | 6.0.16 | 3.14 | 東豊井村

磯部敏祐 |

| 大浜屋 | 9.2.03 | 3.17 | 〃 |

| 真鶴屋 | 8.9.20 | 3.20 | 〃 |

| 留 屋 | 7.7.18 | 3.22 | 〃 |

| 勝楽屋 | 8.3.27 | 3.18 | 〃 |

| 能来屋 | 8.9.24 | 4.06 | 〃 |

| 松枝屋 | 7.7.01 | 3.29 | 〃 |

| 川口屋 | 7.0.06 | 4.12 | 〃 |

| 梅枝屋 | 7.2.13 | 4.07 | 〃 |

| 好広屋 | 7.4.29 | 3.16 | 〃 |

| 虎 屋 | 7.7.22 | 4.08 | 〃 |

| 井筒屋 | 10.1.03 | 4.24 | 〃 |

| 富士屋 | 7.5.02 | 4.08 | 〃 |

| 佃 屋 | 8.0.24 | 3.26 | 〃 |

| 岸野屋 | 6.8.04 | 3.16 | 〃 |

| 計 | 119.1.02 | 59.03 | 1人 |

矢島作郎による塩田の集積過程は明らかにできないが、一八九四年(明治二十七)「日本塩業同盟会報告書」(『日本塩業大系史料編』)では下松東西浜会員の一八人のうちに磯部敏祐に代わり矢島作郎の名が見られ、明治二十年代に至って磯部家の塩田が矢島家の経営となり、その他の下松地域の塩田も塩田地主の交替があったと思われる。

| 字 名 | 塩田反別 | 宅地反別 | 持 主 |

| 反畝 | 畝 | | |

| 宮 浦 | 9.6.26 | 4.15 | 三井村 | 山本郁彦 |

| 〃 | 10.3.02 | 4.15 | 〃 | 〃 |

| 〃 | 10.1.23 | 4.12 | 〃 | 〃 |

| 新 崎 | 14.4.21 | 5.04 | 〃 | 〃 |

| 〃 | 14.4.21 | 5.05 | 〃 | 〃 |

| 中 浜 | 10.9.13 | 5. | 〃 | 山本与左衛門 |

| 〃 | 12.3.16 | 6.02 | 〃 | 〃 |

| 〃 | 10.3.26 | 4.22 | 西豊井村 | 松村庄兵衛 |

| 〃 | 12.1.13 | 8.01 | 〃 | 〃 |

| 〃 | 18.1.10 | 5.21 | 末武下村 | 下村ます |

| 〃 | 12.6.21 | 6.15 | 〃 | 林良平 |

| 四軒桝 | 15. | 4.08 | 三井村 | 山本郁彦 |

| 〃 | 15. | 5.08 | 〃 | 〃 |

| 〃 | 15. | 5. | 〃 | 〃 |

| 〃 | 15. | 4.24 | 玖珂郡久原村 | 山本六彦 |

| 平田浜 | 10.0.14 | 3. | 末武上村 | 近藤ふち |

| 〃 | 17.5.28 | 4.23 | 末武下村 | 林良平 |

| 〃 | 9.2.17 | 2.23 | 河内村 | 清木幹治 |

| 〃 | 14.6.06 | 4. | 末武下村 | 林重平 |

| 〃 | 16.0.29 | 4. | 三井村 | 西村嘉平 |

| 〃 | 15.6.19 | 4. | 〃 | 〃 |

| 〃 | 16.2.15 | 4. | 平田村 | 藤井真一 |

| 〃 | 15.5.05 | 4. | 久原村 | 山本雄助 |

| 〃 | 14.7.29 | 4. | 徳山村 | 野村恒造 |

| 鶴ケ浜一ノ桝 | 23.3.03 | 5.27 | 室積村 | 金重熊吉 |

| 〃 | 20. | 5.08 | 末武中村 | 堀清三 |

| 〃 | 20. | 4.20 | 西豊井村 | 松村庄兵衛 |

| 〃 | 20. | 4.20 | 〃 | 〃 |

| 〃 | 15. | 3.25 | 萩瓦町 | 宗像直次郎 |

| 〃 | 15. | 3.25 | 櫛ケ浜村 | 村井市之助 |

| 鶴ケ浜二ノ桝 | 15. | 5.08 | 小松原村 | 坂本貞三 |

| 〃 | 15. | 5.18 | 小松原村

久原村 | 坂本貞三

山本雄助 |

| 〃 | 15. | 4.06 | 末武中村 | 堀英之助 |

| 〃 | 15. | 5.04 | 粟屋村 | 国広幸三 |

| 〃 | 15. | 3.25 | 久原村 | 山本六彦 |

| 百姓小浜 | 18.3.13 | 4. | 末武村 | 村持 |

| 計 | 532.2.20 | 165.24 | 20人、外ニ村持 |

| 「防長塩田台帳」(防府史料第29集)より作成、明治6年改正としてある。 |

一八八八年(明治二十一)の「十州塩田本部臨時会決議書」(同前)によると下松東西浜七四町四反五畝一一歩は普通塩田、下松百姓小浜(二戸、一町八反余)は級外塩田であったから、八二年以後、下松塩田は七町余増加している。普通塩田とは年間六カ月一八〇日間営業の塩田であり、級外塩田は適宜営業する塩田であった。表3に見られるように明治末年の下松塩田は県下で生産性の高い塩田であったが、第二次塩田整理で下松町と末武南村の塩田七七町歩余が整理の対象となった。

| 表3 町村別塩田1町歩当たりの年間塩生産量(1868年) |

| 生産量 | 町村名 |

| 120トン以上 | 豊西上 |

| 110~120 | 佐賀、福川 |

| 100~110 | 下松、末武南、西浦、室積 |

| 90~100 | 中関、富田、小松、柳井、 |

| 80~90 | 平生、伊保庄、秋穂、長府 |

| 70~80 | 麻郷、徳山、佐山 |

| 60~70 | 宇津賀、向津具 |

| 50~60 | 麻里府、須恵、王喜 |

| 50トン以下 | 伊保庄、厚南 |

| 『製塩地理事蹟報告』1912(『日本塩業大系』)による |

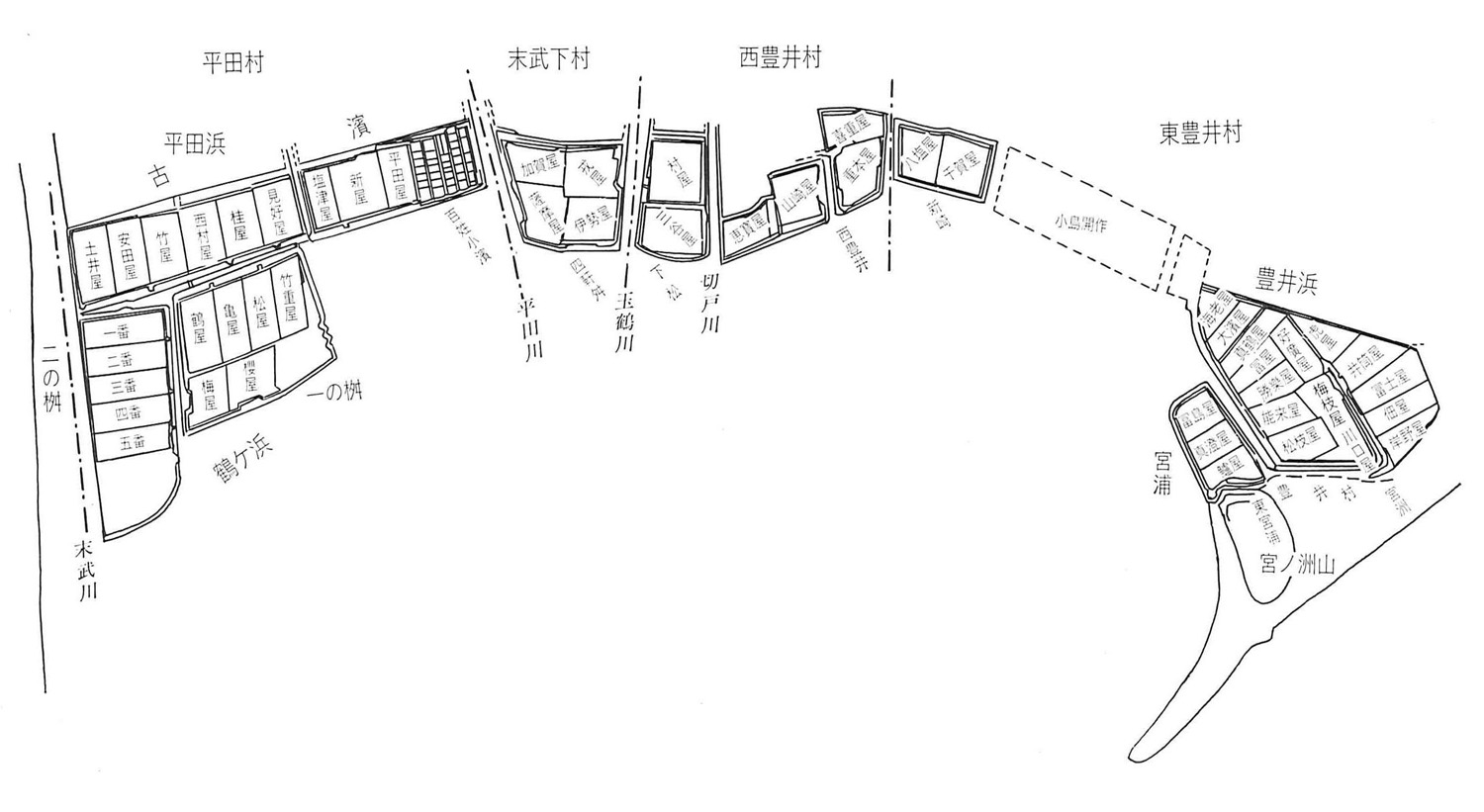

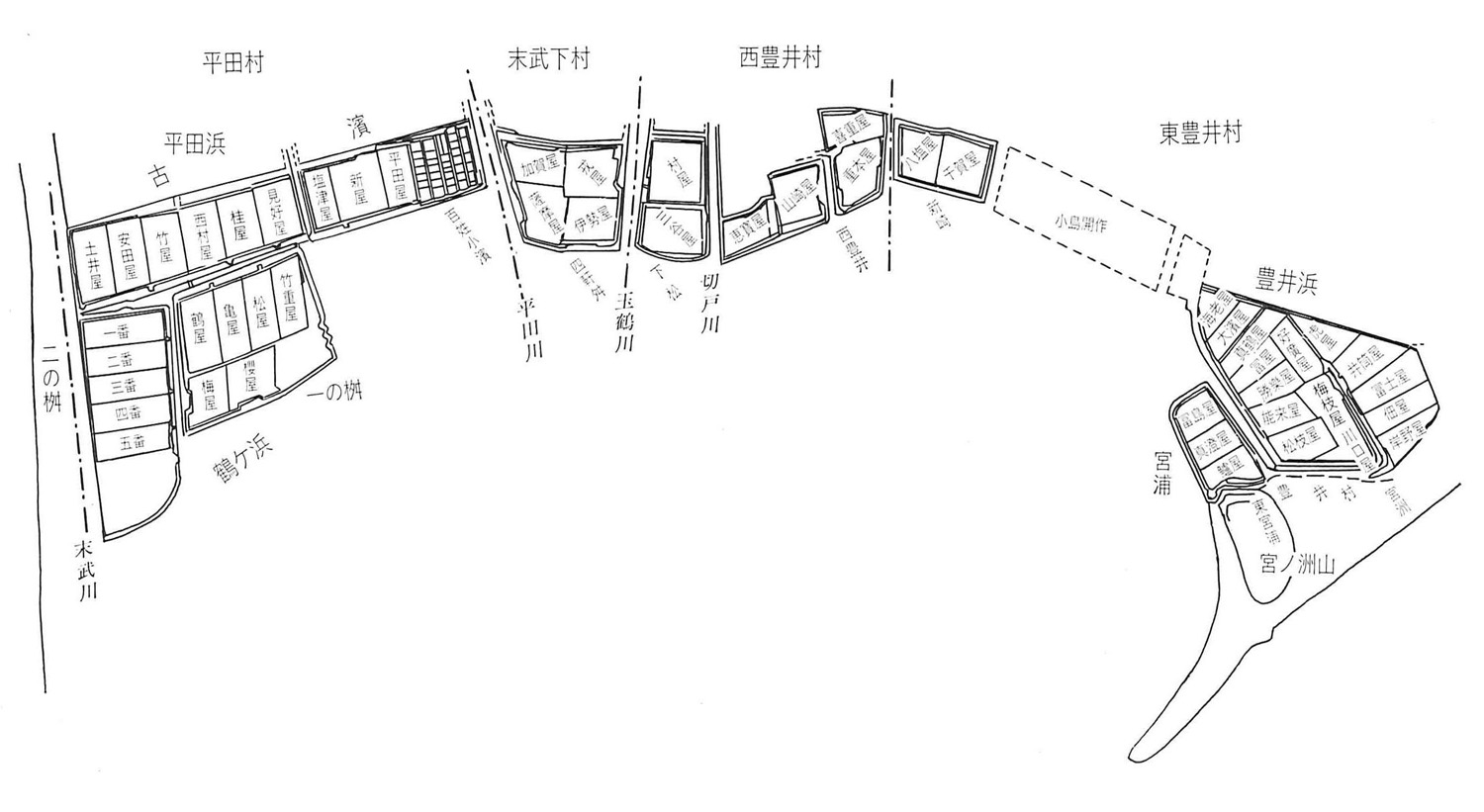

1882年当時の下松塩田(防府史料第29集「防長塩田之図」より作成)