今からおよそ三百年ぐらい前のことです。ある年、当時温見の里にあった、曹洞宗永平寺派宝蔵寺本堂の屋根のふきかえが行われたことがありました。ところが、その時茅が非常に不足しておりましたので、和尚は、この補充を、当時この寺で修業中の小僧に命じたのでした。師匠の命令に忠実な小僧は、いろいろ手をつくして茅の取り集めに奔走しましたが、茅はいっこうに集らず、和尚の命令を果たさないことに苦しんだ小僧は、思い余って寺の下手にあった淵に身を投げて、この世を果てたのであります。それ以来、世の人は、この淵を「小僧淵」と呼ぶようになりました。

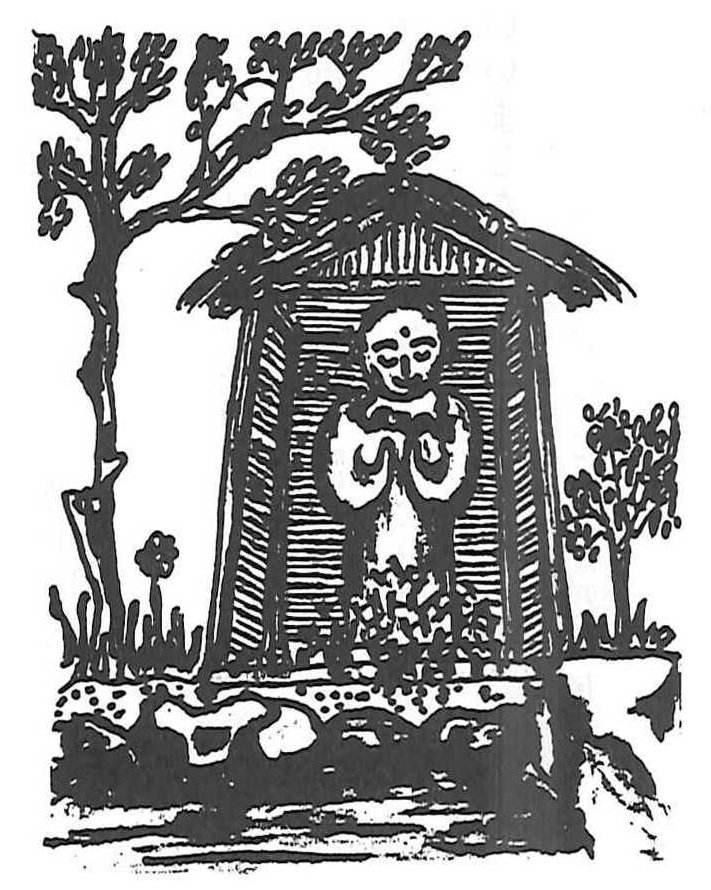

このため、和尚は、無理な茅集めを命じたことを深く悔いて、彼の追善供養のために「地蔵尊」の建立を思い立ったのでした。小僧の心情をあわれんでいた近くの人たちは、たちまちこれに協力して、宝蔵寺境内に「茅地蔵」が誕生しました。

参詣する人たちは、茅を五寸(約十五糎(センチ))位に切り、適当な大きさの束にして、中央に「おうこ」を入れ、天びん棒のようにして一荷の形にし、地蔵尊の前に供えて小僧の冥福を祈るのが礼儀とされていました。

その後、世は移り、茅地蔵信仰の対象は、安産授乳の祈願、病気平癒、また、延命長寿の祈願等に移行し、霊験あらたかといわれ、近郷近在から多くの善男善女の参詣をみるにいたったのであります。

宝蔵寺は、ダム建設のため立ちのきになり、ダム工事着工まえ、日面寺と合併して、現在の花岡高橋に「宝蔵山日天寺(にってんじ)」が新築されました。

茅地蔵も、その時いっしょに、日天寺境内に移され、引き続いて参詣者が絶えないそうです。