なんど搗いても この米ゃはげん どこのお倉の ねだ俵やら

涙米とは 名だいがわるい これが百姓の おさめ米

歌のかえしは 二度までよいが 三度かえせば くどくなる

歌はうたいたし 歌のかずは知らん 夏の畑で くれがえす

お月さんとは 一度に出たが お月山端に わしゃここに

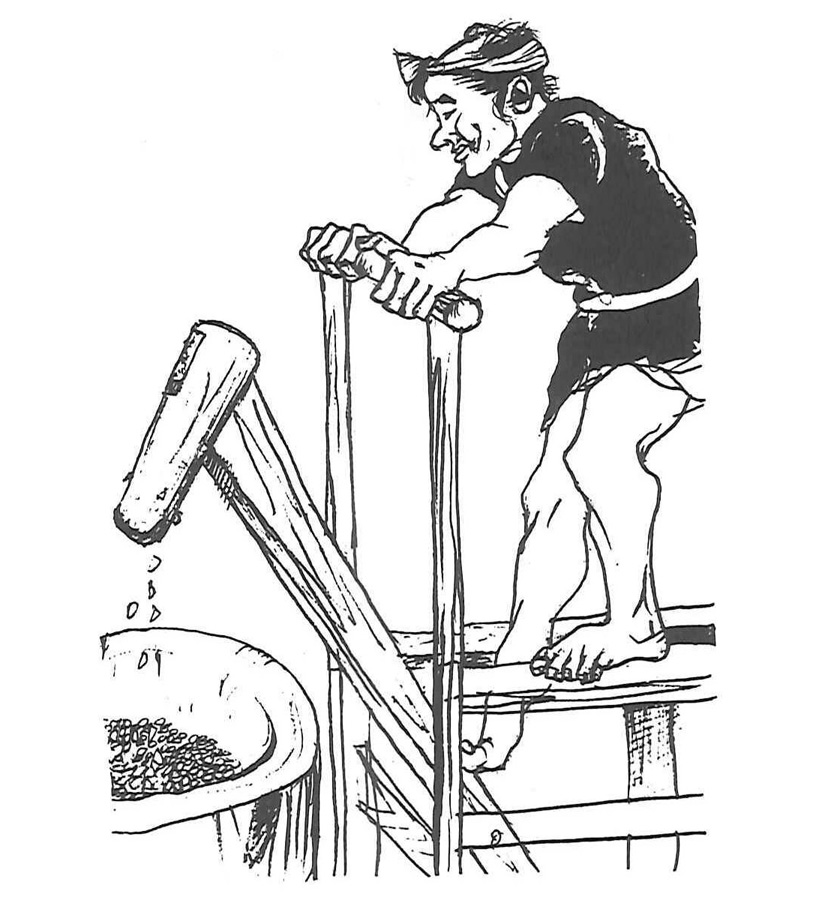

※ 玄米(げんまい)を白米(はくまい)にする仕事を、米を搗(つ)くといった。

唐臼(からうす)。ふみ臼ともいって、臼を地を堀って埋め、杵(きね)を機(はた)にのせ、足でその柄の一端をふみ、臼の中に入れた穀類を搗く。普通農家の雨垂落(あまだれおち)の内側などにおかれていた。(台唐臼(だいがらうす)~動かぬように台をつけた臼)

米搗きは、農家の主たる仕事ではなく、昼休み、夜鍋時、雨の日などの仕事であり、また子どもの仕事であった。何千回踏むと米が白くなるというので、数を数えたり、歌ったりして搗いていた。