鬼は外 福は内 隣のかかあの 面(つら)を見い 人を使うて 物をくれん

○ 亥の子唄(いのこうた)

⦿ えべっさー だいこくさー

一に俵踏んまえて

二でにっこり笑って

三で酒をつくって

四つ世の中よいように

五ついつもの如くに

六つ無病息災(むびょうそくさい)に

七つ泣くやら笑うやら

(何事のないように)

八つ屋敷を広めて

九つここらで止めてくれ (ここに倉を建て)

十でとうとう緒(お)が切れた

(とうとうおーさめて)

(とっくりおーさめて)

おさめ袋の緒が切れて ヨンヨン三つ

もう一つおとして ワッショイ ショイのショイ

(これの家は 繁昌せ 繁昌せ)

⦿ 亥の子 亥の子 亥の子餅や ごいせんか

亥の子餅を搗いても 搗かんと言う人は 鬼を生め 蛇を生め

角の生えた 子を生め

⦿ ここらでひとつ やってくれ やりましょう やりましょう

亥の子というて 祝わん者は 鬼をもうけ 蛇をもうけ

角の生えた 子をもうけ

えべっさー だいこくさー

一に俵ふんまえて………(十まで同前)

ヤッカンコー ヤッカンコー 納め袋の緒が切れて ジョンジョン三つ

もう一つ祝って オッシャガシャガンノ シャガン

※ 旧暦の十月の亥の日に、この行事は行われた。色紙七色をつかい、叩(はたき)ぐらいの長さの女竹(めだけ)に、その色紙をゆわえて(注)梵天(ぼんてん)(ごへい)を作り、各家の男の子が行事の前に持って集った。

当日は、当家(とうや)になった家に、その地区の男の子が集り、その家でご馳走(ちそう)になった。

夕方ご馳走を食べおわり、暗くなると最初に当家、それから次の家、また次の家と亥の子石をついて廻った。

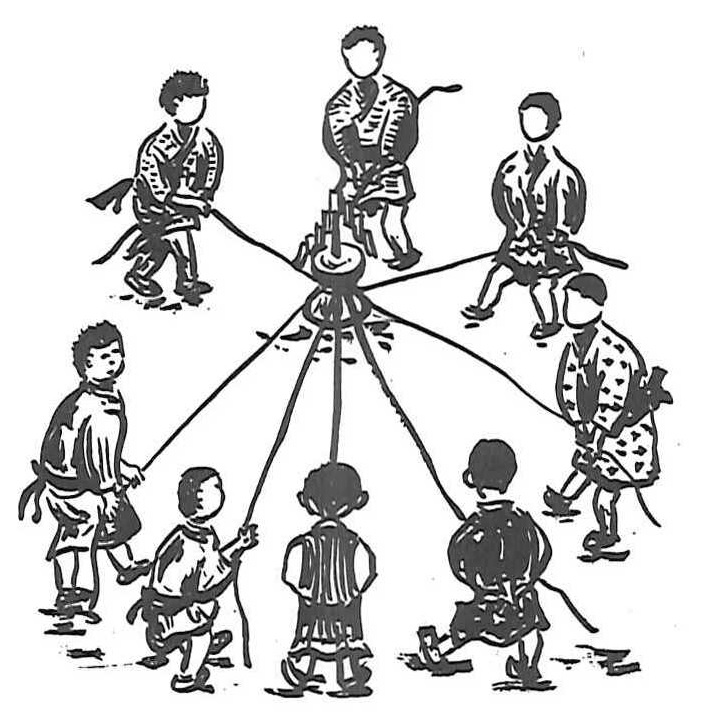

亥の子石は、直径二十糎(センチ)位の丸っこい石で、両わきに金具の輪がつき、それに搗き綱を数本結んだ。

搗き綱を、年長の子が数人で、持ち、丸く輪になって、歌に合わせて地面を搗く。

搗きおわると、その家では、餅、みかん、飴、お金などを、祝儀として渡し、労がねぎらわれた。

(注) 梵天(ぼんてん)=祭礼などの時に振りながら持ってゆく一種の御幣(ごへい)