又基徳は若き頃より庭園への造詣深く、そのことは当宮に所蔵される『雨翠園記』に明らかである。三三五字の本文と作者及び寛政甲寅春三月の年紀銘より成っていて本文前半は次の通りである。即ち

雨翠園記

邨君基徳奉干神而愼其業兼好國学矣於

其閑暇也愛山水之趣悠然置情一丘一壑間

冠山佩川以営安息之居焉古人有言居移気

養体大哉四時之吏五行之〓非啻且暮千歳

乎乃視其庭圃所築之圖状景象窈窕引流

植樹喬木之美幽谷之隈向背顧盻雜叢競媚

不騫不崩如松柏之茂其它奇石怪磐龍騰

〓踞形勢峻抜者各盡妙焉盖亭之所名園

囿森如琪樹玲瓏雨色灌而擁翠色動而帯

雨甘雨之所浸緑翠之所圍周旋嚮亭扁日雨翠園

(以下略)

寛政甲寅(一七九四)春三月

樵夫東嶂漫書

と記されている。

これの書かれた寛政六年(一七九四)は基徳三十五才である。ここにいう「雨翠園」は前述の絵馬に描かれている社家の林泉であろうか、あるいは、参道横の小丘に組まれた庭であろうか。右のように境内庭園の築造年代が明確に限定はできないまでも、宮司基徳の作庭とすることに誤りはないであろう。勿論彼は宮司として八幡宮に住したのであるから、この頃一応の景観を呈したものの彼が世を去る天保元年(一八三〇)までは、逐次その姿を整えたであろう。高い寓意やその技巧的手法は、中央からの技術導入を探索すべきであるが、基徳が京の公家に仕えた事実をもってすれば、説明は容易である。今後八幡宮に存在する多数の古文書とあわせて、作庭を再検討する機会があれば幸である。

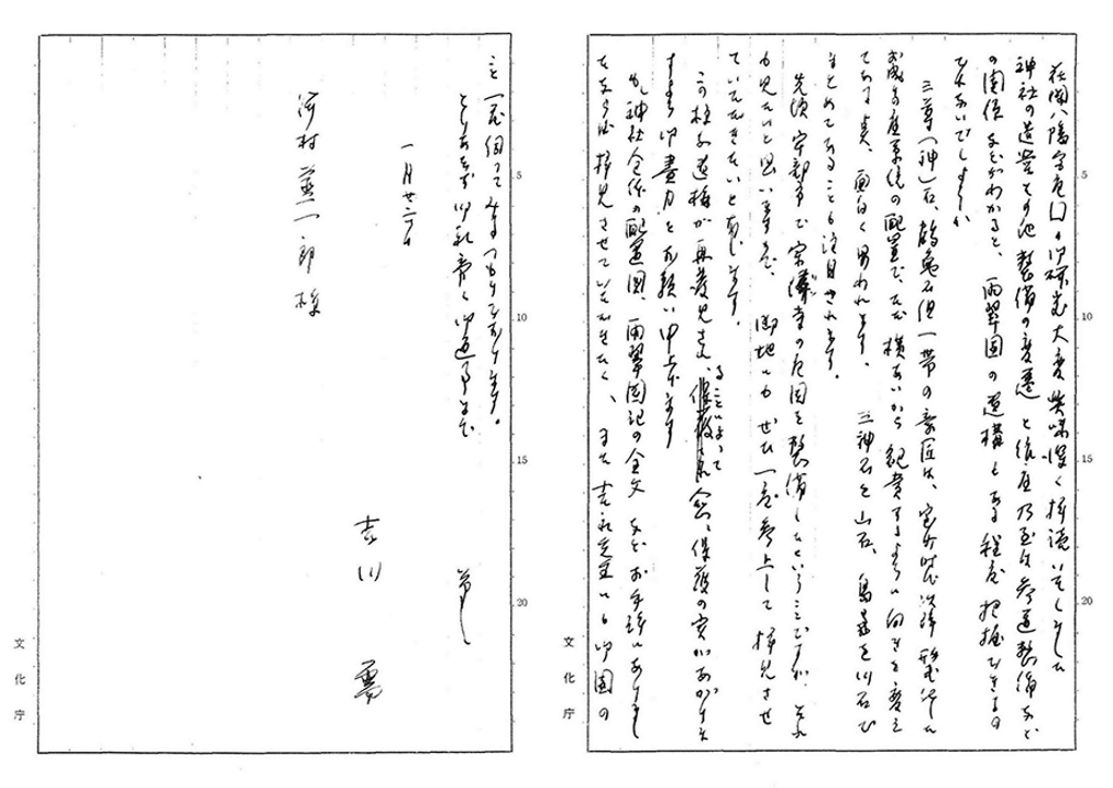

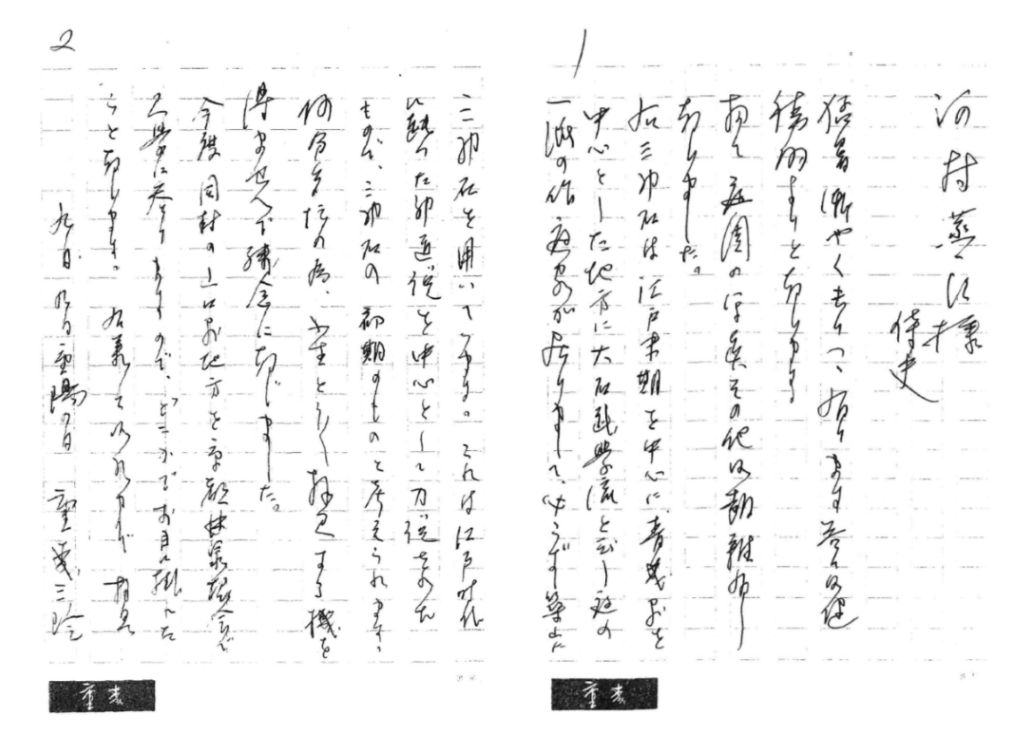

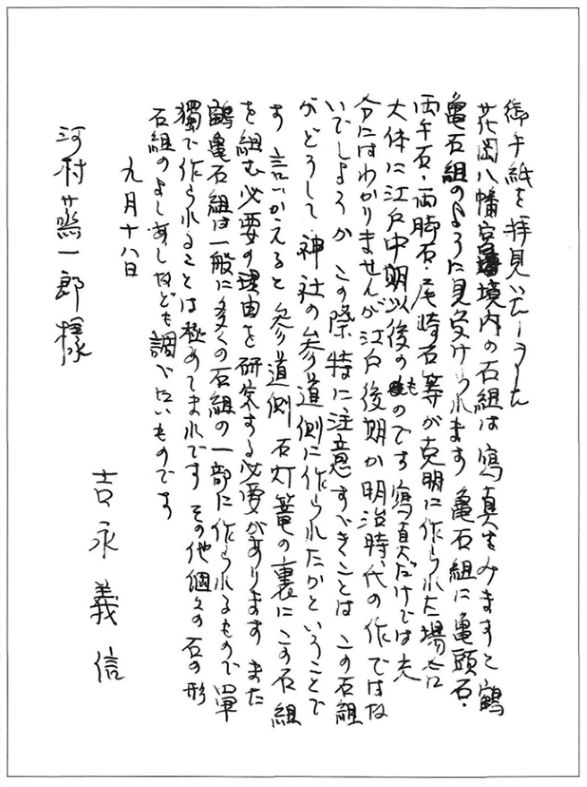

花岡八幡宮庭園については当時私の未熟もあり多方面から、ご教示をいただいた。次に掲載の書簡は、いずれも私への私信であるが、昭和期に於ける造園学の最高権威者であり、既にいずれも故人となられた。学術上、花岡八幡宮枯山水に関する貴重なご所見である。書簡ではあるが、掲載を許されたい。

(昭和四十四年十二月)

(文化庁主任文化財調査官)

(京都林泉協会・会長)

(文化庁文化財審議委員名勝部会長)

(東京農業大学名誉教授)

(尚本論は昭和四十四年当時の八幡宮庭園についての原稿と写真であって、その後三十年間に松の巨木(目通り径一m~一・二m)はマツクイ虫のためにすべて枯死し、石組・地割も変化し、庭園前方の灯籠は他所へ移動されて往時の姿をとどめない。ご注意をいただきたい)