そこで大内弘世は南朝に帰順して(註一)周防守護に任ぜられるや、これに先立って、北朝方の守護に任ぜられていた鷲頭長弘との間に、二人の守護が対立し、これより南北に分かれて、激戦が展開されることとなった。

陶氏を富田保に配し又野上庄には有力な被官野上氏を配置して鷲頭進撃の前進基地としていた大内弘世は、ついに正平七・観応三年(一三五二)二月十九・二十日の両日兵を進めて、鷲頭の庄白坂山に陣取り、激戦を展開した。ついで閏二月十七日には、高鹿垣城を攻撃したため、内藤藤時は領地末武城から馳せ参じ応戦している。

つづく同十九日新屋河内真尾(現・光市浅江西河内殿山・丸山住宅付近・但し元禄十四年までは三井村)の進撃では、内藤藤時の弟盛清が討死している。

三月六日弘世は父弘幸病死(『大内氏系図』)のため、しばらく兵を停止したが、ふたたび三月二十七・二十八の両日右の真尾に戦い、四月九日に至って、白坂山に重ねて進撃を行い、同二十九日まで激戦が続いている。その後秋八月三日の合戦記録(『内藤家文書・仁平寺本堂供養日記』)を最後に、鷲頭氏は、敗戦に至ったものの如く、戦乱は終局を告げている。(註二)

鷲頭貞弘に赴援した内藤藤時の軍忠状(『萩藩閥閲録』所収内藤小源太家文書)は右の一件を次の如く記録にとどめている。即ち、

内藤肥後彦太郎藤時申軍忠事

右自最前爲御方、構城郭於所領(周防)末武庄、差塞御敵之通路之處、大内孫太郎弘世以下周防國凶徒等、今年[觀應三] 二月十九日寄來鷲頭庄、白坂山取陣、十九廿兩日御合戰之時馳向彼陣、致後卷所抽合戰忠節也、次彼凶徒等、同潤二月十七日重寄來高志垣之間、自末武城同日馳參當城、同十九日新屋河内・眞尾御合戰之時、舎弟新三郎盛清令討死畢、同三月廿七八日兩日同所合戰之時、若黨辻与次被疵[左肘被疵]中間彌次郎被疵[左二腕射疵]同四月九日弘世以下凶徒重寄來白坂山取陣之間、至于廿九日連〃御合戰、若黨中村兵衛次郎被疵[左膝射疵]此等次第御見知上者、預御證判、爲備龜鏡言上如件

觀應三年八月日

承了(大内貞弘) 判

内藤肥後太郎左衛門尉藤時申軍忠事

申状具書謹進覧候、於周防國致忠節之至無子細候、此條若僞申候者、可蒙

八幡大菩薩御罰候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言

文和二年十月廿五日 散位(大内)貞弘 裏判

進上 御奉行所

内藤肥後太郎左衛門尉息黨申軍忠事

一觀應三年潤二月十九日藤時舎弟新三郎盛清討死事

一同三月廿七八兩日若黨辻与次被疵[左肘射疵]中間彌次郎被疵[左二腕射疵]

一同四月九日大内孫太郎弘世已下凶徒寄來(周防)白坂山時、自九日至于十七日連〃合戰之時、若黨中村兵衛次郎被疵[左膝口射疵]

次觀應三年八月三日分捕大内(弘世)孫太郎手者日積彌次郎頸取畢、藤時同日若黨松永又四郎入道〃智討死、中間孫三郎討死事

以前條〃如斯、若此條僞申候者、可蒙

八幡大菩薩御罰候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言

文和二年十一月十八日 散位貞弘[裏ニ在判]

進上 御奉行所

(註一)弘世が南朝に帰順したのは観応元・正平五(一三五〇)年頃とされる。南朝の守護となることは、彼にとっては一つに鷲頭攻略の大義を得るためであった。

(註二)鷲頭氏がいつ滅びたかは明確でないが、伊予の河野通治が尊氏から新しく周防守護に補せられたのは文和三・正平九(一三五四)年のことである。(『河野家譜』)

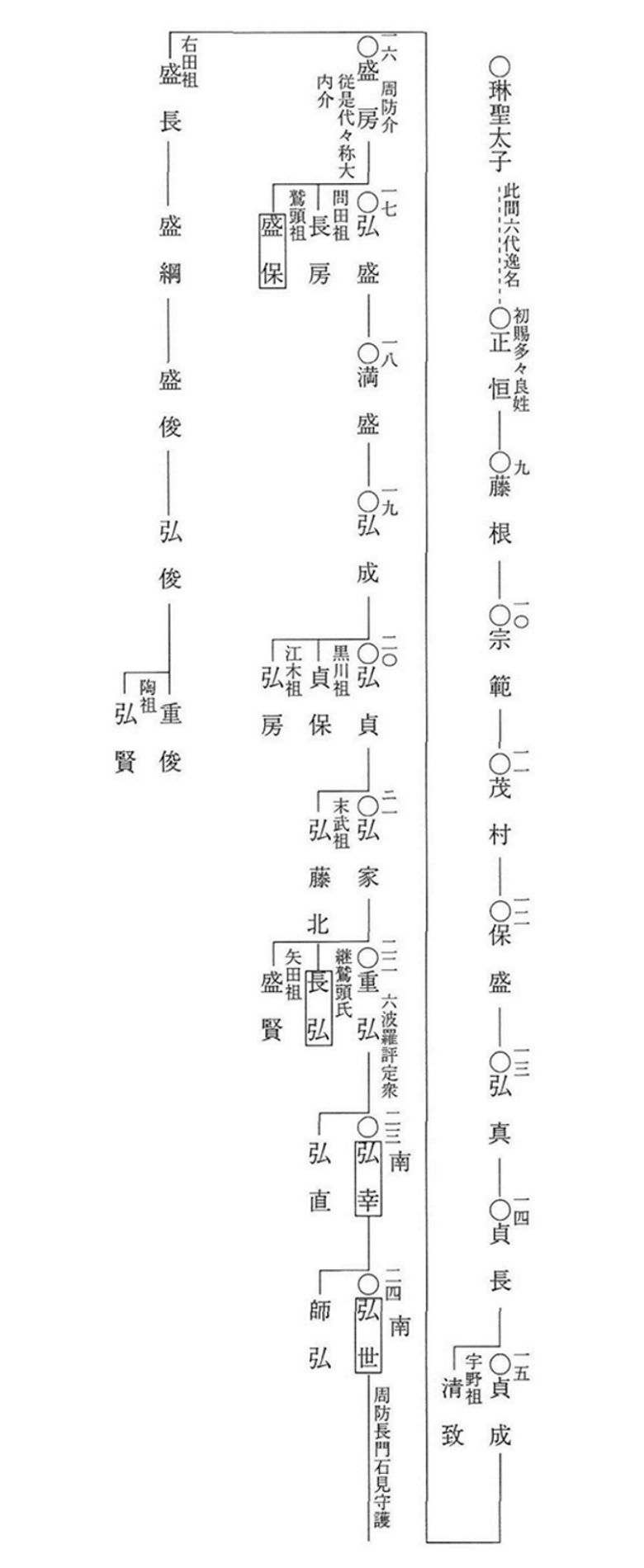

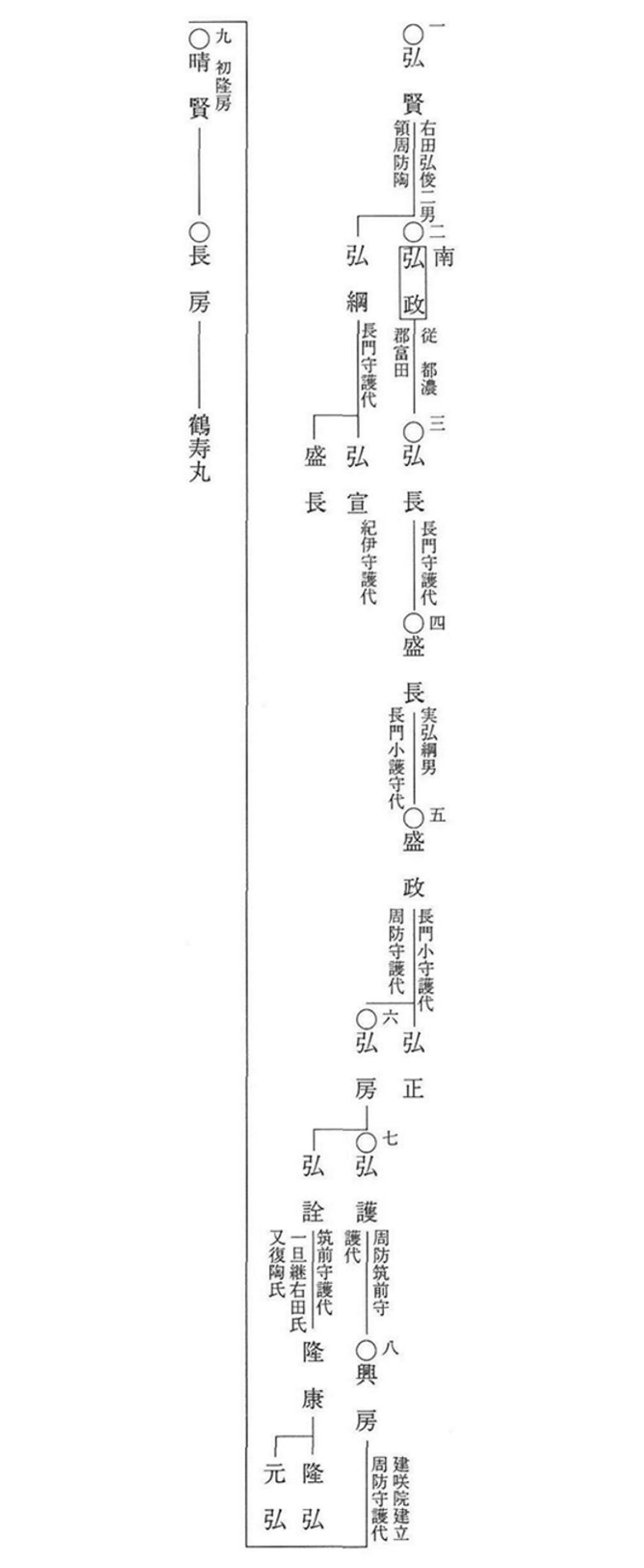

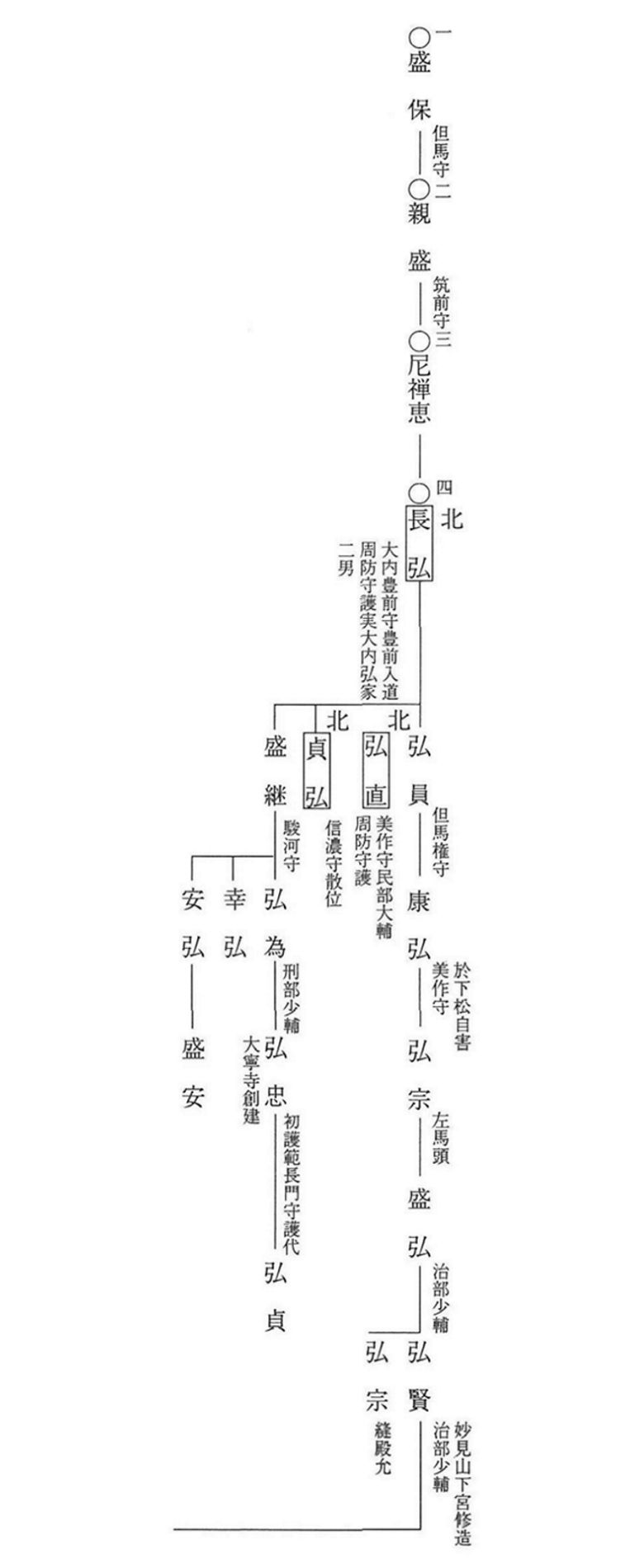

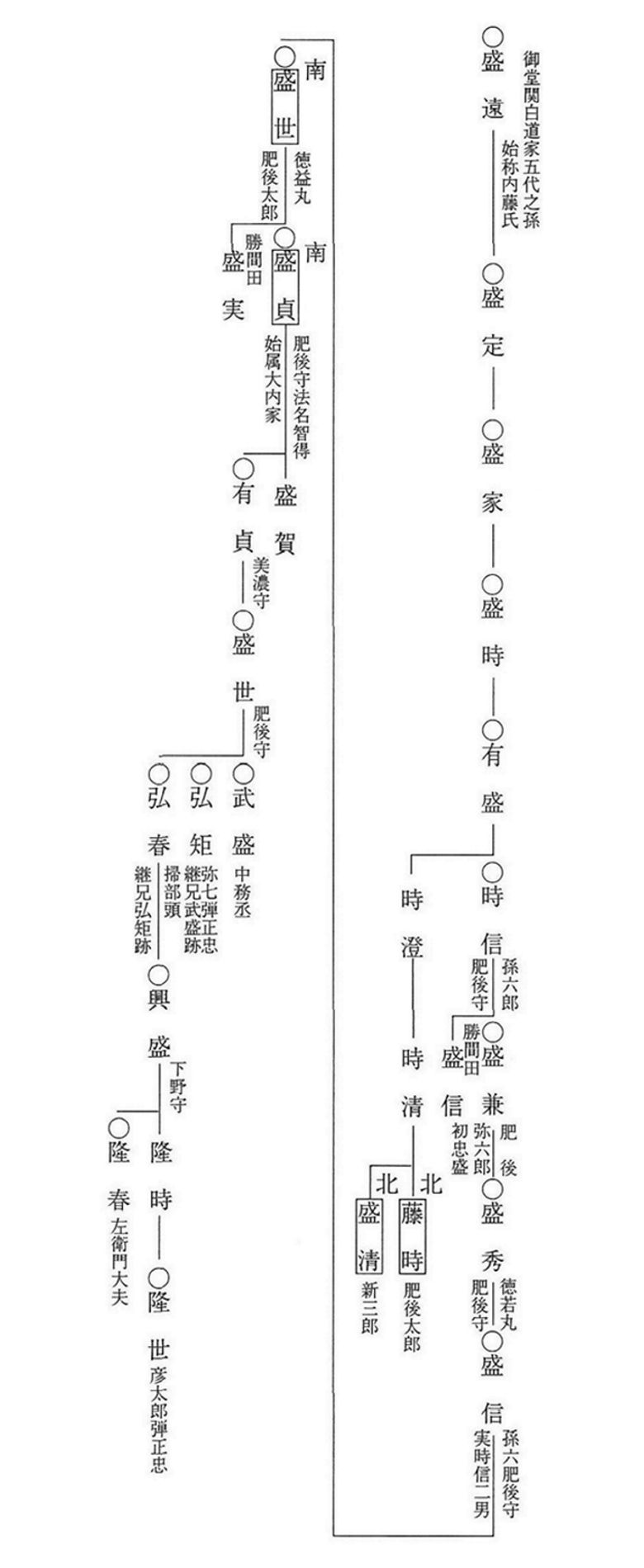

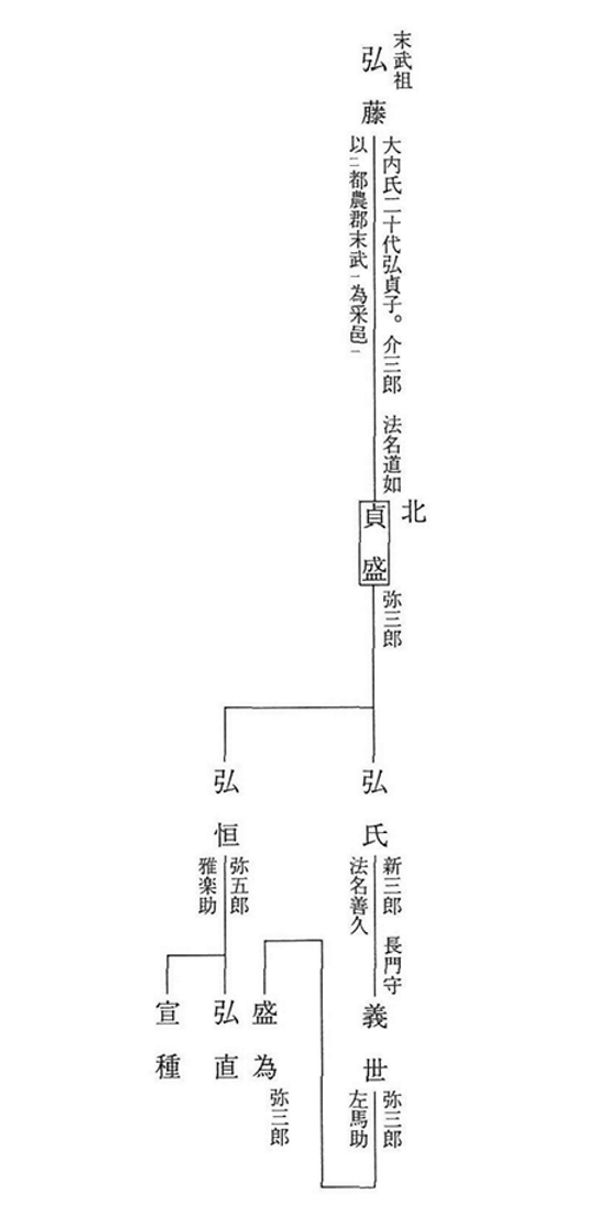

南北朝期に於ける本論関係豪族の系図を示すと次の通りである。氏名に付した南・北は、南が大内弘世方、北が鷲頭長弘方である。

一 大内氏

二 陶氏

三 鷲頭氏

大寧寺(長門市)開基 鷲頭弘忠墓(系図参照)

四 内藤氏

右の系図は『山口県文化史年表』山口県編に加筆

五 末武氏 『徳山市史』より抜粋