昔の衣食住について考えるに、寛永五年(一六二八)の「お触書」によれば

一 百姓之着物之事

百姓分之者は木綿たるべし、但し名主其外百姓の女房は紬之着物迄は不苦、其上之衣裳を着候事可為曲事者也

とあって百姓は木綿を常用し、女は紬までは許されていたようである。ついで寛永十九年(一六四二)の「お触書」には

一 百姓之衣類男女共に此以前法度のごとく、庄屋は絹紬木綿可着之、わき百姓ハ木綿可着えり帯等にも右の外よき物を仕間敷事

一 庄屋惣百姓共に衣類紫紅梅に染間敷候、此外は何色なりとも形なしに染可着事

とあって、衣類の染色・模様についても、紫紅梅以外の無地染を着よときめられている。こうした厳しいきまりのもとで生活した昔の人の衣生活はみじめなものであった。

朝起きて寝るまで仕事の中で生活していたので、仕事着のままの生活であった。

仕事着は、男はドンダといい普通着(不断着(フダンギ)という)のお古を短くした筒袖を用いていた。いたんだところにツギをあて、またそのツギの上にツギをあてるほどに着ふるした着物であった。ツギハギの多いのを自慢にしたものである。下には紺の股引きをはき、二寸巾位の細いくけ帯をしめていた。仕事のときはわらなわをしめていた。極貧のものは、暑い時は褌一枚の裸ですました。明治四年(一八七一)十一月裸体禁止令が出たのも、当時まだ裸体が行われていたと思われる。明治の中頃までは裸になると巡査にしばられるといつも親にいわれていたのを思い出す。

女は、古着を腰までからげて仕事をしていた。頭には男は鉢巻かほうかぶり、女はねえさんかぶりとたすきがけである。てぬぐいといっても特につくったものはなく、普通のキレを適当に切って用いていた。

はきものにはワラゾーリ・タケの皮のゾーリ・足半(アシナカ)・わらじ・ゲタ・ブクリ・セッタ・ヤツオレがあった。

着物については「着たきりすずめ」の語がふさわしいが、余裕のある家では「一張羅(イッチョウライ)」といって「晴着(ハレギ)」をもっていた。紋付羽織をもっている家もあった。「ひんこちあひんでももんつきゃきちょる」という俚謡もあった。紋付も一ツ紋から五ツ紋まであった。正式のときは、女は紋付羽織に白足袋をはき、葬式のときは綿帽子をかぶった。足袋は一年に一足ないし一足半の記録がある。全部、家庭で縫っていた。

フトンのない家も多く、いろりのまわりに寝たり、いろりの上に板をしいて寝ていた家もあった。

当時、常用の木綿は自給であった。この地方では綿はほとんど栽培されていなかったが、綿を作っていた家は糸を紡ぎ機織(はたお)りにかけて織った。綿を作らない家は原綿を購入し、ある程度加工し織ってもらっていた。貧しい家では木綿の賃織りをし、余分の糸や綿くずをたくわえて、これをよせ集めて織っていた。

織った木綿は紺屋(こうや)に出して染めてもらっていた。今もこうやの家号が残っている。

『元和検地帳』をみれば桑が当時相当作られている。庶民は絹物は着られぬためかいこを飼い繭をつくって売っていたものと思う。繭を加工しねばをつくって使用したものもある。

羽織の色は「長州の黒羽織」といわれ、黒が普通であった。黒羽織には家紋をつけ、冠婚葬祭などの儀式に用いられた。家紋は初めは背中の真中に一ケ所であったが、次第に三ツ紋、五ツ紋となった。労働服としては明治二十年ごろまでは巻袖を用いた。角袖、または「もぢり」ともいわれ後に笛袖に変った。

昔の自家用の染ものは、自然の草木を原料にして染めていた。昔の染め方について記すと

1 しいの木染め しいの木の皮を乾かし、棒で叩いて粉にし釜で煎じて染める。茶色に染まる。

2 しいの木の葉染め 葉を煎じて染める。ねずみ色になる。

3 桐の木染め 桐の木を焼いて炭にし煎じて染める。水色に染まる。塩を加えると色が落ちにくい。明治中頃までも盛んであった。

4 クチナシの実染め クチナシの実をしぼり黄色の染料にしていた。

5 オハグロ(既婚の女子が歯を黒く塗っていた)の作り方 山野に自生するヌルデの木に寄生する虫のために五倍子ができる。この五倍子と鉄錆とをまぜて水を加えて加熱すると黒色の液ができる。これがオハグロである。

6 山桃の木の皮染め 山桃の木の皮を鍋で煎じ着色した。黄色になる。

「郡中制法」の翌年、寛文元年(一六六一)に出された「郡中制法添箇条」には

一 百姓の衣類は分相応にせよ、わが身の程を忘れ、衣類その外、驕った態度があってはならない。

と書かれ、奢侈を重ねて深く慎めている。

食

食については寛永十九年(一六四二)の「お触書」に

一 在々百姓食物之儀不及申、雑穀と申米多くたべざる様に可申渡事

一 当年在々ニて酒造り申間敷事

一 在々ニてうどん、切麦・素麺・そば・切餅・まん頭・豆敷・其外何でも五穀之費ニ成候ものむさと致し商売仕間敷事

とあって、節米のために厳しく取り締られていた。慶安二年(一六四九)徳川幕府の諸国郷村の農民に出した「慶安御触書」には

一 百姓は分別もなく、末の考えもなきものに候故、秋に成候得は、米雑穀をむさと妻子にもくわせ候、いつも正月二月三月時分の心をもち、食物を大切に可仕候に付、雑穀専一に候間、麦粟稗菜大根其外何にても雑穀を作り、米を多く喰いつぶし候はぬ様に可仕候、ききんの時存出し候得は、大豆の葉、あつきの葉、いもの葉などもむさと捨て候儀はもったいなき事候

一 酒茶を買のみ申間敷候、妻子同前のこと

農民に対し、こうした米穀の節約を強制したのである。庶民は厳しいお触れのもとで、どんな食生活をしていたのであろうか。昔からたべ力、くい力といっていたように、食べさえすれば力になると信じ、栄養など考えず、ただ満腹感が唯一の願いであった。農家では食事の回数は昔は大体四回であった。多いところでは六回食べ、特に農繁期でおそくまで働くときは、「山代(やましろ)の七度食い」といって七回も食べていたという。

1朝茶(午前五時頃起きるとすぐ食べて草刈りに出た) 2朝食(午前六時頃) 3お茶(午前十時頃) 4昼食(正午十二時頃) 5昼から茶(午後三時頃) 6夕食(七時頃) 7寝(ネ)しな茶(仕事がすんで寝る前)

食べることによって労働の苦しさを忘れ、食べるのを楽しみにして働いていたのである。また、かゆを主食にしていたので腹がすぐへり、たびたび食わねばならなかったと思う。

また、ある地方では

朝食(四時) 朝茶(アサチャ)(九時) 昼食(一時) 昼から茶(四時) 夕食(七時) 寝茶(十時)

のところもあった。戦前頃まで、農家では四回(朝、昼、お茶、晩)であった。

このうち朝昼夕の三食は、米三、麦七の麦飯か、家によっては米なしの麦かゆであった。その外の食事は普通芋や野菜、小麦団子やソバ団子の雑炊(ぞうすい)が多かった。米は貴重品で、品質の悪いくず米はヒライ米にし、こご米(め)はこごめ餅にして食べていた。

雑炊の中に入れた野菜も、芋や小豆の葉・アカダの葉・大根の葉・クズの根・ワラビの根・山百合の根・ヨモギ等、食用になるものは何でも入れて食べた。

「朝かい昼かい晩もかい、これで仕事ができようかい」といっていたように、かゆが主食でしかも麦かゆであった。米食などは普通では食べられず、死にぎわにしか食べさせてもらえなかったといわれている。明治時代にさえ、かゆ専用の弁当筒(竹の筒)に入れて学校に通学していた。

副食物としては、大根とナッパのつけ物が主であった。つけ物は、普通の家で一年分として四斗樽につけていた。梅やらっきょうも貴重品で、病気のときだけ食べていた。普通ご馳走といえば煮しめ位で、朝のミソ汁などは到底考えられなかった。ミソ・醬油も、自家製造していた。農家で買うものは塩位であった。

昔は主食としては麦、それにそえて米・芋・副食物としては大根、それにそえてナッパ、其他であったと思う。大根は主副食物で、コウコはいつも食べることができたが、大きく切ってカンズケにしたり、小さく切ってカンピョウにして一年中使っていた。「麦飯コウコ」は昔の庶民の食生活をあらわしている。

正月や盆、春秋の氏神祭、家の法事等、特別の日の接待用につくられた食事は、赤飯(セキハン)・餅・団子(ダンゴ)・寿司であった。

1 赤飯 餅米をいれたのと普通米のとがあるが、大体普通米と小豆でつくった。

2 餅 餅米でつくった餅はあまりなく、粟餅・きび餅・こごめ餅等雑穀を入れてつくった。中にアンを入れたアン餅もあったが、アンは小豆・ソラ豆でつくり、塩入りのアンであった。

3 団子(だんご) 餅はつくのが大変なので、団子をつくってすました。団子も、米やもち米の粉をまぜた白玉粉でつくったのは上等で、普通はソバや芋の粉の雑穀をまぜた団子であった。小豆のアンをまわりにまぶしたり、キナ粉をまぶしたりした。こんな団子でも、「花より団子」と珍重されていた。

4 寿司 ご飯にごもくを入れ、酢を入れたにすぎない。昔の人は好んで食べ、すしはごちそうの最上のものであった。昔から「一合カユ、二合メシ、三合ズシ、四合モチ」と一度に食べる量をいっている。

今は冷蔵庫が各家庭にあるが、昔は井戸の中にかごをつるし、中に品物を入れるか、横穴に入れるかして冷やしていた。これも庶民の生活の智恵であろう。

子どものおやつとしては、握り飯・やきいも・かきもち等、その他野外のカキ・クリ・ヤマモモ・イタドリ・ヤマグミ・シイノミ・クワノミ・グイメ・ヒシノミ・マキノミ・ノイチゴ・キンゴロウ・スイバ・カヤノホ・ヅボナ・山のもの野のもの、食べられるものは何でも食べていた。今頃、店で売っている果物(クダモノ)も、昔は形が悪く小さいが、野山に見出すことができたのである。昔の子どもたちはこうして育っていった。

『元和検地帳』によれば、河内村の年貢作物は次のようである。(一年の生産高)

茶 八斗六升一合

柿 一二五本 梅 二八本

柚(ユズ) 二三本 山椒(サンショウ) 一二本

蜜柑(ミカン) 七本

茶は本数は書かず石(コク)数が書いてある。一本につき二、三合であるが、中には一升、一斗のもある。茶の木は小さい木が密生しているので一本一本かぞえきれないため、大目にみて石数(税)を課したのであろう。茶は古くより日本人には欠くことのできない嗜好品であった。朝茶、昼から茶、寝しな茶といって休息のたびにお茶を飲み食事をしていたが、古くはお茶だけを飲んでいたと思う。お茶のかおりとほろにがい味で、元気を回復したことであろう。

柿の石数は一本につき三合~五合位であった。たくさんの家で植えられていたが、一年中使われていたためと思われる。ツルシ柿にして甘味料としても使っていた。

梅は梅干にして病気のときは必ず食べていたが、漬けるとき多量の塩が要るので、つける家も少なかった。

柚・山椒など香味料は、ぜい沢品と考えられていたのであろう。

蜜柑は極めて本数が少ない。ぜい沢品と考えられ、石数(税)も特に高く一本に二斗、二斗五升とかかっていた。河内村で僅かに七本である。藩主への病気見舞品として献上されていた記事も残っている。

庶民の日常生活について当時の法度(ハット)の一部を掲げてみよう。

寛永十九年(一六四二)

在々百姓食物之儀申すに及ばず雑穀を用い米多く食べざるように申し渡すべきこと。

慶安二年(一六四九)(大意)

一 酒や茶を買って飲んではならない。

一 煙草をのんではいけない。煙草は腹のたしにもならず、結局わずらわしいものである。そのうえ時間をつぶし金もかかり、火の用心も悪く万事とりえのないことばかりである。

一 主人妻子や下女下男にいたるまで、普段はなるべく粗末なものを食べなければならない。しかし、田畠を起こし田植をし稲を刈る時分には労働が大事なので、いつもより良いものを食べさせてよい。このように心がければ仕事に精の出るものである。

この頃になると大変ゆるやかになったことが感ぜられることは注意すべきである。

住

寛永十九年(一六四二)の「御触書」に

一 百姓が家を作るときは、身分不相応な家を建ててはならない。

とあって、きつく身分不相応な建築をいましめていた。農家は本百姓と門男(モウド)との差があって、本百姓は三間(マ)以上の家に住むことが許されたが、門男は二間以下の家にしか住むことを許されなかった。農家は草葺であるが三方軒瓦は許されていた。庄屋は瓦葺を許され、間取りも沢山あって一般の農家とは格段の差があった。

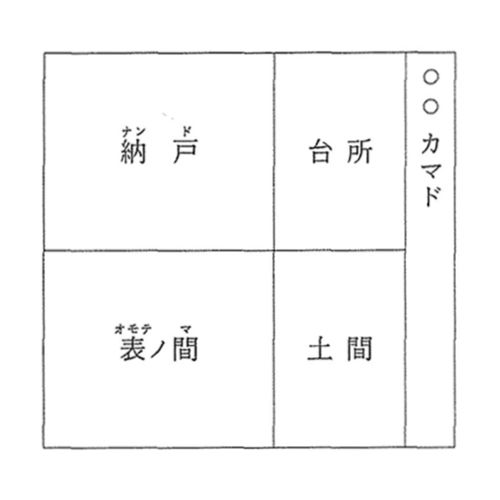

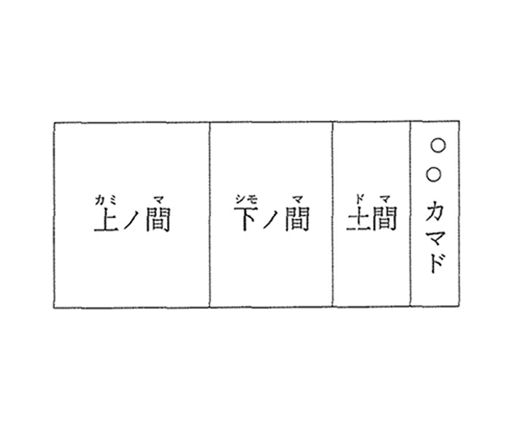

三間造(ミマヅクリ)

二間造(フタマヅクリ)

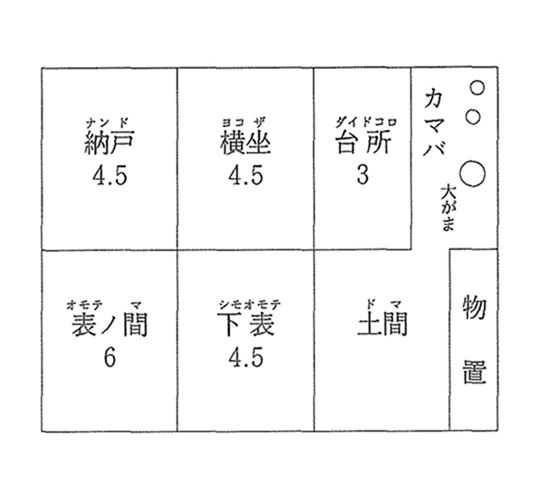

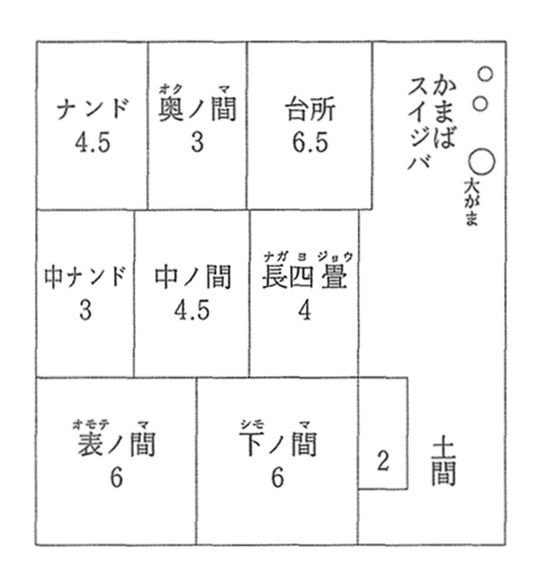

普通の本百姓の家は建坪二五坪前後で、四間造(ヨマヅクリ)(田の字形)といっていた。その上の造りが「三通屋(ミトオリヤ)」といい、部屋が三筋からなっていた。

四間造(ヨマヅクリ)

三通りヤ(ミトオリヤ)

『元和検知帳』では、生野屋村では一戸の敷地は平均して三畝六歩、河内村は三畝二十三歩である。建坪を廿五坪とすれば四五十坪の土地が残るが、門(カド)といって籾の乾燥場や仕事場とし、残った土地は菜園(サエン)として日常の野菜をつくった。「検地帳」によれば最小の屋敷は二十坪であった。家の土門(ドマ)が広いのは夜なべの仕事場であり、また作物の一時の収納場に使用された。土間の一隅に平たい石が埋めてあるのは、藁打ち用に使ったものである。

台所の中心にイロリがある。イロリは家族の集会の場所であるが、家族の座る場所がきまっていた。イロリの奥の座がヨコザで主人が座る。ヨコザの左側は、ワテダ・オワテダと呼び妻の座。ワテダの向いがオヤテ・オクデで、客人の座。ヨコザの向いが子供や下男下女の座でキジリ・シモザと呼んだ。

イロリにはホタ(大きな木)を入れておき、一日中暖房となし火種(ヒダネ)とした。火種をツケ木にとり、火をおこしたり「火吹き竹(ヒフキタケ)」で火をおこしたりした。

台所のすぐそばにカマバがあって、火床(ヒドコ)(クド)水がめがある。カマドの上には荒神様が祀ってあった。

敷物はスノコ・ムシロ・ゴザから現在は畳になったが、畳は明治二十年頃から使われるようになったといわれている。最近までは、農家では常に畳はいたまぬように部屋のすみにつみかさねて、祭や仏事の時だけ敷いたものであった。

昔は便所で使うおとし紙など、紙は貴重品であったので使われず、便所には藁をさげ、これですましていた。また便所には戸などなく、ムシロを代りにさげていた家もあった。

手ばなをかむというが、はなも手ばなをかんですましていた。一方のはなをおさえ勢よくふきだしたのである。今から思えば考えられないことであった。

夜の明(アカリ)をとるのはタイマツが主で、菜種油・ローソクなど高価なものは使われない。こえ松を乾燥し、小さくし燃やして明りをとっていた。

家の配置のことわざに「東長屋に西ちゅうもん、丑亥センチン辰巳蔵」がよいとされていた。

土間の奥が炊事場である。その前に格子戸をたてているが、明りとりの目的よりも、「カマドが入口から見える家は繁昌する」といわれ、カマドは東向を吉とした。これも火災予防のためからと考えられる。人目を考え、炊事場はいつもキチンと整理されている。家の出入のたびに、火元に注意するためだと考えられる。

生野屋の研究で述べたように、当時すでに貸家もあった。次男・三男は養子にも出たが、家にいれば部家も必要であったであろう。

労働

粗衣粗食、粗末な住居に暮らしていた時代に、労働はどんなであったであろうか。

寛永十九年の「お触書」によれば

男は作をかせぎ、女ははたをかせぎ夕なべを仕、夫婦ともにかせぎ可申、然はみめかたちよき女房成共、夫の事をおろかに存、大茶をのみ物まいり遊山ずきする女房を離別すべし、乍去子供多く有之て前廉思をも得たる女房ならば各別なり、又みめさま悪候共、夫の所帯を大切にいたす女房をいかにも整可仕候事

と記され、働き者の女房を大切にするよういましめている。また

朝おきを致し、朝草を刈、昼は田畑耕作にかかり、晩には縄をない、たわらをあみ、何にてもそれぞれの仕事無油断可仕事

と朝から寝るまで少しの閑もなく働くよう強制していた。

牛を飼わない家は、一人鋤(スキ)を使った。男がスキをひっぱり女がカンマタであとを押した。人間が牛馬の代りをしていたのである。自作農であれば、田四五反と畠二反位あれば生活はできたという。小作をした人たちは、米以外の作物は必死になって作ったが、これはつくった物が全部自分のものになったからである。また田の畦には、「年貢いらず」といって大豆を植えていた。山田の清水がかりで、反当収穫は三俵といっていた。現在では「畝一」というがこれは平地の上田のことで、一畝に一俵、一反に十俵である。普通の中田で、反当六俵位であった。

田植は始めは見当植(バラ植)、大正の中期ごろから三角定規(三角コロガシ)、昭和二十年ごろにヘラ(平定植)になり、筋付(筋引き)は昭和三十年頃から使われるようになったという。

一日の農民の生活を考えてみると、朝五時頃に起床したと考えられる。早い時は四時頃で、うす明るくなり仕事ができるようになると起きた。起床と同時に朝茶を食べ、朝食までに草を刈りにゆく。帰って朝食をとる。「朝食後は昼茶、昼食、昼から茶、晩食」と食事と労働と交互に行う。晩食をすまし寝るまで「夜(ヨウ)なべ」といって仕事をした。ゾーリをつくる、縄をなう、俵をつくる、米をつく、などきめた仕事をする。普通十時頃就寝した。十一時から十二時頃まで「夜なべ」をしたときは、「寝茶(ネチャ)」といって軽い食事をして寝た。起床から就寝までの間は、労働と食事の時間であった。時計のない時代である。太陽と明りによって、大体の時間を知り起床し労働していた。

年中行事によれば、陰暦八月一日の八朔(さく)を境に昼寝をやめ、八月十五日夜の仲秋名月から「夜なべ」を始めたと書かれている。こうした点から言えば、行事行事は一年の季節を画した行事であったのである。

ことわざに「寝正月」といったのは、折角の正月も寝てすごした方がよいといい、寝ることが正月の魅力であったのである。「寝たに餅をかえようか」「寝る寝る食うたらまだよかろう」ということも、ごちそうよりも先ず寝ることを考えた。このことからも平素寝食を忘れて働いていた農民の厳しい生活を偲ぶことができる。

また仕事の量、今でいうノルマが大体きまっていた。「夜なべ」の量はわらじ一足、ぞうり一足、縄何ひろ等ときめていたので、それでまた時間の見当もつけていた。稲刈りは一人一日一反刈って一人前とし、「嫁は五畝植え」田植は五畝、稲刈りも五畝、稲こぎは六斗から八斗、三人びきの泥臼で十二三俵であった。このようにして自分達できめたノルマで仕事をはかっていた。

長州藩の『万治制法』の中に「耕作の事」の条があって(現代語訳)

万民の身命を養うものは農民の精力にあり。農人が精力を出すことは、郡司の督励のよしあしによる。四季相応の節をよく考え、時季が早過ぎたり遅すぎたりしないように、春は耕し少しの土地も残さぬように植付けるよう指導し、秋は毛上をよく見て廉直に沙汰をすること。郡奉行・代官の指図に従わず耕作を怠ける百姓は、その程度によって死刑、牢送り、過料に処し、指図に背かず耕作に励み、他にぬきん出た者には褒美を与えること

「農は国の大本」といい、米の生産は藩の消長にかかわると強調し、上代官より下庶民にいたるまで信賞必罰の精神で治政を行うことをいっている。

慶安二年(一六四九)の法度には(現代語訳)

一 いろいろの掟を守り、地頭や代官の仕事をおろそかにせず、名主や地頭を本当の親と思って仕えなければならない。

一 朝は早くおきて朝草を刈り、昼は田畑の仕事にはげみ、晩は縄をない、俵をあみ、誰でもそれぞれの仕事を怠りなくしなければならない。

一 春と秋には灸をすえて、病気をしないように心がけねばならない。どんなに本気で農業をしても病気をすれば、その年に出来たものや財産もつぶしてしまうものであるから、病気をしないように心がけることが大切である。女房や子供もまた同じことである。

いろいろとこまごましたことまで諭してある。前の条文に比べると大変なちがいである。後の条文の方は思いやりのある政治というべきであろう。しかし、長い間まずしい衣食住と苦しい労働で生活を続けてきた農民の不満は、その後、百姓一揆の形であらわれ出したと思われるのである。

さて、労働に対する報酬はどうであったであろうか。次の表を参考までに掲げる。

○昭和二年(下松河内村)

日役一人役 一円五〇銭

○大正十二年(下松山田村)

早乙女一人役一飯賄 四十五銭

弁当持 五十五銭

代(シロ)カキ男手間一人役 一円

私の子供の頃を思い出し、また聞いたことなどを記しました。後の世の人々の何かの参考になればと思い、拙い文を記しました。

(昭五九・一二、第二一輯)