古くはこの切戸川が重要な交通路であったことは、矢田僅一氏の指摘された『摂津記』の記事によっても分かることである。今は『摂津記』の原文をみることができないので、矢田氏の下松経済史より引用すると

平安時代の末期摂津に行く途中青柳の浦に着き、川の端にある一つの寺の庭先に棚があり、塩が盛ってあったので、その塩ふたにぎりと干魚とを交換した後、さらに川を上って舟を降り陸路をとった

この『摂津記』の記事は大体私が今までに述べた切戸川の川口を青柳の浦とし、またこの川口に泉所寺・正福寺・大蓮寺等の大寺があったことと符合するように思われる。この古代の重要な交通路として切戸川に沿うて、南に面して陽をうけ古墳群を有している丘陵地帯がある。今から述べようとする寺院は、この丘陵地帯及び切戸川に沿うて配置されているのである。

東光寺(とうこうじ)

この丘陵地帯の西端にあって、下松市内を一望のもとにおさめることができ、下松において最も大きな古墳である前方後円の天王森古墳のすぐ近くに、廃寺東光寺の寺跡がある。

『地下上申』に

東光寺と申ハ往古此所ニ東光寺と申寺有之たるよし、其故か小名を東光寺と申ならはし候事

とある。現在も東光寺観音堂の下方に、寺跡と認められる土地がある。この現在の観音堂は、もとの東光寺の寺跡にあったものを、五六十年前に現在地に移したものという。今は、泉所寺の所属である。昔の東光寺も、泉所寺の末寺であったものと思う。東光寺の寺跡の傍に、二抱えほどの大きな松の木があったが、(二、三年前に切り倒された)その松に尊星が降臨したという伝説がある。また、この「尊星」は現在も泉所寺に安置されているが、ここにも尊星降臨の伝説があることは注意すべきことであろう。

法蓮寺(ほうれんじ)

現在、下松高校寺町分校の東に寺跡がある。『地下上申』に

法蓮寺と申小名も右同断(東光寺と同様に寺名が地名になった意)

とあって、法蓮寺の寺名が地名となったことを伝えている。廃寺の際、法蓮寺の本尊を埋めたといわれる地処もあって、古来ここを掘れば病気になるという言い伝えも残っている。

西蓮寺(さいれんじ)

現在、下松高校の敷地が寺跡で、講堂の辺りに建っていたと伝えられている。以前は、よく五輪塔・墓石が掘り出されていた。

『寺社由来』・『地下上申』にも記されていないが、現在地名となって残っているのである。

儀清寺(ぎせいじ)

右の西蓮寺の切戸川の対岸、降松神社若宮の北側に当たり儀清寺の地名がある。古記録にも見えず、わずかに地名に残っているにすぎないが、この地域の地形をみると明らかに寺跡と考えられるが、確証をあげることができない。後日の研究に譲りたい。

以上は切戸川に沿い、降松神社若宮にいたるまでの廃寺について述べたのであるが、いずれも地名に残っているばかりで他に何の確証もない。きっと、大内時代の寺院であろうと考えられる。下松において、最も多くの古墳群を擁する丘陵地帯に、これらの古い廃寺があることは、古墳時代より引続きこの地域に、人々が住居していたものと思われる。陽をうけた土地、農耕のできる地、切戸川による交通等を考えると、古い時代この地域が開けていたことが分かる。

鷲頭山妙見社への参道として、古くは現在の寺迫に舟が着き、寺迫より参る道もあったというが、その後現在の下松―殿ケ浴―大河内―吉原を通ずる道が本道となったことは、昔の下松の交通を考える上にも興味ある問題であろう。

次に毛利時代になってこの地域に創建された寺院について述べよう。

松心寺(しょうしんじ)

松心寺は、山号を鳩岡山といい曹洞宗で富田建咲院の末寺である。

元和三年(一六一七)毛利就隆がこの地方で高三万石の地を与えられ分封されたとき、はじめ下松法蓮寺の地に居館を設けたのである。この就隆時代に、松心寺は毛利家によって創建された。『徳山藩記』に

寛永十七年庚辰今年河内村鶴岡山永心寺[後改松心寺]御建立、為永心大師菩提也、開山白翁和尚[永心大姉ハ発性公御妾、伊勢姫君吉姫君御産、母富山清右衛門房良女也]

即ち、就隆の側室永心寺殿月窓永心大姉の菩提寺として創建されたのである。ついで『徳山略記』に

寛永二年(一六二五)五月朔日伊勢姫様御誕生[御母公富山兵部女寛文十年(一六七〇)正月十一日御逝去、河内村松心寺御送葬、御法名祥光院殿瑞中以松大姉]

とあって、永心大姉の生んだ伊勢姫も、当寺に祀られるようになった。姫は就隆にとっては最初の娘で、特に寵愛せられたのであるが、病弱のため一生婚せず四十五歳にて死去する。

当寺の南の田に、近年まで松が残りお姫松といっていたが、『寺社由来』に

永心寺御灰塚、当寺南田中ニ有、尤カキ上ケ上ニ松一本有之

とある。伊勢姫の火葬の地であろう。

二方の墓は、いずれも松心寺境内の墓地にある。なお、姫の侍女の墓といわれる長昌院殿幸安寿慶大姉(承応三年(一六五四)八月二十日)の墓もある。

『徳山藩記』には

松心寺本堂御悩庫裡自力

御除地高七石此反別二反二畝十二歩、内高二石六斗境内

とあり、毛利家よりは常に手厚い待遇をうけていたものである。

永心寺が松心寺に寺名が改められた年代や、その理由等については何等記録がなく不明である。現在の松心寺前の馬場は、杉の並木つづきであって、「杉の馬場の松心寺」といわれていたという。

現住は第八世三田泰円師である。

西念寺(さいねんじ)

昭和通にあって、浄土真宗で東遣山西念寺といい、富田善宗寺の末寺であった。寛永十七年(一六四〇)山崎外摂によって創建されたと伝えられている。外摂の遷化は明暦二年(一六五六)九月七日である。『寺社由来』にも見るべき記事はないが、ただ当時の名冶工郡司氏鋳造の、元禄七年(一六九四)の銘がある釣鐘があったことが記されている。他に古記録、寺伝等なく、詳しい事は不明である。現住宝城興仁師は第十一世である。

西念寺境内に「宝城[崇仁先生春子先生]之碑 私立淑徳女学院同窓生 昭和三十年七月建之」の碑がある。昭和の初め、宝城崇仁・春子氏により女子教育の私塾が開かれ、一時は四十名余り生徒がいた。大正の始め閉校した。

円成寺(えんじょうじ)

吉原にあって、浄土真宗で護法山円成寺といい、富田善宗寺の末寺であった。寺伝によると、

開基は俗姓を和田孫左衛門と号し、往時彼の島原の乱に出陣し武名高かりしも、後年感ずる処あり剃髪し、法名を見真と号し一宇を建立す。之則ち当寺の起源にして自ら開基となり教順師を開山とす

とある。ちなみに、開基は元禄元年(一六八八)十二月十一日寂す。以来法門隆昌を極め、殊に第六世順応師は名僧篤学を以って知られ、他宗門から其徳望に対し権律師を呈せられ、又寺内に漢籍の塾を設けて子弟ノ教養につとめたという。同師が享和三年(一八〇三)十一月七日示寂後は、其門弟等により恩師の墓を建立し、先年まで境内にあったが、今は裏山にこれを移している。宝物として、開基見真師が島原乱に用いた打紐や順応師が残した写本が多数現存する。

他には『寺社由来』にも見るべき記事はない。現住山本成章師は十三世である。

以上で一応、切戸川に沿い降松神社若宮にいたるまでの寺院について述べたが、妙見宮社坊及び鷲頭寺については後日に譲りたい。なお、今までの下松市内の寺院を調べていろいろ考えたことを、備忘の意味で記してみよう。

一 古い寺院の跡をみると、うしろに山を背負い、陽当たりのよい眺望にとむ岡に建てられたのが多い。古い廃寺の付近には、古墳があることが多い。これはこの付近が居住に適しているため、古墳時代以後もこの付近に人々が住み、寺も建てられたものと思う。

大内氏関係の寺院は真言宗、毛利氏関係の寺院は禅宗が多い。一般庶民関係は浄土宗・真宗が多い。また、浄土宗・真宗の寺院は、武士が出家入門して一寺を創建したものが多く、真言宗・禅宗は、多年の修道を経た僧が、地方の豪族の力によって創建したものが多い。

二 寺院の本堂の大きさについては、小さい寺は二間に三間の茅葺で、普通の民家に変らない位の大きさである。勿論大きい寺は、六間半に七間半の本堂に、境内には鐘楼、経蔵、仏堂等幾多の伽藍を有していた。(寺院の経済方面については後日述べよう。)

三 能行・熊方面に、寺がなかったことは注意を要する。これは、当時この地域には人家が少なかったためと考えられる。昔この地はうしろはすぐ山となり、前には海が入り込み、水田に適せず耕作地に恵まれなかったため、自然に住む人も少なかったのであろう。前面に今ある水田は、磯部氏が宮の洲に開作を行って、はじめて塩水に浸されない水田になったものと思う。それ以後、この地域に居住しはじめたものであろう。そのため、古くは寺院の建立もみられなかったのではあるまいか。

四 寺院の史料についていえば、真宗以外の寺院は法脈相続のため、住職の異動がはげしく行われ、その度ごとに宝物・古記録が寺より持ち出されていたようで、現存するものは甚だ少ない。

真宗は血脈相続であるためそうしたことはないが、一般庶民の宗旨であるため、あまり宝物や古記録といったものは無いのが普通である。

真言宗・禅宗等の寺院は、武士や豪族の加護をうけ、寄進された田畑等の寺の財産が多かった。しかし中には門徒数僅か二軒という禅宗の寺もあった。門徒にあまり頼らなかったため、門徒の死去について記した過去帳等も極めて不備なのが多い。

浄土宗・真宗では、寺に田畑等の財産があまりなく、寺の経済は常に門徒に頼らねばならなかったので、門徒との結びつきは堅かった。ことに、寺の経済が門徒の仏事法要に頼っていたため、過去帳はどの寺院も完備している。また、住職によっては、ところどころに備忘のため見聞した記事を過去帳に記入しているので、その記事の中に非常に興味のある史料を見出すことができる。

(昭三三・一、第三輯)

浄蓮寺(じょうれんじ)

当寺はこの地方で最も多くの門徒を有し、古来より栄えた真宗の寺院である。亀懐山と号す。住職は末武行人師で、当山第十六世である。『寺社由来』によれば

当寺基教西

但、右之僧天文二十年(一五五一)十月之比剃髪仕候、最剃髪之意趣具ニ存知不申候、其後慶長十五年(一六一〇)庚戌十月十七日ニ寺号免許、夫より慶長十八年(一六一三)七月十三日ニ病死仕候

と記され、教西を開基としている。

『風土注進案』には詳しく当寺創建の由来を述べている。

寺伝曰当寺開基の儀は琳聖太子十九代之後胤、大樹院多々良道階入道四代之孫、勝屋左門重治ト申士ニテ、父勝屋右馬丞重貞ハ当国須々万藤谷ニ居城シ、大内家累代之幕下ニテ御座候由、然ルニ弘治三年(一五五七)須々万ノ城主山崎・江良・勝屋三家共ニ一時ニ落城、不残及滅亡ニ候節、子息左門重治ハ未タ幼年ニて、家臣沼新左衛門・安達藤九郎両人ニ被助、同荘末武村迄落延ヒ民間ニ生長り、今ハ便ル所モ無之、父右馬丞又ハ討レタル者ノ菩提をも弔ハんものと発心し、出家となり名を蓮甫と改メ、一宇造立の志あれとも時を不得して空しく暮しける内、同郡大嶋村ニ福間源六広明という者あり、出家して教西と申けるが、蓮甫と共に上京して本願寺に至り、当流の法儀に帰依し、慶長年中再び平田村に帰り、一寺を建立し浄蓮寺と号し、本山よりも木像名号なと数々玉ハり一寺速かに調けれハ蓮甫を開基として教西跡を続、しかしより已来凡星霜二百五十余年に相成候事

これによれば、蓮甫が開基であったと考えられるが、『山口県寺院沿革史』に記載されている寺伝によれば

(前略)蓮甫を開基として教西跡を継ぐこととせしも、蓮甫之を辞退し既に老衰して法務の役も勤めがたければ、開基は教西に譲りて自ら隠退し、嫡男宗甫幼少なれば二世を継ぐことを約して、慶長十八年丑年(一六一三)七月十三日寂せり依て教西開基となる。

と記され、当寺においては教西を開基としているのである。また、当寺は武家の出で仏門に帰依し、一寺を創建したものである。

歴代の住持中、特に第十一世諦観は学徳にすぐれ、本願寺より司教の学階を得、また安居副講を命ぜられたとあるが、いずれも真宗僧侶にとっては古来非常に栄誉とされていたのである。

『寺社由来』によると、当寺には左の末寺・末庵があると記されている。

防州佐波郡徳地邑専照寺

防州熊毛郡八代村浄光寺

防州熊毛郡須河内村光源寺

防州都濃郡大島ニ一庵(虚空蔵堂、松岩寺と号す)

浄蓮寺中ニ一庵

また、後々徳山厳島専浄寺も当寺の末寺となっている。

寺院の規模については『寺社由来』によれば

本堂七間四面総瓦葺破風棟作り

庫裡桁行七間半梁行五間半

但梁行七尺五寸桁行一丈

本門

左右五尺宛之袖門付

土蔵二間ニ二間

長屋二間ニ二間半

学寮三間半二間半

蔵四間半ニ二間

右いつれも瓦葺之事

当時すでに総瓦葺で多くの堂舎を有し、現在以上の寺構であったと思われる。なお、学寮が付属していたのをみても、当時宗学研鑽のため末寺及び近傍寺院の子弟の勉学の道場であり、寺運隆昌のさまが偲ばれる。

当寺が他の寺院に比して、特に多くの檀徒を有している原因について考えるに、当寺の住職には諦観師の如く、代々学徳にすぐれたものが多かったためと考えられる。また、地の利を得ていることは、最も大きな原因であろう。それは末武平地の中心にあり、新しく開作されてゆく末武下村・平田町にのぞみ、また海を隔てては大島村に対している。大島村は現在では徳山市に属しているが、古くは豊井村相島といった時代もあったように、下松地域とは関係も密であった。また、浄蓮寺の前まで海であったため、大島村の者にとっては舟の便が徳山よりもよいため、浄蓮寺の門徒となったといわれている。また、当寺の開基教西が大島の出であったため、大島とは特に縁故が深かったと思われる。

このほか、万治三年(一六六〇)公布の『万治制法』の諸寺法度で、新寺の造立が停止されたため、それ以後開作によって発展した平田地に、他に寺院が建立されなかったことも大きな原因と考えられる。

また、浄蓮寺の門徒になれば家が繁昌するという、この地方に俗説があるというが、そうしたことも寺勢拡張の助けになったものと思われる。

境内に江戸時代の合武三島流砲術の祖、森重家の祖先の墓がある。

当時の過去帳を調べてみると

一 下松切戸の地名がしばしば出る。切戸川というのは切戸に流れる川の意であろう。中島町の上の地域をさすが、昔はこの辺りにも多く家があったと思われる。中河原の開作ができ、中河原に住むようになる前は、この地域に住んでいたものと思われる。

二 土井は、古くはほとんど土居と書かれている。

土井は土居の仮借で、土居とは城郭・邸地等に施した土塁をいうのである。下松の土井は鷲頭氏の土居であったという説がある。

三 寺廻・寺坂・下松西市・東新町・東市・新町・中市浦高洲・先豊井・殿浴・下松東・浦町等の地名が多くみられるが、これは下松の地名についてすでに述べたので参照してもらいたい。

四 寛延・宝暦年頃には、「借屋ニ居リ申候」「貸屋にて相果候」等、借屋の語が多く出ている。これは当時、各所から開作事業のために入り込み、借屋住いの者が多かったためと考えられる。外来者の中では徳山の者が割合に多い。

専明寺(せんみょうじ)

末武下藤光にある真宗寺院で、天王山と号している。現住は、藤本知爾師である。

開基は繹玄石といい、万治三年(一六六〇)六月二十八日寺号を免許されている。『風土注進案』によれば

建立万治三年(一六六〇)三月廿八日

庫裏の儀者過天保七申ノ年(一八三六)焼失、未再建不相成候事

と記されている。『寺社由来』によれば玄石は万治三年七月二十八日に死去している。

当寺については詳しい記録がない。ただ、部落の古老の言い伝えによれば、「専明寺は城山の城主が白坂山の戦に破れたとき、城主及び部下の霊を供養するために建てられ、昔は大変大きな真言宗の寺であった。またたくさんの寺領があった」といっている。

当寺は城山の麓にあって地名を寺垣内といい、付近には五輪塔が多く出てくる。また、寺田・寺畠・上座主・下座主等の地名が近くにあることより考えると、当寺は城山に居城していた末武氏の菩提寺ではなかったかと考えるのである。(後日の研究に譲りたい。)

以上浄蓮寺・専明寺について述べたが、旧末武南村(末武下村・平田村)には、他に西市に正福寺がある。正福寺については前述の正福寺を参照してもらいたい。城山の麓、東の丘陵にある専明寺が末武氏の菩提寺であり、もと真言宗であったとすれば、末武平地には古い真言宗などの寺院がなく、新しい宗旨である真宗の浄蓮寺がただ一ケ寺であることを見れば、この地が開作され人々が定住するようになったのは、比較的新しい時代であると考えられる。

末武南村について平素考えていることを簡単に述べよう。

昭和十四年十一月に、下松町・久保村・花岡村・末武南村の一町三村が合併して下松市となった。花岡村は、昭和四年四月に末武北村を改称したものである。明治二十二年市町村制が布かれたとき、末武南村は笠戸島・平田村・末武下村を合併。末武北村は生野屋村・末武上村・末武中村を合併してできたもので、それまでは生野屋村・笠戸島村・末武上村・末武中村・末武下村・平田村と分かれていたのである。

末武北村の生野屋村・末武上村・末武中村のうち、末武中村は主として末武川に沿うた両岸の地域で、末武上村に続いている。末武南村の末武下村・平田村は、現在の徳山酸素会社の前の道路より下の地である。末武上村・末武中村・末武下村・平田村の順は、土地開発の順序を示しているように考えられる。

この末武平地を、東西に通じる真直い道が大体三本ある。それは徳山酸素会社前の道路、浄蓮寺前の道路、大海丁から香力及び荒神に通じる道路で、その延長はいずれも徳山方面に通じている道路である。これは、『地下上申』の地下図にも明らかにみられるところである。この三本の真直い道路は、昔の海岸線であったと思われ、末武下村・平田村における開作の大体の年次の順を示すように思われる。

次に、花岡より縦に南へ下っている道は、現在では花岡八幡宮前より大海丁にいたる道が本道をなしている。しかし、『地下上申』の地下図では、八幡宮前より高塚に下り、末武中学校運動場を通って河を渡り藤光に出、山際を通って西市に下る道がもともとの本道であって、この道は特に地下図では太く書かれている。これは花岡と西市との深い関係を示しているのである。

古来、西市は下松西市と呼ばれ、下松の東市・中市・西市の一つに当たるもので、地理的・経済的には下松に属するものである。しかし、行政的には花岡・末武と結ばれていたのであって、西市が花岡と太い道路で結ばれていたことは行政上当然と考えられる。また西市と大海丁とは個々に発達し、後に結びついたのであって、これは前述の下松の市街地の発達によくみられるところで、西市から大海丁に通じる道路は、やはりZ型になっていることが地下図にも明らかに示されている。

平田の地名については「末武下村由来書」に

右小村之内平田村と申ハ、往古平砂之観音と申鎮守有之由、依往古寺号醍醐庵と申す由ニ候、先年及絶破ニ只今ハ小庵有之候、右平砂の平之字を片取平田村と申ならはし候由申伝候、尤醍醐庵ニ付一首の歌御座候

よしやその都に遠き里の名にただむすびおく法のえにしを

右のような地名伝説がある。この観音堂は花岡法静寺に属していたが、明治時代に廃庵となるに及び、本尊は法静寺に移され、現に同寺に安置されている。この伝説のように、平砂から平田になったといわれているが、平砂(平らかな砂地)から平田(平らかな田地)になった変遷は、一面の砂浜が開作されて田地になったことをあらわしているように思われる。

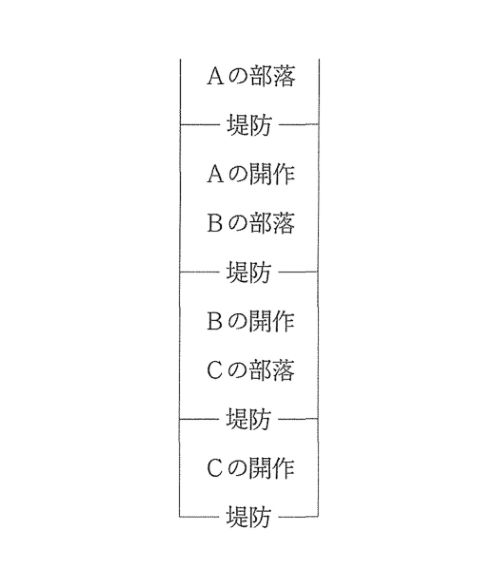

また一般に開作が行われるときは

こうした段階を経るといわれるが、末武の開作についても、このことがあてはまるように思われる。

(昭三三・一、第三輯)