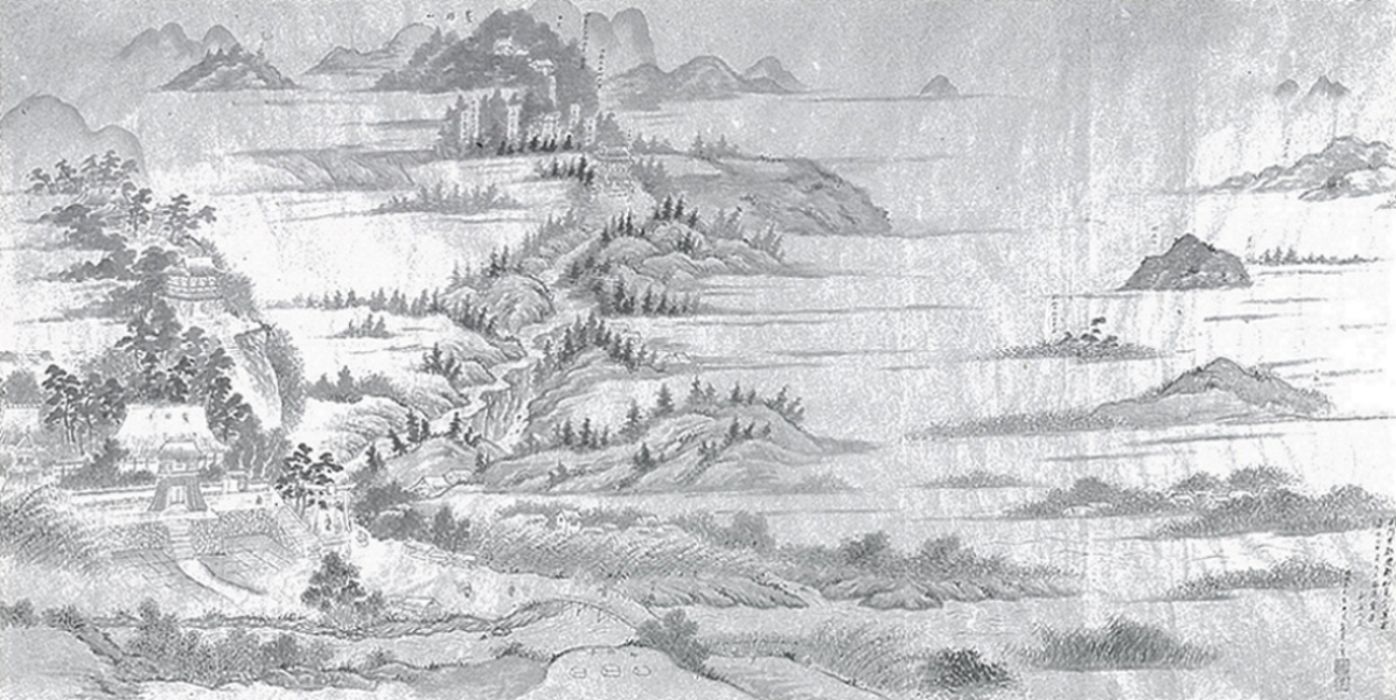

鷲頭寺の絵(江戸時代)

延寳七年、増遍法印の時、鐘樓門再建、大檀那は徳山藩主第三代毛利元次、本建立願主は鷲頭寺先住増遍、再建立願主は当代法印文隆(恵昭)。

その後、享保二年(一七一七)の秋、氏子中から御神與再造、大檀那は防長太守兼民部大輔毛利吉元、別当は鷲頭寺法印一峯、工師は赤井幸助であった。

その後、寛保三年(一七四三)四月、権大僧都海本法印の代に徳山藩主第五代毛利廣豊が帝の御悩平癒祈願のため上宮上屋を再建する。

また宝暦七年(一七五七)六月十三日に同じく、毛利廣豊が中宮の上屋を初めて建立する。

その後、明和元年(一七六四)八月、権大僧都恵本法印の代に妙見社宿殿を再建、作事奉行は淺海甚兵衛、大工は亀谷忠左衛門であった。

同四年十一月、恵本法印の代に大檀那たる徳山藩主第七代就馴が御悩平癒祈願のため、北辰妙見若宮社を再建、当時の執権は奈古屋藏人、目附は安田七兵衛、作事奉行は淺海甚兵衛であった。

安永元年(一七七二)十二月十二日、恵本法印の代に氏子中から若宮妙見社燈籠台を建立。

その後寛政二年(一七九〇)権大僧都恵亮法印の代に氏子中から始めて中宮社石鳥居を建立。

同年十一月、中宮社鐘撞堂を建立。

同五年、下松西市の山城屋両家から中宮社通夜堂を始めて建立。