早稲田大学名誉教授 村山 𠮷廣

久喜と遷善館(せんぜんかん)

享和3年(1803)、久喜郷に幕府代官早川正紀(まさとし)によって郷学(ごうがく)「遷善館」が設立された。地域の向上を願う正紀の志と村民の以前からの強い請願に依るものであった。幕府は別に一地区を下賜し、この地区の年貢と徭役(ようえき)を免除し村民清兵衛(井上氏)は造営費を負担している。

「遷善」の語は『孟子』尽心(じんしん)篇上にある。それは「民日遷善而不知爲之者」(民(たみ)日々(ひび)善(ぜん)に遷(うつ)りて、而(しか)も之(これ)を爲(な)す者(もの)を知(し)らず)の一文で「善政のおかげで人々も次第に向上して善に移り、しかもそれが何人のおかげかということさえ気づかないほど自然なものだ」という政治の理想を記したものである。正紀の願いは地域に好学の気風がみなぎることと人々に道義への自覚が高まることにあった。

伝えられる資料によれば遷善館運営の実態の一端は次のようなものであった。

| 経書講釈始 | 昼九ツ時(正午)より | 正月廿一日 |

| 教諭始 | 暮六ツ時(午後六時)より | 正月廿五日 |

| 教諭日 | 暮六ツ時より | 五日、大人。 |

| 十五日、十五歳以下男女共。 | ||

| 廿五日、大人。 | ||

| 経書講釈日 | 昼九ツ時より | 一、六の日 |

遷善館規則

他に「教諭日、両町(新町・本町)役人并びに世話役の者、出席致すべく候」と記されているように、町を挙げて協力していることが知られる。なお「五の日」には「通俗講話」、15日には児童を集めることなども定められている。講義に当る教授には亀田鵬斎(ほうさい)、亀田綾瀬(りょうらい)、大田錦城(きんじょう)、久保筑水(ちくすい)らが招かれている。これらの人々は当代一流の知名の学者でありその充実ぶりが偲ばれる。教授内容は儒学(漢学)であり教授陣から推してかなり高度なものであったと想像される。ただし「通俗講話」や児童向けの教材への配慮のあったことも知られる。また相当数の蔵書がありその貸出もあったと伝えられる。

このようにして遷善館の出現は近世におけるこの地の学術振興の基をなした。しかし同時に明治に至ってこの地の人々に最も大きな影響を及ぼす中島撫山来住の主要な動機となっていることでも注目されねばならない。

亀田三先生のこと

遷善館に招かれた亀田鵬斎は名は長興(ちょうこう)、堂号は善身堂。折衷(せっちゅう)学派の井上金峨(きんが)に学び、江戸駿河台に私塾「育英堂」を開いたが、反朱子学のため「寛政異学の禁」で弾圧され、46歳で隠退し、以後は一文人に徹し、詩と酒と旅とで生涯を終った。書と画にも秀れ江戸市民をはじめ各地で人気が高かった。嗣子綾瀬は名は長梓(ちょうし)、堂号は学経堂。18歳の時に浅草蔵前に「学経堂」を開き、のち本材木町に移った。父鵬斎と共に遷善館に出講したが、関宿の久世(くぜ)侯に招かれて藩黌(はんこう)教倫館(きょうりんかん)の儒官ともなっている。綾瀬の養嗣子となったのが鶯谷(おうこく)で、旧姓鈴木氏。下総国東蕗田(ひがしふきた)村(現・茨城県八千代町)の人。名は長保(ちょうほ)、堂号は学孔堂(がくこうどう)。父綾瀬に続いて関宿藩儒官となると共に信州須坂(すざか)藩の江戸藩邸でも経書を講じ、藩主堀直虎(なおとら)の漢学の師としても尊ばれた。

鵬斎は宝暦2年(1752)生まれ、文政9年(1826)没。著に『大学私衡(しこう)』『善身堂詩鈔』『鵬斎先生文鈔』画集『胸中山(きょうちゅうさん)』などがある。綾瀬は安永7年(1778)生まれ、嘉永6年(1853)没。『綾瀬先生遺文』などがある。鶯谷は文化4年(1807)生まれ、明治14年(1881)没。著に『学孔堂遺文』(亀田英出版)、『古事記序解』その他がある。亀田氏はこのように三代にわたり江戸市中にあって私塾を開くほか、著述を刊行し、各地藩黌に招かれて学を講ずるなど名声を保ったので世に「亀田三先生」として尊ばれた。権威に迎合せず豊かな教養を秘めておだやかに世に処した生き方が共鳴を呼んだのであろう。この亀田氏の綾瀬・鶯谷に師事し、鶯谷高弟中の第一人者として鵬斎以来の亀田家の学統を継承して世に現れたのが中島撫山である。

中島撫山の来住

中島家は代々清右衛門と称し江戸新乗物町(現・中央区日本橋堀留町)で駕籠商を営んでいた。引戸のある上等の乗物駕籠を造りこれを大名家や身分のある人々の屋敷に納入することを業としていた。この職業は当時の商習慣として常に相手側への接待と贈賄とを伴っていた。幼い時から学問修業をし人一倍潔癖であった撫山はこれを嫌い、家督を捨て家を出てしまった。安政4年(1857)29歳の時である。これより先、撫山は14歳の時に亀田綾瀬の門に学び、綾瀬没後は鶯谷に師事していた。家督を捨てた翌年の安政5年(1858)に撫山は江戸両国の矢ノ倉に私塾演孔堂を開き、漢学教授を業とすることを始めた。なお撫山は文政12年(1829)4月生まれ。名は慶太郎。字は伯章。堂号は演孔堂。後年、国学に親しみ和歌を詠んでもいるので、「慶」の字の意味を採り「佐知麻呂(さちまろ)」(佐智麻呂、佐致麻呂)とも署名した。すでに幕末多事であったが師の鶯谷に代り信州須坂藩邸に学を講じたり関宿藩黌に赴いたりしていた。

慶応4年(1868)、戊辰戦争が起り官軍が江戸に侵入し薩長の武士たちによる暴虐が横行した。学問一筋を旨とする撫山はこうした騒擾を避け江戸を去ることを決意しその行先を久喜に定めた。もはや遷善館は開かれていなかったが、遷善館で師家の亀田氏の遺風を伝える人々も少なくなく、それらの人々が中心となり、その来住を喜んで迎えてくれたからである。撫山は戸籍令頒布と共に戸籍も定め、明治6年(1873)には久喜本町の私宅に「幸魂教舎」を設け、以後長く講学に専念することとなった。

幸魂教舎の教育

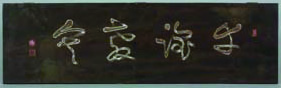

「幸魂」の名は古語の「幸魂(さきたま)」と武蔵国の古い郡名「前玉(さきたま)」から採られている。教舎の呼び名は「コーコン」とも「さきたま」ともされた。江戸の頃の「演孔堂」を次第に改めたのは当時撫山が師の鶯谷に倣って「皇漢学(こうかんがく)」に傾倒し教科にも、『古事記』などを用いるようになったからである。なお、幸魂教舎の広間には立派な神棚が備えられていた。

教舎でどのような講義が行われていたかについては久喜市本町の「斎藤家文書」に「幸魂教舎講義定日覚」という一件があり次のように記されている。

| 一之日 | 午後 | 毛詩 |

| 二之日 | 同 | 中庸 |

| 三之日 | 同 | 周易 |

| 四九日 | 午前 | 論語 |

| 六之日 | 同 | 孟子 |

| 七之日 | 同 | 万葉 |

| 八之日 | 同 | 韓文(かんぶん) |

| 五之日 | 同 | 古事記・詩文会 |

| 十之日 | 休日 |

「五経」からは『毛詩』(詩経)と『周易』(易経)が、「四書」からは『中庸』と『孟子』が課され、詩文では唐の韓愈(かんゆ)(退之(たいし))の文集が使われている。作詩・作文のための「詩文会」も開かれ、日本の古典からは『万葉集』と『古事記』とが講じられている。

詩文で韓文を用いているのは鶯谷から継承した中唐の古文家韓退之愛好の現れであり、思想的な共鳴も伴っている。

入門者は現在の埼玉県北埼玉郡・南埼玉郡・北葛飾郡域をはじめ、県外からは千葉県関宿町(現・野田市)・茨城県五霞(ごか)村(現・五霞町)、栃木県栃木市とその周辺から集っている。撫山は人格も高く学問も深かったので十分に人々の信頼を受けていた。撫山の招聘に当っては内田氏・宮内氏・榎本氏・野原氏をはじめとする地域の有力者が終始物心両面の援助を行っている。明治9年(1876)には塾生が多くなったため一室を増築した。門下からは次のような人々が輩出している。

宮内翁助(おうすけ)(衆議院議員・私学明倫館創設者)、吉田元輔(県会議員)、内田立輔(県会議員・清久(きよく)村長)、新井門之助(同・水深(みずふか)村長)、新井鬼司(県会議員)、榎本謙光(久喜町長)、奥貫喜市(江面(えづら)村長)、森平左衛門(大桑村長)、石井参四郎(水深村長)、角田(かくた)美之輔(よしのすけ)(同)、野中広助(埼玉酒造専務取締役)、田沼勝之助(日本製銅社長・横浜高等女学校理事長)

しかしこれらはその一斑に過ぎず、その他政界・経済界・教育界に出て種々秀れた活躍をした人々は枚挙にいとまがない。当時、すでに新学制がととのい、各地に小学校をはじめ諸学校が生まれていたが、それでも地域の人々は撫山の私塾での修業を尊び、「中島学校」を出ていないと一人前として扱ってくれない気風さえあったという。

明治42年(1909)秋、撫山は本町から新町へ移り住むことになり、建物はローラーにのせられて町中を移動した。翌年82歳となった撫山は夏に伊勢神宮に参拝し、つづいて近畿各地を旅して和歌山県広(ひろ)村(現・広川町)にも足跡を残した。この冬、栃木にも出かけ今泉神社の幟の文字を揮毫した。当時としては驚嘆すべき「老健」の人であった。しかし翌年すなわち明治44年(1911)6月、病むことわずか十余日にしてにわかに世を去った。享年83。いまから丁度100年前に当る。久喜に来住して約40年、その地域文化培養に尽した功績は大きい。

幸魂教舎(言揚学舎)の入門生名簿

→資料解説ページ

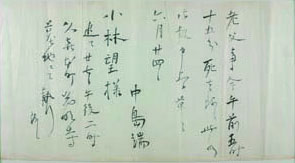

撫山の死を知らせる中島端蔵の書状

撫山の学芸

著書

『性説疏義(そぎ)』

「疏義」というのは「注釈」の意。本体の「性説」は亀田鵬斎のもの。「仁説」とともにその『善身堂一家言』に収められている論説で古来儒教で孟子の「性善説」や荀子(じゅんし)の「性悪説」などで知られる「人の本性、天性とは何か」という問題を論述したものである。鵬斎は折衷学派の立場から宋の朱子の「性理の説」を批判し独自説を展開した。撫山はこの鵬斎の立論を解説しつつ、新にわが国の古典すなわち『古事記』『日本書紀』の中の古語を援用しながら新説を立てようと試みている。

この書は没後24年の昭和10年(1935)10月に線装2冊全4巻本として刊行されている。

『日文(ひふみ)草篆(そうてん)考』

日本の上古に漢学渡来以前にあったとされる神代(じんだい)文字を称して「日文」ともいう。音節文字で「いろは」に当る四十七字がある。国学者の平田篤胤(あつたね)に『神字(かんな)日文(ひふみ)伝(でん)』がある。撫山は篤胤の説を参考にしながら日文の研究を重ね、字形のなかに天地自然の万変が尽されていると説いている。未刊。写本一冊。

『亀田三先生伝実私記』

亀田家三代の伝記。鵬斎生誕(せいたん)の地とされる群馬県邑楽(おうら)郡上五箇村(現・千代田町上五箇)の戸長吉永市十郎の依頼で執筆。完成は明治22年(1889)1月2日。各種写本で伝来。後、中島竦(しょう)がこれを基に詳細な「増訂亀田三先生伝実私記」を執筆している。

『演孔堂詩文』

「演孔堂」は撫山の堂号、これを冠した詩文集。線装帙(ちつ)入(いり)2冊全4巻活字本、編次は中島竦、刊年は昭和6年(1931)1月。古詩・近体・雑文・頌銘賛・碑碣から成り、編者竦の跋文がある。それによれば撫山が平生原稿を家に留める人でなかったので明治以前の作で集め得たものは僅かであり、明治以後のものも「散佚(さんいつ)半(なか)ばを過(す)ぐ」状態であると歎いている。

師家の鵬斎は宋詩派で詩も文も平明達意を旨としているが、撫山は鶯谷の影響で韓愈の文風・詩風を慕い剛健を旨とし「平弱の気」を排除しているので、やや古風で重々しい。

撫山中島家に伝わる「学毗之栞利(まなびのしおり)」という文章にはこれについて次のように記されている。

| 詩文ハ昌黎(しょうれい)韓氏一家ニ限リ之ヲ修得ス。尤(もっと)モ古詩長 |

| 詩ヲモッパラトシ、險韻(けんいん)險語ヲ作ルヲ旨トス。平弱ノ習(ならい)、 |

| 一(いつ)ニ之ヲ禁絶ス。ケダシ韓ヨリ以上ハ極メテ遠ク、韓ヨリ以下ハ異端雑 |

| 糅(ざつじゅう)ス。ココヲ以テ、タダ韓ヲ主トス。奇冊新編ニ見聞ヲ奪ハレ両 |

| 端ヲ持スベカラズ。 |

書画

師家の鵬斎に『胸中山』と題する画集があり、撫山もこれに倣って山水の文人画を得意とした。書も鵬斎流の細身の文字を連ねていたが、久喜来住以後は多く隷書体の作品を残している。また万葉仮名を用いて和歌をしたためたものもよく見出される。署名は文章と漢詩には「撫山」「慶」「島慶」「演孔道人」、和歌には「慶麻呂(さちまろ)」「佐知麻呂」「佐致麻呂」「尾張連(おわりのむらじ)」などがある。

書作には自らの詩歌を記したもののほか、鵬斎の作品を録したものも少なくない。

大字のものとしては各地の幟(のぼり)の文字を残している。所久喜の八幡神社、下早見の鷲宮神社、吉羽の千勝神社、江面の久伊豆神社などのものがその一部である。

趣味としては囲碁を好み旅を愛した。明治22年(1889)に松島をめぐり中尊寺に詣で多賀城に足を運んだことが知られている。詩にはその折の「東奥紀遊」18首が残されている。61歳の時である。明治43年(1910)この夏の近畿方面周遊には「紀州道中」「晩車東帰作」の2首が伝わっている。

政治にかかわることもなく詩社にも加わらず聞達を求めず門生に囲まれ読書をよしとする日常であった。同門の友人堀内伯教(現・長野市の人)、市場(いちば)公謙(茨城県麻生(あそう)町の人)、高田春汀(栃木市の人)、大関剣峯(新潟県白根町の人)なども早く世を去り、晩年まで交流していたのは鴬谷門人で豪商の浜口容所、鶯谷の嗣子亀田雲鵬、堤郷村(現・杉戸町)の豊秋教舎主文蔚(ぶんうつ)堂大作(おおさく)桃塢(とうう)らがあったのみである。

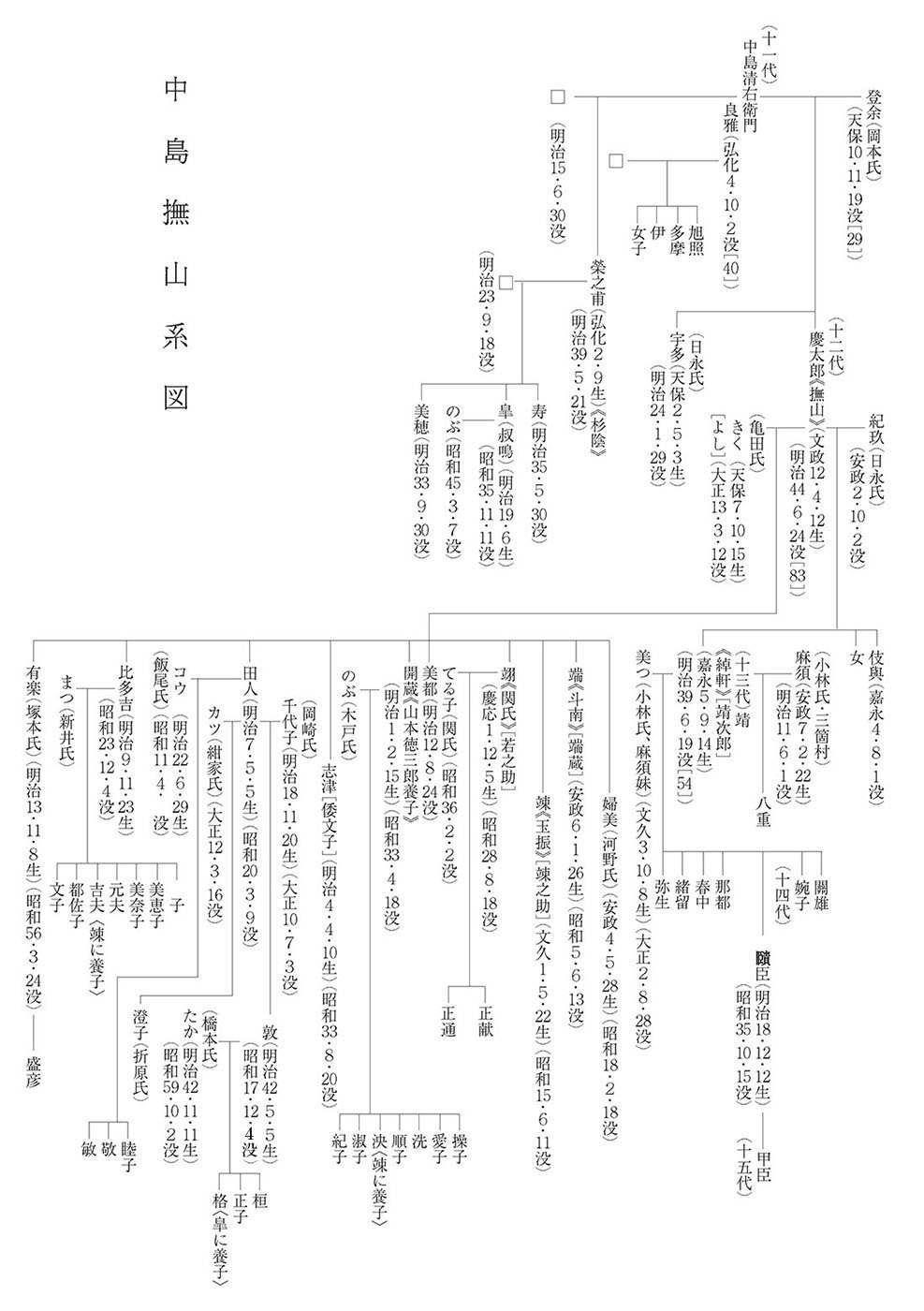

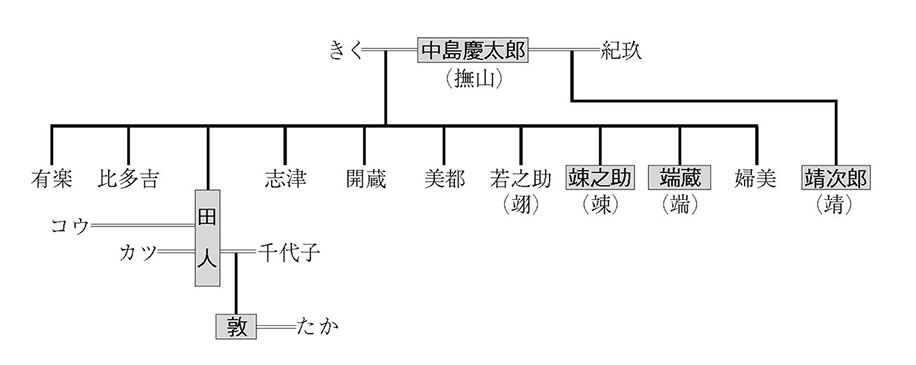

中島家の人々

中島杉陰(さんいん)

撫山の異母弟で母の名は知られていない。弘化2年(1845)生まれで、撫山より16歳年下である。幕末の画家鈴木鵞湖(がこ)の門人となり山水花鳥画に長じていた。鵞湖没後その家の留守番となり二十七回忌の追善画会の主催者代表ともなっている。名は榮之輔。画作には「島(とう)栄之(えいし)」などの署名も多い。東京下谷西町に住んでいたが、生涯各地を遊歴して過したと思われる。杉陰の墓は久喜市光明寺の中島家墓域にある。異腹ながら撫山とは親しく明治12年(1879)には信州に、13年(1880)には下毛にともに旅行している。明治39年(1906)、兄に先立って世を去った。

中島綽軒(しゃくけん)

母は日永氏。名は紀玖。撫山の最初の夫人。安政2年(1855)10月2日、いわゆる安政の大地震で亡くなった。時に22歳、その遺児が綽軒である。名は靖次郎、通称靖(やすし)、字は靖之(せいし)、別号に矻矻(こつこつ)斎がある。はじめ父撫山に句読(くとう)を受けたのち、鶯谷の門に学び、学成って後、栃木に赴き、現在の栃木市入舟町に私塾「明誼(めいぎ)学舎」を開いた。29歳の時である。「明誼」の出典は『漢書』「董(とう)仲舒(ちゅうじょ)伝」にある「夫仁人者、正其誼、不謀其利、明其道、不計其功」(夫(そ)れ仁人(じんじん)は、その誼(ぎ)を正(ただ)して、その利(り)を謀(はか)らず。その道(みち)を明(あき)らかにして、その功(こう)を計(はか)らず)による。文中の「誼」は「義」(正しいこと)に通じる。

綽軒が栃木に開塾したのはおそらく当時の栃木の戸長であった春汀(しゅんてい)高田俊貞の招きによるものであろう。春汀はもともと撫山と鶯谷門下の親友で、春汀の嗣子安平もまた同地の有力者として長く活躍している。

明誼学舎は残された舎規によると生徒は満14歳以上、在舎5年の定めがあり、教科は五級に分かれて和漢の書籍を教授した。漢籍は「四書五経」のほか、『史記』『漢書(かんじょ)』『文選(もんぜん)』『唐宋八家文』に及び、和書は『皇朝史略』『古事記』『日本書紀』『大日本史』に及んだ。

学舎は大いに栄え、門生は延べ三千人。当時の有力者はみなここに学んだという。明治製糖を創立し実業界で活躍した小平浜次郎もその一人である。しかし不幸にして綽軒は父に先立ち明治39年(1906)に没した。嘉永5年(1852)生まれ。55歳。門人たちによって建てられた頌徳碑は栃木市外太平(おおひら)山上(現・太平公園)にありそこに刻まれた「綽軒中島先生遺愛碑」は弟の中島斗南(となん)の撰文(『斗南存稿』所収)である。遺著は『綽軒遺稿』上下2冊(稿本・未刊)ほかがある。

中島斗南

日永氏紀玖の没後、撫山は亀田よしと結婚。よしは婚後「きく」とよばれた。信州須坂の士族の出であるとされる。十子を生み、撫山没後13年の大正13年(1924)に89歳で世を去っている。斗南はこのよしの子で中島家では次男に当る。名は端蔵(たんぞう)、通称端、号は斗南、別号は勿堂(ぶつどう)・復堂。安政6年(1859)生まれ、昭和5年(1930)6月没。父の教えを受けた後、鶯谷に学んだ。明治22年(1889)同志宮内翁助と共に江面村(現・久喜市江面)に私立専門学校「明倫館」を開き初代館長となった。翁助の宮内家はこの地の名主をつとめた家柄であり翁助は江戸に出て儒者芳野金陵に学び帰郷して撫山門人となった。斗南は館長にはなったものの関心が外交問題や社会問題に移りやがてここを去り、明倫館はその後、翁助およびその子純の苦心経営するところとなった。

慷慨家で時勢に痛憤するところの多かった斗南は雑誌に論説を発表したりしていたが、やがて中国問題に熱心となり大正元年(1912)10月、政教社より『支那分割の運命』を刊行した。当時中国は欧米列強の野心の対象となり分割して植民地化される恐れがあった。斗南はこれを日本は対岸の火事として座視すべきではない。大陸の運命はすなわち直ちに日本の運命にかかわる重大事であると警鐘を鳴らしたものである。

斗南はみずから「東西南北の人」と称し、家を持たず妻もめとらず、しきりに日本と大陸の間を往復し、大陸にあっては羅(ら)振玉(しんぎょく)や汪康年ら知名の士と交流して助言をしたり意見の交換をしたりして中国問題に専念したが、昭和5年(1930)病を得て帰国し行年72歳で世を去った。その残した漢詩・漢文は『斗南存稿』と題し昭和7年(1932)10月に刊行された。詩人肌でもあり、作品に対する評価は高い。編集は次弟の中島竦。

『支那分割の運命』

『斗南存稿』

中島玉振(ぎょくしん)

斗南の次弟で撫山の三男に当たる。名は竦之助、通称竦、字は翹之(ぎょうし)。号は玉振。別号は蠔山(ごうざん)。文久元年(1861)生まれ、昭和15年(1940)没。享年80。

家学を承け宮内家の明倫館に奉職したのち上州玉村(現・群馬県玉村町)に赴き「玉振学舎」を開き漢籍を講じた。そのころの教え子の一人に森鷗外の小説『羽鳥(はとり)千尋(ちひろ)』の主人公千尋がおり、当時の玉振の面影を伝えている。

玉振はその後、北京に渡り京師(けいし)警務学堂に奉職した。日中合同で警官養成を旨とする学校であった。教育のかたわら玉振はここで大冊『蒙古通志』を執筆して出版。のち北京を去り東京麹町の善隣書院で蒙古語・中国語の教科を担当した。院長の宮島大八(号は詠士)に重んじられ、書院内に部屋を与えられそこに起居して研究に没頭し、昭和12年(1937)10月に中国古代文字の研究書『書契淵源』全5冊を刊行した。生涯娶(めと)らずして終わった。

翊(たすく)・開蔵・田人(たびと)・比多吉(ひたき)

四男翊は関家を継いでプロテスタント派の聖公会司祭となり、五男開蔵は山本家に入り海軍造船中将となり、六男田人は漢文科教師として錦城中学校・大連第二中学校などの教職を歴任し、七男比多吉は大陸に渡り当時の満州国政府の要人となった。それぞれに家学である漢学の素養を活かし立派に社会的責任を果たしている。

作家中島敦

敦は明治42年(1909)5月5日、東京市四谷区簞笥(たんす)町59番地(現・東京都新宿区三栄町10番5)で生まれた。父田人は千葉県銚子町外二町五ケ村組合立銚子中学校教諭であった。母千代子は岡崎氏の一人娘で四谷左門町に家があった。東京女子師範学校卒業の才媛で小学校教員をしていた。男子に恵まれたが夫婦の仲は睦じくなく二人は別居しやがて離婚した。翌年4月田人は奈良県立郡山中学に転勤し1歳に満たない敦は久喜の祖父母撫山夫妻の下に引き取られた。明治44年(1911)六月、撫山は亡くなるので敦には撫山の記憶はない。母についても敦は後年「生みの母の顔は知らなかった」と記している。

大正4年(1915)、6歳の敦は郡山の父のもとに引き取られその地の小学校に入学した。父はすでに再婚していた。その後の敦は父の任地に伴い、静岡県の浜松市に、ついで朝鮮の京城に移ることとなった。父はその地の軍関係者の子弟の多く通う龍山中学に奉職し漢文を教えていた。龍山小学校を卒業した敦は名門京城中学(朝鮮京城府公立京城中学校)に入り秀才伝説を残して4年修了で第一高等学校に合格し東京に向った。父田人はそのころ旧満洲の大連第二中学校に転任している。京城時代、田人は2番目の夫人を喪い3番目の妻を迎えた。敦はここで母親が3回変ることとなった。一高を卒業して敦は東京帝国大学文学部国文学科に入学し、昭和8年(1933)、横浜市中区元町にあった財団法人横浜高等女学校(当時の通称横浜高女、現・磯子区岡村町にある横浜学園高等学校)に国語の教員として就職する。当時のこの学校の理事長は田沼勝之助である。勝之助の実兄角田美之助(美之輔)は埼玉県北埼玉郡水深村大字油井(ゆい)ヶ島(現・加須市油井ヶ島)の人で中島撫山の幸魂教舎を出て上京、東京専門学校(早稲田大学の前身)を卒業、水深村長となり行政手腕で人々の信頼を得た。勝之助は兄と同じく撫山に学んだ後、大学を終えて田沼太右衛門の長女しん子と結ばれて田沼姓となった。なお、田沼氏も埼玉県北葛飾郡八代村天神島(現・幸手市)出身で実業界で活躍し横浜で名を成していた。勝之助は太右衛門の片腕となり日本製銅株式会社を創立し鉱業界に多くの足跡を残した。勝之助は壮年にして渡米しエール大学に学んだ学殖と卓見を備えた人であり、教員としては英語の岩田一男、書道の野田蘭洞、絵画の大山華珱、歌曲の渡辺はま子ほか多くの人材を招いている。戦中にあってもあまり時局色を感じさせぬ自由な雰囲気を保とうとしていた。

事実、敦はこの学校での生活に不満や愚痴を残さず明るく快活に過している。当時ジャーナリズムを賑していた右傾的な国論にふりむくことなく、盛んに横浜市内を歩きまわったり夏休みには白馬岳に登ったり、ひまを見てはギリシャ語やラテン語に興味を示したり、読書ではイギリスの作家ガーネット(David Garnett)の作品や、中国の古典『荘子(そうじ)』や『列子』を愛読したりしていた。一高時代から小説を書き校友会雑誌に発表し、大学時代にも友人らと季刊同人誌を創刊したりしていたが、教員となった翌年の昭和9年(1934)3月には小説『虎狩』を書き、「中央公論」の選外佳作となった。以後、『狼疾記』『カメレオン日記』『北方行』等を書き上げ小説への意欲を持続していたが、昭和16年(1941)ごろになると持病の喘息発作が昂じて満足な勤務ができなくなってしまった。そこで敦は横浜高女を退き、転地療養の心づもりもあって南洋庁の国語編集書記という職を求め、南洋群島のパラオ島に赴くこととなった。6月末にパラオに上陸したが、同地では暑熱のため生活は意想外に身体に悪く翌年3月には早々に横浜に舞い戻ることとなった。以来妻と二人の幼児が同居している父田人の世田谷の家にいて病身を養うこととなり、かたわら俄かに高まりつつあった創作意欲によって次々と作品を書き上げていった。5月には小説『光と風と夢』が雑誌「文学界」に発表され9月にはそれが芥川賞の候補となって俄かに文名が高まった。しかし喘息発作のため身体は次第に衰弱に向い、11月中旬には近くの岡田病院に入院するほかなかった。

12月4日ついに死がおとずれ、ここで世を去った。享年33。多磨霊園に葬られた。没後、遺稿の一つで題名の定まっていなかった作品が仮に『李陵』と題して「文学界」に収められ、南洋庁時代にすでに発表していた『山月記』と並んで評判を呼んだ。敦の作家生活は恵まれず極めて短いものであったが、その秀れた内容により作家としては昭和10年代文学の旗手と位置付けられている。著作は現在筑摩書房2001年10月刊の『中島敦全集』3冊に収められている。

敦の作品は多岐にわたるが、撫山先生以来、漢学の教養の有無を第一義とする中島家の気風を受け、『李陵』『山月記』『弟子』など中国古典の故事を素材とし、引きしまった漢文訓読の文体を巧みに用いた作品が魅力の一角を形成している。

| 参考文献 | ||

| 村山𠮷廣編『中島撫山小伝』 | 鷲宮町教育委員会 | 昭和58年3月刊 |

| 田鍋幸信編『中島敦・光と影』 | 新有社 | 平成元年3月刊 |

| 佐々木啓之著『眠れ胡蝶よやすらけく』 | 近代文芸社 | 平成7年4月刊 |

| 村山𠮷廣著『評伝・中島敦―家学からの視点』 | 中央公論新社 | 平成14年9月刊 |

| 久喜・中島敦の会『中島敦と私』 | かりばね書房 | 平成21年5月刊 |

| 『亀田鶯谷と八千代地方の漢学』 | 八千代町歴史民俗資料館 | 平成21年11月刊 |