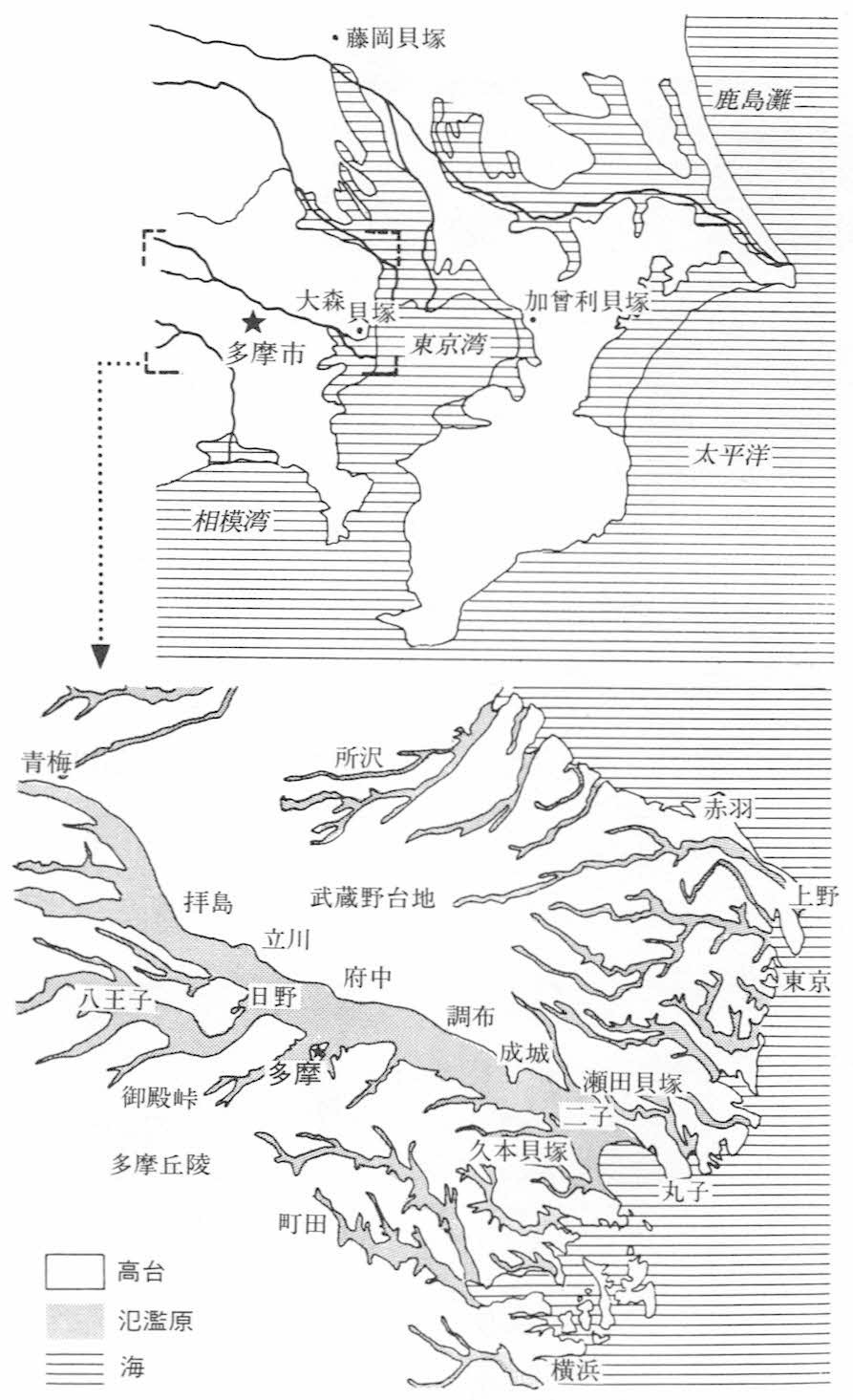

図4―10 縄文海進・前期前半頃(約6000年前)の海岸線

(江坂1965、羽鳥1972より作図)

約五二〇〇年前の前期後半になると、多摩川流域でも貝塚が出現した。最も上流に残された貝塚は左岸では世田谷区の瀬田(せた)貝塚、右岸では川崎市の久本(ひさもと)貝塚で、ともに現在の海岸線から約一三キロメートル内側の位置にある。多摩市内には貝塚はないが、わずか一〇数キロメートルほど下流まで海岸線が届いていたのである。また、多摩川の川幅も現在の二~三倍はあったと推測されている。前期後半以後になると気温はやや低くなったが、約四〇〇〇年前の中期まで現在より一~二度平均気温の高い安定した気候であった。その後、徐々に海は後退し、入江は埋まり、沖積地が形成され、約三〇〇〇年前の後期末には海退のピークを迎えた。後期から晩期にかけて、再び気候は寒冷化する。この時期の遺跡である多摩市和田の新堂(しんどう)遺跡から出土した植物化石の分析でも、現在の高尾山付近と同様の植物景観であったことが知られ、当時の気温が現在の多摩丘陵よりいくぶんか冷涼であったことを裏付けている。

一方、内陸部の丘陵ではどのような自然環境だったのであろうか。気候の温暖化に伴い、氷河時代に茂っていたトウヒ、モミ属などの亜寒帯針葉樹は北上するか、高地へ移っていった。縄文時代始めの草創期にはブナ、ナラなどドングリのなる落葉広葉樹林が南から徐々に北上し、約八五〇〇年前の早期中ごろには温帯の落葉広葉樹林が太平洋側から東北地方まで広がった。縄文海進が進んだ早期末から前期の約六一〇〇年前ごろには、コナラ、クリなどの暖温帯の落葉広葉樹林が東日本の内陸部にまで広がり、さらにシイ、カシなどの照葉樹林が西から拡大した結果、中部地方を境に西の照葉樹林と東の落葉広葉樹林という現在の植物相が形成された。その後は、前述した多摩市新堂遺跡の分析にもあるように、気候の冷涼化によって暖温帯のカシなどとともに冷温帯のアサダ、トチノキなどが共生する植物相になっていった。

こうした植物相の変化は、植物性食料の確保に大きな変化を与えるとともに、それを基礎とする生活に大きな変革をもたらした。その変革は食料の多量保存の採用と居住形態の変質としての定住化として現われた。特に定住化は「定住革命」とも呼ばれ、縄文文化の大きな特徴である。植物相の変化は動物相にも影響を与え、シカ、イノシシなどの俊敏な中小型獣が主体となった結果、それに見合う効果的な狩猟具として弓矢が発明され、後には犬が飼育されるに到った。

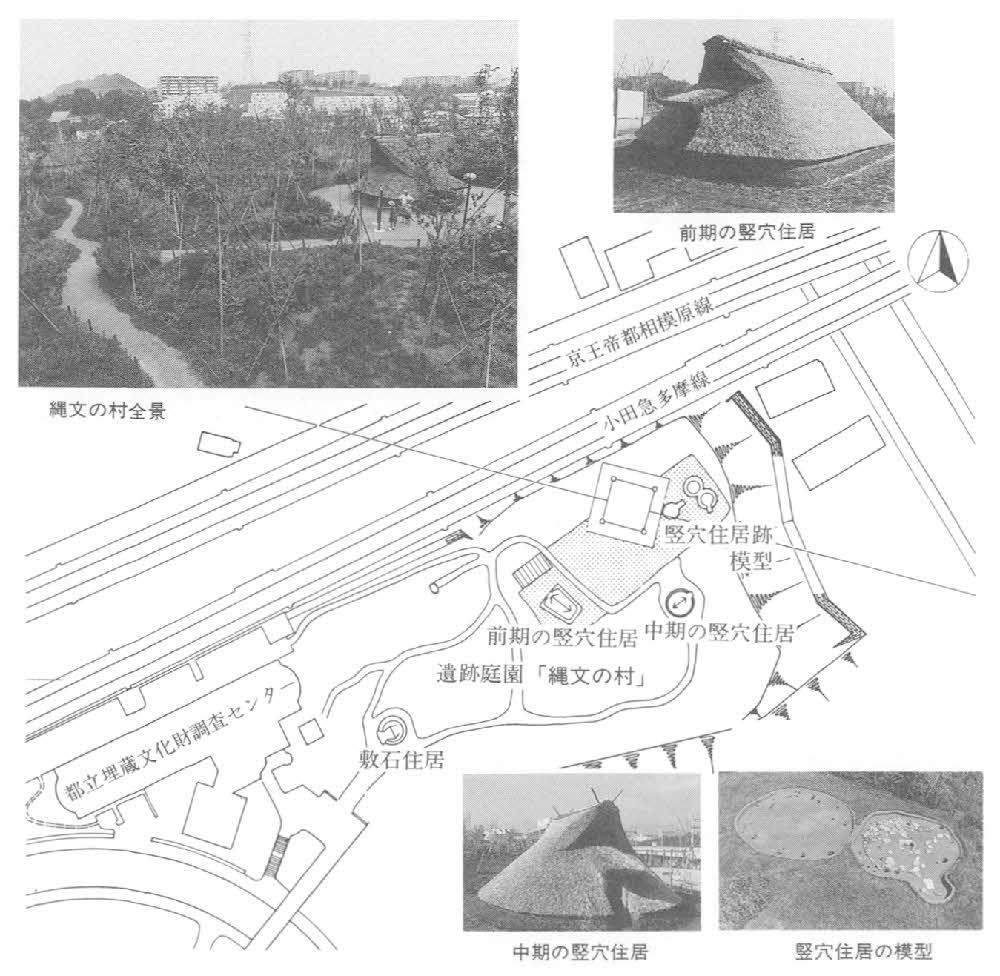

気候変化による木の実(堅果類)を稔らせる樹木林の形成は、縄文人に食料の安定供給をもたらしただけでなく、木の実を食料とする動物にも同じ効果をもたらした。こうして、森林は狩猟、採集のみならず、居住・道具類などの原材料獲得地として、縄文人に様々な恩恵を与え、彼らはそうした森林の恵みを有効に活用することで、生活と文化の安定を保ったのである。多摩丘陵の縄文人もその例外ではなく、地域的特色に応じた独自の文化を展開していった。今日、我々はその姿の一端を多摩センター駅近くに再現された多摩ニュータウンNo.五七遺跡の遺跡庭園「縄文の村」に観ることができる(図4―11)。ここでは復元住居とともにクリ、シラカシ、オニグルミ、トチノキ、エゴマなど、当時の縄文集落周辺の樹木や食用植物約五〇種が植えられ、縄文時代の生活環境が再現されている。現代都市、多摩ニュータウンの真っ只中のタイムスリップポイントといえよう。

図4―11 多摩ニュータウンNo.57遺跡・「縄文の村」