古墳時代前期の住居は地面を掘り下げた竪穴住居で、炉を有するなど縄文時代以来の構造を基本的に踏襲している。住居の平面形は方形に近いものが多く、弥生時代に主流であった隅丸長方形のものは少なくなる。規模は長径四メートル台のものが最も多いが、長径七メートルのやや大型のものもある。炉はすべて床面を浅く掘り窪めた地床炉と呼ばれるもので、四本柱の主柱穴を持つものが半数ほどみられる。

縄文時代から連綿と続いてきた炉を持つ竪穴住居の伝統を大きく変革したのが竈(かまど)の出現である。竈は須恵器生産技術などとともに朝鮮半島から伝来したもので、北九州地方では五世紀初頭に登場するが、関東地方では五世紀後半ごろに導入され、古墳時代後期の六世紀になると普遍化する。その後、竪穴住居が消滅した後も、近世から近代の民家建築に引き継がれた。

竈は燃焼部が密封性に富む構造であることから、炉に比べて熱効率が高く、焼くことと煮ることが中心であった炉を使用する調理法に蒸すことが本格的に加わり、食生活に進歩をもたらした。また、竪穴住居の一方の壁側に竈が設けられることによって、竈の周辺が厨房空間として固定化された。

多摩市内で発見されている古墳時代後期の竪穴住居跡は、平面形が方形に近い長方形で、長径は四メートルから六メートルで、五メートル台のものが多い。長径五メートル以上の竪穴住居は四本柱で屋根を支える構造のものであるが、長径五メートルに満たないものには柱穴がない。竈は北側の壁の中央部に設置されている。

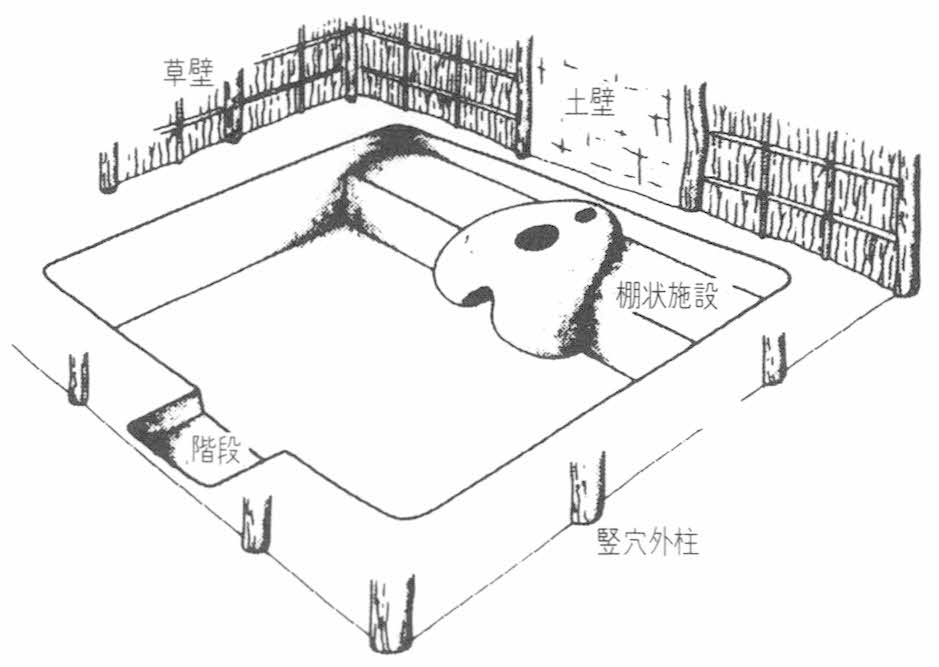

竈を有する竪穴住居は、古墳時代後期以後も基本的な構造を踏襲しつつ、奈良時代から平安時代まで存続したが、住居規模では古墳時代後期には長径五メートル台が中心であったが、奈良時代以後は長径三メートルから四メートルのものが主体となり、小型化の傾向が窺われる。これに伴い四本柱の主柱穴を持つものは減少し、床面に柱穴を持たない住居が一般的になる。このような無柱穴住居の上屋構造としては、竪穴壁上端の外側に切妻屋根そのものが垂木として斜めに葺き降ろされるような原始的なものではなく、図4―35のような竪穴壁の外側に柱を立てた壁立構造であったと復元できる。

図4―35 竪穴住居内の様子

竪穴住居は文字通り地下を掘り下げたものである。当時の地表面である竪穴の上端は耕作など後世の土地利用によって削られてしまっている場合も多く、竪穴の本来の深さを知ることは難しいが、深いものでは五〇センチから一メートル近くあったと推定される。当然のことながら、住居内への出入りには梯子や階段が必要であった。出入口部の施設としては木製の梯子が最も多かったようであるが、壁際に盛土によるステップを設けたものや、竪穴の壁を階段状に掘り込んだものも最近発見され始めた。多摩市内でも古墳時代後期の落川・一の宮遺跡第六号住居跡で壁を階段状に掘った出入口の施設が検出されている(図4―36)。竪穴住居の出入口には、図4―36のように竈のある壁の正面側だけでなく、竃側からみて側面の場合もある。竈の設けられている壁面には、竈の両側あるいは片側に床面から三〇センチから五〇センチほどの高さで、竪穴の壁上部を三〇センチから九〇センチほど掘り込んだ棚状施設が造られる場合もある(図4―35)。これは食生活に使う道具類を中心とした食器棚のような収納スペースで、古墳時代後期に出現し、奈良時代から平安時代に散見されるようになる。多摩市内では、平安時代の九世紀前半の多摩ニュータウンNo.七六九遺跡二〇号住居跡などで棚状施設が検出されており、棚上には煮炊きなどに使われた土師器甕二個体が伏せて置かれた状態で発見されている(図4―37)。

図4―36 竪穴住居の竈と階段

図4―37 棚上に置かれた土器