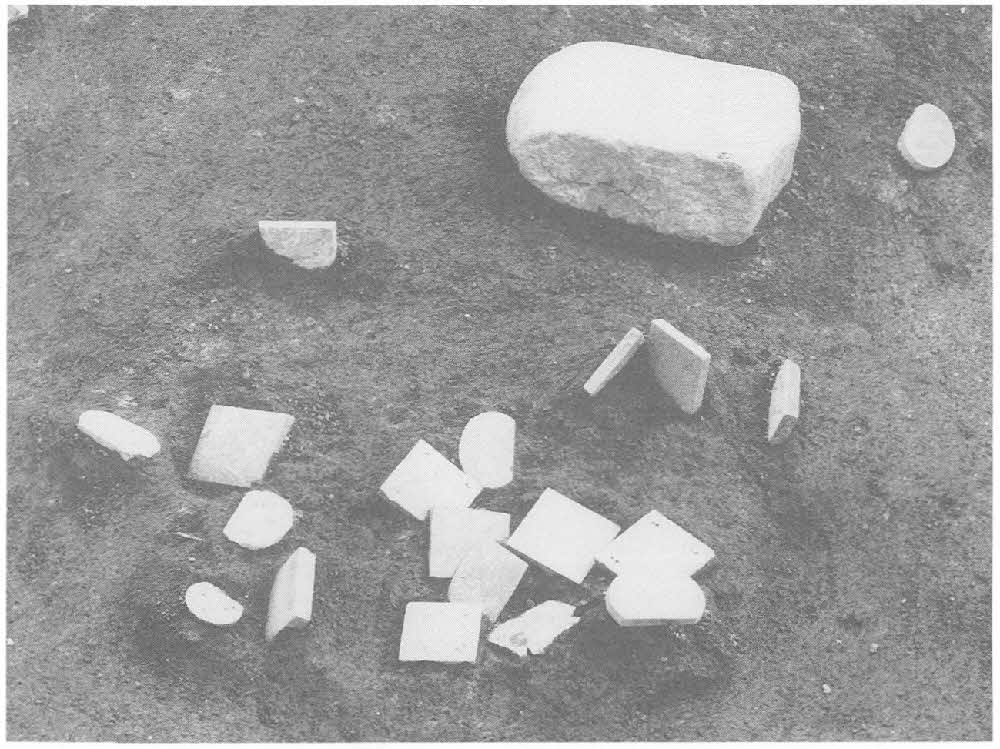

図4―46 武蔵国府関連の住居跡から出土した腰帯の石銙

国の中心となる国府には、さまざまな用務をもつ人々が国内の各地から集まった。また国府と中央の朝廷との間には、さまざまな使人が往来した。

府中の地は、南に多摩川を控え、北には武蔵野台地を負う、当時の国府の置かれた一般的な地勢にかなっている。武蔵国としては南西に偏った多磨郡の地に国府が営まれたのは、多摩川流域が、屯倉が設定されるなど古墳時代以来武蔵の政治的・文化的な一つの中心的地域であったこと、また武蔵の国内や、甲斐(山梨県)・相模(神奈川県)・下総(東京都・千葉県)など隣接地域との交通の便が良かったことによるのであろう。多摩川を利用した物資の運搬に適していたことも、その理由の一つであったと考えられる。

令制の成立にあたって関東の諸国が東海・東山の両道に分属したのは、古来関東地方に入る道として、駿河国から足柄の坂を越えて相模に入る道と、信濃国から碓氷の坂を越えて上野に入る道とがあったことによる。武蔵国は東山道に属しており、東山道の駅路は上野国の新田駅(群馬県新田郡)から南へ、五駅を経て武蔵国府に達することになっていた。このいわゆる東山道武蔵路は、側溝をもつ幅約一二メートルの堂々たる直線的道路であったことが、武蔵国分寺跡西北の地域をはじめ、府中市・国分寺市、および所沢市東の上(あずまのうえ)遺跡など埼玉・群馬県内の数か所の遺跡の発掘によって判明している。

図4―47 所沢市東の上遺跡の道路遺構

東山道は本州中部の山岳地帯を河谷に沿って進む道で、太平洋側の海沿いを進む東海道に較べると距離も長く、路線の状況も良くなかった。和銅六年(七一三)、美濃守笠麻呂によって吉蘇路(木曽道)が開かれるなど、路線改良の努力も払われたが、それでもその道は、

信濃道(しなのぢ)は 今の墾道(はりみち) 刈株(かりばね)に 足踏ましなむ 履(くつ)着けわが背(せ)

と、郷里に残る妻が夫の身を案じるほどの悪路であった(『万葉集』巻一四、三三九九)。

このようなことから、八世紀には、本来東山道を経由すべき官人や使人が、東海道を利用して関東や東北に赴く例がしばしば見られる。和銅元年(七〇八)に国守として上野に赴任した田口益人や、天平十年(七三八)に下野の那須に湯治に赴いた小野牛養は、いずれも駿河国を経由しているし(『万葉集』巻三、二九六・二九七。天平十年度駿河国正税帳、『正倉院文書』)、陸奥国から京・畿内に送られる俘囚(ふしゅう)や馬も、駿河国を経由している(天平十年度駿河国正税帳)。後述するように武蔵国の防人(さきもり)も、多摩の横山を越え、足柄の坂を越えて筑紫に赴いた。

東海道は、相模から三浦半島の先端に至り、東京湾頭を海路で横断して房総半島先端の安房に達し、上総・下総を経て常陸に至るのが本来の道筋であった。しかし八世紀には、相模から武蔵を経、現在の荒川・江戸川の河口部を横断して下総国に達し、さらに常陸・陸奥へと達する道が開けていた。また、先述した東山道武蔵路を利用すれば、武蔵国府から上野・下野を経て陸奥へと達することも可能であった。東北地方の支配を固めることは当時の朝廷にとって国家的な課題であったから、このような事情が背景となって、やがて宝亀二年(七七一)、武蔵国の東山道から東海道への所属の変更が行われることになる。

多摩市の中央部を南北に貫く鎌倉街道は、古くは相模から武蔵国府に至る古代の官道であった。もともと町田市から多摩市にかけて、町田市の能ケ谷から真光寺・黒川を経て多摩市内に入り、現在の多摩東公園付近から馬引沢の丘陵の尾根を伝って連光寺に至り、大栗川を渡って関戸に達する「ハヤノ道」という古道のあることが知られていた(地福重人「多摩の交通路」『郷土たま』五 一九九〇)、この路線上にある連光寺の打越山遺跡の発掘調査が行われ、それが一〇メートル前後の幅をもつ、古代に遡る可能性のある道路遺構であることが判明した(多摩市遺跡調査会『打越山遺跡』一九九五)。「ハヤノ道」とは駅馬(ハユマ=ハヤウマ)の道、すなわち駅路のことであろうとされている。古代の多摩市域は、こうして相模と武蔵、ひいては都と関東・東北地方とを結ぶ、重要な交通上の役割を担うことになった。