承平元年(九三一)以降、将門と叔父良兼(よしかね)、およびその姻族とは、将門の父良将(よしまさ)の所領相続、および良兼の娘と将門との婚姻をめぐって、常陸・下総国を舞台として合戦を続けていた。この段階では、まだ国家に対する反逆的要素はなく、あくまで関東地方における同族の争いに過ぎなかった。承平七年(九三七)十一月五日に出された太政官符では、かえって将門に良兼・源護(まもる)・貞盛(さだもり)らを追捕(ついぶ)させよとの命を、武蔵国をはじめとする五か国の国府に下している(資一―318)。

ところが天慶元年(九三八)二月に至って、武蔵国を舞台に事態は新たな展開を見せることとなった。新任の権守興世王(おきよおう)と介源経基(つねもと)とが、足立郡司で武蔵判官代の武蔵武芝(むさしのたけしば)と紛争を始め、これに将門が介入したのである。ここに見える興世王は、桓武天皇皇子の伊予親王の玄孫とも伝えられる皇親、源経基は、清和天皇皇子貞純親王の子(陽成天皇皇子元平親王の子とする伝えもある)で六孫王(ろくそんおう)とも称された。武芝の武蔵氏のほうは、もと丈部(はせつかべ)姓。神護景雲元年(七六七)武蔵宿禰姓を賜わり、武蔵国造に任じられた伝統的な在地豪族であり(資一―79・80)、判官代として国衙行政の中心的な立場にあったはずである。

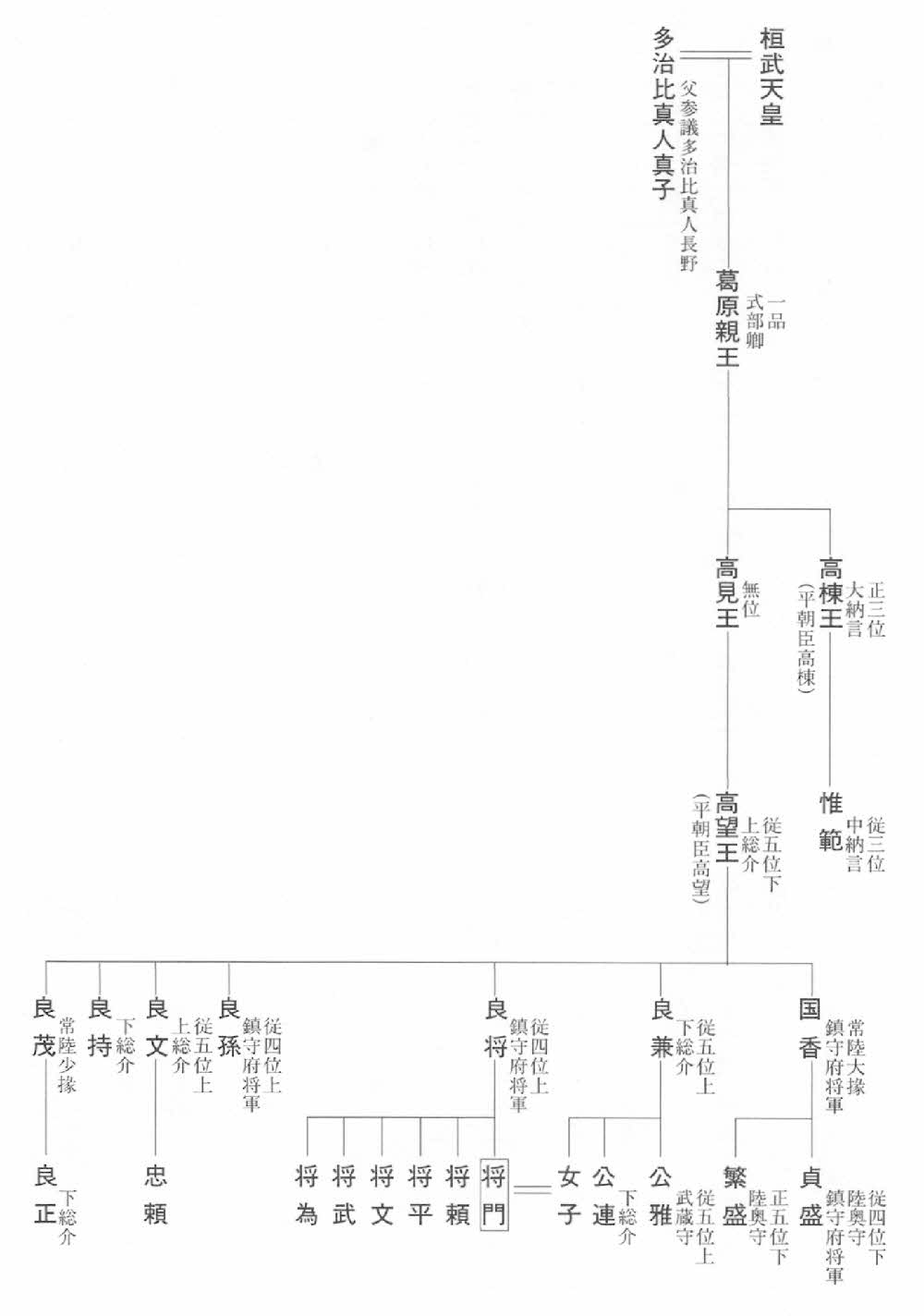

図4―68 平氏系図1

興世王・経基と武芝との争いの原因は、各地方における慣行的・現実的な統治を続けて、私営田経営を行ってはいながらも共同体の維持を図ろうとする族長としての性格を保持していた武芝と、苛烈な徴税と自身の私的収奪とを国家権力の名のもとに行おうとした受領としての興世王・経基との、国庁内部における確執であった。

それまでの武蔵国司が租税の不足や納期違反を黙認してきたのに対し、興世王と経基は、欠負(かんぷ)・違期(いご)の譴責を目的とした立入検査を強行し、足立郡の郡家とその周辺の舎宅・民家から略奪を行った(資一―319)。財産を差し押さえ、封印を行った国司の横暴に対し、国衙の下級官人らは、彼らの行動によって国内が疲弊したことを落書に記し、懺悔を促した。

これらに対し、将門は国司と郡司との紛争、しかも将門の本拠である下総国ではなく武蔵国での紛争の調停に乗り出したのである。この紛争に介入した将門の行動を略述すると、以下のとおりである(資一―327)。

(1)下総国猨島(さしま)郡から、足立郡の武芝を訪れる(その間、興世王と経基は兵を集めて比企(ひき)郡狭服(さやき)山に籠っていた)。

(2)将門と武芝とは、ともに国府に向かう。

(3)興世王は両者に先立って国府に向かったが、経基は山に籠ったままであった。

(4)興世王と武芝は、和を結ぶ。

(5)武芝の私兵が経基の営所を囲んだため、経基は、興世王と将門が武芝にそそのかされて自分を誅しようとしていると誤解する。

(6)経基は上京して将門らの「謀反」を朝廷に密告する。

経基の密告に対する朝廷の裁判が行われていた五月、武蔵国の紛争に対処するため、朝廷は、関東の情勢に通暁しており、興世王の姻戚でもあった百済王貞連(くだらのこにきしさだつら)を武蔵守に任じ、急いで任地に向かわせた(資一―329)。ところが貞連は興世王を国務に関与させず、興世王は将門のもとに身を寄せることとなった(資一―331)。ちょうど同じ時期に、常陸国司と紛争を続けていた藤原玄明も将門の庇護下に入っており、本格的な謀反の機運は着々と高じていたのである。なお、この段階から武蔵武芝の動静は『将門記』に見えなくなる。この間、小野牧別当の小野諸興(もろおき)は武蔵権守に任じられ、押領使に拝されている。牧の統括者が、当時の地方における軍事的な実力者として中央政府に認識されはじめていたことが窺える(資一―334)。

十一月二十一日、将門は常陸国府を襲い、印鎰(いんやく)を奪って国司を追放し、本当に国家に対する謀反を起こしてしまった。興世王は、関東八国の攻略を進言する(資一―339)。

十二月十九日、下野・上野国府を攻め落とした将門に対し、『将門記』によれば、娼妓(かんなぎ)が神がかりし、将門は新皇(しんのう)の位についた。これが史実かどうか、他史料によって確かめられないが、『将門記』の語るとおりであるとすると、ここに関東地方を版図とした独立政権が樹立されたことになる(資一―340)。将門は除目(じもく)を行い、側近を関東諸国の国司に任命している(資一―341)。武蔵守の任命はないが、これは興世王の存在を前提としたものであろうか。また常陸と上総には、守でなく介を任じている点に注目したい。この両国はいわゆる親王任国であり、現地の責任者は介であった。つまり将門は律令制的な関東支配を前提としているわけであり、彼の政権の性格を如実に示している。

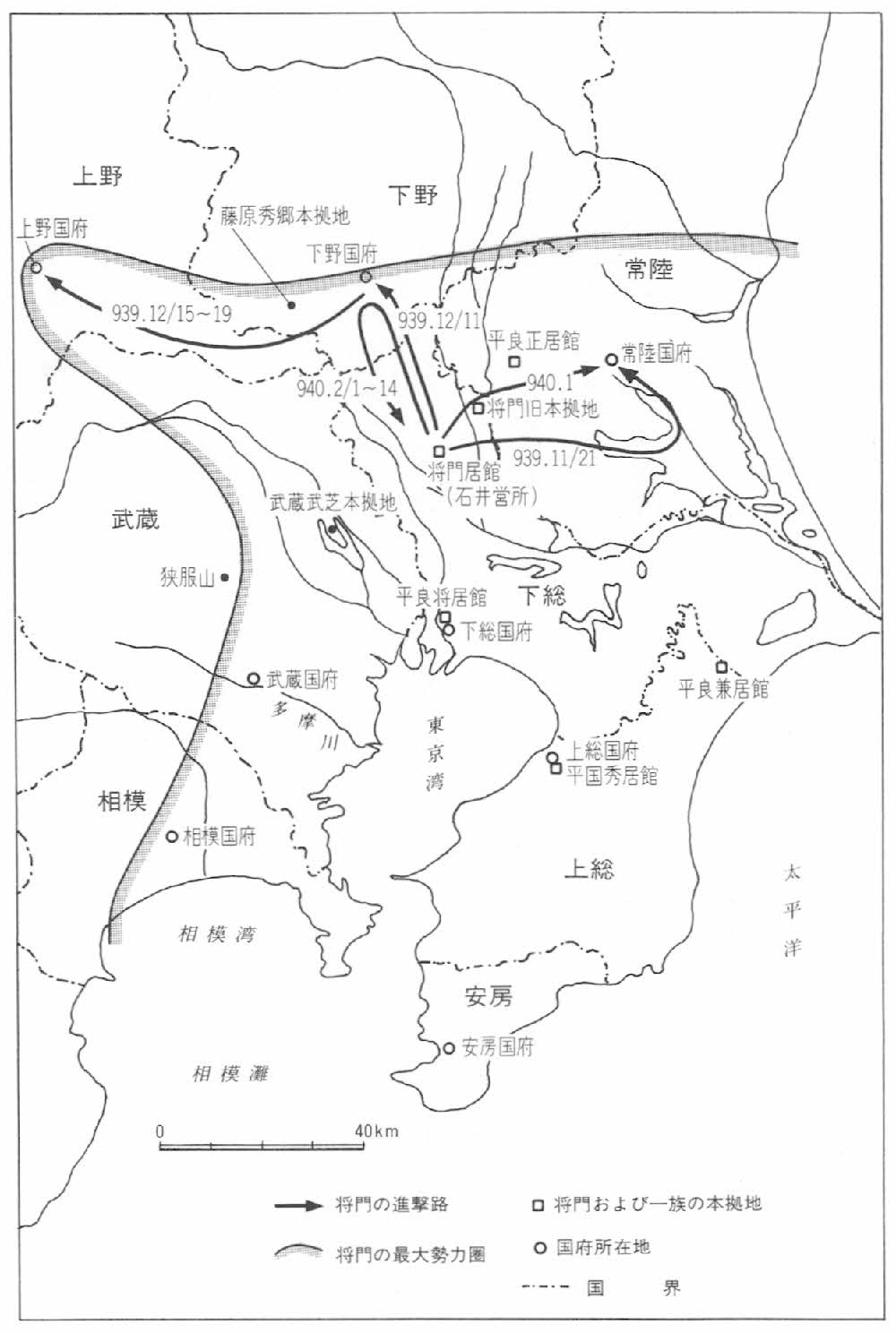

図4―69 平将門の乱関係地図(小和田哲男氏原図)

その後将門は武蔵・相模までの各国府を巡検して、下級官人の執務権を保証している(資一―341)。手元に有力な実務官人を置いていない将門は、在地の実務官人の利害関係には手をつけられず、実務の執行は彼らに頼らざるを得なかったのである。

将門は、天慶三年(九四〇)二月十四日、藤原秀郷(ひでさと)・平貞盛の軍との戦いにおいて、額に矢を受けて戦死した。その論功行賞では、最大の功労者である秀郷は、本拠地の下野国の守に加え、武蔵守にも任じられている(資一―343)。将門滅亡のありさまについては武蔵に直接関係がないので触れないが、各地で行われた将門残党の討伐の史料の中で、興世王の私兵が討殺されたことを武蔵国が言上したというものが見える(資一―344)。興世王が武蔵に下向する際に同行した者たちであろうか。

なお、中央政府に反逆した将門は、滅亡後各地に伝説を残した。その中で武蔵に関するものを見てみよう。

京都に送られて獄門に懸けられた将門の首は、空を飛んで下総を目ざしたが、美濃国南宮(なんぐう)大社の神官が放った矢に当たって失速し、武蔵国豊島郡柴崎村に落下したとされる。現在の千代田区大手町付近であるという。今「将門首塚」が祀られている。柴崎村には神田明神があった。神田明神の祭神は将門であったが、明治以降、将門は主神の座を降ろされてしまい、現在は境内摂社の一つに将門神社がある。京都の朝廷に反抗した将門の、江戸時代における人気と、明治政府の対応とが興味深い。神田明神は現在千代田区外神田に移されている。同じく柴崎村にあった神田山日輪寺は、柴崎村の村民を悩ませていた将門亡霊の祟りを鎮めるために再興されたもので、現在は台東区西浅草に移転している。また、藤原秀郷が将門の首を兜に副えて持ってきたが、兜を落とした所に塚を築いたと伝えられるのが兜塚で、後に兜神社となった。証券業界をさす中央区日本橋「兜町」の地名は、将門に由来している。青梅市青梅の青梅山金剛寺は将門が承平年間に創建したというが、本堂の前に「金剛寺の青梅」がある。将門が馬の笞にしていた梅の枝を地に剌すと、それが根づいて大木に成長した。ところがその実はいつも青いうちに落ちてしまうという。青梅の地名はこれに因むといわれる。

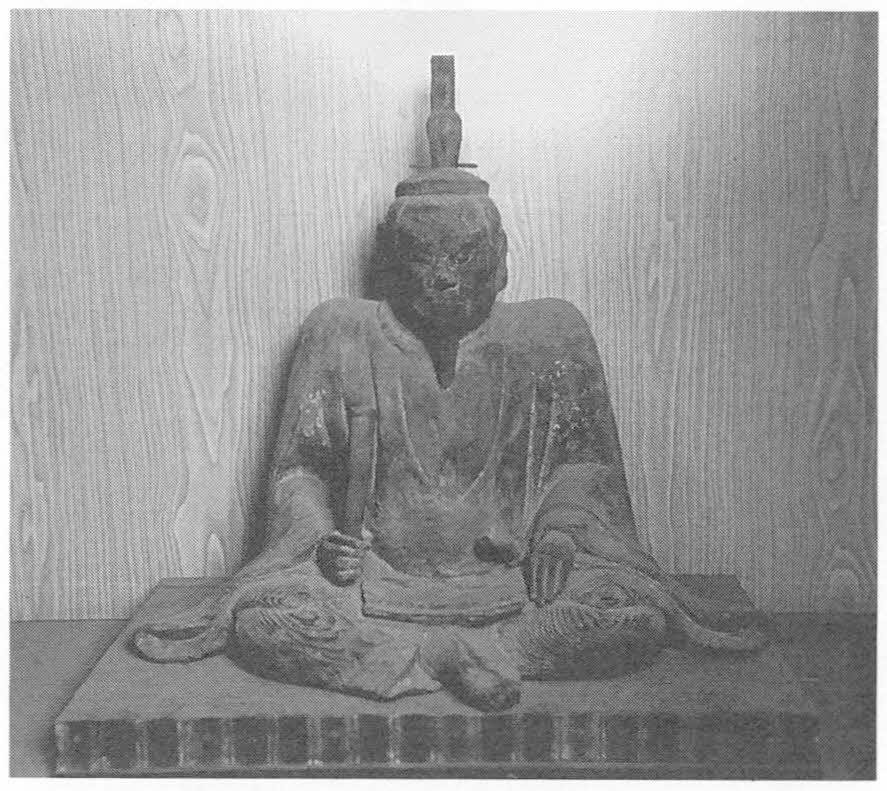

図4―70 平将門坐像