この結果、各国の民衆から収取した品目をそのまま中央へ納めるという律令制的収取のあり方が崩れ、民衆が税として国衙に取りたてられるものと、国から中央に貢納されるものとの乖離が進行することとなった。こうした傾向は、ある意味で受領の利権の拡大を支えるものであった。十世紀前期に成立した『延喜式』によると、武蔵国が中央に納める税目としては、調庸のほかに、交易雑物・別納租穀・別貢雑物・貢蘇・年料雑薬などが定められている。品目は、麻布・絹などの繊維製品、手工業品を中心とし、また紫草などの特産品を含んでいる。

一方、この時期に、国内の民衆が国衙に取りたてられる税目は、官物(かんもつ)と臨時雑役(りんじぞうやく)の二種類に大別されていた。官物は、かつての租・正税と公田等の地子などに由来する税目で、田地に対してかけられ、稲・穀・米などが賦課された。臨時雑役は、交易雑物などや、かつての雑徭の系統に属する賦課の総称で、当初は調の系統の品目も含まれていたらしい。臨時雑役は、さまざまな税目の総称であるため、収取の形態はかなり多様であった。人別を基準に賦課されるのが本来であったようであるが、徐々に田率賦課の形に変わっていく。収取される品目も多様であり、一般には布・絹・綿・生糸や地域の特産品が多く見られる。

これらの税目の収取の単位としてこの時期成立したのが、いわゆる名(みょう)である。名は、田地と、その田地を耕作して各種の収取を賦課される人とを組み合わせて、収取の単位としたものである。田地とそこに賦課される税目を耕作者を媒介として取りまとめた帳簿が、課税の基本台帳として利用されるなかで生み出されたシステムであろう。ある名に登録された田地を耕作し、各種の収取を賦課される責任者となるものは、名を負うという意味から負名(ふみょう)と呼ばれた。国衙は、これらの負名を把握することによって、従来よりは社会の実態に適合した形で税の賦課と収取を行うことができるようになった。この後、収取システムとしての名の制度は平安時代を通じて整えられ、それは一面で名に属する田地に対する耕作者の権利の強化にも通じ、田地は名田(みょうでん)と、耕作者は名主(みょうしゅ)と呼ばれるようになっていく。

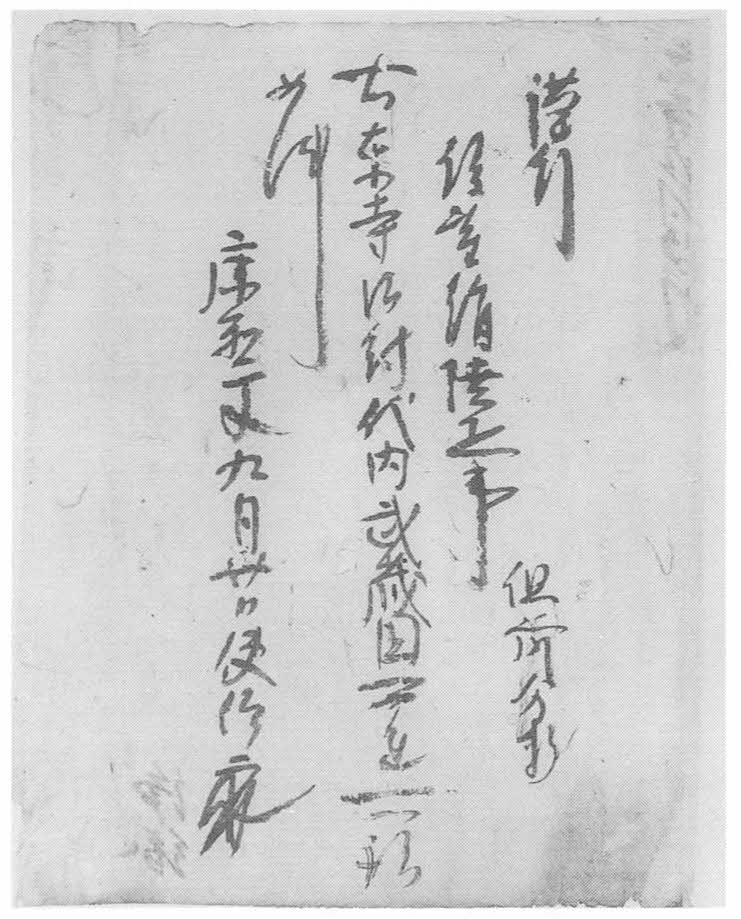

図4―74 東寺使僧浄縁請文(東寺百合文書)