源頼義が父頼信に従って忠常の乱の鎮圧に参加した時、『陸奥話記』によれば、すでに「坂東の武(たけ)き士(もののふ)、属(つ)かむことを楽(ねが)ふ者多し」という有様であったと伝えられているが、頼義が東国の兵を掌握して、棟梁への道を本格的に歩み出すようになったのは、長元九年に相模守に任じられたのが機縁であった。「士を愛し施(ほどこし)を好みしかば、会坂(おうさか)より東のかたの弓馬の士、大半は門客となれり」と評されているように、国司軍(館(たち)の者ども・国の兵(つわもの)ども)を組織し、在地の豪族たちを配下に置くことによって、頼義は棟梁としての立場を堅固なものとしたのであった。

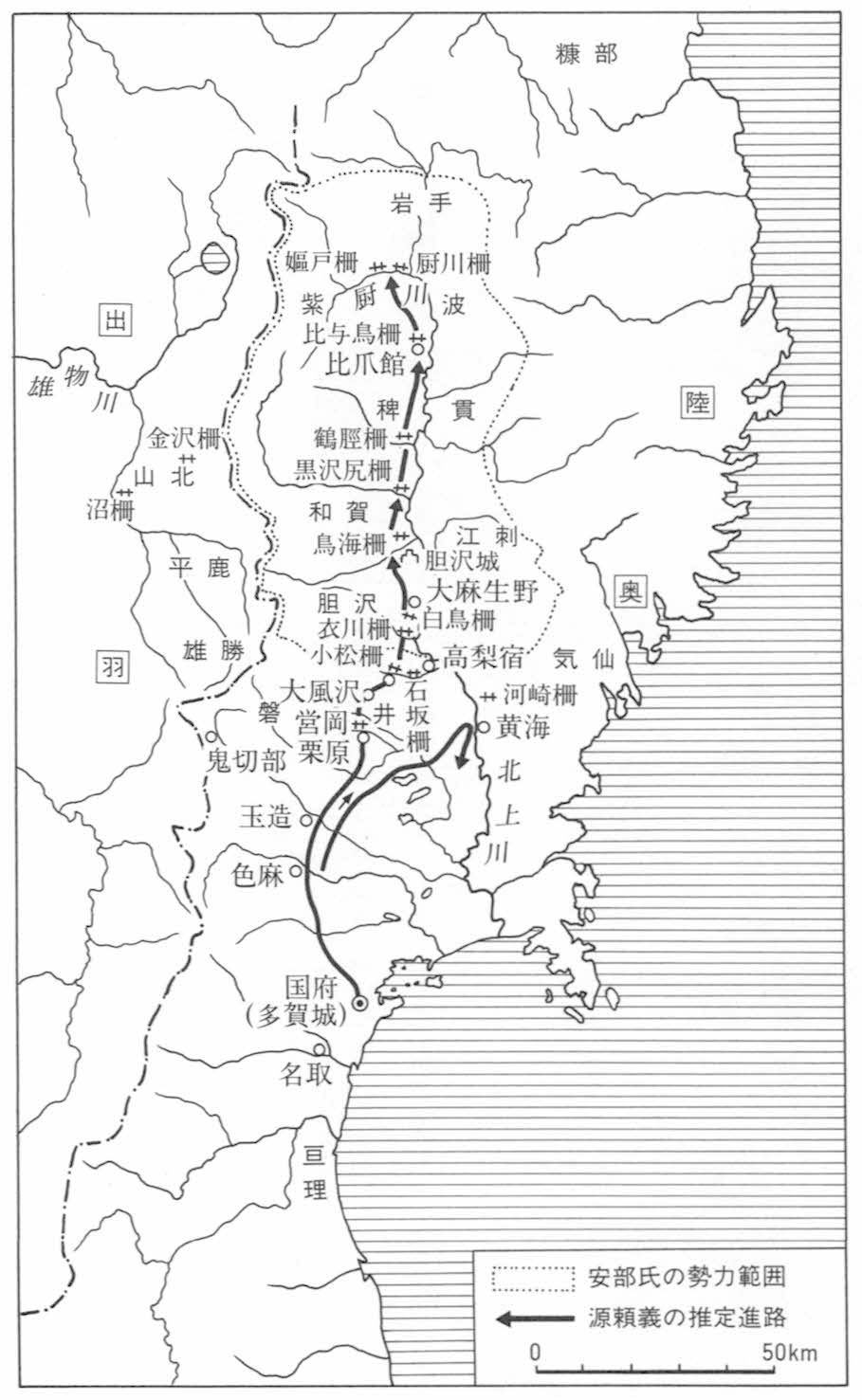

永承六年(一〇五一)に始まった前九年の役は、陸奥守源頼義とその子義家が、奥六郡(おくろくぐん)を支配していた安倍頼良(よりよし)・貞任(さだとう)父子を討ったものであったが、頼義のもとに「雲のごとくに集まり雨のごとくに来」た主力は、「坂東の猛士」「坂東の精兵」、すなわち頼義の私的武士団であり、それに国家権力による坂東および現地の召集兵が加わったものであった。

図4―81 前九年の役期の東北地方

武蔵国の武士たちも、頼義に従って個別にこの戦役に参加していた。「横山党系図」では、田谷忠兼(たやただかね)の参加が確認できるし、野与党の恒永(つねなが)も奥州合戦において戦死している。さらに興味深いのは、『吾妻鏡』の文治五年(一一八九)九月六日の記事である。藤原泰衡(やすひら)の首を得た源頼朝は、康平五年(一〇六二)に頼義が安倍貞任の首を晒した際の儀式に倣って、泰衡の首を懸けたというものである。康平五年の式次第は、「横山野大夫経兼(つねかね)の奉(うけたまわ)りとして、門客貞兼(さだかね)を以て件(くだん)の首を請け取り、郎従惟仲(これなか)をしてこれを懸けしむ。<長さ八寸の鉄釘を以て之を打ち付くと云々。>」というものであり、文治五年の際には、経兼の役を曾孫の時広が、貞兼の役を時広の子時兼(ときかね)が、惟仲の役をその後胤の広綱が、それぞれ受けもったという(額に穴があいた泰衡の首は、平泉中尊寺金色堂から戦後発見された)。ここに見える「横山野大夫経兼」は、武蔵国の横山党の惣領である小野経兼であろうと思われるが、この時すでに頼義の家人となっており、かなり重要な側近の地位にあったことを示している。しかも、頼義の子孫である頼朝に、その子孫が、郎従ともども奉仕し続けている点に注目したい。

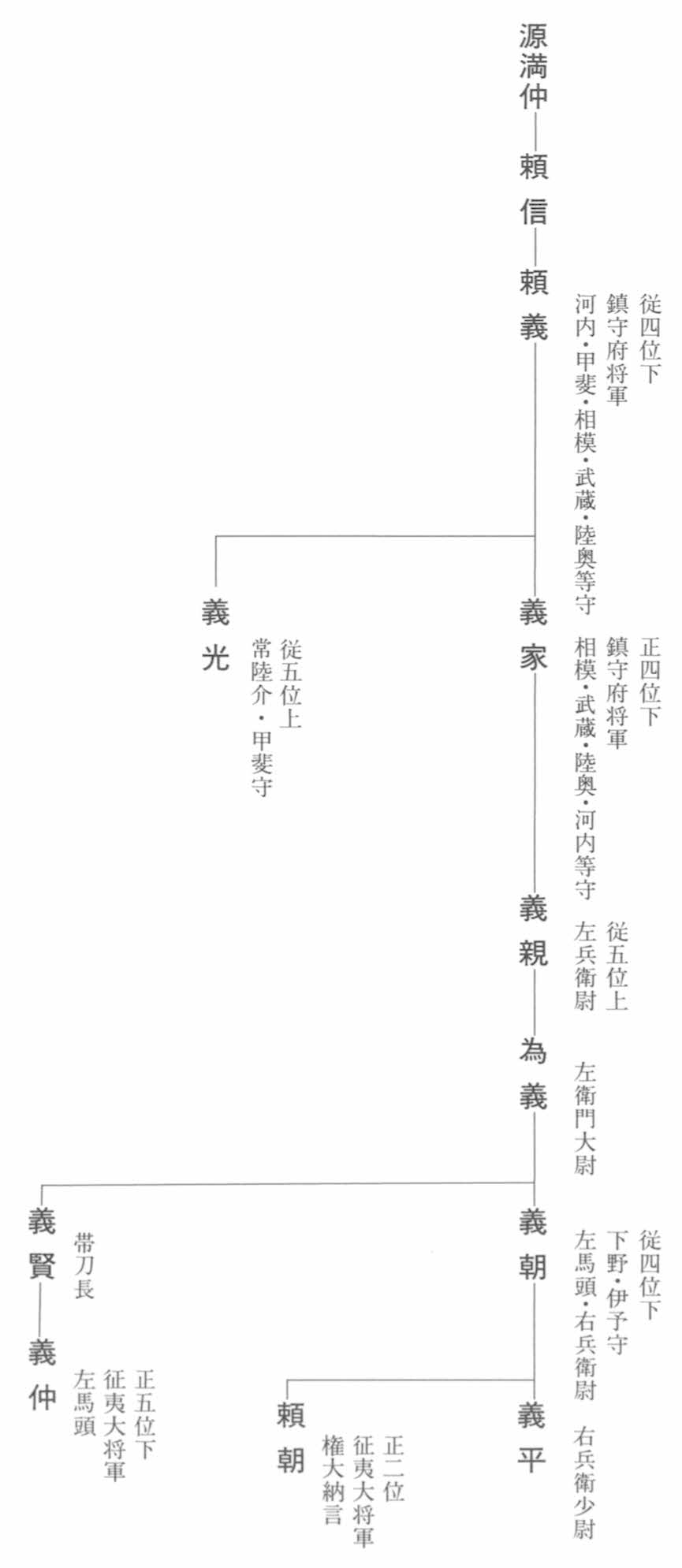

図4―82 清和源氏系図2

さて、前九年の役によって清和源氏の勢力はより増大し、地盤である坂東における棟梁としての地位も高まったが、永保三年(一〇八三)に起こった後三年の役において、それはますます確固たるものとなった。

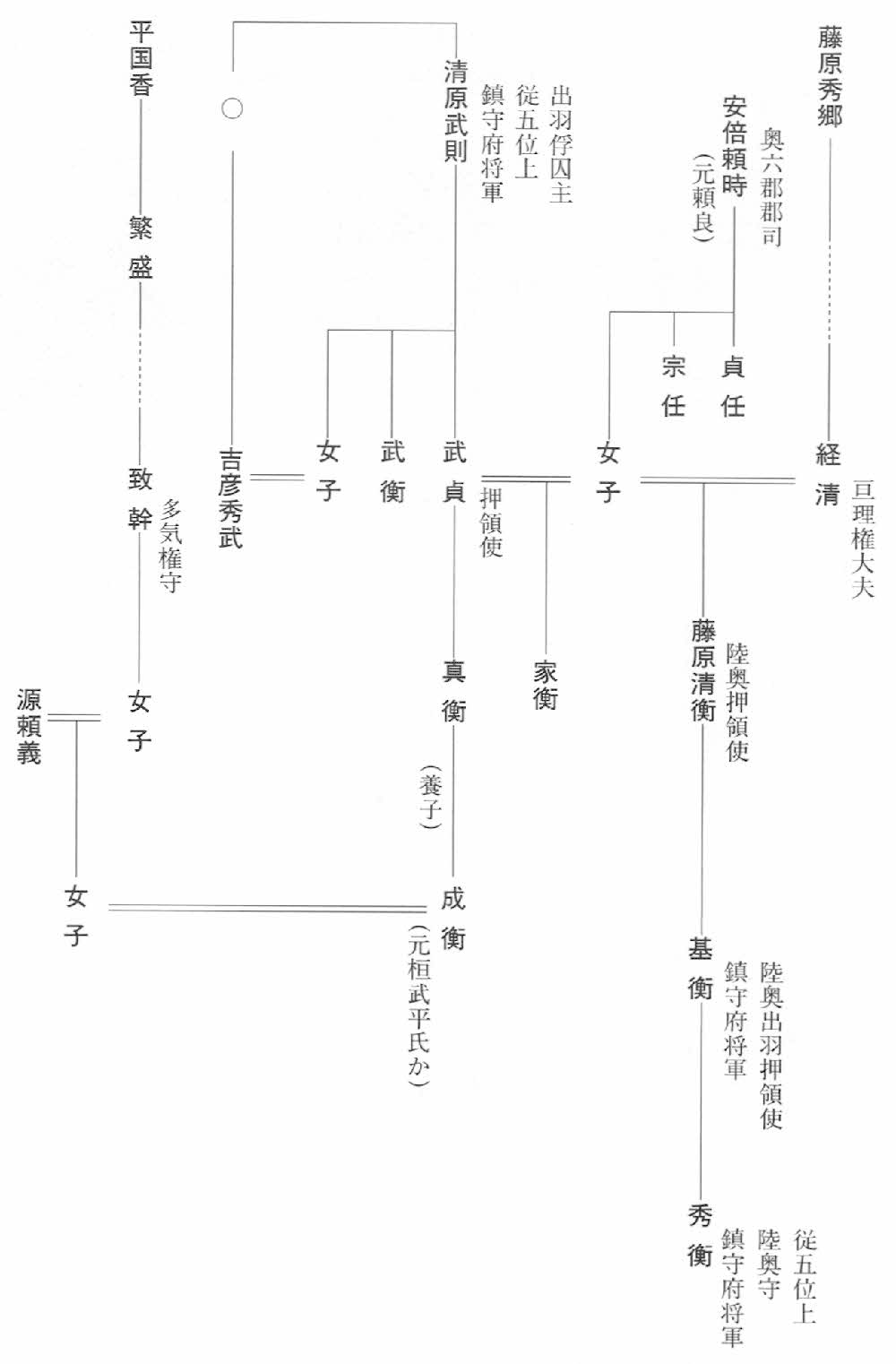

鎮守府将軍として勢威を振るった清原氏の内紛に介入した陸奥守源義家が、藤原清衡(きよひら)を助けて清原氏を滅ぼしたこの合戦は、朝廷からは私闘と見なされ、戦功者への恩賞は行われなかった。義家は、国家権力による徴兵が行われない以上、私兵を組織して戦わざるを得ず、義家による東国からの私兵の動員は、前九年の役よりもはるかに大規模に行われた。また、義家が、家来に対する論功行賞を私財をもって行ったことは、東国武士の義家に対する忠誠心をより強固なものとした。徐々に私的な主従関係が形成され、義家が本格的な武家の棟梁として認められるに至ったのである。

図4―83 安倍・清原氏系図

ただし、武家の棟梁と東国武士との私的主従関係の構築は、この時期には、相模国を中心としたものであった。もともと頼義や義家の勢力基盤も、あくまで摂関家への私的な臣従にもとづく側面が強く、院政という新たな中央政治形態が生まれると、院と結びついた桓武平氏によって、容易にその地位を奪われるような性格のものであった。東国武士の所領は、源氏の棟梁によって安堵(あんど)されうるものではなく、種々の戦乱における東国武士の参加も、棟梁との私的主従関係にもとづくものというよりも、基本的にはあくまで中央政府の命による徴用に過ぎなかったのである。

とくに武蔵国においては、先述のように、惣領(そうりょう)制にもとづいて一郡全体を支配するような大武士団が形成されておらず、小領主の党的結合が形成されていたに過ぎなかった。清和源氏の棟梁と武蔵国との強い関係が構築されたのは、為義(ためよし)の子義賢(よしかた)、およびその甥で義朝の子義平(よしひら)の代のことであろう。源義賢は上野国から武蔵国に進出し、秩父重隆(しげたか)の養子となって、北武蔵の武士団を勢力下に置こうとした。しかし、義朝が都に上った後にも鎌倉に残って南関東の武士団の組織化を進めていた義平は、畠山氏と結んで義賢を武蔵国比企郡の大蔵館で討った(資一―554~556)。なお義賢の子義仲(よしなか)は信濃国木曾に逃れ、勢力を養った。

このころから、武蔵国の武士たちも、徐々に源氏の棟梁の勢力下に組み込まれていくが、その組織化の進まないうちに、義朝に率いられて保元の乱に参加せざるを得なかったというのが実状であろう。保元の乱に参加したとされる武蔵武士は、武蔵七党系のものが多数名を連れているが(資一―558)、このことは、相模や両総、北関東の武士のように大武士団を単位として戦闘に参加したのではなく、個々の家単位で参加したことを物語っている。

一方、平治の乱では、義平は父とともに奮戦しているものの、武蔵武士の参加は激減している(資一―559)。史料的な差異はあるとはいえ、やはり武蔵武士の結束と組織化は立ち遅れていたのであろう。