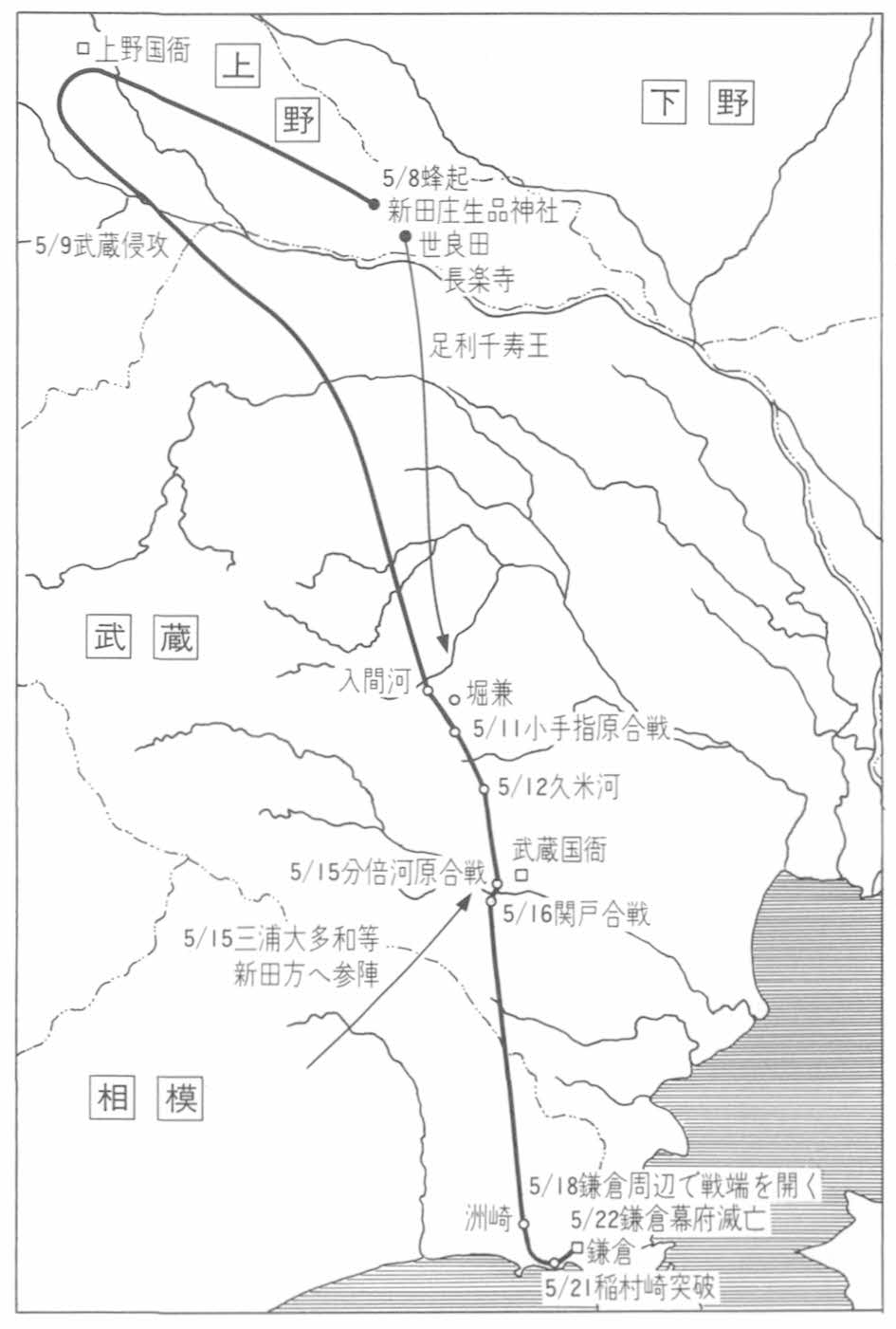

五月十一日午前八時頃、新田勢は武蔵国小手指原(埼玉県所沢市)において入間川方面に向っていた桜田貞国等の軍勢と遭遇し、最初の戦端が開かれた。この日の合戦は決着がつかず、両軍は明日再び戦うことを約諾して、新田勢は入間川に、鎌倉勢は久米河に退き陣を取った。翌十二日の早朝、新田勢は鎌倉方の久米河の陣に進撃し、再び戦端が開かれた。この日の合戦は、新田方が優勢に戦いを進め、ついに鎌倉方は府中の分倍に退却した。ただし、新田方も消耗が激しく、追撃をあきらめてこの日はそのまま久米河に陣を取った。

図5―37 新田・足利軍鎌倉侵攻ルート

ところで、新田義貞を中心とした討幕軍は何故この様に軍勢を集めることが出来たのであろうか。その基底には、得宗家(とくそうけ)を中心に権限や所領を集中させる北条一族への反発や、西国や奥州で頻発する反乱への従軍・費用負担増大への反発があったと考えられるが、源氏の血を引くとはいえ鎌倉幕府体制の中では冷遇されていた新田氏が蜂起しただけではこれほどの大勢力にはなりえなかったであろう。そこには新田義貞の蜂起より一日早く丹波国篠村で反幕の兵を挙げた足利高氏(後の尊氏)の次男千寿王(後の義詮)の参戦が見逃せない。足利氏は源氏一族で、頼朝直系の将軍家が絶えた後は源氏一族の中でも最も高い家柄に位置づき、所領規模でも北条氏に次ぐ勢力を持っていた。その足利氏の当主であった高氏は、幕府への反逆を胸に西国の反乱を鎮めるため名越高家とともに大将として出陣していたのであるが、次男の千寿王は鎌倉大蔵谷の屋敷にとどめおかれていた。おそらく北条氏の監視下におかれていたのであろう。ところが、千寿王は五月二日の夜半に鎌倉を脱出し、行方知れずとなっていた。この報に接した鎌倉中の貴賤は大事出来と騒動になり、幕府は長崎勘解由左衛門入道為基と諏訪木工左衛門入道を両使(りょうし)にして京都に派遣した。この時、高氏の長男竹若は長崎等に殺害されている。この一事をもってしても足利氏の動静は幕府の重大関心事であったことがわかる。

鎌倉を脱出した千寿王は、峰岸純夫氏の研究によると足利氏被官の紀五左衛門尉政綱にともなわれて上野国世良田の長楽寺にかくまわれ、第二次蜂起として世良田に兵を挙げた。『太平記』は、千寿王の参戦により上野・下野・上総・常陸・武蔵の軍勢が「期せざるに集まり、催さざるに馳着たり。」と述べている。この千寿王を中心とする足利勢が蜂起に加わり、さらに六波羅陥落の情報が関東に伝わったことが反乱への求心力を加速させたのである(峰岸一九九一)。

峰岸純夫「元弘三年五月、上野国新田庄における二つの討幕蜂起」『日本中世政治社会の研究』一九九一年