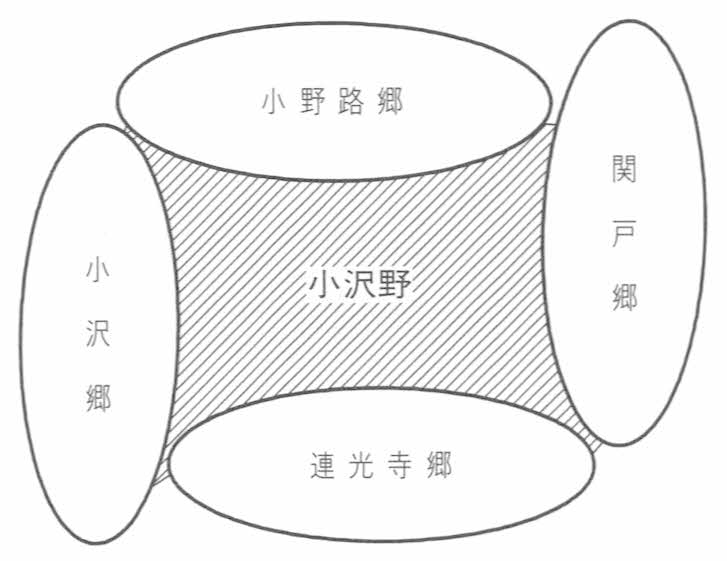

ところで、近世初期に実施された検地などによって、近世的な村域が確定される以前には、先述したように、近世の村より広い領域を持つ「郷」という単位が存在していた。多摩市域の近辺でいえば、この郷という名称を持つ地域は、「連光寺郷」「小沢郷」「小野路郷」「関戸郷」の四つであった。これら四つの郷はそれぞれ図6―9のように隣接しており、その境界部分は「小沢野」と呼ばれ、各郷がそれぞれに入り会っていたと考えられる。

図6―9 郷の地域関係

(注)安澤秀一『近世村落形成の基礎構造』より作成。

徳川氏は、天正十八年(一五九〇)に関東に移るとともに各地で検地を施行し、「村切り」の作業を行っていったが(検地の方法や検地帳に関することなどについては第三節を参照のこと)、多摩市域の村々では、文禄三年(一五九四)に和田村と一ノ宮村および関戸村で、慶長三年(一五九八)には連光寺村で検地があったとされている。こういった検地や、幕府の家臣である旗本への知行のあてがい作業を通じて、中世以来の郷は解体され、近世的な村の領域と、それぞれに帰属する百姓が確定されたのである。ちなみに、先の四つの郷は図6―10のように、小沢郷は長沼村・百村・坂浜村・大丸村(以上稲城市)に、関戸郷は先述したように関戸村・和田村・寺方村・貝取村、そして百草村・落川村(以上日野市)などに分かれ、小野路郷は小野路村(町田市)、連光寺郷は連光寺村になったといわれている。

このような中世以来の郷の解体は、小沢野のような境界領域の再編という動きを、必然的にもたらすことになった。おそらく小沢野についても、それぞれの村に取り込まれていったものと思われるが、その多くの部分は連光寺村の管理するところとなり、「連光寺野」と呼ばれるようになった。このような境界領域の再編は、それまでの入会利用慣行と抵触せざるを得ず、これ以降多くの争論が引き起こされることになる。そこで生活する人々にとってみれば、このような動きは、それまでの生活条件が大きく変化することを意味しており、その対応も切実なものとなったのである。本節でもそういった争論について触れていくことになるが、それらの争論を経ることによって、初めて近世の村の領域も実質的に確定し、新たな入会慣行も形成され、一応の安定を迎えるという流れをたどることになるのである。

さて、それでは次に、連光寺村に含まれることになった連光寺野について見ていくことにする。連光寺野と呼ばれた領域は、具体的には坂浜村と連光寺村の間の原野であったが、この場所の管理を連光寺村の名主が行っていたことから、連光寺野という名称で呼ばれるようになったものと思われる。この連光寺野には、自村内に丘陵地をあまり持たない関戸村と一ノ宮村が入り会っており、連光寺村の領主が幕府から旗本天野氏に変わった寛永十年(一六三三)には、青柳村(国立市)が加わり、薪や緑肥の採取を行っていた。

連光寺野へ入り会うことを許されていたこの三か村には、幕府による代官支配の時代には、入会許可証ともいうべき二六枚の野札が交付され、野札一枚につき永五〇文で、合計一三貫文の野銭の上納が義務づけられていた。なお、寛永十年に連光寺村の領主が天野氏に変わると、野札は五三枚に増加している。連光寺村は、領主の代わりに野札を交付する立場であるため「札本村」と呼ばれた。一方、交付される立場の四か村は「札下村」と呼ばれ、連光寺野の利用については、札本村の管理下に置かれたのである。またこの時期、連光寺野の石高は野高一三石と決められている。これは、連光寺村の村高とは別のもので、連光寺村からの通常の年貢徴収とは別に、領主天野氏がこの連光寺野から、野高一三石分の野銭を徴収する権利を認められたのである(安澤秀一『近世村落形成の基礎構造』)。

この連光寺野をめぐっては、その当初から野論や村境論などの争いが起こっている。寛永八年(一六三一)には、大丸村の者が勝手に連光寺野に新畑を切り開いたとし、連光寺村が評定所に訴えているし、寛永十六年には、札下村の連光寺野に対する用益を妨げているとして、百姓が連光寺村の領主である天野氏を訴えている。

正保三年(一六四六)以降は、今度は札本村対札下村という図式で、争論が展開するようになる。正保三年には、札下村の関戸村・一ノ宮村・青柳村それに有山村が、札本村である連光寺村と隣村の坂浜村が連光寺野に対する札下村の草刈などの用益権を妨害したとして、この二村を評定所に訴えている。札下村が連光寺野の内の地頭林や、連光寺村持ちの百姓林に入り込んだかどうかということが論点の一つとなっていたが、この争論は承応元年(一六五二)に内済となり、連光寺野の中にある地頭林や連光寺村分の百姓林へ、札下村が侵入したことを認め、訴訟を取り下げるという形で決着している(安澤前掲書)。

以上のような連光寺野をめぐる動きの中で、たとえば寛永十六年の例のように、領主であっても士地の利用について、村方の論理を無視できなかったことは重要である。村の領域の確定や入会地の利用慣行の形成は、単に領主による「村切り」政策によってすべてが決まるというわけではなく、そこで生活を営むそれぞれの村の、現実的な論理の対抗として生まれるとともに、さらに領主と村との対抗の中で、さまざまに揺れ動きながら徐々に行われていったのである。

そして、これまで述べてきたことに関連して、忘れてならないことは、中世的な郷の中にも、近世的な村の原型は存在していたということである。耕地の開発のあり方や、交通あるいは商工業の展開の様相といった、それこそ集落ごとにでも異なるようなさまざまな条件に規定されて、それぞれの地域的なまとまりがそれなりに存在していたことは、今さらいうまでもないことであろう。中世から近世へと移行していく中で、「村切り」などの行政的な施策を前提としながらも、領主とのせめぎあいや村どうしの軋轢を乗り越えて、一つの村として確立していくという流れがそこにはあった。逆にいえば、そのような旧来からの在地の動きを含み込むことによって初めて、近世的な村の領域の確定という作業も、現実的な意味を持ち得たのである。