この争論は、宝永元年(一七〇四)四月二十四日に、乞田村の岩の入野という場所にある、民部という者の所持する荒畑付近に、落川村の者三人がやって来て秣を刈り取ったため、乞田村の者がその鎌を取り上げたことが発端となっている。これに対して、翌二十五日になって、貝取村の者二人が乞田村の名主である茂左衛門のところまで、この件に対する説明を求めに来た。これに対して茂左衛門は、組頭全員を召集してこの点を確かめたところ、落川村の者が、岩の入野のその場所は前々からの入会の秣場であると主張したため、鎌を取り上げたということがわかった。すなわち、落川村の側はその場所を入会地とし、一方乞田村の側は落川村の入会を否定したのである。

この件に関しては、貝取村が仲裁に入っているが、事態は地頭役所への訴訟にまで発展していった。しかし、それでも乞田村の意志はかたく、貝取村に加えて新たに関戸村が仲裁に乗り出した時にも、仲裁は貝取村がやっているので関戸村が出てくる場面ではないとした上で、取り上げた鎌を返すつもりはまったくないから、この件で乞田村まで掛け合いに来ても無駄であると伝えているほどである(有山昭夫家伝来文書130)。入会秣場をめぐる争いの根の深さを思い知らされるような事例といえよう。

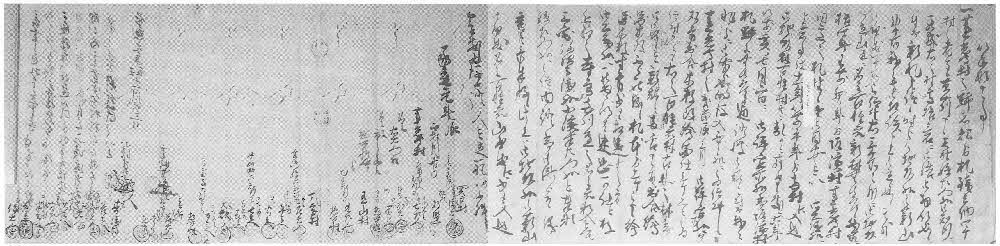

図6―11 承応元年連光寺野争論内済証文

なお、この岩の入野をめぐっては、この後宝永三年に乞田村と貝取村との間でも、秣場の入会に関して、やはり乞田村の者が貝取村の者の鎌を取り上げるという騒動が起こっている。この一件は、近隣の村々から扱人が入り内済が図られるが、乞田村のうち下組が強行姿勢を崩さず、このままでは貝取村は鎌の取られ損になってしまうとし、それならば同じように「貝取野」に入り込んでいる寺方村に対しても、十分な処置を講ずるべきだと主張している。乞田村のうち上組と下組では、その対応に多少の違いがあるようであるが、今度は貝取野を舞台に、寺方村がこの争論に巻き込まれてしまうのである。

これに対して寺方村は、これより先の正保二年(一六四五)の秣場入会争論の時に、幕府から与えられた証文を証拠として、入会は認められているはずであると反論するが、貝取村はこれに取りあわず、ついに寺方村の者一〇人余りが、組頭二人を「大将」に押し立てて、馬で貝取野に入り込むという実力行使に出た。一方、これを受けて貝取村の側は三〇人余りが立ち上がり、このうち一六、七人が棒を携えて応酬した。このため、寺方村の者は持っていた鎌十具を貝取村側に差し出して引き返した。しかし、寺方村もこれで引き下がったわけではなく、これに抗議し、取り上げられた鎌は貝取村に預けておくだけであると伝えている。

この争論は評定所への訴訟にまでいたるが、寺方村の主張は、寺方村はもともと旗本松平新五左衛門の知行所である乞田村(これに落川村を含めている場合もある)二五〇石から分立した村であるから、貝取野への入会も当然認められるべき、というものであった。寺方村は、貝取村がもともと乞田村の中に含まれていたという立場を取るため、一応の論理は通ることになる。ちなみに、松平新五左衛門の給地は貝取村で、乞田村が彼の知行所であった事実はないが、このような寺方村の主張からすれば、松平新五左衛門が乞田村の領主であることは当然のこととなる。これに対して貝取村側は、貝取村は昔から村高八九石余であり、二五〇石という数字に根拠はないと反論し、貝取村がもともと独立の一村であることを主張して、秣場への他村の入会を否定するのである。

以上、寺方村と貝取村の争論の過程を追ってきたが、双方の論点の相違は、それぞれ関係する村の成り立ちをどう見ているかという点にあった。この争論にかかわっている三つの村は、先にも触れたように、中世後期以来関戸郷と称する地域に含まれていたものが、その後それぞれの村に分立するという経緯をたどっている。この分立の過程におけるさまざまな動きが、もともとの入会慣行を変化させ、それに対する村の対応も、それぞれの現実的な利害を背景に、微妙な相違を生み出すことになったのである。

この争論は、宝永四年(一七〇七)三月に幕府の裁許を得、判決の結果を示す絵図も作成されている。その要旨は、寺方村が自分たちの主張の根拠とした正保二年の証文では、確かに寺方村の入り会いが認められているが、肝心の入会場所に関しては明記されておらず、一方貝取村については、天正十八年の制禁書に貝取村の名が出てくることから、貝取村が乞田村の枝郷であったことはないということで、結局寺方村の主張は受け入れられず、寺方村の敗訴となった(資二社経73)。

この裁許によって、入会地の利用慣行が再編成され、以後の規範となっていくが、しかし、その火種はすぐに終息するものではなく、それから一年半後の宝永五年十月に、またしても寺方村が入会秣場に対する再詮議を願い出ている(資二社経122)。このように、新たな慣行の定着は何度もの揺り返しを経る中で、次第に確かなものとなっていったのである。